The Plane Layout and Landscape Image Analysis of the Dashuijing Ancient Architectural Group

-

摘要: 大水井古建筑群代表了明清以来鄂西地区的地域性建筑风格、建筑技术、工艺特点及民俗艺术的集中成就, 是“封建宗法城堡式及民居式古代民间建筑群体”, 具有极高的艺术价值。以建筑艺术为着眼点和出发点, 重点分析其平面构图以及装饰处理, 包括石雕、木雕、墙体美化等细节, 综合考虑民俗文化、建筑伦理及植物配置等, 分析大水井古建筑群的景观意象。最终得出结论:大水井古建筑群是以鄂西地区的土家穿斗式吊脚楼风格为主, 局部采用了抬梁式建筑风格及西洋式柱廊作法, 并结合江南古典园林造景手法, 建筑选址上运用了中国传统的风水学理论, 建筑装饰华丽精巧, 遵循伦理纲常的建筑群体。Abstract: The Dashuijing ancient architectural group represents the concentrated achievements on regional architectural style, architectural technology, technological characteristics and folk art in western Hubei provinve since the Ming and Qing dynasties.After the 1949, it was characterized as " feudal-patriarchal-castle-style and dwelling-style ancient civilian architectural group", which has a high artistic value.Taking the architectural art as the focal point and the starting point, we mainly analyzed the details of the plane composition and the decoration treatments, including the stone carving, the wood carving, the wall beautification, etc., comprehensively considered folk culture, architectural ethics, and plant deployment, and analyzed the landscape image of the Dashuijing ancient architectural group.Finally, it is concluded that the Dashuijing ancient architectural group is of having Tujia Chuandou-type suspended house in western Hubei Province as major, partially using Tailiang-type architectural style, western-type colonnade practice, and being combined with classical garden landscape techniques in south of the Yangtze River.The Chinese traditional Fengshui theory was applied on site selection, thus, it is an architectural group with gorgeous and exquisite decorations and following feudal ethics.

-

Keywords:

- Dashuijing /

- ancient architecture /

- plain layout /

- landscape image

-

一. 研究背景

一 大水井古建筑群现状

大水井古建筑群位于湖北省恩施土家族、苗族自治州利川市柏杨镇, 主体建筑共分为3部分:李亮清庄园、李氏宗祠及李盖五庄园。大水井古建筑群于1992年认定为湖北省文物保护单位, 2001年认定为全国重点文物保护单位[1]。大水井古建筑群于土地革命期间部分被毁, 后经过修缮, 部分得以重建和复原, 加之近些年已经得到政府及当地有关部门的重视, 开始予以修缮和保护开发。目前大水井古建筑群基本保持原貌, 包括建筑布局、植物配置、建筑内部的桌椅摆放等。

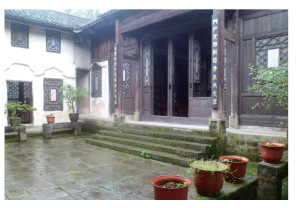

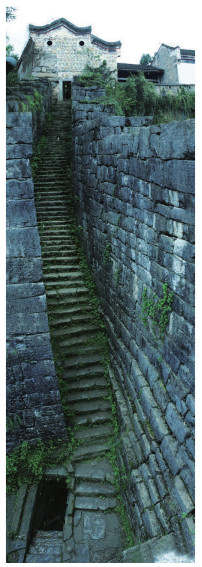

大水井古建筑群中李盖五庄园于文化大革命期间被毁, 现存李亮清庄园与李氏宗祠两大建筑。李亮清庄园始建于清代中期, 占地8 000余m2, 建筑面积6 000余m2, 是一座以中国传统古建筑为主, 融合西式建筑与土家族吊脚楼特色办一体的民居建筑。建筑主体布局为三进, 每进有二层楼房或三层楼房, 房屋内有天井, 共24个。房屋有174间, 设有大厅、客厅、账房、仓房、居室、工匠房、磨坊等, 房屋上层有阁楼。庄园两边建有小姐楼和绣花楼, 为庄园最高的建筑, 位于东西两侧, 遥相呼应。李氏宗祠始建于清代道光二十六年(1846年), 占地面积15 000 m2, 建筑面积3 800 m2, 采用的是清代巴蜀地区常见的碉楼与石墙围合式组合的形式[1]。宗祠主体三殿四厢, 采用院落式布局, 共有天井6个, 房屋69间, 设有讲礼堂、宗祠、仓库、银库、财房、客房、族长及职员住房等。大殿作为建筑物中心, 呈台阶式, 宽17 m, 长15 m, 进深分别为8 m、9 m、10 m, 高10 m, 屋顶均为硬山顶, 是李氏家族祭祀先祖的地方。在祠堂北角, 有一石板铺就的台阶, 共72阶, 台阶下面有一口井(见图 1 [2])。

二 研究意义

本研究从大水井建筑群的平面构图出发, 分析该建筑群的伦理意涵。从房屋装饰及植物配置, 发现该建筑群所蕴藏的景观意象, 最后结合该建筑群现状, 来探索其存在的重要历史意义, 以期唤起公众对该建筑群实施保护措施的共识, 对地域性、乡土性的建筑及景观设计有一定的参考价值。

二. 大水井古建筑群建筑结构与平面布局分析

一 建筑结构与总体布局分析

大水井古建筑群建筑结构采用传统的木结构形式, 结合石材等建筑材料。大水井古建筑群的木质图 1大水井构建体现了传统的隼卯结构, 地基、柱基及围墙则是采用石材堆砌。李氏宗祠中石材及钢材应用较多, 目的是加强其防御功能。木结构建筑有抬梁式和穿斗式两种类型, 以抬梁式用得最为广泛。屋顶造型丰富, 有悬山、丝檐和硬山顶等。建筑选址运用了中国传统的风水学, 布局上一方面遵循中国古代封建伦理观, 如三大殿的布局及两侧厢房的建设; 另一方面在局部结合了西式做法及当地土家族的特色建筑形式, 如李亮清庄园前厅有一条西式柱廊, 朝门处采用土家吊脚楼门楣构建格局。同时庄园的朝门及入口处台阶, 在局部打破单一的对称格局, 增加灵动感。

二 平面布局分析

1 李亮清庄园平面布局分析

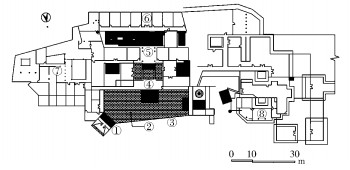

从李亮清庄园的平面布局看, 主体建筑布局依然遵循中国传统建筑中轴对称的格局(见图 2)。门厅、花厅、正房贯穿成一条主线, 左右两边为厢房, 三进四厢逐级拔高, 排列有序。朝门的设计及门前弯曲的台阶打破了庄园单一的对称格局, 朝门(即大门)向东偏移与主体建筑的轴线成45°夹角, 以对应建筑前的龙河, 即为风水学中的“对应水口”。经过朝门, 进入院坝, 东面花园内植有一株桂花, 透过隔墙的圆形门正好显现出来, 寓意“园中显贵”。上台阶十余步便到达正门, 正门后为正厅, 正厅的建设严格遵循封建礼制, 殿前为7级台阶, 两旁放置盆栽。正厅东面厢房为3层楼, 最下层是马厩, 西面厢房为2层楼。经过正厅到达前院, 前院东为花厅, 西为账房。往后便是后堂, 后堂为族长及其子辈居室, 后堂东为小姐楼, 西为绣花楼。从马厩出去便是一条200多m的小道, 采用青石板铺设, 左侧种植银杏, 右侧沿挡土墙种满云南黄素馨, 穿过石板路便到达李氏宗祠。

2 李氏宗祠平面布局分析

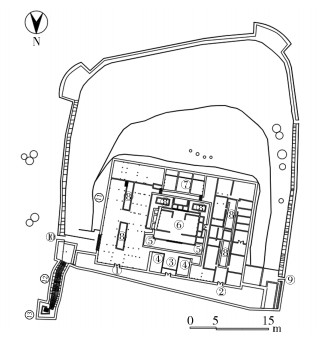

李氏宗祠采用中轴对称的形式, 形成“中正无邪”的严格对称格局(见图 3)。坐南朝北, 东西长120 m, 南北宽90 m。三大殿的布局以纵轴为主, 横轴为辅。“前为大门嗣启闭, 中为祖堂求跪拜, 后为后寝栖神灵”[1], 前殿、拜殿与后殿三大殿形成一条主轴线, 左右两侧均为厢房, 拜殿高出前殿60 cm, 后殿又高出拜殿70 cm, 逐层抬高, 遵循古代封建建筑宗法式祠堂的营造手法, 严谨肃穆。前殿、拜殿为抬梁式木结构, 后殿为穿斗式木结构, 均为单檐硬山灰瓦顶, 三大殿两侧厢房均为穿斗式结构。宗祠的东半部分为“平为福”, 是族长与族内长辈商议族内事务的地方; 西半部分为“居之安”, 是公议堂, 即施行族规惩罚犯人的地方, 又称为“讲礼堂”, 设有专门的牢房等行使族规的地方。整体建筑的形状为一个不规则长方形状, 建筑外围是一条长74.8 m的防护墙, 石墙高7 m, 厚3 m, 墙上有30个内大外小的射击孔。建筑外墙采用厚3 m的青石砌成, 在敌人的入侵时可以进行有效的防御。

三. 建筑细部景观及意象分析

大水井古建筑群建筑做法考究, 景观布设独具匠心, 细节处理工艺精湛, 包括对花厅、庭院、天井、走廊、石雕、木雕、彩画、瓷嵌、植物配置等细部景观的处理都别出新意。本文从石雕、木雕、彩画、瓷嵌、植物配置5个方面进行分析。

一 石雕

大水井古建筑群的石雕广泛存在于庄园内外檐柱的基础位置(见图 4), 采用浮雕方式, 雕饰的图案以植物和动物为主, 多采用象征、比拟的手法, 寄寓主人的思想。石雕图案植物部分常见的是月季, 寓意四季平安; 此外, 还有象征雍容华贵的牡丹(见图 5)、意喻人品坚韧与高洁的松等。动物部分常见的有喜鹊(象征着喜事来临)、鹿(谐音“禄”)、蝙蝠(寓意“福”)。石雕造型别致, 用在柱头基部, 既可起支撑作用, 又能起到美化作用, 具有较高的艺术造诣。

二 木雕

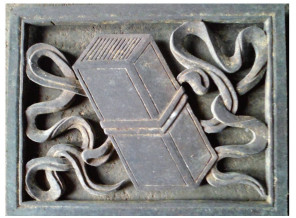

木雕在大水井古建筑群内几乎随处可见, 门窗以及立柱间的穿枋是集中之地。门上的木雕采用透雕手法, 将各种花纹雕刻于门中, 常居于门的上半部分(见图 6), 且与两侧的窗户花纹相协调。窗格花纹图案种类繁多, 造型丰富灵动, 常见植物花卉及人物故事, 也多采用透雕手法(见图 7、8)。穿枋间的木雕则是采用深浮雕方式, 将花纹图案刻于枋柱上(见图 9)。植物种类有寿桃、莲花、白菜、牡丹、兰竹等, 分别寓意“长寿”“清白”“廉洁”“富贵”“高雅”。穿枋中的木雕, 位于前殿和祖宗殿檐柱与老檐柱之间, 穿枋作扇形, 共八扇。月梁最为精彩, 看面呈月形, 透雕人物历史故事, 如“三星高照” “大舜耕田” “八仙祝寿”等, 有的中间作寿字, 四角饰以开翅的蝙蝠, 寓意福和寿。

三 彩画

彩画是大水井古建筑群的又一特色, 重点见于李氏宗祠前殿、中殿的梁架及匾额(见图 10)。梁架上鎏金涂彩, 装饰有大量的彩画, 形状多样, 有云朵、植物花卉、卷草等。在梁托交接处, 柱头装饰有蝙蝠头形, 两边梁架饰蝙蝠展翅欲飞之形, 乃匠心独运之作。目前保存较为完整的部分为李氏宗祠的屋顶及建筑上半部分(见图 11)。蝙蝠是大水井古建筑群常用的一个意象元素, 因其谐音“福”而被广泛用于墙绘、窗格雕刻、地面刻画等。

四 瓷嵌

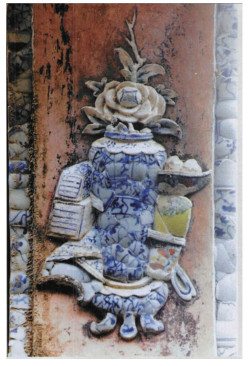

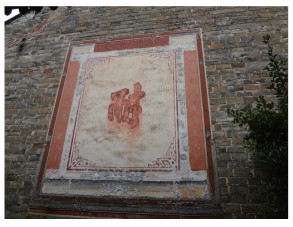

李氏宗祠封火墙垛及墙壁上彩瓷镶嵌作牡丹、喜鹊、鱼等形状, 造型生动。这些都是用瓷片按照所需造型一点点慢慢拼凑起来, 镶嵌入墙体(见图 12、13), 色彩鲜艳, 造型精美, 凹凸有致, 经风雨捶打洗刷而不变色不变形, 是大水井古建筑群特有的墙面美化装饰。

瓷片的嵌入方式常见两种:一是通过碗碟的图案打破重组而构成的平面粘嵌, 常见于墙面、基础等显眼的位置; 二是将碎瓷片垂直嵌入到墙体内, 由裸露在外的瓷片棱角、切面等拼凑出图形, 多见于祠堂屋脊。为了镶嵌这些图案, 李氏特地从江西景德镇、湖南长沙等地运来新碗、新盘, 根据碗盘的图案及需要拼凑的图案敲碎重组, 再镶嵌到建筑表面, 用料讲究, 工艺精湛, 耗资巨大, 成为大水井古建筑群突出的装饰特点。

五 植物配置

大水井古建筑群植物的种植, 一方面遵循传统的植物选择与种植方法, 种植富有传统寓意的树木, 如“桂”象征“贵”; 另一方面效仿江南古典园林的造景手法, 寄托主人的思想情感, 如在圆门后种植桂花, 寓意“园中显贵” (见图 14)。植物种类的选择一般倾向于乡土树种如桂花、芭蕉、枫香等, 也有名贵树种如红豆杉。植物配置一方面遵循传统的对称格局, 如在台阶两旁设置花台, 摆放盆景, 错落有致; 另一方面效仿古典园林在天井、廊架的尽头及转角、透窗等地方种植芭蕉、枫香等, 色彩明丽, 增加诗意与活力(见图 15)。

四. 大水井古建筑群景观意象总结

一 体现封建制度伦理观

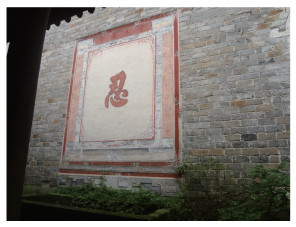

萧默在《中西建筑艺术性格比较》一文中指出: “西方古代建筑是宗教的、神权的, 而中国古代建筑是以现世的君主为核心的, 渗透着中国人的伦理观念。”[3]而李氏族人在修建其宗祠时, 也不例外地受此观念的影响, 在建筑布局及细部处理中来强化纲常, 体现伦理。宗祠的主体建筑三大殿遵循传统, 中轴对称, 层层抬高, 厢房居于两侧, 则是体现封建制度中人的尊卑。拜殿大门的设计是按照古建筑中轴对称的方式修建的, 正门八开, 位于建筑正中央, 两边为大方框窗子, 门前是石板台阶。大厅门前的台阶为三步、五步、七步阶等。因为在易经中, 奇数为“阳”, 偶数为“阴”, 中国古建筑多是四面朝向的“四合院”的形式, “四”本身是一个偶数, 代表的是“阴”, 因此房间数、台阶数等建筑其他的数量指标应为奇数, 代表“阳”予以中和, 达到阴阳平衡的境界[4]。宗祠内东西厢房, 附有东西照壁。东山照壁书“耐”字(见图 16), 两边对联:“听妇言乖骨肉岂是丈夫, 重敛财轻父母不成人子”, 横批:“顺时听天”; 西山照壁书“忍”字(见图 17), 两边对联:“头上有天心可对, 眼前无事业当修”, 横批:“安分守命”。教导族人刚正不阿, 勤劳敢为, 孝敬父母。下面有石板砌成的两个水池, 分别为“廉泉井” “让水池”, 教育族人为人清正, 明诚礼让。朝门上有匾额, 匾额上书“青莲美荫”4个大字。“青莲”是诗人李白的名号, 李氏借诗人李白的名号, 暗喻自身是李白的后代。

在庄园内还有许多将门设计成圆形的, 多见于庭院之间的隔墙。将门的形状设计成圆形不仅仅避免了古代风俗中的“门中有木成困”的不吉利, 更加显示出设计者和造园者的别出心裁。圆形的门不仅仅打破了单一固定的方形, 而且给人一种新奇和柔和感, 让人在庄严的李氏庄园中得以放松。在李氏宗祠内还有许许多多对后人的警示, 其中最出名的为拜殿门联:“祖宗虽远祭祀不可不诚, 子孙虽愚经书不可不读。”祖宗殿至今还保留着李氏家族的家训和祖训, 分置于左右两侧, 是李氏教化族人、强化伦理纲常的理论。

二 体现地域、民族文化的融合

大水井古建筑群在房屋设计上多选用通风透气的阁楼形式。该形式主要的特征是厢房与阁楼相连, 楼上干燥通风, 避免雨热时期的潮湿, 便于应对鄂西地区潮湿的气候环境。建筑内还有众多的天井, 处于厢房连接的院落之间, 天井的作用是集采光与自然排水于一身, 天井正下方修筑水池或以花台种植树木, 四周围有排水沟渠, 将由天井落下的雨水排走, 对于日常采光和雨季排水具有重要作用。建筑群还借鉴了当地土家族、苗族的吊脚楼修建模式, 如李亮清庄园的阁楼、廊架等, 使其在原来的基础上又添了几分区域特色。另外, 该建筑群在明末清初至民国年间, 曾多次修建, 这在恩施州的建筑历史上, 也是十分珍贵和少有的。它既反映了鄂西南建筑历史的进程, 同时又是地主经济时代与土司经济时代发展历程的见证[5]。建筑群在不同历史时期展现出不同的建筑特点, 能够反映当下的时代背景与民俗文化, 也是它的珍贵之处。

三 建筑选址及大门朝向体现中国传统风水学

庄园在选址布局方面运用了中国传统的风水学, 初李氏高祖李延龙、李延凤兄弟两人从湖南岳州西迁之时, 便有“龙归井” “凤栖山”的说法, 因此李延龙落业大水井。有关专家认为, 风水是古代人们对居住环境进行选择和处理的学问, 风水术在古代建筑选址、规划、设计、营造中无处不在, 不懂得风水, 就不能真正了解古建筑, 不能对古人、古建筑抱“理解之同情”。风水术中的形势宗主旨是避风聚气, 表现方式分别为: “觅龙” “察砂” “观水” “点穴”[1]。大水井古建筑群的选址正是遵循“觅龙”, 建筑环抱于群山之中, 背靠寒池山脉, 齐岳山三面环绕, 面前还有一座小山峦, 正是风水学上的“龙脉”。除此之外, 庄园的朝门并不是位于正中央, 而是向东偏移, 对应庄园正前方的廉溪, 此为对水口, 取“龙跃大海”之意(见图 18、19)。李氏宗祠内, 有一处“堡坎”原与祠堂面墙平行, 同为东北向, 是取“土生金”之意, 后向西偏移, 也是为了对应其水口, 可见大水井建筑群对风水学中对应水口的重视程度。

四 体现宗族法制和安全防卫功能

李氏宗祠是李家权力的象征, 对内是李家祭祀祖宗、教化后人的场所, 对外是李家保护族人、抵御外敌的堡垒。宗祠西半部分为“居之安”, 是公议堂, 即施行族规惩罚犯错的族人的地方, 又称为“讲礼堂”, 设有专门的牢房等行使族规的地方。有一处位于走廊中的石桥, 长3.81 m, 宽3.45 m, 厚0.27 m, 名曰“过失桥”, 中央雕刻太极风云纹, 四周雕刻4只蝙蝠。宗祠东面有一个石门, 门上钉有钢板, 上有外小内大的射击孔, 名曰:望华门, 又名“生门”, 与之相对的是西面的承恩门, 这便是“死门”。李氏家族犯了错误的族人在“过失桥”审刑判罪之后, 按照过错的大小以及造成损失的严重性, 经望华门放生或是由承恩门到龙河峡谷处死, 一般李氏家族的人进入“死门”便不可能再从“死门”出来, 说明李家人重视族规, 也侧面反应封建等级制度的残忍。宗祠的周围有一圈厚石墙, 石墙高7 m, 厚3 m, 周长400 m, 宛如巨龙盘绕于祠堂四周, 上有许多内大外小的射击孔, 用来保护祠堂免受外敌入侵。同时, 宗祠东西两侧设有守卫房, 分别位于“居之安”门和“平为福”门旁侧。祠堂内门的设计又与庄园不同, 功能性更强。由于李氏祠堂是李氏家族钱财和武装摇聚集地, 门的选择通常小而厚实, 门板上还覆有铁板, 用以抵挡子弹, 防止敌人入侵。

李氏宗祠严格遵循封建法度, 屋顶采用古代建筑规格最低的硬山式顶, 盖瓦选用的也是普通人家所用的小布瓦, 开面不超过三间, 是为了避免身份的逾越。与此不同的是李亮清庄园在建筑修建上对封建制度的逾越, 李亮清庄园前门采用歇山式屋顶, 正门前还有欧式柱廊与土家吊脚楼相结合的拱形回廊。小姐楼和绣花楼修建于“改土归流”之后, 柱础雕龙, 屋顶飞檐, 开间也不只三间, 按照封建建筑法度, 庄园等级高于祠堂。

五. 结语

大水井古建筑群代表了中国明清年间民间建筑艺术的成就, 是中国历史上民居建筑文化的瑰宝, 体现了明清年间鄂西地区的地域和文化特色, 是研究当地历史、民俗文化及地域特色的重要资料, 也对现阶段建筑设计与景观布局有一定的借鉴意义, 应予以合理的保护开发。

致谢: 本文得到湖北民族学院科技学院雷胜、李青、黄小等同学的大力帮助, 谨致谢意! -

[1] 田赤, 方国剑, 孙孺.大水井古建筑群[M].北京:中国文史出版社, 2005. [2] 肖萱安, 于翔汉.大水井古建筑群土家建筑中的"明珠" [J].中国三峡建设, 2008(6):97. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgsxjs200806017 [3] 萧默.中西建筑艺术性格比较[M]//萧默.萧默建筑艺术论集.北京: 机械工业出版社, 2000: 12-45. [4] 秦红玲.建筑的伦理意蕴[M].北京:中国建筑工业出版社, 2006. [5] 邓辉.利川大水井古建筑群落记[J].湖北文史资料, 1997 (3):271-276. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-FBWS199703060.htm -

期刊类型引用(1)

1. 谭颖,何朝银. 古韵水井,文化传承——湖北省利川市“大水井”古建筑群的研究与保护. 艺苑. 2021(02): 97-100 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(5)

下载:

下载: