Construction of the Planning System of China's National Parks

-

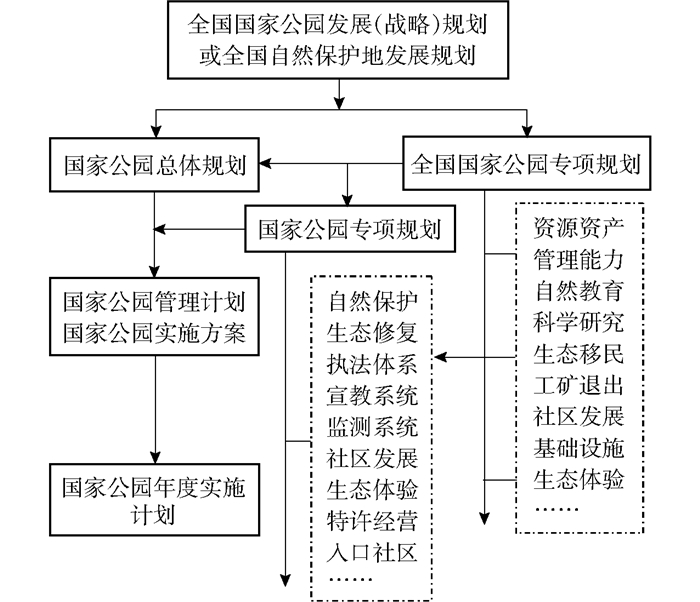

摘要: 规划体系是国家公园建设管理必不可少的政策工具之一, 应作为建立中国特色国家公园体制的重要组成部分。为了构建统一、规范、高效的中国特色国家公园体制, 根据我国国情和管理需求, 结合国内外经验, 将中国国家公园规划体系设计为2个序列和4个层级, 一个序列是宏观层面, 包括国家发展规划和专项规划, 这是国家公园战略的顶层设计; 另一个序列是实体国家公园层面, 由总体规划、专项规划、管理计划和年度实施计划组成。各层级规划的作用同等重要。通过论述各层级规划的作用、目标、任务和有机联系, 提出了应考虑的核心因素和编写要点, 应将规划作为国家公园适应性管理的核心环节。基于以上结论, 为提高国家公园的管理水平提出了管理意见, 以使我国的国家公园规划体系有章可循。Abstract: A planning system is one of the necessary policy tools for construction and management of national parks, and should be regarded as an important part of establishing the national park system with Chinese characteristics. In order to build a unified, standardized and efficient national park system with Chinese characteristics, according to China's national conditions and management needs, combined with domestic and foreign experience, the national park planning system is designed as two sequences and four levels. One sequence is of macro level, including national development planning and special planning, which is the top design of national park strategy; the other sequence is at the level of the entity national park, which is composed of master planning, special planning, management planning and annual implementation planning. The role of planning at all levels is equally important. By discussing the functions, objectives, tasks and organic relation of planning at each level, this paper puts forward the core factors and key points to be considered, and suggests that planning should be the core of adaptive management of national parks. Based on the above conclusions, proposals on management are put forward to improve the management level of national parks, so as to promote the planning system of national parks in China.

-

Keywords:

- national park /

- planning system /

- adaptive management

-

共谋全球生态文明建设是习近平生态文明思想中为应对全球生态问题、促进世界生态治理提出的中国方案。我国不仅向世界各国表达了“人与自然是生命共同体”“人与自然和谐共生”“地球生命共同体”等生态文明理念,还通过努力构建绿色“一带一路”、应对全球气候变化、保护生物多样性等生动实践,呼吁全世界行动起来共同建设清洁美丽世界。新时代生态文明建设具有世界意义和世界影响力,无论是理念还是实践都体现出我国在共谋全球生态文明建设中的大国担当。本文拟在共谋全球生态文明建设的基本理念、实践举措,及加强国际合作与提升生态文明国际话语权等方面作出总结与展望。

一. 共谋全球生态文明建设的基本理念

习近平生态文明思想不仅是指导新时代生态文明建设的新思想、新观点、新策略,通过共谋全球生态文明建设的国际倡议,它也表达了面向世界、与世界共享的生态文明先进理念,为建设清洁美丽世界贡献了中国思路。习近平生态文明思想内含了关于人类与自然及世界的基本关系的认识,这种认识直接来自于三个基本理念表达,即“人与自然是生命共同体”“人与自然和谐共生”“地球生命共同体”,三者有机统一,构成了具有逻辑关系的整体。“人与自然是生命共同体”是揭示人与自然实然关系的基础理念,“人与自然和谐共生”是追求人与自然应然关系的核心理念,“地球生命共同体”是凸显共谋全球生态文明建设世界意义的世界理念。

一 基础理念:人与自然是生命共同体

“人与自然是生命共同体”作为习近平生态文明思想中的基础内容,回答了与全人类生存和发展息息相关的一个基本问题,即人与自然究竟是一种怎样的实然关系。党的二十大报告明确指出:“人与自然是生命共同体,无止境地向自然索取甚至破坏自然必然会遭到大自然的报复。”[1]

“人与自然是生命共同体”理念为解决世界环境问题奠定本体论基础。如何处理人与自然的关系是全人类在面临生态危机、解决世界环境问题时要思考的共同话题,而这取决于人类是否能够正确看待自身与自然的实然关系。“人与自然是生命共同体”理念可以看作是关于世界环境的本体论问题,也自然成为解决世界环境危机的基础。

“人与自然是生命共同体”为全球生态文明建设提供了一种全新世界观。它将人与自然看作是一个相互依存、相互促进、共同繁荣、互利互惠的有机统一体。马克思曾说:“自然界,就它自身不是人的身体而言,是人的无机的身体。”[2]“人与自然是生命共同体”理念继承并发展了马克思主义自然观,并进一步强调了人与自然之间的共生关系。面对全球环境问题,全人类都要承认并深刻领悟人与自然是生命共同体,我们保护环境就是在保护我们的生命共同体。如果人类忽视自然界的客观规律,肆意对待自然界,终将破坏人与自然共生共存的统一体,也终将毁掉人自身;反之,当人类将自然看作是与自身利益休戚与共的生命共同体中的伙伴时,就会尊重自然、善待自然,从而保全自然、促进自然,整体上也有利于人与自然这个生命共同体的繁荣与发展。

同时,“人与自然是生命共同体”为世界环境治理提供了一种全新的方法论。不仅人与自然是生命共同体,自然界内部也是一个生命共同体。山水林田湖草沙各个要素之间通过相互作用达到一种稳定的状态,使得生命共同体保持生机和活力。要想使生态系统保持稳定,就必须将其视为一个生命共同体。习近平总书记指出:“这个生命共同体是人类生存发展的物质基础。一定要算大账、算长远账、算整体账、算综合账,如果因小失大、顾此失彼,最终必然对生态环境造成系统性、长期性破坏。”[3]

坚持山水林田湖草沙是生命共同体的理念就意味着在生态治理上我们也要坚持系统观念,从生态系统的整体性出发,推进山水林田湖草沙的一体化保护和修复。党的二十大报告强调:“我们要推进美丽中国建设,坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。”[1]因此,我们要统筹考虑自然生态各个要素之间的关系,在实践中统筹治理山水林田湖草沙,不能割裂开来地头痛医头脚痛医脚。只有用系统论的思想方法看问题,将生态系统看作一个有机生命统一体来进行治理,才能实现治理的综合效应。

二 核心理念:人与自然和谐共生

人与自然的关系是人类认识世界、改造世界的一对基本关系,生态文明建设中最为核心的问题就是如何处理人与自然的关系。“人与自然和谐共生”理念为全球生态文明建设提供了思路借鉴。“人与自然和谐共生”理念不仅是共谋全球生态文明建设的基本方略,更是新时代中国生态伦理的基本精神,是建立在“人与自然是生命共同体”实然基础上的应然要求和伦理表达。也就是说,正因为人与自然是一个生命共同体,我们才应该追求人与自然的和谐共生。

坚持“人与自然和谐共生”是习近平生态文明思想中的根本原则,是坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一。同时,“人与自然和谐共生”理念勾勒出了一个世界环境治理背景下要努力推动形成的全新大格局,成为共谋全球生态文明建设的基本遵循。也就是说,我们要建设的清洁美丽世界是一个人与自然和谐共生的世界。党的二十大报告深刻阐释了中国式现代化的重要内涵,其中,中国式现代化的内涵之一就是人与自然和谐共生的现代化。中国式现代化对生态文明建设的本质要求就是要促进人与自然和谐共生。尊重自然、顺应自然、保护自然,是生态文明建设过程中人对自然应该怀有的积极态度,同时也是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。“人与自然和谐共生”不仅是我国现代化建设的重要内涵,也是共谋全球生态文明建设的基本遵循。它以建设美丽中国和构建清洁美丽世界为宏伟蓝图,站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。

与此同时,“人与自然和谐共生”折射出一种全世界全人类共生共荣的全新哲学观,诠释了人与自然的辩证统一关系。在辩证唯物主义哲学中,和谐作为矛盾的特殊状态,意味着矛盾双方的对立统一。人与自然的关系既对立又统一,人与自然的对立性体现在人根据主观意愿利用自然改造自然,在不尊重自然规律时会破坏自然而导致自然的报复;其统一性体现在人来源于自然依赖于自然,自然是人的根,是生命的摇篮,人类无法离开自然而生存,人与自然构成了生机勃勃的有机的大自然。“人与自然和谐共生”还凸显了对中国传统文化中天人合一的生态智慧的传承和创造性转化,主张打破西方哲学思维中的主客二分模式,追求人与自然的和谐共存共生共荣关系。

“人与自然和谐共生”体现了一种现代人类要努力构建的全新文明观。人类环保意识的提升是文明进程中的一个重要表现。可以说,人类文明的发展史其实就是一部人与自然关系的发展史,体现了人类认识世界、改造世界,以及处理人与自然关系能力的提高。人类的文明观念和道德意识伴随着实践活动而逐渐提升,道德关怀半径也逐渐扩大。这其中就包括人类对除了人之外的自然界的关注以及对自然的道德责任和生态伦理的确立。马克思曾说:“我们决不像征服者统治异族人那样支配自然界,决不像站在自然界之外的人似的去支配自然界−相反,我们连同我们的肉、血和头脑都是属于自然界和存在于自然界之中的。”[4]人类不仅生活生产需要依赖于自然,而且也正是因为自然的生机勃勃不断给予人类养分,才使人类可以生存得更好。因此,人类要深刻认识到自身受益于自然的同时也要反哺自然。

坚持“人与自然和谐共生”要求人类正确对待人与自然的关系,树立“人与自然和谐共生”的生态价值观。正如习近平总书记所言,“保护自然就是保护人类,建设生态文明就是造福人类”[5] 。“你善待环境,环境是友好的;你污染环境,环境总有一天会翻脸,会毫不留情地报复你。”[6]人类与自然一荣俱荣、一损俱损,和谐相处才是共生之道。为了维护人与自然这个生命共同体可持续发展,人类就必须树立“人与自然和谐共生”的生态价值观,敬畏自然,尊重自然,培育生态道德,滋养生态情感,遵守生态伦理,与自然和谐相处,走人与自然和谐共生之路。

三 世界理念:地球生命共同体

在习近平生态文明思想中,面向世界的又一理念是“地球生命共同体”。“地球生命共同体”囊括于整体性的“人类命运共同体”理念之中,是“人类命运共同体”理念在生态文明建设中的具体表达,定义了人、世界与自然的关系。地球是人类的生存家园,人类只有一个地球,“地球生命共同体”是我国共谋全球生态文明建设的重要理念,是中国为保护环境发出的国际倡议。面对全球生态环境问题,中国将如何行动取决于我们如何看待我们与世界上其他国家之间的关系,世界环境问题能否解决同样取决于不同国家如何看待彼此之间的关系。

“人类命运共同体”理念从全球视野和世界眼光出发,非常生动地将全世界看作是一个同呼吸共命运的共同体。我们不仅是一个命运共同体,还是一个地球共同体。习近平总书记向世界发出号召:“国际社会要加强合作,心往一处想、劲往一处使,共建地球生命共同体。”[7]随着经济全球化、社会信息化的极大发展,世界格局正处在一个加快演变的历史性进程之中,面对这一新的国际形势,各个国家都是机遇与挑战并存。在这一过程中,各国关系越发密切,相互依存,休戚与共。因此,中国提出构建以合作共赢为核心的新型国际关系,打造人类命运共同体应成为全人类的共同追求。这是我国坚持胸怀天下,以世界眼光关注全人类的前途命运的国际主张。在“人类命运共同体”理念下,围绕生态环境保护我们提出了“地球生命共同体”理念。人类同样处于一个地球生命共同体之中,生态问题关系全人类的生存和未来。各个国家都应该认识到在全球生态环境问题面前,没有国别之分,没有我赢你输,而是你中有我,我中有你。为了世界的可持续发展和人的全面发展,需要全人类共同面对、团结协作去解决问题。

构建地球生命共同体,需要在实践中充分体现。在生态文明建设方面,各国都应致力于通过坚持绿色低碳,建设一个清洁美丽的世界,追求全人类的可持续发展。各国要坚持对话协商、共建共享、交流互鉴,倡导绿色、低碳、循环、可持续的生产生活方式,共同寻求生产发展、生活富裕、生态良好的永续发展之路。构建地球生命共同体体现了中国维护世界和平、谋求共同发展、打造伙伴关系和支持多边主义的决心,因为世界好,中国才能好,中国好,世界才更好。中国将履行自身义务,担负自身职责,发达国家也应承担历史性责任,兑现承诺,共同致力于全球生态治理,构建美丽地球家园。

“地球生命共同体”理念旨在建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界,这一理念一经提出就得到国际社会的欢迎并逐渐成为国际共识。正是在“人类命运共同体”和“地球生命共同体”理念的引领下,我国的生态文明建设在满足人民日益增长的优美生态环境需要的同时,面向世界和全人类,积极在世界环境治理中贡献出中国智慧,彰显了我国负责任大国的形象,我国已经成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者和引领者。

二. 共谋全球生态文明建设的实践举措

共谋全球生态文明建设不仅立足于三个具有逻辑关联的基本理念,还体现在基本理念指导下的具体实践举措之中。这些具体举措包括构建绿色“一带一路”,应对全球气候变化,保护生物多样性等。新时代新征程,中国更加主动作为,在全球生态治理上与其他各国相互合作,取得了阶段性成就,为全球生态安全与可持续发展作出重要贡献。

一 构建绿色“一带一路”

“一带一路”倡议是我国在主动积极顺应经济全球化过程中提出的方案,为世界提供治理方案和思路措施,推动各国一道解决环境、贫困等全球性问题。绿色“一带一路”将我国绿色发展思路融入“一带一路”建设之中,把生态文明建设的绿色理念传播到世界,贯穿于与沿线国家的互联互通的交往合作之中。

绿色“一带一路”理念是指在构建“一带一路”的过程中,必须“把绿色作为底色,推动绿色基础设施建设、绿色投资、绿色金融,保护好我们赖以生存的共同家园”[8]。“我们要践行绿色发展的新理念,倡导绿色、低碳、循环、可持续的生产生活方式,加强生态环保合作,建设生态文明,共同实现2030年可持续发展目标。”[9]这表明,中国要努力将绿色生态文明理念传播到其他国家,共同达成生态环保共识,共谋世界的可持续、安全健康发展。绿色“一带一路”的主要内容为政策沟通、交通设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通,将“绿色发展”融入到沿线经济、文化和社会建设中。建设绿色丝绸之路已经成为落实联合国《2030年可持续发展议程》的重要路径,100多个来自相关国家和地区的合作伙伴共同成立了“一带一路”绿色发展国际联盟[10] ,中国正积极推进“一带一路”绿色发展国际联盟和生态环保大数据服务平台建设。这些作为表明中国坚持合作共赢,帮助沿线各国一起解决生态环境问题,推动全球环境治理的信念与决心。

绿色丝绸之路为我国和沿线国家提供战略对接和优势互补,拓宽了发展空间,带来了重大机遇。在这一过程中,对共建“一带一路”的国家来说,提升了自身生态环境治理能力,推动了公众环保意识提升,减少了资源消耗,促进了绿色产业和低碳生活方式。伴随着机遇的是挑战,比如,由于当地自身发展速度和水平的限制,绿色理念在沿线国家的传播效果受到影响;不同国家的规划、建设与评估的标准较难统一;跨国项目的信息公开和透明度有待提升;绿色投资关注度还不够等。

绿色“一带一路”是我国顺应世界历史发展潮流,推动国际交流与合作的生动表现,近些年的成功实践印证了这一政策的正确性。这一举措为我国和世界沿线国家带来了更多合作的平台和机会,使得绿色化的发展潮流逐渐成为全球共识,成为引领国家生态治理的标志性倡导。在未来,绿色“一带一路”还将继续推向世界,完善布局和发展规划,加大绿色环保力度,讲好绿色“一带一路”故事,推动人类命运共同体建设。

二 应对全球气候变化

近年来,全球气候变化,极端气候事件频发,给人类的生存与发展带来了严峻挑战。关注全球气候变化,积极应对、引导、参与气候变化国际合作,是我国参与全球环境治理、共建全球生态文明、创造清洁美丽世界的又一重要举措。

气候变化关乎人民福祉和人类未来,有效应对气候变化成为全人类亟待解决的难题。习近平总书记指出:“气候变化带给人类的挑战是现实的、严峻的、长远的。但是,我坚信,只要心往一处想、劲往一处使,同舟共济、守望相助,人类必将能够应对全球气候环境挑战,把一个清洁美丽的世界留给子孙后代。”[11]在世界上达成广泛共识的《巴黎协定》符合全球发展趋势,为全球合作应对气候变化指明了方向,它标志着合作共赢、公正合理的全球气候治理体系正在形成。世界各国应以《巴黎协定》为重要契机,共同携手积极有效应对气候变化带来的全新挑战。气候变化与各个国家经济发展方式有关,应对气候变化的过程其实也是提升技术、转变生产发展方式、塑造可持续发展模式的契机,追求的是经济价值和环境价值的有机统一。应对气候变化,我国立足全球视野,提倡创新举措,以关键创新技术突破重点行业的战略性减排难题。

为积极参与应对气候变化全球治理,中国已经向世界承诺在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。此外,中国还将逐步构建碳达峰碳中和“1 + N”政策体系。在战略决策上,党的二十大作出明确规划:“立足我国能源资源禀赋,坚持先立后破,有计划分步骤实施碳达峰行动。完善能源消耗总量和强度调控,重点控制化石能源消费,逐步转向碳排放总量和强度‘双控’制度。推动能源清洁低碳高效利用,推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型。”[1]这意味着中国作为世界上最大的发展中国家,对二氧化碳减排有着大国担当与强烈决心。

与此同时,中国始终会把应对全球气候变化作为生态文明建设的重要板块,并将绿色发展的理念向世界推广:“将应对气候变化作为实现发展方式转变的重大机遇,积极探索符合中国国情的低碳发展道路。中国政府已经将应对气候变化全面融入国家经济社会发展的总战略。”[12]中国将绿色发展作为生态文明建设的战略路径,并将其融入经济社会发展的各方面和全过程,基本目标在于实现人与自然的和谐共生,其中就包含提升应对气候变化能力和改善空气质量。

三 保护生物多样性

保护生物多样性也是构建地球生命共同体,实现人与自然和谐共生的重要任务。丰富多样的物种使得地球变得生机勃勃,是人类生存和社会发展的重要前提性条件。然而,全球物种灭绝速度加快,生物多样性丧失和生态系统退化,对人类的生存和发展构成了重要风险。

保护生物多样性是习近平生态文明思想中的重要内容,是追求人与自然和谐共生的应有之义。人与自然和谐共生就意味着在社会发展中优先考虑生物多样性保护。为了共建地球生命共同体,我们提出“加快国家生物多样性保护立法步伐,划定生态保护红线,建立国家公园体系,实施生物多样性保护重大工程,提高社会参与和公众意识”[13] 。与此同时,中国始终高度重视野生动物保护事业,认真履行野生动物保护国际义务,积极参与野生动物保护国际合作。云南大象的北上及返回之旅,就是野生动物保护最生动的案例。在生态环境保护与修复上,我们的成绩显著,“过去10年,森林资源增长面积超过7 000万公顷,居全球首位。长时间、大规模治理沙化、荒漠化,有效保护修复湿地,生物遗传资源收集保藏量位居世界前列。90%的陆地生态系统类型和85%的重点野生动物种群得到有效保护”[13]。

中国提倡国际社会共同携手,构建地球生命共同体,在发展中注重寻求对生物多样性的保护,共建万物和谐的美丽家园。2021年在昆明举办的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会,以“生态文明:共建地球生命共同体”为主题,我国同各方共商全球生物多样性治理新战略,构建全面有效的行动框架,为未来全球生物多样性保护设定目标,明确路径。“中国正加快构建以国家公园为主体的自然保护地体系,逐步把自然生态系统最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集的区域纳入国家公园体系。中国正式设立三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等第一批国家公园,保护面积达23万平方公里,涵盖近30%的陆域国家重点保护野生动植物种类。”[7]

保护生物多样性需要全球的参与,需要全人类的重视,要统筹考虑人类需求和自然需求,保护好我们的地球生命共同体。保护生物多样性能够留给自然休养生息的空间,实现自然的自我修复,从而能够为人类提供源源不断的生活资源。生物多样性保护渗透着人与自然和谐共生的理念,是尊重自然规律,促进自然可持续发展的重要举措。世界各国对生物多样性的关注度不断增加,未来生物多样性保护将会成为全人类的共同选择。

三. 共谋全球生态文明建设的未来展望

为保护人类共同的地球家园,生态环境治理已经成为全世界的共同选择,需要全人类团结起来。建设生态文明关乎人类未来,国际社会应该携手同行,共谋全球生态文明建设之路。在未来,中国将继续深入加强与其他国家间的合作,在推动自身生态文明理论创新、实践创新与制度创新的同时,亟需打造一套成熟完备的生态文明话语体系,提升生态文明国际话语权。

一 在共谋全球生态文明建设实践中加强国际合作

坚持多边主义原则是共谋全球生态文明建设的一条基本原则。中国倡导国际社会坚持多边主义,不搞单边主义,奉行双赢、多赢、共赢的理念,走和平发展道路、共同发展道路、合作发展道路,在互动中坚持对话协商,共建共享,交流互鉴。无论是发达国家还是发展中国家,都需要践行多边主义,如此才能够推动构建公平合理、合作共赢的全球环境治理体系。

坚持共同但有区别的责任原则是共谋全球生态文明建设国际合作的又一基本原则。这并不意味着发展中国家不需要为全球环境治理做出贡献,而是说环境治理要符合其自身能力与实际。对发展中国家,国际社会要肯定其所做出的贡献,也要考虑这些国家的实际情况,给予帮助和资助。发达国家应该帮助发展中国家,为其提供资金、技术、能力等支持,避免设置绿色贸易壁垒,帮助发展中国家加速绿色低碳转型。发展中国家也要紧抓机遇,将国际社会提供的帮助转化为提升自身发展的动力,将生态文明国际合作纳入本国经济社会发展规划之中,促进绿色发展和绿色增长。

加强南南合作和周边国家的合作,是推动全球环境治理合作的重要内容,有助于建立公平正义的全球治理新秩序。党的十八大以来,中国持续对外给予绿色援助,体现在减贫、教育、卫生、基础设施、农业生产等领域。以中非合作为例,中国主要帮助非洲提升绿色、低碳、可持续发展能力,从不以牺牲非洲生态环境和长远利益为合作代价,始终强调把可持续发展放在合作的第一位。“我们将为非洲国家实施应对气候变化及生态保护项目,为非洲国家培训生态保护领域专业人才,帮助非洲走绿色低碳可持续发展道路。”[14]

习近平总书记对新时代南南合作提出了四条建议:探索多元发展道路、促进各国发展战略对接、实现务实发展成效、完善全球发展架构[15]。中国将始终秉持“授人以渔”理念,帮助发展中国家提高其应对环境变化的能力,逐渐提升发展中国家的环境治理能力和水平。南南合作在未来要继续深化,采取有力行动,为全球生态文明建设做出更大贡献。

二 提升生态文明国际话语权和影响力

国际话语权是一个国家综合实力的重要体现,展现了一个国家在国际社会权力结构中的地位和影响力,已越来越成为大国博弈的焦点所在。在世界百年未有之大变局中,伴随中国综合国力的不断增强,西方主导的国际话语体系正在发生变化,中国的国际话语权和影响力显著提升,同时也面临着新形势和新任务。

党的十八大以来,习近平总书记多次强调要加强国际传播能力建设,形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权,为我国改革发展稳定营造有利外部舆论环境,为推动构建人类命运共同体作出积极贡献。国家的生态文明国际话语权应涵盖一国在国际社会生态环境治理及相关领域的话语影响力、感召力、塑造力等系列软实力。因此,生态文明国际话语权的构建及提升需要具备三个基本条件:一是要有获得一定国际化认同的生态文明建设实践与成果;二是要有基于自身实践发展出的原创特色生态文明话语体系;三是要将生态文明话语体系以及建设实践理念进行广泛有效的国际传播。这三个方面既是生态文明国际话语权构建的基本条件,也是内在的构成要素,更是提升的逻辑方向。

依托于愈发被重视、不断被增强的国际传播能力,中国生态文明话语呈现出全方位、立体式的国际传播态势,话语体系构建、传播策略与传播层次也日趋丰富。例如2021年联合国生物多样性公约第十五次缔约方大会在我国云南昆明举办,这是联合国首次以“生态文明”为主题召开全球性会议,这不仅彰显了我国生态文明建设理念的世界意义,还是一次中国将主场外交与生态文明话语有效传播相结合的实践展现。中国始终将生态文明话语体系和实践理念构建与大国责任担当相结合,以推动构建人类命运共同体为基本理念,弘扬全人类共同价值,引领人类进步潮流,为世界可持续发展提供中国智慧、中国方案,中国的生态文明国际话语权和影响力处在一个新的高水平阶段。

但是仍要看到,当前国际格局下,国际话语权的争夺日趋激烈,西方国家主导国际话语权的态势仍然存在,中国的生态文明国际话语权仍然受到一定程度的限制。这主要表现在两个方面,一是西方社会对我国的一些环境污染个案夸大其词,所谓“中国环境威胁论”等霸权话语仍然存在,而对我国的生态文明建设成果视而不见或并不认同;二是将中国生态文明话语体系进行政治化理解,并从意识形态层面进行负面渲染。这实际上都反映了一些西方国家的霸权主义以及少数西方媒体和个人对中国的意识形态偏见。

因此,我们仍然要坚持全方位巩固提升生态文明话语权。首先,我们要坚定社会主义生态文明建设的中国道路不动摇,这就需要我们始终坚守不同于西方资本主义国家的社会主义公有制基础和以人民为中心的基本立场。现代化道路是多种多样的,而中国式现代化道路则是凸显社会主义属性和中国特色的现代化道路。尽管西方工业化和现代化起步较早,但在建设生态文明的道路上,我国已经处于引领者的地位。其次,我们要增强生态文明话语的自信力,这种自信的底气来源于在中国共产党的领导下,我国在生态文明领域取得的历史性、转折性、全局性变化,来源于老百姓对天更蓝、山更绿、水更清的真切感受,更来源于我国致力于共谋全球生态文明建设所作出的中国行动。再次,我们要在做好自身生态文明建设、构建成熟完备的生态文明话语基础上,增强国际传播能力建设,依靠专业化、多层次的传播渠道、传播队伍、传播方法等将中国的生态文明建设故事、智慧和方案进行有效的国际传播,展示丰富多彩、生动立体的中国生态文明形象,增强话语说服力、国际舆论引导力。最后,要巩固和增强在生态文明这一领域特殊的国际话语权,尤其要展现出中国的生态文明建设成就本身就是对世界的最大贡献,为解决人类问题贡献了智慧等世界意义。我国不断呼吁世界各国共同承担起人类生态文明建设的责任并担当践行、不断展现自身在世界生态环境保护和治理上的能力与责任,将对形成同我国综合国力和国际地位相匹配的生态文明国际话语权具有关键意义。

-

表 1 国家公园规划层级及功能定位

规划类型 规划定位 规划概要 规划周期 全国:发展规划 国家层面国家公园发展与布局的整体安排,是战略性、指导性、政策性规划 按照国家公园理念与定位,明确全国国家公园发展的战略目标、布局、体系、任务和策略,评估不确定性及其风险 长期,10年以上 全国:专项规划 国家层面针对国家公园建设、管理某一方面的整体安排,是组织工程、项目的指导性规划文件 按照国家公园发展规划及相关规划,明确某专项的建设目标、布局、任务、重点项目和相关政策措施,测算投入,评估绩效和风险 中长期,5~10年 实体:总体规划 某个国家公园整体性、概括性安排,起到空间规划、建设规划和管理规划的综合作用,是指导国家公园建设管理的纲领性文件 评估国家公园生态价值与保护管理条件,制定管理与建设目标,明确管理边界范围、管控区划及要求,确定自然保护、资源管理、自然教育、科研监测、社区协调、特许经营、公众参与等任务和重点,确立管理体制、协调机制、治理和执法体系,测算投入,评估绩效 长期,10年以上 专项规划 国家公园某一领域的整体安排,作为组织多期项目的依据,深度应满足建设项目立项要求 依据总体规划和相关规划,明确某一领域的建设管理目标、任务和重点工程项目等,具有明确的规模、建设地点、范围、工期、投资等内容 一般3~10年 管理计划 国家公园阶段性管理安排,或一次性项目的实施安排 对照总体规划提出特定时期系列管理目标、行动,明确工作任务和重点,规定各项管理项目的任务、时间表、路线图,确定各项管理任务的组织、资金和绩效要求 一般3~5年 年度实施计划 分解和落实管理计划、实施规划,确定年度任务,制定实施计划 规定各项管理项目本年度的任务、时间表、路线图和责任人,明确考核清单 1年 表 2 国家公园总体规划任务要点

规划属性 规划内涵 规划要点 空间规划 规定未来活动空间分布,界定区域边界,协调土地、自然资源利用与功能需求的关系 合理划定国家公园边界范围;协调平衡各管理目标所需国土空间与自然资源,划定核心保护区、限制利用区等功能区;对重叠、相邻自然保护地优化整合;明确不同功能区的管控要求与策略 建设规划 明确基本建设任务,协调管理目标与基本建设的关系 确定保护、教育、科研、游憩、利用、社区等功能的基本建设任务;确定基础设施重点建设项目;保护与管理能力建设;建设资金需求与平衡 管理或治理规划 明确和细化管理目标、管理范畴及项目管理实施组织策略 明确各功能区具体管理目标;明晰自然资源资产产权,落实土地权属,明确自然资源资产管理体制;明确管理体制,确定国家公园管理体系、管理机构与人员编制;构建运行机制(协调、监督、特许经营等);提出规划,实施保障措施 表 3 国家公园常见专项规划类型表

规划类型 规划要点 生态修复规划 针对损毁土地、生态退化土地、清退土地,以及结构性、功能性退化区域等规划修复措施、规模,包括退耕退湿退牧、废弃工矿地植被恢复、岸线生态修复、物种回归等 栖息地恢复规划 针对关键物种的退化栖息地、潜在栖息地,以及迁徙线路风险等因素,规划恢复类型、措施、规模、地点等,构建生态廊道 基础设施建设规划 建设保护、巡护、管理等基础设施,如管理局站点设施设备、巡护设施设备、执法设施设备等 综合监测系统规划 自然资源与生态环境状况的长期、综合监测系统,如天地空一体化系统、固定样地(线)、远程监测监控、大数据平台等 路网系统规划 建设用于交通、防火、管护、游憩体验等的路网系统,包括主干道、支线、分流道、体验步道、栈道、桥涵等,以及沿线驿站、服务和观景设施 宣教与标识系统规划 确界立标,以及指示性、提示性、知识性、展示性标识、标牌,包括电子、视频、音频等设施设备 科研合作体系规划 针对科研方向、科研重点项目、科研平台,相应的科研设施设备以及科研合作机制等 自然游憩体验系统规划 自然教育、科普展示与游憩体验的活动选择、活动区域、线路、解说系统,以及配套的访客中心、服务系统、安保系统等 自然资源经营利用规划 可持续利用的区域、资源类型、利用模式(方式、程度)等,商业性生产经营组织、有偿使用机制,形成特许经营项目计划 社区发展转型规划 划定集中居住社区,规范传统生产模式,退出耗水耗能产业,扶持“环境友好型”绿色产业发展,推广保护惠及社区政策 智慧公园规划 充分借助互联网、物联网技术,统一技术标准、数据库、感应与传输系统、集成平台,实现管理信息化、网络化、智能化 移民安置规划 关键区分析、移民摸底调查、搬迁方案、废弃宅基地处置方案、安置点及配套设施建设方案、补助政策、扶持发展政策 工矿企业退出规划 工矿企业分类、产业准入清单、生产影响评估、合法性评估、资产评估、投入评估、退出模式与机制、补偿政策与方案 -

[1] 杨子江, 林雷, 王雅金.美国国家公园总体管理规划的解读与启示[J].规划师, 2015, 31(11):135-138. doi: 10.3969/j.issn.1006-0022.2015.11.024 [2] 王欣歆, 吴承照.美国国家公园总体管理规划译介[J].中国园林, 2014(6):120-124. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZGYL201406030.htm [3] 许学功.加拿大自然保护区规划的启迪[J].生物多样性, 2001, 9(3):306-309. doi: 10.3321/j.issn:1005-0094.2001.03.016 [4] 宋增明, 李欣海, 葛兴芳, 等.国家公园体系规划的国际经验及对中国的启示[J].中国园林, 2017(8):12-18. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zgyl201708003 [5] 杨锐.美国国家公园规划体系评述[J].中国园林, 2003(1):44-47. doi: 10.3969/j.issn.1000-6664.2003.01.012 [6] 王祝根, 李晓蕾, 史蒂芬·J·巴里.澳大利亚国家保护地规划历程及其借鉴[J].风景园林, 2017(7):57-64. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/fjyl201707012 [7] 贾建中, 邓武功.中国风景名胜区及其规划特征[J].城市规划, 2014, 38(S2):55-58. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/csgh2014z2010 [8] 唐小平.我国自然保护区总体规划研究综述[J].林业资源管理, 2015(6):1-9. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/lyzygl201506001 [9] 彭福伟.国家公园体制改革的进展与展望[J].中国机构改革与管理, 2018(2):46-50. doi: 10.3969/j.issn.2095-1507.2018.02.017 [10] 侯鹏, 杨旻, 翟俊, 等.论自然保护地与国家生态安全格局构建[J].地理研究, 2017(3):420-428. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dlyj201703003 [11] 陈君帜.建立中国国家公园体制的探讨[J].林业资源管理, 2016(5):13-19. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/lyzygl201605003 [12] 吴承照, 刘广宁.管理目标与国家自然保护地分类系统[J].中国园林, 2017(7):16-22. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/fjyl201707006 [13] 国家林业局野生动植物保护司.自然保护区管理计划编制指南[M].北京:中国林业出版社, 2002. [14] 唐小平.生物类自然保护区适应性管理关键问题的研究[D].北京: 北京林业大学, 2012. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10022-1012261237.htm

下载:

下载: