Establishing Conservation Easement System to Promote Unified Management of China's National Parks: US-Based Experience

-

摘要: 建立分级、统一的管理体制是中国国家公园体制建设的核心目标之一。中国人口多、社区分布密集、土地权属复杂、集体土地比例高等人地矛盾突出的实情,决定了统一的管理体制只有在灵活、精细的管理模式下才能实现。源起于美国的保护地役权制度由于其不改变土地所有权,充分尊重合理的人地关系和供役地人的法定权利,强调细化保护需求下的补偿机制,可以对生态和景观上连续而权属不一的土地资源进行再统筹,实现高效的统一管理。从美国经验来看,保护地役权可以在两种情况下发挥其特有优势,一是在不改变土地所有权性质的前提下,为维持必须依赖人地共生的保护对象提供最优的保护管理决策,二是在资金约束下和土地所有权人无出让意愿的被动情况下提供双方妥协的方案,以限制部分权利的方式实现保护与发展的平衡。研究认为,尽管中国的土地制度不同于西方私有制国家,但通过法理的调整和配套制度的完善,保护地役权可以和中国的法律制度背景相融合。建议从调整完善相关法律、建设配套体制机制、清晰界定资源利用行为的边界、设立成效评估标准和正负反馈机制等方面着手,探索建立中国特色的国家公园保护地役权制度,推动中国国家公园形成统一的管理体制。Abstract: Establishing a hierarchical and unified management system is one of the core objectives of China's national park system. Facing a pressure of man-land contradiction in the context of large population, intensively distributed communities, complex land ownership, and a high proportion of collective land, China needs to explore a flexible and refined way to realize unified management in national parks. Conservation easement, originated from the U.S., is a new tool featured by fully respecting reasonable human-land relationship and servants' legal rights, emphasizing ecological compensation with refined conservation needs, and without changing land proprietary rights. It can be used to integrate land resources fragmented by decentralized property rights but are actually continuous ecological elements and geographic landscape, and finally supports to realize an efficient and unified management.From experiences of the United States, conservation easement has two advantages.First, without changing land proprietary rights, a conservation easement is an effective tool to develop optimal conservation strategies for protection targets which rely on the human-nature compound system. Second, when the budget is limited or land owner is not willing to sell the land, by restricting part of the bundle rights, a conservation easement can be used to find a compromise and achieve a balance between conservation and development. In this study, we hold that although China's land property right system is different from the private ownership of western countries, conservation easement can be integrated with Chinese legal system by reasonably adjusting its legal principles and improving supporting systems. It is suggested to establish a conservation easement system for China's national parks with Chinese characteristics by adjusting and improving relevant laws, constructing supporting institutional mechanisms, clearly defining behavior boundaries for resource utilization, developing implementation effectiveness evaluation criteria, and establishing positive and negative feedback mechanisms. With all these measures, conservation easement will contribute to a unified management of Chinese national parks.

-

Keywords:

- national park /

- unified management /

- conservation easement /

- ecological compensation

-

中国国家公园体制改革已经经历了近4年,尽管成效显著,但距离试点目标依然存在差距,试点的进一步推进依然存在诸多困难。其中一项突出的困难是统一管理和人地关系协调的问题。《建立国家公园体制总体方案》(以下称《总体方案》)将统一管理作为国家公园体制建设的第一大目标,提出要建立统一、规范、高效的国家公园体制。所谓统一管理,除空间上的统筹以外,实际治理层面的关键在于两个统一行使,即统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制。而中国人口多、保护地内社区分布密集、土地权属复杂、集体土地比例高等问题导致的人地矛盾,使得资源的保护与开发利用难以协调,统一管理面临挑战。

处理保护地内保护和社区发展问题、协调人地关系的传统措施是以生态补偿方式管控社区行为。我国自20世纪80年代开始探索建立生态补偿制度[1],目前已覆盖湿地、草原、森林、海洋等生态系统,涉及矿产资源开发、流域和水资源保护、饮用水水源保护,以及包括自然保护区在内的重点生态功能区等领域[2]。然而,与其他保护地不同,我国正在推行的国家公园有其显著的特征。根据《总体方案》,国家公园以保护具有国家代表性的大面积自然生态系统为主要目的,要求加强自然生态系统的原真性和完整性保护,在坚持生态保护第一的同时也要坚持全民公益性。更加严格的保护目标、更加多元的管理职能,以及更大的覆盖面积,对国家公园的统一管理提出了更高的要求。只有采取更加灵活、更加精细的管理方式,才能实现复杂人地关系下的统一管理目标。但在具体实践中,现行的生态补偿机制由于存在区域性的补偿标准和形式单一、造血式补偿较为欠缺等问题,难以针对国家公园的特殊要求提供解决方案,难以充分保障补偿的持续性和实效性。为此,需要一种新的思路作为现行生态补偿机制的补充,更加高效地推进国家公园生态补偿工作,更加有效地协调复杂土地权属下的人地关系。而保护地役权制度正是在不改变土地所有权性质的前提下,实现土地资源统一管理的一种有益探索。

一. 保护地役权的内涵与外延

一般概念下,地役权是法理学领域的一个术语,是使用他人不动产的非占有性权利[3]。在《中华人民共和国物权法》(以下简称《物权法》)中规定:“地役权人有权按照合同约定,利用他人的不动产, 以提高自己的不动产的效益。”这种非占有性权利的本质,是对权利束的分离和部分转让。

一 保护地役权概念的源起

地役权的概念源起于古罗马,其后在世界各国得到了不同程度的发展[4]。作为地役权领域的一个分支,保护地役权是半个世纪前方兴起的概念,源自英美普通法系中的传统地役权或“契约”概念,专指为了限制土地使用,实现土地和资源的保护,在土地所有人和信托组织或政府机构之间签订的协议[5]。

从传统的地役权发展到保护地役权,其概念在内涵与外延上都发生了一些转变,主要体现在3个方面,即目的与用途、役权双方主体、役权双方的权利义务,具体见表 1。

表 1 传统地役权与保护地役权的差异差异表现 传统地役权 保护地役权 目的与用途 以提高需役地人、需役地的利益为目的[6],强调不动产经济效益优化的“便宜”[7] 为保护土地和各类自然或文化资源,或不特定的公共利益而设立,不以经济上获利为目的,强调精神满足的“便宜”[7] 役权双方主体 役权双方是毗邻土地的所有人 无土地毗邻的要求,多数情况下不需要需役地,需役地人可以是非土地实体的权利人。通常政府和公益机构是权利持有者,实际受益人是公众 役权双方的权利义务 供役地权利人可以被赋予权利或义务 较为多见的是供役地权利人被赋予负面的行为限制[8],但并非纯粹限制所有利用,而是为了达成保护目标有针对性地限制具体活动,充分体现地役权的非占有性,需役地权利人拥有限制土地开发的权利和为供役地权利人提供补偿等义务[7] 二 保护地役权与相关概念的辨析

保护地役权兴起之前,以美国为代表的普通法系国家主要采用土地赎买(fee ownership)的方式来实行资源的保护与管理政策。在过去的半个多世纪里,不仅保护地役权在越来越多的国家得到了应用,其他保护措施也在全球范围内类型日趋多样。例如近年来从西方国家引入中国的生态系统有偿服务(payment for ecosystem service)、具有中国特色并逐渐被其他国家所理解和接受的生态补偿(ecological compensation)、各国都普遍应用的土地租赁等。这些概念在约束资源的利用方式、提供相应的补偿措施等方面具有相似性,都是属于平衡保护与发展的管理措施,且都在中国有不同程度的应用,但也因此容易对管理者和实施者等造成混淆。

在上述概念里,生态补偿不仅相对其他保护措施而言在中国应用更为广泛,在限制使用权利—履行保护义务—提供相应补偿这一逻辑链中,也是上述概念里与保护地役权关系最为接近的一种措施,因而在实际工作中也最容易与保护地役权概念混淆。事实上,这两者的差异在多个方面都有体现,主要有:①权利的从属性不同:保护地役权从属于土地[9];生态补偿是基于对权利人的行为限制而提供的补偿,不从属于土地。②管理成本不同:保护地役权的前期资金利用效率较高,后期需要依托有效的监督机制确保土地所有人按照合同约定履行相关义务,因而监督管理的时间成本和执行成本相对较高。而中国现行的生态补偿通常以财政转移支付为基础,主要实施区域性的补偿标准,单位面积补偿较低,但涉及面广,资金主要投放于前期的补偿,后期的监管机制尚不完善,因而当前的监管成本较低。③与保护目标的关系不同:保护地役权对保护对象和补偿对象的识别比较细化,具有明确的目标区段和保护需求,限制措施和补偿标准也极为明确;中国现行的生态补偿主要采取“一刀切”的补偿方式,在识别具体保护需求上的细化程度低于保护地役权。④执行主体不同:理论上讲,保护地役权通常只能为政府或公益性的机构所掌握,以突出其公益性;中国现行的生态补偿机制一般是指以行政命令下的财政转移支付为主,同时辅以市场交易和横向补偿,例如我国现行的国际间补偿、区域间补偿、流域生态补偿、生态系统补偿、资源开发补偿等[10]。两者的共性主要体现在权利义务和人地关系方面:两者都是基于保护目的而对特定群体限制资源的使用权利,并在其履行特定保护义务的前提下,由相关方给予补偿;均不排斥原住民,是在复合生态系统的视角下通过特定的行为限制探索生态保护和居民福祉之间的平衡。

除生态补偿以外,上述其他概念与保护地役权之间也存在权利本质、权利的从属性、管理成本、人地关系、与保护目标的关系、执行主体等方面的差异,本文对此简要辨析(见表 2)。

表 2 保护地役权和土地赎买、生态系统有偿服务、土地租赁之间的概念辨析主要方面 保护地役权 土地赎买 生态系统有偿服务 土地租赁 权利本质 本质是权利束的分割,属于物权的范畴。设立地役权后,土地所有权不发生改变,除了部分权利受限制以外,原土地所有人继续拥有产权束中的其他所有权利[11] 土地所有权发生变更,是产权束的整体转让 是一种市场交易行为,合同制运作,与宏观的法律体系具有更好的兼容性。理论上讲,生态系统有偿服务可以在任何法律体系下实施[12] 是以借贷为基础的土地使用权的转让,属于债权的范畴 权利的从属性 地役权从属于土地,不得与土地产权人分离而单独转让[9],因而稳定性较好 整体转让的产权束从属于人 是基于生态系统服务的价值向服务提供者支付的费用,不从属于土地。相关权利仅在合同期内有效 土地使用权从属于人,可转让。相关权利仅在合同期内有效 管理成本 前期的资金利用效率较高,主要表现在3个方面:①只需核算因限制部分权利而造成的土地价值差,保护的直接投入较少;②受相关法律的保障,保护地役权交易的成本较低[12];③保护工作者无需为维持土地正常功能而投入地役权以外的其他成本。后期需要依托有效的监督机制确保土地所有人按照合同约定履行相关义务,因而监督管理的时间成本和执行成本相对较高 前期需按土地产权束的整体价值支付费用,支付成本较高;后期由于产权束实现了完全转移,监管成本较低 前期以提供的服务价值为基础,并由服务交易双方协商确定价格;后期需监督并评估服务提供的成效,监管成本较高 前期双方协商确定租赁价格;后期租赁方享有土地使用权,监管成本相对较低 人地关系 在很多情况下,原住民行使其土地所有权的过程,也是维持土地正常功能、与保护工作相辅相成的过程 土地所有人发生改变,人地关系彻底改变 人地关系不变,并朝生态系统服务优化的方向发展 土地使用权人和利用方式发生变化,人地关系改变 与保护目标的关系 保护对象和补偿对象的识别比较细化,具有明确的目标区段和保护需求,限制措施和补偿标准也极为明确 脱离人的因素,适用于极其重要的、抗扰动性差的资源的保护工作 保护对象和生态系统服务需求较为明确,所支付的费用指向明确的、特定的服务类型 对资源的保护和管理职责完全转移给租赁人,租赁者需通盘布局土地利用方式以契合保护需求和保护目标 执行主体 保护地役权通常只能为政府或公益性的机构所掌握,公益性较为突出 政府和合法的私人团体均可赎买土地 是一种市场行为,生态系统服务的买卖双方相对灵活 政府和合法的私人团体均可租赁土地 然而,尽管这些概念的本质和方法论都有所区别,但如果从权利束是否完整转让的角度来看,除了土地赎买以外,其他保护措施从根本上讲都是权利(使用权、收益权等)的部分转让。因此,从广义上看其他措施通过一定的转化,如生态系统有偿服务的稳态化、生态补偿在管控措施和补偿措施上的精细化、租赁的长期化,都可以理解成是“保护地役权”的某种形态。

综合上述差异,可以总结保护地役权的主要特征为:从属于土地的物权,权利比较稳定,兼顾了人地关系,细化了保护需求,强调公益性,前期的资金成本相对较低,但后期的监管成本较高。

二. 美国保护地役权的实践

尽管地役权的概念全球普适,但就保护地役权而言,美国是全球唯一一个实施时间较长、相关制度较完善的国家。美国现行的法律体系基于英国普通法发展而来,所有权可分割思想是英美法系所有权制度的一大特色,也是美国保护地役权得以发展的基础。在土地私有制的背景下,保护地役权制度在美国的自然和文化遗产保护中发挥了重要的作用。

一 美国保护地役权的兴起

在美国的保护工作中,传统且通行的做法是购买和征收私人土地,实现政府对土地的保护和管理。然而,这种完全赎买的方式不仅使原土地所有人完全丧失了对土地的所有权,也产生了高额的费用,增加了政府的财政压力,在某些情况下甚至还导致保护的低效,从而触发了政府向保护地役权这种成本更低、效率更高的模式转变[13-14]。

美国的保护地役权历史可以追溯到20世纪三四十年代,当时的美国国家公园管理局用这一措施对景观资源实施保护。直至20世纪50年代后期,记者威廉·怀特真正提出了保护地役权的概念。1965年,美国国会颁布《联邦公路美化法案》(Federal Highway Beautification Act),规定每年拨给各州用于修建公路的资金中须有3%用于景观美化和风景改善,以促使各州颁布立法,通过保护地役权的方式推动景观保护。到1979年,40个州陆续颁布了保护地役权授权法令[15-16],这为形成1981年版的《统一保护地役权法案》(Uniform Conservation Easement Act)奠定了基础。该法案给保护地役权下了明确的定义:“保护地役权是出于保留不动产所涉及的自然、景观,或开放空间价值,保障其农业、林业、休闲游憩或开放空间等功能,保护自然资源,维系并提升大气和水环境质量,保存不动产自身的自然、历史、建筑、考古及文化价值等目的,而由役权持有者对不动产赋予限制条件或积极义务的非占有性权利。”[17]

至此,保护地役权制度在美国基本成型,并逐渐走上了日益完善的道路。到目前为止,保护地役权总体上分为历史文化遗产保护地役权(preservation easement)和自然保护地役权(conservation easement)两类,主要应用于环境保护、历史保存、景观保护、休闲或教育、开放空间(农场)保存等多种用途,覆盖农地、森林、草原、湿地、流域、水、生物多样性、野生动植物等领域[18]。

二 美国保护地役权的特征

美国高度私有化背景下的土地制度、法律体系、财税制度等催生了特有的保护地役权制度。除了体制性的特征以外,美国地役权制度还有以下几方面特征。

1 永久性

永久性是美国保护地役权设立的一个必要条件之一。根据《统一保护地役权法案》的规定,除非有其他特殊说明,通常情况下保护地役权为无限期。即在大部分情况下,一旦土地所有人决定从其权利束中释放部分权利,并由第三方保护机构获取作为保护地役权,则该法律效力永久有效。尽管土地所有人有权出售或传承土地,但附加在土地上的保护地役权不因所有人的改变而改变[11]。

2 公益性

尽管从名称上看,保护地役权的出发点是资源的有效保护,各国对此也各有规定。但美国在这一点上尤其强调保护地役权的公益属性。这种公益性不仅体现在保护地役权的使用目的上(即前文《统一保护地役权法案》中所提到的保留各类资源价值、保障各种服务功能、保护自然资源、维系并提升环境质量等目的),而且也体现在对役权持有者的规定上。《统一保护地役权法案》规定,保护地役权的持有人需为政府机构或一些慈善组织、土地信托等非营利机构[11],这些机构持有地役权,但并不从中获益。

3 自愿性

出于对私有产权的尊重,美国的保护地役权多是基于自愿的原则。役权出让和接受均自愿进行,权利当局或第三方机构不对现有的产权人强加任何非自愿性的管制负担。这种自愿体现为两种情况,其一是土地所有人自愿将保护地役权捐赠予政府或独立的土地信托,即捐赠地役权;其二是保护地役权在出让和接受双方之间的市场交易自愿进行,即购买地役权。而美国的大部分保护地役权均为捐赠地役权,其自愿倾向更为明显。

三 美国保护地役权的优势与经验

美国之所以能形成成熟的保护地役权制度,一些人认为是由于其土地产权制度是私有制之故,对于中国的借鉴意义有限。事实上,美国在这一领域成功的根本原因是其完善的配套制度设置,包括法律法规的保障、各类激励政策的支持等,而这些可为包括中国在内的不同国情、不同体制的国家所借鉴。

1 法律法规的保障

在英美法律体系的演变过程中,保护地役权对土地赋予负面限制、脱离需役地而行使独立役权等性质曾一度为普通法所怀疑和反对。然而,20世纪60年代以来,从联邦到各州的实践和探索,使得保护地役权制度有了有力的法律支撑。但与中国不同,美国作为联邦国家,在保护地役权上的法律法规分为联邦政府和州政府两个层面:①联邦层面,如上文所述,首先是1965年国会颁布的《联邦公路美化法案》敦促各州开始了景观类型保护地役权法律的探索。此后,1980年国会将保护地役权供役地人所享有的税收减免优惠纳入了《国内税收法典》(Internal Revenue Code Section 170(h))中。1981年,与保护地役权制度关系最为紧密的《统一保护地役权法案》发布。该法案虽非国会颁布的联邦法律,而是由统一法律委员会(Uniform Law Commission,简称ULC)发布的指导性法案,但正是该法案的发布,为各州保护地役权法律的制定提供了准绳,使诸多实施细则有了规范的支撑[12, 16],也保障了各州在保护地役权管理上的一致性。②在州层面上,在上述联邦法律的激励和引导下,各州均出台了相应的保护地役权法令,从而形成了从联邦到各州的线面交织的网状法律规章体系,保障保护地役权制度的全面落实。

2 以减税为激励

除法律体系的保障以外,税收优惠激励制度是保护地役权制度有效落实的另一大主要驱动力,也是相关法律法规能够得以长效落实的核心。税收优惠政策也有联邦和州之分。根据联邦《国内税收法典》,捐赠保护地役权的土地所有者可以扣除与地役权等值的税收[12, 16],即便是由需役地人以地役权出让前后土地公平市价差值购买的情况,土地所有人也可以因交易中权利出让部分获得税收优惠。联邦税收优惠政策不一定涉及保护地役权交易的每一部分,但却是各个州颁布州税收优惠政策的基础,各州政策需满足《国内税收法典》中相关规定。在此基础上,各州出台各自具体措施以进一步鼓励其境内保护地役权的捐赠和交易。

在各种优惠激励下,私人土地所有者、各类公益机构(包括土地信托)、政府部门等相互合作,建立良性的公私合作关系(public-private partnership)共同推进保护地役权制度的全面推进[16]。但减税政策有明确的条件:①保护地役权的永久性;②必须由符合资质的保护机构持有保护地役权;③基于明确的、合法的保护目的[13]。

四 美国保护地役权的弊端与争议

尽管美国的保护地役权对平衡保护与发展起到了极大的推动作用,但仍存在一些争议,其中比较突出的问题有:

1) 永久性规定缺乏灵活性。永久性规定保证了地役权相关限制条件的长期稳定有效。但社会是发展的,环境条件、土地价值、社区需求、生态保护价值等因素均因时而异。与政府所有或条约管理相比,永久地役权的规定使得相关合约难以适应外界条件的动态变化,不能反映社区发展的远期需求,违背了地役权两方协商的灵活性和适应性原则[14]。

2) 监管成本降低达成新合同的可能。较之土地赎买,尽管保护地役权的一次性直接交易成本较低,但长期来看监管成本相对较高。在保护地役权没有明显的价格优势时,由于复杂的监管过程和时间成本,管理者容易倾向于直接赎买土地予以保护。

3) 公益组织存在某些能力缺陷。由公益组织管理保护地役权的出发点是保障其独立性和公益性,但事实上公益组织并非万能。在景观尺度的保护工作中,因其涉及范围广、合同细节多,保护地役权的长期有效执行常常超出一些公益组织的能力范畴[14],必须结合政府的宏观指导和管理才能实现保护目标。

五 典型案例——Piscataway Park

美国的国家公园体系是推行保护地役权制度的主要阵地。其中,Piscataway Park是以保护地役权实现保护目标的一个典型。该公园不仅在国家公园体系内最先实施了这种管理模式,也是全美范围内探索创新土地保护策略的先锋。

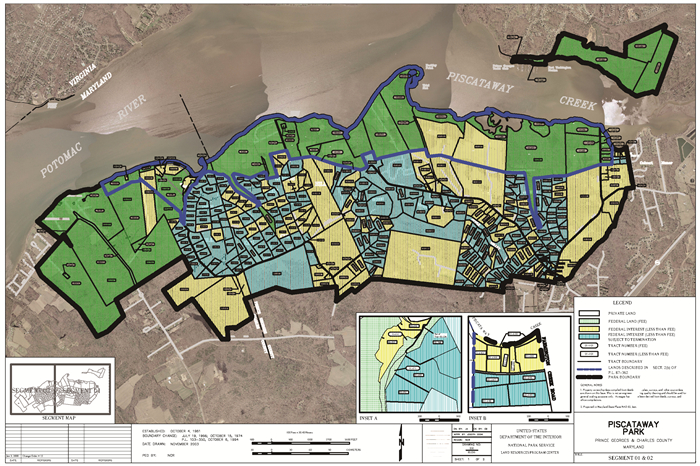

Piscataway Park位于马里兰州波多马克河(Potomac River)边、弗农山庄和华盛顿堡(华盛顿故居)对岸。该公园自1961年建立以来的主要目的是保护华盛顿故居视线下的历史景观,同时保存公园的自然、文化、考古、科学、教育和游憩等价值。从Piscataway Park提供的基础文件(foundation document)来看,与绝大部分国家公园体系成员单位不同,该公园有两个方面的特殊性:①保护对象并非荒野式自然景观,而是华盛顿故居视线下具有人文情怀的自然历史景观。这种景观只有在人地交融、良性互动的情况下才能得以原真地保存;采取荒野式的无人区管理非但不能起到有效的保护作用,还会加剧人文气息的消逝和独特景观的毁坏。②虽然国家公园体系内联邦土地占比为96%,但该公园内的约18.21km2土地中有2/3为私人所有,社区人口集聚,人地关系复杂,赎买搬迁成本极高。在这种情况下,该公园采取保护地役权方式保留其特有景观。

根据2017年7月美国国家公园管理局(US National Park Service,以下简称NPS)土地资源部工作人员Travis提供的图件资料显示(见图 1),目前Piscataway Park总共约有260多份保护地役权合同,基本都为美国国家公园管理局持有的役权。其中,绿色地块为联邦土地,蓝色和黄色地块为保护地役权合同所覆盖的私人土地。值得说明的是,黄色地块和蓝色地块的契约内容有所不同,前者是美国较为常见的永久性保护地役权契约类型,即供役地(私有土地)被赋予保护地役权后,需役地人(即NPS)按地役权出让前后土地公平市价差值予以补偿,同时对供役地人的行为予以监督。后者则是可终止的保护地役权契约类型,不仅需役地人(即NPS)可对供役地人予以监督,供役地人也可以对NPS的保护绩效进行监督,一旦公园因管理方的原因没有得到应有的保护,契约终止。

六 从美国实例看保护地役权的适用条件

除美国以外,其他大陆法系与英美法系国家也都在学习美国,从保护相关的法律、政策和实践方面入手将美国经验适应于自己国家的国情,在必要时采用传统地役权,在有条件时应用保护地役权。包括西班牙、德国等大陆法系国家,以及澳大利亚和加拿大等英美法系国家,都在发展类似保护地役权形式的保护协议/契约,不断推动保护地役权这样在土地上限定不完全权利(less than fee interest)的保护方式发展[11]。在发展中国家,保护地役权在突破控制开发障碍、保证供役地权利人行使自然和文化遗产保护职责上也发挥着作用。例如,非洲野生动物基金会(African Wildlife Foundation)于2010年发布的一份题为Expanding Options for Habitat Conservation Outside Protected Areas in Kenya: the Use of Environmental Easement的报告显示,为了在保护区边界区域协调业主对土地的使用,肯尼亚采取保护地役权的契约方式限制土地所有权人的采矿、兴建建筑、捕捉野生动物和砍伐森林取材等行为。具体的控制开发措施因保护区的保护目的和保护方针而不同,利益相关者包括小区居民、政府机构、立法官员、生态旅游业者等。

随着各种类型的保护措施层出不穷,保护地役权也在全球不断发展,其中的适用条件是什么?综合其概念和美国实例,可以从两个角度来理解保护地役权的适用条件:①最优选择。在一些特殊保护需求之下,如类似Piscataway Park案例中必须依赖原住民的存在而实施保护的情况,或其他以农业景观、文化资源等为保护对象的特殊景观,人地共生系统,建筑物等,征地移民的荒野式管理不利于实现保护目标,保护地役权是在不改变土地所有权性质、维持原有人地关系情况下的一种最优决策。②权衡与妥协。除最优决策的情况以外,其他情况多为各种现实条件约束下的权衡和妥协。其中比较常见的是在资金约束下的妥协和在土地所有权人出让意愿下的妥协。前者是指征地成本过高,用保护地役权可以节约保护成本;后者是指土地所有权人不愿出售全部产权,用保护地役权的方式可以限制其部分权利。

三. 保护地役权与中国国家公园体制的融合

一 保护地役权在中国的适用性

中国的国家公园是否适用并且需要借鉴保护地役权制度?一种普遍存在的担忧是西方土地私有制背景下诞生的土地制度不适用于社会主义公有制国家。事实上,许多学者已经对中国地役权制度的构建展开了研究和讨论。曹树青[19]、张鹏[20]提出了生态地役权、环境保护地役权等相似的概念。唐孝辉[18]认为,我国自然资源保护的公法管制模式存在不够及时、强制性等弊端,可以引入具有私权属性的保护地役权制度,提升自然资源的保护成效。张鹏[20]指出,在《物权法》颁布之前,虽然中国的法律文件未提出地役权的概念,但实际上环境保护地役权合同并不鲜见。林业部门与村民集体经济组织签订的退耕还林协议,农民在与集体经济组织签订承包经营合同时承诺不猎杀危害其种植作物但受国家保护的野生动物,并因此而获得一定的补偿等都是环境保护地役权的范畴。在具体的实践领域上,唐孝辉[21]、周训芳[22]、李锴等[23]对我国草原、林地地役权的概念、意义、与中国现行法律体系的兼容性、具体的实现路径等进行了分析。笔者认为,中国的国家公园不仅适用而且需要建立保护地役权制度。

1 保护地役权缺失下的管理问题和障碍

2007年颁布的《物权法》首次将“地役权”概念纳入其中,但截至目前,保护地役权或公共地役权仍处于法律缺失状态[24]。这种缺失,除了上文提到的对自然保护的公法管制模式不能起到有效补充[18]以外,也导致实际中业已存在的地役权管理措施[20](如退耕还林协议、草原轮作休耕等政策)得不到足够的法律支持。就国家公园管理而言,最突出的挑战是复杂土地权属下的统筹管理问题。引入地役权,可以对生态和景观上连续的土地资源因为权属不一造成的破碎化进行再统筹管理。

2 中国的国家公园需要以保护地役权应对复杂的人地关系问题

中国是一个人口众多、土地权属复杂、人地矛盾突出的国家。国家公园等自然保护地范围内存在大量原住民和集体土地。人和地的约束(土地权属大多不属于政府,内部有大量原住居民)以及权和钱的难点(管理权难以统一、财政资金的匮乏)是以国家公园为主体的自然保护地所面临的突出挑战[25]。因此,人地关系的协调是在中国国情下建立和管理国家公园所必须要面临和应对的核心议题[26],也是检验国家公园体制试点成败的重要指标。

征地移民在某些敏感区块固然必要,但并不能解决国家公园所面临的所有问题。其原因主要体现在5个方面:

第一,特殊人地关系需要视人为生态系统的一部分。中国不仅人口众多,还具有悠久的历史文化背景。在很多地区,尤其是南方人多地少、集体林分布较多的区域(如钱江源和武夷山国家公园体制试点),已经形成了较为稳定的人地复合生态系统,在某些地区强行割裂人地关系并非有效保护的应有之义。

第二,有限财政资金的约束。既然存在管理权和管理资金的难点,政府的财政资金自然也无法承担大面积、高数额的搬迁费用。

第三,国家公园体制建设的目标。“实现人与自然和谐共生”是我国建立国家公园体制的主要目标之一,国家公园强调生态保护第一,但在推动全民公益性的同时,国家公园内的社区作为与其关系最为密切的社会群体,其生存和发展的基本权益不能因保护而受损。

第四,多重挑战下对灵活高效制度的诉求。“统一规范高效”是我国国家公园体制建设的总体要求,但在上述现实约束和管理难点下,唯有探索灵活的统一措施才能满足这一要求。而保护地役权正是在不改变土地所有权的情况下实现统一管理的有效举措。

第五,现行生态补偿机制的缺陷。长期以来,生态补偿作为平衡生态保护和社区发展关系、促进人地和谐的重要措施,在各种形式的保护工作中被广泛应用。但现行的补偿机制通常实施区域性的补偿标准和补偿形式,单一的模式难以就部分地区的特定保护目标,采取有针对性的补偿和解决方案,也缺少法律上的强有力支持。

对于以上5个方面的问题,保护地役权制度可以提供一种新的视角,是实现土地管理方式的一个制度化途径。在实践中,保护地役权的非占有性使得土地所有权不变,并且必须有针对性地为了达成保护目标而限制具体的活动,尽量避免干扰其他利用活动。因此,保护地役权可以帮助确定具体的公共利益保护需求,明确供役地权利人可以继续享有的权利,建立精细化的补偿机制并测度补偿标准。

3 保护地役权如何在中国适用

绝大部分对保护地役权在中国适用性的担忧都集中在土地的所有权制度上。事实上,尽管美国强调对土地所有权人的限制,要求役权必须永久附着于土地所有权人所对应的地块上,但其本质是限制部分使用权,实施保护地役权的根本目的也是要对土地的使用方式加以限制。从这个角度来看,并非只有私有制国家才可以采取这种制度,只要对美国保护地役权制度进行适当的修正和调整,同样可以应用于中国,解决中国国家公园建设的相关问题:①在土地公有制的背景下,将保护地役权的行为限制对象从土地所有权人适当向土地承包人(使用权人)转移,供役地人可以为集体土地所有人,也可以是承包土地的具体农户,以此作为保护地役权和中国国情融合的前提;②取消永久性规定,结合生态学的动态观点和环境的不确定性,建立动态地役权机制,并确保保护地役权的合同期限短于土地承包期,通过更新和延续合同反映生态环境和保护需求的变化,对土地实际使用权人实施有效管理;③借鉴《物权法》里普通地役权的登记生效方法。当前《物权法》对地役权的取得采取登记对抗主义,但有学者提出为了保证公共利益的有效实现,建议采用登记生效主义[23];同时,因为合同废除存在成本外溢问题,即由公共利益的受益者承担而不是由需役地权利人(如政府)承担,《物权法》中通过解除合同对地役权人滥用权利与不支付使用费违约行为的惩罚,可以改为由供役地权利人通过民事诉讼主张物权损害赔偿或违约损害赔偿;④在制定严格的评估和执行标准的同时,实施灵活的管理制度,避免纷繁复杂的管理流程,增强保护地役权的可操作性和可推广性;⑤以政府管理为主、公益组织为辅,实现宏观和微观的有效管理;⑥除减税以外,多样化地使役权出让人从中获利。

为此,中国的国家公园建设不仅适用而且需要以保护地役权的方式来实现统一管理、破解复杂人地关系下的保护与发展问题[27]。就中国背景下的保护地役权概念来说,相关学者提出可以将其定义为我国《物权法》所借鉴的大陆法系对地役权的界定,与英美法系中减弱需役地实体性相结合的一种独立地役权,并需更多地考虑如何使供役地权利人在合理利用土地获得经济利益同时,达到需役地所期待的生态效益[24]。

二 中国国家公园保护地役权的实践初探

在我国11个国家公园体制试点中,依据国家发展和改革委员会及浙江省发展和改革委员会于2016年对《钱江源国家公园体制试点区试点实施方案》批复意见①,钱江源国家公园体制试点(以下称“试点区”)的试点任务包括整合碎片化区域和实现统一管理。为此,试点区已经率先探索开展了保护地役权的改革。在这一改革中,供役地人为试点区范围内各村村民委员会(承包小组、有关村民),需役地人为钱江源国家公园管理委员会。改革对象主要涉及集体林地、农地和宅基地,其中集体林地的地役权改革先行启动,以现金方式作为激励,目前在村民自愿基础上的林地总体签约率已达95%以上,下一步将开展农田、宅基地等领域的地役权改革。

① 国家发展和改革委员会对《钱江源国家公园体制试点区试点实施方案》批复指出:要“整合碎片化区域、实现统一管理,鼓励社会参与、实现运行管理创新模式”。浙江省发展和改革委员会对《钱江源国家公园体制试点区试点实施方案》批复意见为:“将地役权作为生态补偿形式的一种探索。”

试点区位于浙江省衢州市开化县西北部。根据《钱江源国家公园体制试点区总体规划(2016—2025)》等相关材料显示,试点区总面积约252km2,共辖4个乡镇和21个行政村,人口密度较高,总人口数为9744。试点区内集体土地占比约80.7%,是自然资源统一管理面临的最大障碍。实施地役权改革的根本目的是在不改变土地权属、保留原住民基本发展权、充分尊重既有人地关系的情况下,将集体土地管理权和经营权统一收归国家公园管理委员会。收归之后,村委会依然享有土地所有权,原住民依然可以在允许范围内对土地采取传统利用方式,但其经营行为将通过特许经营等方式进行统一布局,以实现统一管理的目标。

以上举措在我国保护地役权制度的探索过程中具有开创性的意义,为南方人口稠密、土地权属复杂、经济高速发展地区的集体土地统一管理提供了赎买和租赁以外的新思路,但其中依然存在不足。目前这一改革虽然对集体土地实现了统一管理,但在细化保护需求和管控对策上缺乏针对性的措施,相对于传统生态补偿而言,其在微观层面平衡保护与发展关系的优越性尚未得到有效体现。

三 以保护地役权完善中国国家公园统一管理的建议

国家公园是人地和谐的复合生态系统,各相关方是与该系统有直接或间接关联的利益共同体。中国人口密集、土地权属复杂,对国家公园这一自然保护地的主体类型而言,与其他国家相比,在处理保护与发展问题、推进统一管理上依然面临突出的挑战,而其中生态补偿制度长期以来被作为实现统一管理的重要措施。基于上文对保护地役权和生态补偿之间的简要辨析,以及对保护地役权概念、特征和适用范围等方面的分析,本文认为,为保障原住民的生存权利和基本福祉,实施保护战略的本质是在对相关方权利分割的前提下,一方履行保护义务,一方提供相应补偿,这不仅是现行生态补偿制度的理论依据,更是保护地役权的充分体现。因此,为了完善国家公园的生态补偿制度,笔者建议从理论支撑、制度体系、法律保障等方面吸纳保护地役权理念,构建多元化的生态补偿机制,破解统一管理的难题。

第一,拓宽生态补偿的理论外延,构建宏观和微观相结合的理论体系。如本文开篇所述,中国现行的生态补偿机制主要是区域性的补偿标准和形式。若将这类补偿方式视为宏观层面的机制,则目前尚缺微观层面有针对性地应对局部地区和局部人群特定保护需求的补偿机制。建议相关研究机构从细化保护需求的角度开展中国保护地役权制度的相关研究,深入探索其与现行生态补偿制度的协调机制,构建宏观和微观相结合的中国国家公园生态补偿制度理论框架。

在构建这一理论体系过程中,需要特别认识到,保护地役权一方面是对当地人土地利用和人地关系的历史沿革、现实利益和未来发展的诉求的尊重和考量,另一方面更是国家公园保护目标的高效实现过程,是将国家公园内的土地利用从严格保护到控制开发等不同管理目标的角度[28]予以科学决策。因此,中国国家公园地役权制度的建立,首先需要明确其范围内居民的土地和资源可以以何种方式达到何种程度的利用,即要建立行为管控的具体正负面清单,以此作为地役权设计的基本依据。

第二,推进配套体制机制建设,重点关注补偿和激励机制。构建配套的体制和机制是落实理论体系的重要举措。除管理机构、政策规章等管理体制以外,借鉴保护地役权的思想,可以在补偿和激励机制上有所突破。一方面,要将保护地役权这种解决具体保护问题、满足细化保护需求的方式作为建立健全国家公园生态保护补偿制度的一种有效手段,为其提供相应的政策支撑;另一方面,也要借鉴保护地役权的跟踪监督机制,为宏观和微观层面的生态补偿制定成效评估标准,建立正负反馈机制,提高补偿的有效性。

第三,将保护地役权纳入现行法律体系,夯实法理基础。中国目前的法律体系缺乏对保护地役权的法理支撑,无论是《物权法》还是《中华人民共和国土地管理法》,都没有给保护地役权的本土化留出接口,将会成为后期建立和推行相关制度的障碍。笔者建议应以推动国家公园立法为契机,将保护地役权的概念纳入法律体系之中,明确其与现行物权法中地役权的关系,确立政府、NGO等公共机构作为需役地人的法定权益义务,保护地役权契约的基本要素和实施流程、评估要求和违约责任等,为制度的建立和推行提供法理依据。

四. 结语

综上所述,要实现《总体方案》中提出的国家公园内“人与自然和谐共生”的目标,在实施生态保护第一的同时,也需要充分兼顾原住民的生存权利和基本福祉。在现行的生态补偿制度基础上,探索保护地役权的新机制,可以与现行制度形成宏观与微观相结合、面上保护目标和细化保护需求相统筹的互为补充和完善的格局,从而更加有效地推进国家公园统一管理目标的实现。

-

表 1 传统地役权与保护地役权的差异

差异表现 传统地役权 保护地役权 目的与用途 以提高需役地人、需役地的利益为目的[6],强调不动产经济效益优化的“便宜”[7] 为保护土地和各类自然或文化资源,或不特定的公共利益而设立,不以经济上获利为目的,强调精神满足的“便宜”[7] 役权双方主体 役权双方是毗邻土地的所有人 无土地毗邻的要求,多数情况下不需要需役地,需役地人可以是非土地实体的权利人。通常政府和公益机构是权利持有者,实际受益人是公众 役权双方的权利义务 供役地权利人可以被赋予权利或义务 较为多见的是供役地权利人被赋予负面的行为限制[8],但并非纯粹限制所有利用,而是为了达成保护目标有针对性地限制具体活动,充分体现地役权的非占有性,需役地权利人拥有限制土地开发的权利和为供役地权利人提供补偿等义务[7] 表 2 保护地役权和土地赎买、生态系统有偿服务、土地租赁之间的概念辨析

主要方面 保护地役权 土地赎买 生态系统有偿服务 土地租赁 权利本质 本质是权利束的分割,属于物权的范畴。设立地役权后,土地所有权不发生改变,除了部分权利受限制以外,原土地所有人继续拥有产权束中的其他所有权利[11] 土地所有权发生变更,是产权束的整体转让 是一种市场交易行为,合同制运作,与宏观的法律体系具有更好的兼容性。理论上讲,生态系统有偿服务可以在任何法律体系下实施[12] 是以借贷为基础的土地使用权的转让,属于债权的范畴 权利的从属性 地役权从属于土地,不得与土地产权人分离而单独转让[9],因而稳定性较好 整体转让的产权束从属于人 是基于生态系统服务的价值向服务提供者支付的费用,不从属于土地。相关权利仅在合同期内有效 土地使用权从属于人,可转让。相关权利仅在合同期内有效 管理成本 前期的资金利用效率较高,主要表现在3个方面:①只需核算因限制部分权利而造成的土地价值差,保护的直接投入较少;②受相关法律的保障,保护地役权交易的成本较低[12];③保护工作者无需为维持土地正常功能而投入地役权以外的其他成本。后期需要依托有效的监督机制确保土地所有人按照合同约定履行相关义务,因而监督管理的时间成本和执行成本相对较高 前期需按土地产权束的整体价值支付费用,支付成本较高;后期由于产权束实现了完全转移,监管成本较低 前期以提供的服务价值为基础,并由服务交易双方协商确定价格;后期需监督并评估服务提供的成效,监管成本较高 前期双方协商确定租赁价格;后期租赁方享有土地使用权,监管成本相对较低 人地关系 在很多情况下,原住民行使其土地所有权的过程,也是维持土地正常功能、与保护工作相辅相成的过程 土地所有人发生改变,人地关系彻底改变 人地关系不变,并朝生态系统服务优化的方向发展 土地使用权人和利用方式发生变化,人地关系改变 与保护目标的关系 保护对象和补偿对象的识别比较细化,具有明确的目标区段和保护需求,限制措施和补偿标准也极为明确 脱离人的因素,适用于极其重要的、抗扰动性差的资源的保护工作 保护对象和生态系统服务需求较为明确,所支付的费用指向明确的、特定的服务类型 对资源的保护和管理职责完全转移给租赁人,租赁者需通盘布局土地利用方式以契合保护需求和保护目标 执行主体 保护地役权通常只能为政府或公益性的机构所掌握,公益性较为突出 政府和合法的私人团体均可赎买土地 是一种市场行为,生态系统服务的买卖双方相对灵活 政府和合法的私人团体均可租赁土地 -

[1] 孙新章, 谢高地, 张其仔, 等.中国生态补偿的实践及其政策取向[J].资源科学, 2006, 28(4):25-30. doi: 10.3321/j.issn:1007-7588.2006.04.010 [2] 汪劲.中国生态补偿制度建设历程及展望[J].环境保护, 2014, 42(5): 17-22. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/hjbh201405004 [3] GRAY K, GRAY S F.Elements of land law[M]. Oxford: Oxford University Press, 2009.

[4] 于宏伟, 李军辉.论地役权若干法律问题[J].法学杂志, 2007, 28(2):151-153. doi: 10.3969/j.issn.1001-618X.2007.02.035 [5] DIEHL J, BARRETT T S. The conservation easement handbook: managing land conservation and historic preservation easement programs[M]. Washington D.C.:Land Trust Alliance, 1988.

[6] PARTIGAN J C.New York's conservation easement statute: the property interest and its real property and federal income tax consequences[J]. Albany Law Review, 1985, 49: 435.

[7] 耿卓.我国地役权现代发展的体系解读[J].中国法学, 2013(3):85-97. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgfx201303008 [8] GÜNEŞY. Conservation easement and common law easement as a nature conservation tool within the context of property rights and the economic trade off[J]. Annales de la Faculté de Droitd'Istanbul, 2007, 56:279-294.

[9] 杨晓东.地役权特点及其与相邻关系辨析[J].经济研究导刊, 2008(10) :123-124. doi: 10.3969/j.issn.1673-291X.2008.10.048 [10] 李文华, 刘某承.关于中国生态补偿机制建设的几点思考[J].资源科学, 2010, 32(5):791-796. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zykx201005001 [11] JACOBS H M. Conservation easements in the U.S. and abroad: reflections and views toward the future[R]. Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy, 2014.

[12] KORNGOLD G. Globalizing conservation easements: private law approaches for international environmental protection[J]. Social Science Electronic Publishing, 2010, 28:585-638.

[13] JONES J, WOMBACHER W, SHERROD L, et al. Common questions on conservation easements[R].Fort Collins: Center for Collaborative Conservation, Colorado State University, 2009.

[14] GATTUSO D J. Conservation easements: the good, the bad and the ugly[M]. Washington D.C.: National Center for Public Policy Research, 2008: 569.

[15] 吴卫星, 于乐平.美国环境保护地役权制度探析[J].河海大学学报(哲学社会科学版), 2015, 17(3):85. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/hhdxxb-zxsh201503016 [16] CHEEVER F, MCLAUGHLIN N A. An introduction to conservation easements in the United States: a simple concept and a complicated mosaic of law[J]. Journal of Law, Property, and Society, 2015, 1:115-116.

[17] Uniform Law Commission. Uniform conservation easement act[EB/OL].(2018-10-24)[2019-01-10]. https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=95e58042-e8d2-2051-1868-617b5d89a7f9&forceDialog=0.

[18] 唐孝辉.我国自然资源保护地役权制度构建[D].长春: 吉林大学, 2014. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10183-1014292577.htm [19] 曹树青.生态地役权探究[J].环境科学与管理, 2006, 31(9):44-48. doi: 10.3969/j.issn.1673-1212.2006.09.014 [20] 张鹏.我国环境保护地役权制度之构建研究[D].长沙: 中南林业科技大学, 2011. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10538-1012258008.htm [21] 唐孝辉.草原地役权之存在合理性分析[J].理论月刊, 2012(2): 110-113. doi: 10.3969/j.issn.1004-0544.2012.02.028 [22] 周训芳.论林地地役权[J].江苏行政学院学报, 2008(2): 107-111. doi: 10.3969/j.issn.1009-8860.2008.02.017 [23] 李锴, 徐凌.论我国林地地役权制度的完善[J].江西社会科学, 2011, 31(8):178-182. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/jxshkx201108030 [24] 张红霄, 杨萍.公共地役权在森林生态公益与私益均衡中的应用与规范[J].农村经济, 2012(1):60-64. doi: 10.3969/j.issn.1007-5275.2012.01.034 [25] 苏杨.从人地关系视角破解统一管理难题, 深化国家公园体制试点[J].中国发展观察, 2018(15):44-46, 51. doi: 10.3969/j.issn.1673-033X.2018.15.013 [26] 方言, 吴静.中国国家公园的土地权属与人地关系研究[J].旅游科学, 2017, 31(3): 14-23. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/lvykx201703002 [27] 何思源, 苏杨, 罗慧男, 等.基于细化保护需求的保护地空间管制技术研究——以中国国家公园体制建设为目标[J].环境保护, 2017, 45(Z1):50-57. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=hjbh201702012 [28] HE S Y, SU Y, WANG L, et al. Taking an ecosystem services approach for a new national park system in China[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2018, 137: 136-144. doi: 10.1016/j.resconrec.2018.04.030

-

期刊类型引用(27)

1. 罗姮,叶艳妹,吴亚军. 农户的保护地役权政策偏好研究——基于选择实验法的分析. 农业技术经济. 2025(03): 51-64 .  百度学术

百度学术

2. 魏钰,程多威,王毅. 国家公园科学决策与咨询机制建设的问题与路径——基于治理的视角. 中国科学院院刊. 2024(02): 230-240 .  百度学术

百度学术

3. 王天蔚. 保护地役权制度的引入——以我国自然保护地建设为背景. 世界林业研究. 2024(02): 131-137 .  百度学术

百度学术

4. 周诗雅. 保护地役权制度的本土化构建——以国家公园内集体土地权利限制方式为视角. 黑龙江生态工程职业学院学报. 2024(03): 79-84+102 .  百度学术

百度学术

5. 平师晟. 高质量发展下国家公园土地流转困境与破解路径. 湖北经济学院学报(人文社会科学版). 2024(09): 85-89 .  百度学术

百度学术

6. 欧阳鑫,赵祺彬,欧阳勋,赵国君,宋小友. 保护地役权改革中国家公园生态产品价值实现路径研究——以钱江源国家公园为例. 上海国土资源. 2024(04): 121-127 .  百度学术

百度学术

7. 张宁,余露. 美国保护地役权实践经验及启示. 世界农业. 2023(01): 57-65 .  百度学术

百度学术

8. 谭喆. 环境法典编纂背景下环境保护地役权的本土化构建. 安阳工学院学报. 2023(01): 56-60 .  百度学术

百度学术

9. 罗姮,李林林,叶艳妹. 国内保护地役权研究评述:内涵阐释、作用机理与实践初探. 中国土地科学. 2023(01): 124-132 .  百度学术

百度学术

10. 李锋,史本林. 原住居民对国家公园建设的支持意向——以海南热带雨林国家公园为例. 自然资源学报. 2023(06): 1602-1617 .  百度学术

百度学术

11. 王鹏,杨文娟,李乐,高志强,何友均. 钱江源国家公园体制试点区日间声景观的质量评价及其空间格局特征. 生态学报. 2023(13): 5383-5394 .  百度学术

百度学术

12. 胡锋. 国家公园保护地役权制度的国际经验启示. 唐山学院学报. 2023(05): 102-108 .  百度学术

百度学术

13. 邹土春,宋小友,姜舒君,徐琦,武克壮,徐谊明,唐小平,王澍. 国家公园保护地役权管理和评估技术体系构建研究. 林业资源管理. 2023(04): 18-26 .  百度学术

百度学术

14. 邓毅,邢成玥,黄金玲. 国家公园中地役权保护模式及支撑体系研究. 广东园林. 2022(01): 2-6 .  百度学术

百度学术

15. 杨梦鸽,杨虹,王丹婷,沈月琴. 地役权改革对农户收入的影响及作用机制研究——以浙江省钱江源国家公园为例. 云南农业大学学报(社会科学). 2022(04): 136-147 .  百度学术

百度学术

16. 王宇飞. 美国保护地役权的经验和借鉴. 中国国土资源经济. 2022(10): 52-59 .  百度学术

百度学术

17. 潘佳. 管制性征收还是保护地役权:国家公园立法的制度选择. 行政法学研究. 2021(02): 76-84 .  百度学术

百度学术

18. 彭奎. 我国国家公园人类活动特征、管理问题与调整策略. 生物多样性. 2021(03): 278-282 .  百度学术

百度学术

19. 何思源,魏钰,苏杨,闵庆文. 基于扎根理论的社区参与国家公园建设与管理的机制研究. 生态学报. 2021(08): 3021-3032 .  百度学术

百度学术

20. 马识途. 国家公园体制改革背景下保护地役权的立法选择. 湖北科技学院学报. 2021(03): 62-67 .  百度学术

百度学术

21. 汪芳. 国家公园保护地役权的道德风险研究. 长江师范学院学报. 2021(03): 45-53 .  百度学术

百度学术

22. 张引,杨锐. 中国国家公园社区共管机制构建框架研究. 中国园林. 2021(11): 98-103 .  百度学术

百度学术

23. 徐慧芳,李娜,黄国勤. 建立山水林田湖草一体化国家公园的机遇分析. 绿色科技. 2020(06): 1-4+22 .  百度学术

百度学术

24. 张晏. 国家公园内保护地役权的设立和实现——美国保护地役权制度的经验和借鉴. 湖南师范大学社会科学学报. 2020(03): 18-25 .  百度学术

百度学术

25. 王婷宇,李一丁. 功能分区视域下国家公园集体土地管制的优化. 中南林业科技大学学报(社会科学版). 2020(04): 111-118 .  百度学术

百度学术

26. 钟乐,赵智聪,杨锐. 自然保护地自然资源资产产权制度现状辨析. 中国园林. 2019(08): 34-38 .  百度学术

百度学术

27. 柴海燕,王璐,任秋颖. 国家公园型保护地管理研究述评——基于科学计量及知识图谱分析. 生态经济. 2019(12): 96-101+146 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(28)

下载:

下载: