Sino-US Forestry Exchange and Interaction in the First Half of the 20th Century

-

摘要: 基于对一批英文资料的挖掘和整理,对20世纪上半叶中美两国在林学领域,从政府、社会到学者层面,从教育、科学研究到救灾防灾,从林学人才、技术、思想、林业行政组织到造林、防止土壤侵蚀与河流洪水控制等方面开展的交流与互动进行了详细的梳理。研究认为,中美两国在林学领域的交流是双向的,美国以中国毁林为教训的做法被中国学者作为警示国内政府和社会并呼吁重视林业、发展林学以救灾防灾的宣传工具,这是在近代中西方交流过程中林学不同于其他学科的方面。Abstract: Based on the excavation and sorting of a batch of English materials, this paper combines forestry exchange between Sino-USA in the first half of the 20th century, from aspects of government, society to scholars, from education and scientific research to disaster relief and disaster prevention, from forestry talents, technology, ideology, and forestry administrative organizations to afforestation, prevention of soil erosion, and river flood control. The study believes that because China’s modern forestry is introduced from the West, the exchanges between the two sides are asymmetric. China is more to learn from the United States, and the United States has used Chinese lesson as a guide to the domestic government and society. In turn it appealed to the emphasis on forestry and the development of forestry science to provide disaster relief and disaster prevention propaganda tools for China. This is a feature of forestry science that differs from other disciplines in the process of modern Sino-West exchanges.

-

Keywords:

- the first half of the 20th century /

- Sino-US /

- forestry /

- exchanges

-

1868年,在中国山东省传教近40年的美国北长老会教士倪维斯(John L. Nevius, 1829—1893年)曾说,“在向西方国家介绍中国时,没有比对存在显著相似性的中美两国进行对比更好的办法了。中国在东半球的位置就正如美国在西半球的位置。不论长度还是轮廓,前者在太平洋的海岸线正如后者在大西洋的海岸线。同样的纬度位置,拥有同样的气候类型和物产。一条和密西西比河一样大的河流,将帝国一分为二,常被称作‘江北’和‘江南’”[1]。无独有偶,曾担任美国驻华公使,后又成为中国首任全权使节,奉命代表大清出使各国的美国政治家、外交家蒲安臣(A. Burlingame, 1820—1870年)同年8月21日(星期五)晚在波士顿参加美方为欢迎他率领的大清使团而举办的宴会时,发表演讲:“当你说中国的自然状况和美国相似时,那是真的。中国位于太平洋沿岸,而美国位于大西洋沿岸。如你们所讲,有同样的地区,有同样的等温线,有同样的河流系统和山,或者一个相似的山系。扬子江有和密西西比河一样的水量,蒙古高原的位置对应北美西北大草原……很确定的是我们有很多要从他们那里学习,而他们也有很多从我们这里学习。我们从他们那里学习敬老,学习节制,学习礼貌,学习学术的习惯,学习如何养鱼,学习很多有关农业的,学习很多热、冷、光照、背阴对植物的影响,学习很多如何灌溉,如何给土地施肥的知识。如果一些有观察力的人,一些科学人物,可以去中国,如果他能将他发现的事实记录下来,那么真的将是一项有益的工作。中国人可能不能给他为什么他们做这件事或为什么做那件事的理由,但是他会发现,经过长期的经历,他们最终确定正确的方法。我不了解对科学任务来说,这样一块广袤、未收获的土地意味着什么。我委托最伟大的博物学家,阿格西教授(Jean Louis Rodolphe Agassiz, 1807—1873年),在来年对这个国家做一次考察。但是我会接受你们的建议。我说过我们从他们那里有很多要学习。”[2]

正是基于19世纪中期以来对中美地理环境相似性及中国农耕文明悠久历史的上述认识,20世纪上半叶中美两国在农林等领域开展了密切的交流和互动。有关农业方面的合作,学界已有相当成熟的研究[3-7];而在林学方面的交流,尚有很多内容值得做进一步的探讨。笔者认为,交流并不应只限于学习对方的优点和仿效成功经验,也包括吸取对方的教训和避免失误,这一点在近代中美林学交流中尤为突出。美国以中国毁林为教训的做法反过来又被中国学者宣传,鼓动社会各界参与造林,而这一动向再次受到美国关注,从而形成林学知识流动的环形路径。这是以往研究中被忽视的内容。另外,与已有研究注重梳理史实以及实践方面的交流不同,本文在详述相关交流活动的同时,兼顾其背景的分析,并将林学思想方面的互动置于与林学实践同等重要的地位。

一. 美国农业部从中国引进树种

与西欧各国很早就相继实施森林保护和造林政策不同,美国直到19世纪末期才逐渐意识到森林的重要性[8],将保护森林和造林提上议事日程;同时美国农业迅速发展,急需各种作物品种。但是由于美洲大陆是最后一块被发现的大陆,其农业历史太短,无论造林还是种植农作物都需要从旧大陆古老文明地区引进各种植物,并吸收和借鉴大量经验才能满足自身发展的需要。美国农业部自1862年成立后,逐渐将从全世界各个地区引进适合本土生长的植物作为重要任务之一。尤其从1897年3月6日苏格兰人威尔逊(JamesWilson, 1836—1920年)成为农业部秘书,一直到1913年3月5日离任的这16年中,农业部不断扩展、改革其下属机构和职能范围。其中负责引进作物和种子的部门从最初仅仅作为农业部植物股(Division of Botany)下辖的一个不起眼的科(Section of Seed and Plant Industry),逐渐成为农业部作物工业局(Bureau of Plant Industry)下属的外国作物和种子采集处(Office of Foreign Seed and Plant Introduction)这样一个专门的机构[9]。1898年费尔柴德(D. G. Fairchild, 1869—1954年)成为新成立的农业部种子作物引进科(Section of Seed and Plant Introduction)负责人[10]。由于他本人亦是富有激情的植物采集者,因此在他主管工作期间,作物引进工作成绩斐然。

面对引进各国作物和树种的艰巨任务,无论造林还是作物种植,都需要适合土壤和气候条件的品种,显然海洋性气候条件下以牧业为主的西欧对美国的借鉴意义不大。而拥有丰富植物种质资源,尤其各种栽培果树、造林树种、风景树不计其数,气候上又与美国极其接近的中国理所当然地成为美国农业部作物工业局完成该项任务的重要目标国之一。引进科通过大量雇佣美国和欧洲的植物采集者,并和农业部其他部门、阿诺德树木园、纽约植物园、美国地质调查局、美国地理学会、芝加哥植物引种花园及欧洲植物采集机构等合作,借助在华工作的大量美国外交官、新教传教士、在有教会背景的大学等机构工作的人员,利用一切可以利用的渠道搜集种子,并建立起一套从寻找、采集、制作标本、打包到运送的成熟完善的体系。在外国作物和种子采集处定期发行的刊物上,对采集的每一种子都有编号,对采集人及其所属机构、采集地点、负责运输者、种子或标本形态、收到日期等相关信息都有描述,对其中一些的中文名称发音也有标注。

据笔者不完全统计,仅从1898到1910年,先后参与该项工作的就有长期在俄罗斯西伯利亚、中亚、中国新疆地区采集植物种子的美国南达科塔农学院教授N. E. Hansen,他于1898年寄回他在伊犁地区采到的葡萄、苹果、梨、沙枣、枣的种子;1899年,在湖北农学院工作的G. D. Brill教授从武昌寄回梨的种子;1900年,G. D. Brill和J. W. Gilmore从武昌寄回包括泡桐在内的大量植物种子;银杏在19世纪20年代左右由中国或者日本传入美国;在华南的Messrs. Lathrop与引进科负责人费尔柴德于1902年从香港寄回栎树、李子,从广州寄回桃、桑树、杨树、红梅、柿子、番石榴、牛奶树、叶榕、酸橙等;香港植物林业部主管S. T. Dunn1904年寄回栎树;蒲鲁士(W. N. Brewster,1862—1916年)从福建寄回荔枝、龙眼;1904年来自云南的杨桃通过驻汉口领事魏礼格(L.S. Wilcox)和威尔逊寄回;1903年C. L. Marlatt通过B. T. Galloway转呈乌桕;1905年魏礼格寄回油桐;1905年上海中国圣教书会(Chinese Tract Society)的范约翰(J. M. W. Farnham)寄回梨、桃;1905年福州圣教医馆(Medical Missionary Hospital)的John M. Swan寄回荔枝;1906年在湖南的S. A. McCalla通过H. A. Morgan寄回湘潭的酸橙;1905年白秀生(Hugh W. White)寄回牯岭的杨桃;在汉口的F. J. Brown寄回宜昌的杨桃;在上海的魏师德(W. A. Estes)寄回上海的柚子;1907年驻汉口领事马墩(William Martin)通过费尔柴德寄回油桐;1908年范约翰寄回山东的山楂、上海的桃子、广东的甜橙;海南的L. E. M. Kelly夫人通过香港寄回海南的荔枝、无花果;1909年G. W. Groff寄回广东的桃子;在泰安府的Henry S. Cousins通过驻青州副领事Ernest Vollmer寄回黄连木;美国驻厦门领事安立得(Julean H. Arnold, 1875—1946年)寄回来自厦门的柚子;金乐德(Alexander Kennedy)应梅耶要求寄回杨梅;在杭州的裘德生(J. H. Judson)寄回在浙江采得的红枣;阿诺德树木园主管萨金特(C. S. Sargent,1841—1927年)购买的来自湖北西部的樱桃于1909年11月寄回;翁丕显(T. D. Holmes)交付油桐;美国驻华公使柔克义(W. W. Rockhill)在离开北京前往圣彼得堡前建议驻福州领事葛尔锡(S. L. Gracey),最终由副领事Nightingale采得茶种;在印度西姆拉的E. Cotes呈送从新疆获得的杏、桃;1910年,范约翰呈交温柏树种;奉天(今沈阳)农工商部农学家Edward C. Parker寄回采集的中国东北本地产梨、樱桃、山楂子、杏、桃种子;驻天津领事Hamilton Butler寄回天津山桃,后F. Bade又通过他寄回来自天津的木槿和来自明十三陵的槲树;医师柯德义(Samuel Cochran,1871—1952年)寄回在安徽怀远获得的石榴、柿子;A. O. Loosely通过俄克拉荷马农场经营调查处的科学顾问B. Youngblood寄回浙江天台的枇杷和柿子、猕猴桃、杨梅种子;A. J. Perkins寄回桔样的果实种子;Tsao上尉通过容闳(Yung Kwai)递送天津的山桃种子;George Campbell寄回柑橘切片;香港植物学与林业部主管W. J. Tutcher购买了香港栎树种子;驻杭州副领事鲍祜博(Hubert G. Baugh)采得木油桐;夏时雨(H. J. Openshaw)寄回在雅州(今雅安)的楠木;武昌农学院院长Whong通过文华学院小理查兹(Howard Richards, Jr.)寄回武昌的栲树、番樟、柚子种子[11-15]。这种情况一直持续到1949年。

可以看出,为了充实美国的作物和树种,农业部动用了一切能借重的人力资源。当然,在树种采集方面做出重要贡献的还有芝加哥植物引进园的梅耶、阿诺德树木园的威尔逊(E. H. Wilson, 1876—1930年)、洛克(Joseph Rock)、金陵大学教习裴义理和芮思娄等[16-28]。其中,梅耶受美国农业部作物工业局的派遣,5次来华收集作物种子和标本,先后收集到种子或者种苗的果树有板栗、柿子、葡萄、杏、山桃、盆栽柠檬、桃、枣、梨、山楂、野梨、黄李、矮李、枇杷、猕猴桃等,收集到种苗的观赏树木有黄刺玫、黄连木、白皮松、圆柏、旱柳、杨树、花楸、榆树、栎、云杉、竹、龙爪柳、小叶白杨、榉、桧、橡、沙漠杨、榅桲、白花泡桐、白杨、银杏等[29-32]。为了纪念他的功绩,美国专门设立了梅耶纪念奖章,颁发给那些为农业部采集植物做出卓越贡献的人士[33-34]。在树种采集方面最有特点的要属当时在金陵大学任教的裴义理(Joseph Bailie, 1860—1935年)。他在江苏开展造林工作时,曾请美国农业部通过美国驻南京领事发给他红白松种子[35-36],这是将美国树种引入到中国。同时,他建议穷人可以收集树种给他,然后获得报酬。这些种子既可以在他的造林工程中使用,也可以在市场上出售,用这种方法代替从外国购买树种。他这样做出于6个方面的考虑,一是付给收集树种者的钱可以救济穷人;二是这样可以产生一个新的产业;三是可以登记收集树种的穷人,这样他们会意识到自己保护树木的必要,而不是像过去那样破坏树木,从而将树木的敌人变为朋友和合作工人;四是本土树种更易成活;五是进口外国树种价格昂贵;六是需要造林的区域广大,而树种不足,需要保护能够利用的所有种子。他的举措也得到了周边省份的效仿[37-38]。在上述人员从中国采集的树种中,枣树、竹子、黄连木分别是果树、风景树和造林树种的代表,前两种的文化价值特别吸引美国学者[39-40]。而黄连木于1909年在南加州莱特尔克里克(Lytle Creek)苗圃站种植,并计划大面积种植用于造林[41]。1935年,美国结束为期两年的大平原地区抗旱牧草和植物研究,农业部开始了来自亚洲的相关品种的试验工作。同年9月21日,由Nicholas. Roerich教授率领的华北植物考察队结束他们的工作。自1934年春,农业部就委派3组植物采集人员在亚洲收集可能保护大平原免遭干旱和侵蚀的植物品种,其中两组人员在中国境内开展工作。H. G. MacMillan、J. C. Stephens在中国东北地区采集到98种;Roerich考察队在大兴安岭、内蒙古地区采集到20种。这些种子在美国西部各苗圃和温室进行种植[42]。

二. 林学教育交流

通过基督教、慈善工作和教育对中国施加影响,是近代以来美国在和中国交往时所采取的不同于欧洲诸强的策略,这在农林领域表现得同样突出。其中既包括早期美国通过在华建立的众多教会学校培养中国学生,也包括中国官派学生前往美国林学院以及当时作为美国殖民地并且完全按照美国模式建立的菲律宾林学院接受农林教育。南京金陵大学和武昌文华大学(前身为文华书院Boone College)就是前者的代表,而耶鲁林学院等则是最具吸引力的美国林学院。

一 金陵大学林科的创建过程及其林学活动

金陵大学是基督教新教各差会联合在华创办的高等教育机构。1910年由南京宏育书院(1906年由美国基督会创办的南京基督书院与美国长老会创办的南京益智书院合并组成)和南京汇文书院(美国美以美会1888年创设)合并组成[43]。

1910年,时任两江总督端方在南京举办了中国历史上首次官方名义的国际性博览会—南洋劝业会。参观人群中有时任美属菲律宾森林局局长的美国人埃亨(Major George A. Ahern)[44],他甚至先于美国资源保护的先驱吉福德·平肖(Gifford Pinchot, 1865—1946年)在西方宣传资源保护主义。他那时在中国游历,目睹山林荒芜,认为因缺乏森林而导致的恶劣影响,再没有比中国更严重的国家了,进而竭力在中国提倡林业。他认为当时英日等国纷纷占得在中国的利益,如果美国能通过林业拓展自己在华影响,就不会居于列强之后,况且这对中国也是有益的。如果中国能够广泛造林,不但人民的生计问题会得到解决,而且工商业也会得到发展,最终外国商业也能获益。他认为造林运动必须由中国人自己开展。基于这个想法,他邀请了美国驻华大使嘉乐恒(W. J. Calhonn, 1848—1916年)以及中国学者数人在北京开会,并得到与会者的赞成。此后他返回菲律宾,萌生了送中国学生到菲律宾学习林业的想法。中国青年受到美国教育,就可以增强美国在东亚的影响力。他又致函美国驻上海领事维礼德(Amos P. Wilder, 1862—1936年),要求与美国在中国所办学校取得联系,送一些学生到菲律宾洛斯巴诺斯林学院学习,继而又得到了位于上海的赈灾委员会和位于马尼拉的中国商会的支持,共同资助赴菲留学中国学生的费用[45]。1912至1914年共有6名学生成行。为了将他的计划在中国实施,他又获悉当时取得密歇根大学林学硕士学位并在北京任北洋政府农商部山林司佥事的韩安,曾经是美国在南京所办教会学校汇文书院(金陵大学前身)的毕业生。应埃亨邀请,韩安于1914年春访问了菲律宾,并用3个月时间学习了美国的林业方法。他以菲律宾林业法规作为蓝本,起草了新的法规呈给袁世凯总统。此后金陵大学致函埃亨询问在菲学林的中国学生情况,埃亨在回复中建议在南京建立一所林业学校,他愿意筹集经费。而从菲律宾学林毕业的中国学生回国后可以充任这所新建林业学校的教员[46]。

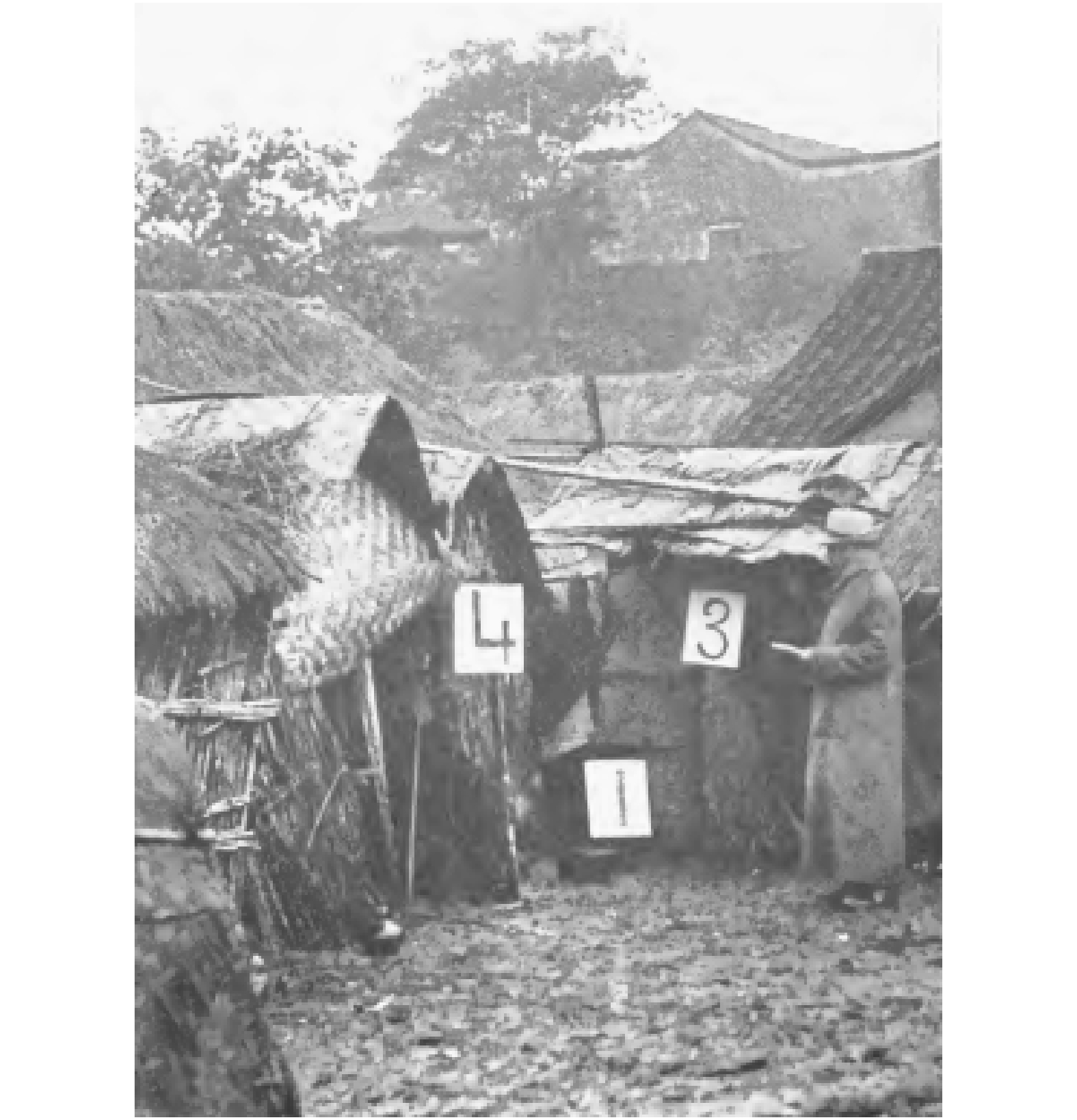

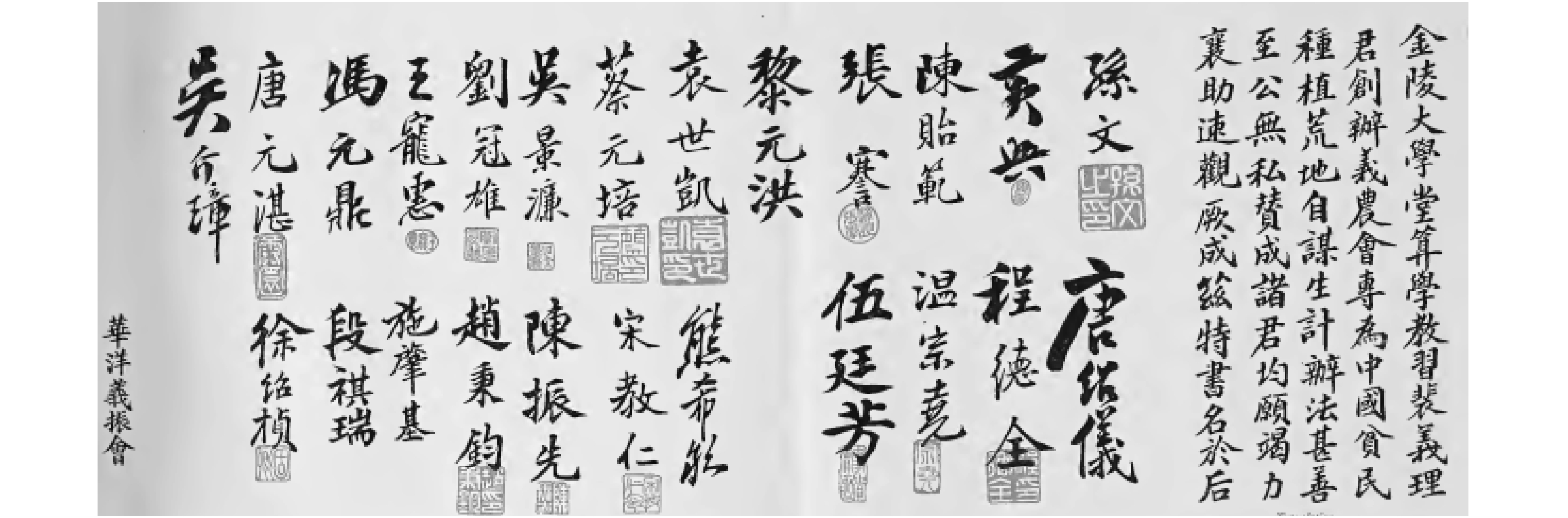

当时裴义理在金陵大学任教。早在1910年淮河流域发生洪灾而灾民以金陵大学作为避难所时,裴氏就曾发起以工代赈项目,让灾民在南京紫金山造林,由一些中国富人资助并成立中国义农会(Chinese Colonization Association)分会,成功开展垦殖计划,得到政府的认可,多名政界名流联合签名表示支持(见图1),并由政府在紫金山再划拨1万英亩土地给协会。这些工作的开展急需一批农林人才。而此时埃亨关于在南京建立林业学校的倡议得到金陵大学校董会的肯定,马尼拉、上海、南京3方不断沟通,最终学院于1915年3月15日成立。韩安为学校争取到了北洋政府拨款3 000美元,埃亨又游说赈灾委员会资助3名学生以及第一位自菲律宾学林毕业回国者宋定茂(Soong Ding-moo)到该校工作,安徽、山东两省长资助5名学生,菲律宾林业局又派专家来帮助组织教学。最开始有17名学生,其中6人曾经在青岛德国人创办的林业学校里学习过。每个学生接受700大洋资助4年学习。当学生完成18个月英文授课后,开始接受技术指导。北洋政府仿照美国先例设立了植树节(1873年,美国内布拉斯加州率先设立植树节,此后各州均仿效设立[47])。后佘佛西(W. F. Sherfesee)接替埃亨任菲律宾林业局局长,并和中国政府达成协议,担任中国农商部顾问,与在密歇根大学取得林学硕士学位的韩安一起负责指导中国造林工作[48-51]。1919年他向美国林学会请求寄送种子用于京汉铁路沿线造林[52]。可以看出,两任菲律宾林业局局长先后对中国的林学教育和林业发展产生很大影响。同时,还有另一位植物采集者普当(W. Purdom, 1880—1921年)也在农商部工作。此人受雇于美国哈佛大学阿诺德树木园,于1909—1912年先后在中国北方五台山、延安、榆林等地收集植物标本和种子。1914—1916年他陪同英国植物采集者法雷尔(Reginald Farrar, 1880—1920年)在甘肃省岷县和藏区考察。此后回到北平,1916年任周自齐执掌的北洋政府农商部顾问,也参与京汉铁路沿线造林工作。他的妹妹Nellie Purdom在江西庐山牯岭美国学校任教[53-57]。不难看出,当时不仅林业部门的负责人由留美回国学生担任,连顾问等职位也由美国人或者有美国背景的学者充任。

![]() 图 1 裴义理创建的拓殖协会得到中国政界联名支持[38]

图 1 裴义理创建的拓殖协会得到中国政界联名支持[38]如果说菲律宾林业局局长埃亨是第一个在中国倡导造林的人,那么美国北长老会传教士、金陵大学教师裴义理则是第一个将造林运动引入中国的美国人[58]。1911年淮河流域水灾后大批灾民涌进南京城,凄惨的景象令裴义理萌发出既能赈济灾民,又能让他们恢复农耕以自给的想法(见图2)。他花3年时间在外国友人那里筹集款项,然后成立中国垦殖协会分会,实行以工代赈,召集灾民在紫金山进行垦荒,然后贷款给他们进行农业生产(见图3)。后进一步将自己的计划扩展至在紫金山造林防灾,将清明节改为植树节,邀请民国政府农商部部长张謇莅临南京,在紫金山栽下植树节的第一棵树并参加了金陵大学林科成立仪式。这次活动盛况空前,参加者还有美国驻南京领事威廉姆斯、江苏省省长、南京市长、中国义农会南京分会主席金志恒(Chin Chi Heng)、金陵大学校长包文(A. J. Bowen)及韩安等(见图4)。

![]() 图 2 淮河洪水灾民住在茅草屋中[37]

图 2 淮河洪水灾民住在茅草屋中[37]![]() 图 3 农民学习种树。由金陵大学引入的植树节,在全国传播开来[37]

图 3 农民学习种树。由金陵大学引入的植树节,在全国传播开来[37]![]() 图 4 社会各界名流参加紫金山造林[59]

图 4 社会各界名流参加紫金山造林[59]尽管如此,裴义理并不满足于紫金山造林作为范例得到推广,他想通过培养年轻的林学人才将造林的思想传至各地。筹办林科的工作得到了菲律宾林业局长埃亨的帮助,最终建立林科,并在学生中大力推行田间实践。裴义理证明他自己不仅是一位优秀的数学家、科学化农人、伟大的人道主义者,还是伟大的学者和教育家。由于他卓有成效的工作,北洋政府将北京的国立林学校解散,将24名学生送至金陵大学林科学习。1917年植树节,时任中华民国总统黎元洪亲自到天坛参加植树,全国各地逐渐兴起植树运动。此外,裴义理对政府的另一个影响是林学试验站在各地相继建立[37]。

由于裴义理及金陵大学林科的杰出成绩,金大林科当时被视为中国农林学教育的中心机构[37, 59-61],为中国培养了大批林学人才,如陈嵘[62](1888—1971年)、鲁佩璋[63](1890—1946年)、高秉坊[64](1890—1970年)、林刚[62](1891—1979年)、叶培忠[62]、李顺卿[62](1894—1972年)、李德毅[62](1896—1986年)、李继侗[65]、任承统(1898—1973年)[66]、秦仁昌[67](1898—1986年)、孙章鼎[68](1899—1976年)、康瀚[62]、齐敬鑫[62](1900—1973年)、韩麟凤[69]、杨惠[70]、袁义生[71](1904—1971年)、黄瑞采[72](1907—1998年)、沈学礼等。美国援助中国赈济1920年华北大饥荒,至1922年11月底,赈灾工作基本结束,美方筹集的775万美元尚余90多万美元,计划将其用于中国的农学、林学教育,为期10年。而金陵大学和燕京大学被选为这项工作的中心,其中67.5万美元给前者,22.5万美元给后者,用于饥荒成因的研究和调查、防治和赈济,以及作为中国农学、林学教育的基金[73]。1923年5月31日,华盛顿最高法院(The District of Columbia Supreme Court)批准金额为91.747 4美元的赈灾基金余额,从特区国立银行主席Robert N. Harper手中转至金陵大学和燕京大学,10年农林学教育及饥荒防止计划就此开始[74]。1931年,燕京大学相关工作划归金陵大学[75]。至1933年,10年计划期满时,基金全部归金陵大学使用[76-77]。如果说金陵大学林科的创建是美国援助中国赈济1913年淮河流域水灾和饥荒的产物[48],那么林科的长足发展则直接受益于美国参与赈济1920年华北大饥荒及其赈灾基金用于开展防止饥荒计划。其中最出色的工作就是由当时作为一名林学工作者的美国人罗德民(W. C. Lowdermilk, 1888—1974年)来到金陵大学林科后开展的。他带领林科任承统、李德毅、蒋英、张文达等先后在陕西、山西、河南等地开展植被与侵蚀关系调查研究,借助自己创造性设计的测量雨量和径流中侵蚀量的装置,使用径流小区实验方法,“第一次测量当降雨落在有覆被或者缺乏植被的土壤上时,雨水发生了什么”[78-89]。可以说,罗德民最终成为美国土壤保持研究的巨擘,正是在中国开启这一贯穿他一生的职业生涯的。

二 武昌文华大学

文华大学(Boone University)是基督教新教差会美国圣公会、公理会、伦敦会联合在武昌设立的教会大学。前身为1871年10月2日由美国圣公会创办的文华书院[43, 90]。文华学院在参与赈灾和宣传林业方面做了很多工作,尤其是该校教授小理查兹(Howard Richards, Jr.),他在1908年任华中饥荒赈济委员会(Central China Famine Relief Committee)主席,负责在徐州分发美国援助的赈灾物资。同年8月初小理查兹前往纽约为文华大学寻求教师和资金支持[91]。8月23日在位于长岛萨加莫尔山的西奥多·罗斯福总统家中与总统交谈在中国的情况[92]。1909年3月,该校计划主持召开一系列会议,这些会议将在港口和主要城市以演讲的形式展示在中国开展造林的意义。美国媒体据此预测中国将出现为森林利益而积极开展的运动。小理查兹还专门为此收集了材料,其中一些照片显示了中国毁林的结果,这些照片正是西奥多·罗斯福在1908年12月8日向国会提交的工作报告里所用的材料,显示了中国缺乏对森林的保护,许多地区因毁林成为荒地。鉴于随之而来的侵蚀,农民被迫把山地梯田化以便能保持足够的土壤种植作物,并在山谷修建矮墙截留每年洪水沉积的淤泥[93-95]。至1909年,来自中国11个省份超过300名学生在文华大学接受林学教育,他们被寄予希望将当时开展的宣讲林业活动推广至全国范围内[96]。

1912年淮河流域再次发生洪水,同年3月纽约设立饥荒基金日,在很多教堂开展募捐活动。3月10日晚,罗格斯长老会教堂(Rutgers Presbyterian Church)牧师弗勒克(William Hiram Foulkes, 1877—1961年)对哥伦比亚大学的中国留学生发表一系列演讲。当时两名中国学生描述了他们在之前数年亲自了解的关于中国作物歉收和洪水惨重状况的第一手资料。其中一位学生是文华大学的代表陈宗良(A. T. L. Tsen),他提到给灾民的救济金是以劳务酬金的形式。接收者被要求修建堤坝,清除河流淤积地,并做其他事情以防止洪水和饥荒的再发生[97]。著名留美博士余日章(David. Z. T. Yui, 1882—1936年)曾就读于该校,又在美国哈佛大学获得博士学位,后来任文华大学军事演习课程教师[98],又曾任北洋政府副总统黎元洪的私人助理。他在民国时期中美政府间包括林业行政在内的交流中担任了重要的角色,任中国基督教青年联合会秘书[99-100],专门成立演讲部,多次组织凌道扬(1887—1993年)等林学家演讲中国林业发展情况[101]。1913年他在美国游历学习考察可以被中国采用的现代造林方法。在华盛顿时,他花时间调查了美国林业局工作,目的是考察美国林业局的组织和方法对当时中国新成立的农林部是否有参考价值。在说到这部分工作时,余说,“美国森林保护从吸取中国忽视林学引起灾难的教训中获益良多。这对你们是巨大的警示。现在我们希望从美国已经发现和使用的林业方法中获益”[102]。

此外,由广州格致书院发展而来的岭南大学[55]在20世纪30年代初也开展了一些林学工作[103-104]。

三 留美学林群体

美国大学的林学院是从19世纪末才开始发展起来的,但发展迅速。1882年美国林学会成立。纽约林学院在1898年仅有5名学生,1902年关闭。耶鲁林学院1900年成立,在美国率先设立林学研究生院,对其他大学院系是一个示范。巴尔的摩林学院成立于1897年,是美国最古老的林学院,也是后来任美国首任林业局局长的平肖1891年引进科学化林业管理方法的地方。1903年,密歇根大学开始招收两年制林学研究生。哈佛、缅因、明尼苏达、内布拉斯加大学、爱荷华州立农业机械学院此时也建立了林学系[105]。中国学林留学生正是分布于上述这些学校。西奥多·罗斯福总统任内,美国政府决定将清政府庚子赔款用于中国官派赴美留学生,留美人数遂骤增。根据1915年的统计,学农林人数虽然无法与文科或者纯粹科学相比,但依然多于化学、医学、商学、法律、建筑等学科,在1913年达到53人,1914年回落至40人[106]。这批学林中国青年群体从1912年开始陆续回国,迅速为新成立的民国政府林业发展注入了新鲜血液,日后成为中国林业界最优秀的人才,和其他领域的留美学生群体一样,在政府相关部门、大学等机构占有非常重要的地位[107-109]。

韩安(1883—1961年),密歇根大学林学硕士,中国第一个林学硕士学位获得者,后任北京林业局局长,与裴义理、奢佛西等美国林学家请北洋政府设立植树节,并负责京汉铁路沿线造林工作[110]。

凌道扬,先在美国麻省农学院(现麻省大学安姆斯特校区)取得学士学位,后在耶鲁大学取得林学硕士学位。曾在金陵大学林科任教,后前往山东省负责那里的造林工作,并推广之前裴义理在赈济淮河水灾灾民时采用的一系列措施用于赈灾[111-112]。与此同时,裴义理则在东北地区继续自己已经积累多年经验的这一模式。美国林学界对凌道扬归国后在中国的工作密切关注,介绍他采取的赈灾措施及在浙江进行演讲的内容,并称他为“中国首席林业宣传家”“觉醒中的中国的先驱人物”[113-114]。

金邦正(Chin Pang-cheng 或P. C. King),1901—1902年在南洋理工学校学习,1905—1908年在南开中学、1908—1909年在税务学堂学习。后考取庚款留学资格,1909年11月赴美,先在麻省东安普顿威利斯顿神学院为大学做准备,1910年就读于康奈尔大学林学专业,1914年获得林学硕士学位,1914年5月被选为康奈尔大学科学研究协会(Sigma Xi)会员。1914年10月回国,经金陵大学算科教授裴义理推荐给时任安徽省民政长的韩国钧(Han Kuo-chun,1857—1942年),并被任命负责全省造林工作以及管理位于安庆的省农校。不久在农学院开办林学系,并组织了安徽林业局,进而设置苗圃并在全省开展大范围造林工作。1917年6月张勋复辟期间,金离开安徽。1917年夏被教育部长范源濂任命为国立北京农业学校校长,在此工作3年。1920年8月,被任命为清华学校校长[115]。

其他如毕业于耶鲁林学院的张福良(1889—1984年)[116]、姚传法(1893—1986年)、李顺卿、万晋(1896—1973年)、李继侗、王子定(1910—1987年)、沈鹏飞(1893—1983年),毕业于哈佛大学的陈嵘(1888—1971年)、陈焕镛(1890—1971年),毕业于加州大学的李德毅,毕业于纽约州立大学的程复新,毕业于康奈尔大学的邓叔群(1902—1970年)等[72, 117],都成为当时国内农林领域的杰出工作者。美国一直关注这些留美学生回到中国后工作的情况和社会影响力。事实也如其所愿,当时不论是在林学教育还是行政领域,都是由一批从美国林学院或者美国在中国和菲律宾开办的学校(美国美以美会建立的南京金陵大学、美国圣公会建立的武昌文华学院)毕业的学生主管的,此后中国林业的发展主要还是掌握在这些人手里,而他们都直接或间接受到了美国林学的影响。美国欲通过教育扩大其在中国乃至东亚的影响力的意图就通过这些林学家得以实现[118]。因此在当时,韩安、凌道扬、宋定茂(Soong Ding-moo)这3位留美归国林学家及余日章博士在国内的工作和社会影响力情况成为美国国内反复宣传其对中国林业巨大影响力的典范。

三. 美国对中国森林状况的认识

基于近代以来欧美各国博物学家、旅行家在中国的考察及其对沿途自然状况,尤其是植被、河流的记述,美国从政府到学者均形成了中国无林、少林、毁林的刻板印象。此后随着清末民初中国在美国影响下开展造林的努力,美国又转而关注这一新动向。而中国在林业行政、组织及造林等方面则不断向美国学习。

一 对中国毁林的刻板印象并以中国为鉴

1908年美国时任总统西奥多·罗斯福在国会做任内最后一次工作报告。他在农业部派往中国收集作物种子的梅耶以及1903—1904年在华北进行考察的地质学家威利斯关于中国北方毁林造成的种种后果的照片和考察报告的基础上,总结了中国北方地区毁林造成气候趋于干旱化、土壤侵蚀加剧、蒙古沙漠向南扩张、河流灾害频发等恶果,敦促国会采取进一步措施保护美国的森林[119]。此后,美国社会各界对中国毁林的刻板印象不断加深,其中不乏一些偏激的认识。如“中国被视为文明国家中唯一固执破坏森林的一个,并称世界上再没有哪个国家像中国一样,把森林清除到土壤,不仅树木,连草根都被清除。滥伐森林随之而来的就是水的缺乏和土壤的破坏”[120]。

1919年芝加哥大学植物学教授 John M. Coulter(1851—1928年)在介绍自己关于森林能够增加湿度和保持降雨作用的最新研究成果时说,“中国的毁灭性洪水主要是由于森林的破坏,而造林和保护措施是该国巨大需求之一”[121]。美国森林学会当时以吸取中国砍伐森林的教训为口号,呼吁国家制定更严格的森林政策[122]。而在1921、1927年科罗拉多河、密西西比河相继发生严重洪水灾害时,一些美国学者不断以中国长江、黄河流域因为森林植被的严重破坏而引起灾害作为例子,建议应该从中国学到一些东西,并提到美国帮助中国赈济1920年华北大饥荒灾民,意在警告美国放任森林破坏可能出现的恶果[123-125]。

1931年长江大洪水再次引起美国学者的关注,他们认为美国应该从中吸取教训[126-127]。美国“土壤保持之父”班尼特直言,“(扬子江和黄河的)分水岭曾经被森林和草地覆盖。剥夺了这些自然界的稳定机构,无数的斜坡地区没有得到免受雨水冲刷邪恶之害的保护而被耕种……我们已经习惯于指向中国方向,作为警示没有一个国家应该允许土地浪费的例子[128]。”

民国时期曾经两次来华开展土壤侵蚀研究的美籍土壤保持学家罗德民,对美国吸取中国毁林教训保护本国森林的历史有过准确的评价,“美国水土保持工作,与中国土壤冲刷以及防洪各方面之经验,关系至为密切。美国进行护林,基于中国森林砍伐事例为借镜,若干土壤冲刷严重情形之认识,更系得自于中国之研究,尤以得自中国之农夫,受益匪浅,而梯田方式,非仅一国,而实为全世界水土保持之一大贡献”[129]。

二 对清末以来开展造林运动的认识

1909年,德国在青岛造林获得成功的事迹通过美国驻青岛领事葛威佈(Wilbur T. Gracey)在美国国内迅速传播开来[130-133]。此后,美国对因多次帮助中国赈济饥荒而由它主导的造林措施在中国的实施,及留美回国的中国林学家开展的林业建设活动都进行了密切的关注。当时美国学者认为,中国在农业和造林方面会从美国学到有价值的方法。英国人在香港、德国人在胶州已经向中国人展示了把贫瘠山区变成茂盛森林的可能性。而中国当时已经意识到造林的重要意义。造林不但在经济上为中国人提供木材以及大量燃料,而且森林可以调节气温、雨量,保持水分,阻止土壤被从山区冲刷。而时任江苏省主席拨给美国建立的金陵大学数千亩山地用于种植果树和造林,被美国人津津乐道[134]。1913年,中国学习美国造林方法也被美国林学界引以为傲[135-137]。佘佛西、裴义理先后向美国林学界介绍了1910年以来因赈济淮河水灾而兴起的造林工作[59, 138-140]。而美国参与1920年华北大饥荒赈灾工作及长期防灾计划后,对其中造林工作的宣传始终非常重视[141]。1920年任金陵大学林科主任的芮思娄(John H. Reisner),认为当时中国林业发展最显著的特点是,与其他国家由政府主导不同,中国的林业从底层向上发展,从县向省发展,中央政府几乎没有做任何事情。而美国对中国林业发展的帮助,其最值得注意的特点就是,美国并未直接投资在林业工程上,而是通过教育渠道。他对这一渠道取得成就的喜悦之情溢于言表,“美国应该感到骄傲,中国目前的林业发展阶段中,所有大的林业计划都是由在美国林学院或者美国在华建立的大学培养的林学家主导的。耶鲁、哈佛、密歇根、雪城、康奈尔等大学以及菲律宾的林学院的毕业生,金陵大学的林学教师,包括美国林学家和美国培养的中国林学家,都处在主管的职位上,一些甚至供职于最高位置”。他重点论述了韩安、凌道扬以及中国首位毕业于美属菲律宾林学院的宋定茂(Soong Ding-moo)以及金陵大学农林科毕业的Peng Ko-chung在林业领域做出的重大贡献[142-144]。

当然,美国关注并大力宣传中国造林运动及留美归国林学家的工作成绩,其初衷还是在于突出美国林学对中国林学的深刻影响,以及其在中国造林运动中所扮演的重要角色。长期在华参与赈灾工作的美国人安献令(G. F. Andrew)甚至认为美国在诸如造林等赈济中国灾害的举措中发挥了主导性的作用[145]。

四. 中国林学家借鉴美国林业

对美国林业思想、行政及法律法规的借鉴和宣传,主要是由留美林学家开展的,方式主要有译介美国林学家的著述、撰写林学论文和书籍、发表演讲等。如金邦正曾以《森林学大意》为题,撰文介绍美国林学从起步,经过40年发展到当时取得的巨大成就,并进而对林学与其他学科如植物学、动物学、地质学、气象学、土壤学的关系进行了逐一论述[146]。后又根据美国商务部林业调查报告写成《科学与林业》[147]。

1915年凌道扬撰写《森林学》,其中提到美国政府派人到中国调查,对山西省的毁林状况进行了详细记述,拍摄照片,在美国各地展览,痛陈弊害,以警国人[148]。1916年凌道扬在浙江演讲美国森林部之组织、森林利益、中国木材陋习等内容,引起美国林学界的极大关注,美国林学会期刊刊登专文进行介绍,并配有凌道扬演讲的照片(见图5)。文章认为,“在这些学校的老师是已经在美国林学院受过教育的年轻人,中国东部的造林和西部的木材业将采用在美国已经证明可行的办法。中国的造林运动,只有数年,尽管要克服巨大困难,却正在取得优异的进步”[113-114, 149-150]。

同年,凌道扬根据自己在美国耶鲁大学所学林学知识体系,并基于自己在全国各省调查所得,完成了《森林学大意》,由民国初年参与赈济淮河灾民的著名实业家张謇写序,先后5次再版,影响巨大[151]。该书英文版也同时面世,由金陵大学农林科教习裴义理撰写序言[152]。凌道扬在《远东评论》上发表的论文《中国和林业》被美国林学会主要刊物《美国林学》及《林学》介绍[153-155]。1918年5月,耶鲁林学院教授图梅(J. W. Toumey)在《林学》书评栏目对凌道扬撰写的小册子《森林和直隶水灾》进行了评论[156]。其英文版也在《林学》同年底发表[157]。著名林学家查普曼(H. H. Chapman, 1874—1963年)在《美国林学》上撰文,介绍此文及凌道扬在京津洪水救灾中的工作[114]。同年,凌道扬又完成《森林要览》,详述欧美各国林业状况,并对美国林业局组织进行了专门介绍[158-159]。显然,这是希望中国林业行政机构设置能从中借鉴经验。1917年,金陵大学农林科裴义理发表在京报(Peking Gazette)上的文章《中国的农业和林业》被《林学》转引刊载[160]。

1921年3月,中华森林会创办林学刊物《森林》,创刊号刊登了金邦正译美国总统西奥多·罗斯福1908年国会演讲中关于中国毁林及其后果的文字,以及凌道扬《森林与旱灾之关系》一文。在该文中,凌道扬再次提及美国前总统曾用中国北方五省荒山之照片演讲,以警戒其国人,促使各界重视林业。同年9月,该刊物第3期刊登凌道扬《中国今日之水灾》,并在该文前加印一则《警告》,其中再次提到美国总统关于中国毁林引起水旱灾的说法,又刊印“水灾之由来”照片2幅,分别为直隶西北部荒山和直隶无森林的状况,系美国总统1908年国会演讲所用,由美国林学会提供[161]。可以看出,当时中美两国林学界通过其学会及刊物进行着频繁的交流。此外,过探先、沈鹏飞、凌道扬、吴清泉、朱懋顺等留美农林学家还不断向国内介绍美国林业教育、行政、法律等方面出现的新动向[162-182]。

近代以来,基于相似的地理环境、农业规模巨大的特点,中美两国在植物品种、林业、土壤保持等领域进行了频繁而多方位的互动。同时,由于在和中国交往的过程中,美国采取了完全不同于欧洲各国的策略,特别看重传教与救灾、防灾、教育结合的方式,借助派遣美国科学家、工程师来华工作以及留美归国的中国学生群体影响中国社会,从而加深了双方在林学领域交流的程度。

双方交流的不平衡性是显而易见的。美国通过林学教育、实施防灾计划向中国传播林学人才、知识、技术、思想及林业行政模式等,中国扮演着学生的角色;而中国客观上为美国发展农业和林业提供了大量的树种,并且这一过程是由美国政府主导的,并非中国主动的输出。更重要的是,中国毁林引起水旱灾与饥荒频繁、土壤侵蚀加剧的现象不但为美国科学界和工程学界研究森林的环境效应提供了绝佳的素材,而且成为美国政府和科学家呼吁保护本国森林资源所应吸取的主要教训。从这个意义上讲,中国又成为反面教材。而中国本土林学家因此受到的触动成为他们在国内宣传造林思想的驱动力之一。

-

图 1 裴义理创建的拓殖协会得到中国政界联名支持[38]

图 2 淮河洪水灾民住在茅草屋中[37]

图 3 农民学习种树。由金陵大学引入的植树节,在全国传播开来[37]

图 4 社会各界名流参加紫金山造林[59]

-

[1] NEVIUS J L. China and the Chinese[M]. NewYork: Harper Brothers Publishers, 1868: 21-23.

[2] The Chinese Embassy. The Banquet in Boston[N]. The New York Times, 1868-08-23(8).

[3] LOVE H H, REISNER J H. The Cornell-Nanking story[M]. New York: New York State College of Agriculture, 1964.

[4] 曹幸穗. 从引进到本土化:民国时期的农业科技[J]. 古今农业,2004(1):45-53. doi: 10.3969/j.issn.1672-2787.2004.01.007 [5] 曹幸穗. 我国近代农业科技的引进[J]. 中国科技史料,1987,8(3):26-33. [6] 沈志忠. 近代中美农业科技交流与合作研究[M]. 北京: 中国三峡出版社, 2008. [7] 张剑. 金陵大学农学院与中国农业近代化[J]. 史林,1998(3):80-91. [8] Depew’s appeal to save forests:destruction of timber is followed by national decline, he says [N]. New York Times, 1907-02-23(6).

[9] HARDING T S. 110 years of federal aid to agriculture[M]. Falls Church : 400 Linden Lane,1962:141-149.

[10] WAIT L H. Plant explorer David Fairchild[J]. Plants & Gardens,1967,23(3):68-70.

[11] ROCKWELL J E. Contents of and index to bulletin of the bureau of plant industry Nos. 1 to 100, Inclusive[M]. Washington: Government Printing Office, 1907: 101.

[12] Inventory of seeds and plants imported by the office of foreign seed and plant introduction No. 1-157(S. P. I. Nos. 1-185795)[M]. Washington: Government Printing Office, 1898-1949.

[13] GALLOWAY B T. The search in foreign countries for blight-resistant chestnuts and related tree crops[M]. Washington: United States Department of Agriculture Department Circular 383, 1926.

[14] 黄光域. 近代中国专名翻译词典[M]. 成都: 四川人民出版社, 2001. [15] 沈云龙. 近代中国史料丛刊三编第十六辑: 清季中外使领年表[M]. 台北: 文海出版社, 1979. [16] FAIRCHILD D. Our plant immigrants[J]. The National Geographic Magazine,1906,17(4):179-204.

[17] FARRINGTON E I, ERNEST H. Wilson plant hunter[M]. Boston: the Stanford Company, 1931.

[18] FAIRCHILD D. New plant immigrants[J]. The National Geographic Magazine,1911,22(10):879-907.

[19] WILSON E H. The Kingdom of flowers:an account of the wealth of trees and shrubs of China and of what the Arnold Arboretum,with China’s help is doing to enrich America[J]. The National Geographic Magazine,1911,22(10):1003-1035.

[20] FAIRCHILD D. Introductory statement[M] // Inventory of Seeds and Plants Imported by the Office of Foreign Seed and Plant Introduction during the Period from April 1 to June 30.Washington: Government Printing Office, 1918, No. 55: 1-6.

[21] FAIRCHILD D. A hunter of plants[J]. The National Geographic Magazine,1919,36:57-77.

[22] ROCK J R. Hunting the chaulmoogra tree[J]. The National Geographic Magazine,1922,41:243-292.

[23] FAIRCHILD D, Frank N. Meyer, an agricultural explorer in China[M] // WILSON S M. What Do You Know About China? Nashville: Cokesbury Press, 1929: 153-166.

[24] FAIRCHILD D. Exploring for plants[M]. New York: MacMillan Co., 1930.

[25] VOS F de. Early plant introduction from China and Japan[J]. Plants & Gardens,1967,23(3):46-50.

[26] HARKNESS B. Two intrepid plantsmen:Frank N. Meyer and Joseph F. Rock[J]. Plants & Gardens,1967,23(3):64-67.

[27] WHITE O E. The origin and history of our more common cultivated fruits[J]. Leaflets,1916,4(11):1-12.

[28] WILSON E H. The Romance of our trees[M]. New York: Doubleday Page Company, 1920.

[29] MEYER F N. Agricultural explorations in the fruit and nut orchards of China[M]. Washington: Government Printing Office, 1911.

[30] MEYER F N. Chinese plant names[M]. New York: Chinese & Japanese Publishing Company, 1911.

[31] MEYER F N. South China exploration[M]. Washington: Bureau of Plant Industry, 1917.

[32] 罗桂环. 近代西方识华生物史[M]. 济南: 山东教育出版社, 2005: 261-267. [33] Bringing of plants to U. S. wins medal[N]. The Washington Post, 1931-08-25(18).

[34] Brazilian receives Meyer medal[N]. The Washington Post, 1941-06-03(7).

[35] Notes from correspondents abroad[J]. Plant Immigrants, 1914, 96: 765-766.

[36] BAILIE J. Tree seed exchange[N]. The Shanghai Times, 1915-07-02(7).

[37] PRICE W. Ancient peoples at new tasks[M]. New York: Missionary Education Movement of the United States and Canada, 1918: 61-90.

[38] Central China famine relief committee:report and accounts from October 1, 1911, to June 30, 1912[M]. Shanghai: North-China News & Herald, Ltd., 1912: 32.

[39] THOMAS C C. The Chinese jujube[M]. USDA: Department Bulletin No. 1215, 1924.

[40] GALLOWAY B T. Bamboos: their culture and uses in the United States[M]. USDA: Department Bulletin No. 1329, 1925.

[41] Will plant seeds of the Pistacia Chinesis[N]. San Francisco Call, 1909-05-30, 105(181): 32.

[42] Scientific event: introduction of plants to prevent soil erosion[J]. Science,1935,82(2128):344-345. doi: 10.1126/science.82.2128.344

[43] 郭卫东. 近代外国在华文化机构综录[M]. 上海: 上海人民出版社, 1993: 41, 105, 251-252, 260, 276-277. [44] RAKESTRAW L. George Patrick Ahern and the Philippine Bureau of Forestry,1000-1914[J]. The Pacific Northwest Quarterly,1967,58(3):142-150.

[45] SIMPSON T H. Restoring China’s forests:a new American influence in the empire[J]. American Review of Review,1916,53(3):337-340.

[46] REISNER J H. America helps China reforest her Barren Hills[N]. The Weekly Review of the Far East, 1921-8-13(549).

[47] SADLER E M. Forest conservation in the United States[M]. Boston:Boston University, 1939: 46.

[48] CHOW T. C. The university of Nanking:college of agriculture and forestry a letter of commendaton[N]. Peking Gazette, 1915-08-20(7).

[49] The Forestry fund committee:dissolved after 14 years of valuable work, University of Nanking to carry on[N]. The North China Herald, 1927-04-30(208).

[50] Education in Nanking: centre of popular movement, American help for agriculture and forestry[N]. The North China Herald, 1923-10-27(240).

[51] SHERFESEE F. The industry and social importance of forestry in China[J]. Chinese Social and Political Science Review,1916:71-96.

[52] China wants American seed:reforestation plans on foot[N]. The Washington Post, 1919-04-21(6).

[53] News from North China[N]. The Weekly Review of the Far East, 1921-11-19(556).

[54] Death of adviser on forestry[N]. The North China Herald, 1921-11-12(438).

[55] Notes from Peking[N]. Millard’s China National Review, 1919-05-24(479).

[56] Trees and Chinese welfare:the Chinese forest service[N]. Peking Gazette, 1916-10-07(6).

[57] ARCHIVE III W P. William Purdom (1880-1921) papers: 1909-1912 guide [M]. Cambridge: Harvard University,2011.

[58] Missions and reforestation in China[J]. The Biblical World, 1916, 47(2): 114-116.

[59] SHERFESEE W F. The reforestation movement in China[J]. American Forestry,1915,21(263):1033-1040.

[60] Chun W Y. Some phases of forestry in China[J]. Empire State Forester,1915,1(1):12-14.

[61] Reforestation in China aided by Arbor Day[N]. New YorkTimes, 1935-04-21(X12).

[62] 南京林业大学林业遗产研究室. 中国近代林业史[M]. 1989: 557-558, 558-559, 561-562, 566, 569-571. [63] 中国第二历史档案馆, 《中国抗日战争大辞典》编写组, 万仁元, 等. 中国抗日战争大辞典[M]. 武汉: 湖北教育出版社, 1995: 658. [64] 白吉庵. 政客里的文人, 文人里的侠客——章士钊的传奇人生[M]. 北京: 团结出版社, 2015: 177. [65] 董光璧, 路甬祥. 中国现代物理学史[M]. 济南: 山东教育出版社, 2009: 185. [66] 任承统[M] //中国科学技术协会. 中国科学技术专家传略农学编林业卷1. 北京: 中国科学技术出版社, 1991: 156-170. [67] 秦仁昌[M] //卢嘉锡. 中国现代科学家传记: 第3集. 北京: 科学出版社, 1992: 435-445. [68] 中国人民政治协商会议湖南省洪江市委员会文史资料研究委员会. 洪江文史资料: 第2辑[M]. 洪江: 洪江市美术印刷厂, 1987: 106. [69] 中国人民政治协商会议吉林委员会文史资料研究委员会编. 吉林文史资料选辑: 第26辑[M]. 长春: 政协吉林省委员会文史资料委员会, 1988: 180. [70] 中国近代期刊篇目汇录: 第3卷(下册)[M]. 上海: 上海图书馆, 1984: 1809. [71] 尚振国. 足迹遍神州功业满中华——记林业管理学专家、教授袁义生[M] //中国人民政治协商会议陕西省咸阳市委员会, 杨凌区委员会文史资料委员会. 后稷传人: 第1辑. 西安: 三秦出版社, 1996: 427-437. [72] 中国科学技术协会. 中国科学技术专家传略农学编: 土壤(卷1)[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 1993: 102-113. [73] Fund to Fight Famine[N]. New York Times, 1922-11-28(4).

[74] $917, 474 for Chinese universities[N]. New York Times, 1923-06-01(9).

[75] Agricultural section of Yenching to be controlled by university of Nanking[N]. The China Press, 1931-01-22(11).

[76] The China famine fund: work achieved after ten years through Nanking and Yenching Universities[N]. The North China Herald, 1933-12-06(396).

[77] PATTON C E. University of Nanking controls China’s famine relief fund[N]. The China Weekly Review, 1933-12-09(68).

[78] LOWDERMILK W C,CHALL M. Forests and erosion in China,1922-1927[J]. Forestry History,1972,16(1):4-15.

[79] LOWDERMILK W C. Man-made deserts[J]. Pacific Affairs,1935,8(4):409-419. doi: 10.2307/2751240

[80] HELMS J D. Walter Lowdermilk’s journey:forester to land conservationist[J]. Environmental Review,1984,8(2):132-145.

[81] LOWDERMILK W C. Erosion and floods in the Yellow River watershed[J]. Journal of Forestry,1924,22(6):11-18.

[82] LOWDERMILK W C. Some practical possibilities in forestry for China[J]. Journal of the Association of Chines & American Engineers,1925,6(4):30-36.

[83] LOWDERMILK W C. A forester’s search for forest in North China[J]. American Forests and Forest Life,1925,31(379):387-446.

[84] LOWDERMILK W C. The changing evaporation-precipitation cycle of North China[J]. The Engineering of Society of China,1926,25(5):97-147.

[85] LOWDERMILK W C. Forest destruction and slope denudation in the Province of Shansi[J]. The China Journal of Science and Arts,1926,4(3):127-135.

[86] LOWDERMILK W C, LI T I, REN C T. A cover and erosion survey of the Hwai River Catchment area[M]. Shanghai: Chinese Foreign Famine Relief Commission, 1927.

[87] LOWDERMILK W C. A method of rapid survey of vegetation[J]. Journal of Forestry,1927,25(2):181-185.

[88] LOWDERMILK W C. Factors influencing the surface run-off of rain water[M] // Proceedings of the Third Pan-Pacific Science Congress, Tokyo: the National Research Council of Japan, 1928, 2: 2122-2148.

[89] LOWDERMILK W C. Forestry in denuded China[J]. The Annals of the American Academy of Political and Social Science,1930,152:127-141. doi: 10.1177/000271623015200117

[90] Wuchang, HP Boone College graduation day[N]. The North China Herald, 1906-01-24(170).

[91] Distributed food famine country[N]. San Francisco Call, 1908-08-07, 104(68): 15.

[92] Tells president of China[N]. The New York Times, 1908-08-24(2).

[93] China going to-potect forests[N]. Morning Press, 1909-03-10(2).

[94] China will endeavor to conserve forests[N]. Los Angeles Herald, 1909-03-10, 36(160): 6.

[95] To save China's trees: Boone College plans lectures in leading cities of country[N]. The Washington Post, 1909-03-10(14).

[96] China begins education in forestry[J]. Conservation, 1908, 15(4): 246.

[97] Churches here have a famine fund day[N]. New York Times, 1912-03-11(6).

[98] Boone College:graduation exercises[N]. The North China Herald, 1908-01-31(257).

[99] Who’s who in China[N]. The China Weekly Review, 1924-04-12(224).

[100] Dr. David Yui dies: leader of Chinese[N]. New York Times, 1936-01-23(21).

[101] Forestry and conservation: steps at Hangchow orders issued Hanchow officials wide awake[N]. The Shanghai Times, 1915-06-14(7).

[102] China takes up forestry[N]. The Washington Post, 1913-10-05(R2).

[103] Two worlds fused in South China College: American institution in canton combines educational best of east and west,teachers from three nations, applies science to famine problem [N]. New York Times, 1924-08-17(XX7).

[104] CHENG H. Lingnan University given new land to develop forestry: extensive plans laid to grow pines, bamboo and olives as source of income to help support well-known southern school[N]. The China Press, 1934-05-05(9).

[105] WIGGINS B L. Attitude of educational institutions toward forestry[M]//American Forestry Association. Proceedings of the American Forest Congress Held at Washington, D. C., January 2 to 6, 1905. Washington: H. M. Suter Publishing Company, 1905: 29-41.

[106] 中国留美学生科目调查表[J]. 科学, 1915, 1(1): 106. [107] YUI D. What China has a right to expect of us[M] //A Report of the Proceedings of the First North China Returned Students Conference held at Peking. Beijing: Peking Leader Press, 1918: 20-27.

[108] TSANG C S. Nationalism in school education in China since the opening of the twentieth century: an analysis of the returned students[M] // Hong Kong: The South China Post, 1933: 147-151.

[109] MEI H C. The returned student in China[N]. The Chinese Recorder, 1917-03-01(158).

[110] Who’s who in China[N]. Millard’s Review of the Far East, 1918-08-31(546).

[111] Who’s who in China[N]. The China Weekly Review, 1924-04-26(290).

[112] MENG C Y W. Some practical applications of farm relief[N]. The China Weekly Review, 1933-02-04(407).

[113] LIN D Y. Lecturing in Chekiang[J]. America Forestry,1916,22(266):94-96.

[114] CHAPMAN H H. Forests and floods in China[J]. American Forestry,1919,25(302):835-843.

[115] Who’s who in China[M]. Shanghai: The China Weekly Riview, 1925: 192-193.

[116] Who’s who in China[N]. The China Weekly Review, 1930-06-21(116).

[117] 中国科学技术协会. 中国科学技术专家传略农学编: 林业卷2[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 1999. [118] REISNER J H. Reforesting China:permanent famine prevention versus famine relief[M]. New York : Thirteen Astor Place, 1921: 5.

[119] ROOSELEVT T. Message of the president of the United States communicated to the Two Houses of Congress at the beginning of the Second Session of the Sixtieth Congress[M]. Washington: Government Printing Office, 1908: 22-28, Illustrations No. 1-10.

[120] China uses all trees for Coffins[N]. San Francisco Call, 1909-09-05, 106(97): 29.

[121] Forests draw water from soil, then send it forth into the air from leaves[N]. Sausalito News, 1919-08-02, 35(31): 6.

[122] Declares forests must be conserved[N]. The New York Times, 1919-10-12(32).

[123] Drouth, flood, hunger and forest trees[N]. Riverside Daily Press, 1921-07-22, 173: 2.

[124] STRAUS S W. A little talk on thrift[N]. Healdsburg Enterprise, 1927-05-12, 46: 2.

[125] SMITH J F. Reforestation needed: cut-away wooded areas about stream-heads must be replaced. [N]. New York Times, 1927-05-08(E8).

[126] Sees China flood lesson, Dr. Prince says calamity should warn America to keep forests[N]. New York Times, 1931-08-31(11).

[127] China needs reforestation[N]. New York Times, 1931-08-16(46).

[128] Flood causes laid to erosion of soil[N]. New York Times, 1931-09-06(100).

[129] 罗德民. 行政院顾问罗德民考察西北水土保持初步报告[J]. 行政院水利委员会月刊,1944,1(4):36-48. [130] Germans planting forests in China[N]. Morning Press, 1909-11-27(4).

[131] Reforesting China[N]. Press Democrat, 1909-11-17, 233: 4.

[132] China furnishes an important example[N]. Red Bluff Daily News, 1909-11-14, 20: 1.

[133] China furnishes an important example[N]. Red Bluff News, 1909-11-19, 105: 5.

[134] BASHFORD J W. China: an interpretation[M]. New York and Cincinnati: The Abingdon Press, 1916: 35, 53.

[135] China studies forest methods[N]. San Pedro Daily News, 1913-10-16, 11(243).

[136] Chinese republic studies U. S. forest methods[N]. Morning Press, 1913-10-12, 42(37).

[137] China studies our forest methods[N]. Madera Mercury, 1913-10-11, 29(25).

[138] SHERFESEE W F. Some national aspects of forestry in China[N]. Millard’s Review of the Far East, 1921-04-09(294).

[139] SHERFESEE F. The industrial and social importance of forestry in China[J]. The Chinese Social and Political Science Review,1916:71-96.

[140] BAIIE J. Tree growing in China: the formation of nurseries[N]. The North China Herald, 1915-07-31(288).

[141] China’s growing interest in re-forestation: Nanking urges Chinese schools to plant trees[N]. The Shanghai Gazette, 1920-01-12(2).

[142] REISNER J H. Progress of forestry in China in 1919-1920[J]. Journal of Forestry,1921,19(4):394-398.

[143] REISNER J H. Famine prevention by reforestation and improved agriculture [N]. The Weekly Review of Far East, 1922-01-14 (281).

[144] Permanent China relief[N]. New York Times, 1921-05-01(91).

[145] ANDREW G F. Americans play leading role in China famine relief work[N]. The China Press, 1937-07-04(12).

[146] 金邦正. 森林学大意[J]. 科学,1915,1(1):92-98. [147] 金邦正. 科学与林业[M]//中国科学社. 科学通论. 上海: 中国科学社, 1934: 320-328. [148] 凌道扬. 森林学[J]. 学生会会报,1915,4:11-15. [149] Conservation of China’s national resources[N]. The North China Herald, 1915-10-9(93).

[150] 张楚宝. 缅怀林学会两位奠基人凌道扬姚传法[M] //中国林学会成立七十周年纪念专集1917-1987, 北京: 中国林业出版社, 1987: 15-18. [151] 凌道扬. 森林学大意[M]. 上海: 商务印书馆, 1916. [152] LIN D Y. Chapters on China and forestry[M]. Shanghai: Commercial Press, 1916.

[153] LIN D Y. China and forestry[J]. Far Eastern Review,1916,8:105-110.

[154] Current literature[J]. America Forestry, 1916, 22(276): 759.

[155] Recent publications[J]. Journal of Forestry, 1917, 15(1): 132.

[156] TOUMEY J W. Review of forests and Chihli floods[J]. Journal of Forestry,1918,16(5):596-597.

[157] LIN D Y. Deforestation and floods in Northern China[J]. Journal of Forestry,1918,16(8):888-896.

[158] 凌道扬. 森林要览[M]. 上海: 商务印书馆, 1918. [159] 刘中国, 刘鸿雁. 凌道扬全集[M]. 香港: 公元出版有限公司, 2009: 40-47. [160] Agriculture and forestry in China[J]. Journal of Forestry, 1917, 15(8): 1014-1016.

[161] 中国林学会. 中国林学会史[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2008: 7-8. [162] 杨志洵. 美国奥来根州林业[J]. 商务官报,1909,23:41-46. [163] 过探先. 美国之森林[J]. 科学,1915,1(11):1316-1321. [164] 沈鹏飞. 美国最近之森林政策[J]. 留美学生季报,1920,7(3):41-44. [165] 美国澳埃澳省之森林事业[J]. 农智季刊, 1924(1): 29-30. [166] 卢金炎. 美国之森林[J]. 农智季刊,1924(1):30. [167] 美国道路之沿途森林[J]. 道路月刊, 1924, 10(2): 8-10. [168] 美国林业问题[J]. 工商半月刊, 1930, 2(14): 5-6. [169] 美国北部之森林[J]. 盟泉, 译. 安徽建设, 1930(14): 52-69, 21, 40-45. [170] 凌道扬. 一九三三年美国林业之新设施[J]. 中华农学会报,1934:129-130:10-12. [171] 凌道扬. 对于美国近年林业晋蒙之感想[J]. 中华实业,1936,2(3):2779-2782. [172] 吴清泉. 美国之森林大学及森林人才[J]. 农报,1936,3(11):34. [173] 美国近年的林业[J]. 农业周报, 1937, 6(9): 23. [174] 岑堡波. 文献摘要(森林部分)六政策:美国林学会亚利给内区民营林业小组讨论报告[J]. 广西农业,1941,2(6):83. [175] 朱懋顺. 美国之林业教育[J]. 林讯,1944,1(1):24-28. [176] 朱懋顺. 美国之林业行政[J]. 林讯,1944,1(2):21-27. [177] 美国森林防火新法[J]. 林讯, 1945, 2(5): 30-31. [178] BURT W R. 美国农家经营林业之成就[J]. 张景良, 译. 农业推广通讯, 1945, 7(10): 46-47. [179] 美国现有林地面积之新统计[J]. 林讯, 1945, 2(5): 32. [180] 美国之森林[J]. 科学时报, 1947, 14(4): 50. [181] HOSSFELD R L, REES L W. 米里苏达大学森林学系概况[J]. 张木铎, 译. 林产通讯, 1948, 3(4): 28-30. [182] 我国发现“活化石”水杉, 美国愿与我合作保存, 我已组成水杉保存委员会[J]. 林业通讯, 1948(9): 8. -

期刊类型引用(1)

1. 付增旭. 自主合作学习在生物教学中的应用研究. 新课程教学(电子版). 2020(07): 90-91 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(0)

下载:

下载: