Evaluating Effectiveness of Conversion of Cropland to Forest Program from the Perspective of Farmers: An Empirical Analysis Based on Farmer Households Survey from 16 Provinces and Regions in Central and Western China

-

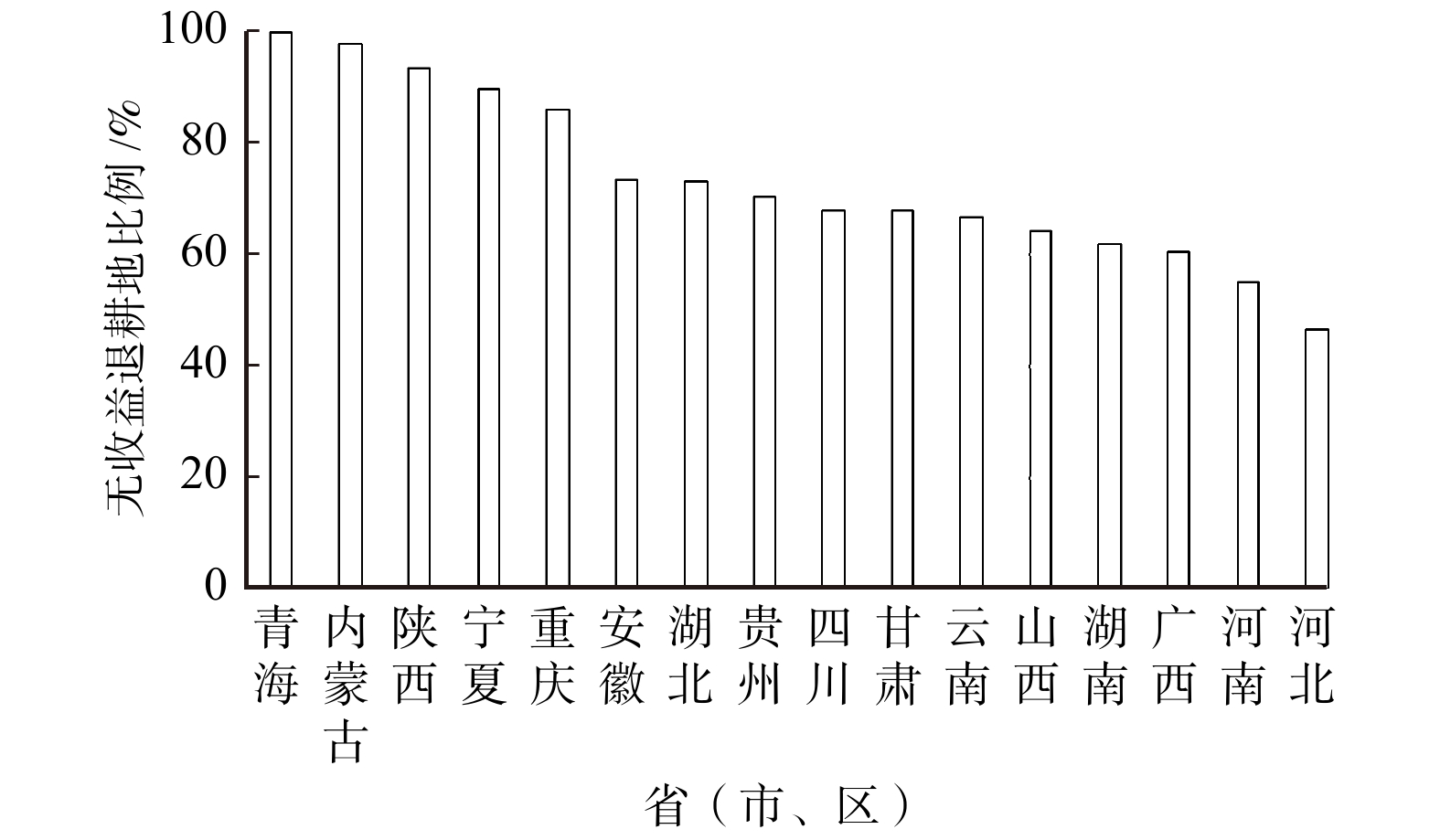

摘要: 基于《退耕还林工程社会经济效益监测与评价指标》行业标准,设计了成效评价调查表,对中西部16个省区2 495户农户开展了问卷调查。依据农户作为“理性经济人”的理论假设,从农户的视角评价工程实施的情况、取得的成效、出现的问题,以期为巩固退耕还林成果、进一步扩大工程规模提供决策参考。结果显示,九成退耕农户的补助兑现及时,五成退耕农户补助已到期停发,农户对退耕补助的依赖性存在地区差异;退耕还林工程不仅改善了工程区的生态环境,还改善了农户家庭经营结构,促进劳动力向非农就业转移,助力贫困户脱贫,得到了大部分农户的认可和肯定。最后,分析了工程在退耕补助标准、退耕地经济收益等方面存在的问题,并提出了相应的对策和政策建议。Abstract: Based on the standard “index system of monitoring and assessment of social and economic impacts of Conversion of Cropland to Forest Program (CCFP)”, a questionnaire survey has been conducted and data collected from 2 495 sampled farmer households of 16 provinces in central and western China. This paper describes the implementation, effectiveness and problems of CCFP from the perspective of farmers, so as to provide reference for decision making on how to maintain the achievements and expand the scale of CCFP. The results show that 90% of households have received subsidies on time, 50% stopped receiving subsidy as the policy was due. And there are regional differences in households’ dependence on CCFP subsidy. CCFP not only improved the ecological environment in the project area, but also improved farmers’ family business structure, promoted the transfer of labor to non-agricultural employment, and helped poverty elimination. The effects of CCFP have been confirmed by most interviewees. Finally, this paper analyzes the problems of low subsidy standard and economic return of CCFP land, and proposes corresponding countermeasures and policy suggestions.

-

随着时代的发展和社会的变迁,人与自然关系的重要性日益被大众所重视,学者们也纷纷从生物学、心理学和环境学等各种视角尝试解释自然联结与人类福祉的关系。随着“亲生物假说”(Biophilia Hypothesi)[1]和“自然缺失症”(Nature-Deficit Disorder)[2]概念的提出,越来越多的人开始关注和思考自然对儿童身心健康发展、社会关系建立以及价值观形成等各方面的影响[3-4],同时儿童时期的自然接触经历对其成年后认知和行为的影响也逐渐引起人们的注意。有学者研究发现,相较于城镇地区,儿童时期生活在乡村地区的人接触自然往往更频繁[5]。此外,日常交往中也观察到儿童时期有较多自然接触经历的人在成年后会在旅游目的地的选择、旅游资源类型的偏好等方面呈现出一定的自然倾向性,例如他们更倾向于前往拥有优美自然景观的旅游目的地,更愿意进行与自然相关的旅游活动等,而在儿童时期自然接触经历相对匮乏的成年人似乎并没有明显表现出这一特点。但感觉和经验上的“事实”是否是科学上的事实还需要证据支持,因而本研究对儿童时期的自然接触经历是否会对其成年后的旅游偏好产生影响这一问题进行实证探讨。鉴于大学生既有相对充裕的时间按照自身偏好进行旅游活动,童年的记忆又比较清晰,因此本研究选取大学生作为研究对象。

一. 研究综述与假设提出

一 研究综述

1 儿童自然接触影响的相关研究

关于自然,在不同学科背景和研究主题下往往会采取不同的定义。本文中的“自然”含义为“包含植物和动物等生物系统元素以及阳光、山川景色等非生物系统元素的一系列区域,这些区域可以是人类管理嵌入较低的水体、森林林地、荒野,也可以是嵌入较高的城市绿地和农村农田”[6]。自然接触(Nature Contact/Contact with Nature/Natural Contact)这一概念从国外兴起,常与自然体验(Nature Experiences)、自然暴露(Exposure to Nature)等概念通用,可以将其理解为需要在自然中花费时间的一种体验[7],国内学者多使用“自然体验”这一表达。本文所讨论的自然接触含义为“人类花费时间在自然环境中与动物、植物、自然风景之间的互动,或者说人类进行户外活动”[8]。

国内外已有的儿童与自然接触的相关研究主要关注儿童与自然的交互关系,涉及儿童环境心理、儿童环境教育、儿童健康与发展、儿童地理等领域[9]。目前已有许多理论和实证研究都表明,自然接触不仅会对儿童身心健康发展产生积极影响,还有助于激发儿童的亲环境行为及意愿[10-12]。其他领域的深入研究也发现,成年人在儿童时期自然接触的影响并不仅仅局限于其儿童时期,也可能延续至其成年以后,对其在认知、态度、行为等各方面产生深远影响[13-14]。基于“重要生命经验”(Significant Life Experiences)[15]理论的一些研究发现,环保主义者在儿童时期自然接触的经验对其将来的行为具有决定性意义,儿童时期自然接触更频繁的人更有可能持有积极的环境态度以及表现出积极的环境行为[16-17]。

还有研究显示,不同类别、不同生命阶段的自然接触对人类行为的影响效果存在差异。例如,与日常情景下的自然接触相比,旅游情景下的自然接触更能激发儿童的亲环境行为意愿[18],且在儿童时期自然接触的愉快经历有助于增加其成年后与自然的互动,从而激发亲环境行为[19]。再如,在城市与劳作无关(non work-related activities)、在乡村与劳作无关和在乡村与劳作相关(work-related activities)三种不同活动背景下的自然接触频率均会对儿童的环境态度和环境行为产生影响,而且生活在城市与劳作无关的自然接触影响最大,生活在乡村与劳作相关的自然接触影响最小[20],而青年人在学前和小学时期的自然接触经历表现得不如成年时期的自然接触经历对其环境行为的影响显著[21]。

2 旅游偏好的相关研究

旅游偏好作为解释旅游者行为的一个要素也是旅游领域的研究热点,但其概念界定仍未达成一致,常被看作是旅游态度的一个组成部分[22]。国外学者不太注重对旅游偏好的内涵解释和概念界定,国内学者大都基于经济学和心理学这两种角度出发来定义,且大多数学者更接受心理学角度的定义,即认为旅游偏好是一种心理倾向或一种旅游态度[23]。本文所讨论的旅游偏好是包含旅游态度要求的认知、情感和意向三要素的旅游者强烈而良好的心理倾向[24]。

目前国内外对旅游偏好的研究较为全面,但也存在欠缺。从研究进展和特征来看,国外起步早,涉及学科领域广,注重实证研究,研究方法多样且以定量分析为主,而国内起步相对较晚,研究以心理学角度为主而缺乏从其他领域对相关问题的探索,尽管相关研究成果较多,但采用的研究方法较为单一,缺乏复杂深入的研究方法的尝试和应用[25]。研究内容上国内外学者主要从需求偏好、性别偏好、目的地偏好、旅游资源偏好和特殊群体偏好等角度进行研究[26],而关于旅游偏好形成和影响因素的研究比较零散,多从个人内在因素、外部环境以及旅游产品营销情况等方面对旅游偏好进行分析,缺乏新的研究视角。

3 儿童时期自然接触经历与旅游偏好关系的相关研究

目前尚未发现关于儿童时期自然接触经历与旅游偏好关系的直接探讨,但也有一些相关研究成果。例如,日本学者将未成年时期生活的、受影响很大的居住地景象定义为“个人性初始风景”,发现其对成年后旅游地选择偏好在几个方面具有促进或者抑制作用,且会对旅游地选择偏好的强烈需求类型(如娱乐性旅游地、冒险性旅游地)产生影响[27],这在某种程度上可以理解为在不同初始风景中的自然接触与个人旅游目的地选择偏好存在一定关联。国内也有学者发现童年居住地较高的自然度有助于形成较高的场所依恋[28],而场所依恋会影响个人旅游目的地的主动选择[29]。

综上所述,就目前已有的文献资料来看,尚未发现儿童时期自然接触经历与成年人旅游偏好这一研究方向的直接研究,因此本文试图通过跨学科的探索,丰富和深化旅游偏好以及儿童自然教育领域的研究成果,同时也对儿童自然教育活动如何开展、青年人的旅游品位如何提升提供理论依据。

二 研究假设

参考已有研究成果[19-20, 30-32],将儿童时期的自然接触频率、方式、环境、强度和感受作为自然接触经历主要测量维度。鉴于城镇和乡村的惯常自然环境不同,城乡成长背景不同往往接触自然的机会和场景也就不同,如乡村成长背景下自然接触频率可能更高,旅游偏好可能会呈现自然倾向性,因此本文将儿童时期城乡成长背景也纳入自然接触经历的范畴。基于如上考虑,本研究提出以下研究假设:假设1:儿童时期城乡成长背景对旅游偏好有影响;假设2:儿童时期自然接触频率对旅游偏好有影响;假设3:儿童时期自然接触方式对旅游偏好有影响;假设4:儿童时期自然接触环境对旅游偏好有影响;假设5:儿童时期自然接触强度对旅游偏好有影响;假设6:儿童时期自然接触感受对旅游偏好有影响。

二. 研究方法与数据处理

一 问卷设计

为了保证信度和效度,问卷借鉴国内外相关文献中普遍采用的测量问题构建各变量测量指标,并结合自身经验及周边的深度访谈情况进行了修改和补充。设计完成后的问卷邀请专业学者进行审核和完善,最终确定并发放。

问卷由3个部分组成,包含量表题和非量表题。第一部分是基于认知、情感、意向3个维度的旅游偏好量表,第二部分是包含6个维度的儿童时期自然接触经历量表,量表中各变量的题项设置采用5点Likert量表,“非常不同意”至“非常同意”分别赋值为1~5(见表1)。第三部分为样本人口统计学特征,包括性别、年龄、年级以及专业4个题项。

表 1 量表设计量表 测量维度 题项 旅游偏好 认知偏好 1.提到旅游我就会联想到优美的自然

风景[24, 33]2.合理的旅游开发和文明旅游行为是对自然友好的[24, 33] 情感偏好 3.花费时间待在自然中对我很重要[24, 33] 4.我喜欢待在自然环境中[24, 33] 5.在自然环境中我感觉回到精神家园[24, 33] 意向偏好 6.相较于人文旅游活动我更愿意参加自然旅游活动[24, 33] 7.旅游目的地的自然景观比人文景观更加吸引我[24, 33] 儿童时期自然接触经历 成长背景 8.儿童时期的成长地情况[20] 接触频率 9.儿童时期自然接触的频率[20] 接触方式 10.我经常在游憩与教育中接触自然[19-20] 11.我经常在日常生活中接触自然[19-20] 12.我经常在休闲性劳作中接触自然[19-20] 13.我经常在生产性劳作中接触自然[19-20] 接触环境 14.我经常在野外原始环境中接触自然[30] 15.我经常在户外人工环境中接触自然[30] 16.我经常在室内环境中接触自然[30] 接触强度 17.我进行的自然接触比较轻松[19, 31] 18.我进行的自然接触难度比较适中[19, 31] 19.我进行的自然接触比较艰难[19, 31] 接触感受 20.接触自然使我感到沉浸/陶醉[32] 21.接触自然使我感到愉悦/开心[32] 22.接触自然时我没有明显感觉[32] 23.接触自然使我感到劳累/疲惫[32] 24.接触自然使我感到厌恶/嫌弃[32] 二 数据来源和统计学特征

调查问卷于2020年4月通过网络滚雪球方式在北京某高校本科生及研究生群体中随机发放,共回收315份问卷,问卷回收有效率为96.5%。剔除无效问卷11份,本文针对剩余的304份有效问卷进行分析。

样本数据包含男性55人(18.09%),女性249人(81.91%),将近1:4的男女比可能与该校性别比例失衡有关。此外91.78%的受访者年龄在18 ~ 24岁之间,这与90.12%的受访者为大一至大四的本科生基本吻合。从专业类别看,样本中管理学专业的大学生居多(40.46%),其次是工学、经济学、理学、文学和农学等。

三 数据处理

对样本数据经过筛选和预处理后,采用SPSS 26.0软件对处理后的样本数据进行共同方法偏差检验和信效度检验,并对儿童时期自然接触经历和旅游偏好相关变量进行相关性分析和回归分析。

三. 结果与分析

一 共同方法偏差检验

本研究通过如下措施控制共同方法偏差:①发放问卷时告知被调查者填写的匿名性;②设置反向题和筛选题;③采用Harman单因素检验法对共同方差进行检验。结果显示,未旋转情况下共提取出5个主成分,第一个主成分解释了总方差变异的24.52%,说明本研究不存在显著的共同方法偏差问题[34]。

二 信效度检验

首先,通过可靠性分析检验问卷调查数据的内部一致性。结果表明,整体问卷、旅游偏好量表和儿童时期自然接触经历量表的Cronbach's α系数分别为0.752、0.848和0.778,说明问卷整体和各量表数据信度较好。

其次,采用探索性因子分析检验旅游偏好量表和儿童时期自然接触经历量表的效度。两量表KMO值分别为0.806和0.640,均大于0.6,且均通过Bartlett球形检验,数据有效,适宜进行因子分析。采用主成分分析法进行萃取并通过最大方差法进行旋转,最终旅游偏好量表提取出3个因子,累积方差解释率为81.704%,旋转后成分矩阵如表2所示,儿童时期自然接触经历量表提取出4个公因子,累积方差解释率为68.877%,旋转后成分矩阵如表3所示。两个量表的各因子对应题项公共因子载荷均大于0.5,与预期维度一一对应命名。

表 2 旅游偏好量表旋转后公共因子载荷矩阵公因子 题项 认知偏好 情感偏好 意向偏好 认知偏好 1 0.540 2 0.950 情感偏好 3 0.872 4 0.844 5 0.829 意向偏好 6 0.896 7 0.910 表 3 自然接触经历量表旋转后公共因子载荷矩阵公因子 题项 接触方式 接触环境 接触强度 接触感受 接触方式 10 0.672 11 0.771 12 0.713 13 0.808 接触环境 14 0.752 15 0.818 16 0.816 接触强度 17 0.695 18 0.562 19 0.643 接触感受 20 0.786 21 0.796 22 0.676 23 0.840 24 0.809 注:成长背景和自然接触频率维度均为单选题,故未作因子分析。 三 自然接触经历与旅游偏好的相关性分析和回归分析

将自然接触经历的6个维度分别与旅游偏好的3个维度进行相关性分析,结果如表4所示。基于相关分析结果,分别以旅游认知、情感、意向偏好为因变量,以与该三个维度呈现出显著相关关系的自然接触经历各维度为自变量,采取逐步回归法进行回归分析,检验自然接触经历各维度对旅游偏好的影响及影响程度(见表5 ~ 7)。

表 4 儿童时期自然接触经历与旅游偏好的相关性分析旅游偏好 旅游认知

偏好旅游情感

偏好旅游意向

偏好成长背景 Pearson相关性 −0.027 0.040 0.208** 显著性(双侧) 0.636 0.487 0.000 接触频率 Pearson相关性 0.061 0.133* 0.200** 显著性(双侧) 0.286 0.020 0.000 接触方式 Pearson相关性 0.081 0.190** 0.312** 显著性(双侧) 0.159 0.001 0.000 接触环境 Pearson相关性 0.151** 0.325** 0.077 显著性(双侧) 0.009 0.000 0.179 接触强度 Pearson相关性 0.031 0.091 0.235** 显著性(双侧) 0.587 0.114 0.000 接触感受 Pearson相关性 0.304** 0.377** 0.205** 显著性(双侧) 0.000 0.000 0.000 注:*、**分别表示0.05、0.01的显著性水平。 如表5所示,得到自然接触经历对旅游认知偏好的影响方程:旅游认知偏好 = 0.140 × 接触环境 + 0.299 × 接触感受,其中接触感受对旅游认知偏好的影响大于接触环境。

表 5 自然接触经历对旅游认知偏好的系数统计量旅游认知偏好 未标准化系数 标准化系数 t Sig. β 标准误差 常量 2.483 0.251 9.888 0.000 接触环境 0.124 0.048 0.140* 2.569 0.011 接触感受 0.296 0.054 0.299** 5.501 0.000 注:*、**分别表示0.05、0.01的显著性水平。 如表6所示,得到自然接触经历对旅游情感偏好的影响方程:旅游情感偏好 = 0.115 × 接触方式 + 0.295 × 接触环境 + 0.357 × 接触感受。其中接触感受对旅游情感偏好影响最大,其次是接触环境,接触方式的影响最小,而接触频率对旅游情感偏好不存在显著影响关系。

表 6 自然接触经历对旅游情感偏好的系数统计量旅游情感偏好 未标准化系数 标准化系数 t Sig. β 标准误差 常量 0.965 0.313 3.081 0.002 接触频率 −0.010 0.050 −0.011 −0.190 0.849 接触方式 0.123 0.062 0.115* 1.981 0.048 接触环境 0.326 0.057 0.295** 5.765 0.000 接触感受 0.441 0.062 0.357** 7.093 0.000 注:*、**分别表示0.05、0.01的显著性水平。 表7显示城乡成长背景和自然接触频率与旅游意向偏好均无显著影响关系,并得到自然接触经历对旅游意向偏好的影响方程:旅游情感偏好 = 0.192 × 接触方式 + 0.125 × 接触强度 + 0.194 × 接触感受。其中接触感受对旅游意向偏好影响最大,其次是接触方式,接触强度影响最小。

表 7 自然接触经历对旅游意向偏好的系数统计量旅游意向偏好 未标准化系数 标准化系数 t Sig. β 标准误差 常量 1.039 0.405 2.564 0.011 成长背景 0.065 0.051 0.081 1.258 0.209 接触频率 0.007 0.069 0.007 0.101 0.920 接触方式 0.252 0.093 0.192** 2.709 0.007 接触强度 0.196 0.097 0.125* 2.023 0.044 接触感受 0.294 0.083 0.194** 3.561 0.000 注:*、**分别表示0.05、0.01的显著性水平。 基于以上回归分析结果,绘制出自然接触经历对旅游偏好的影响模型(见图1),发现不同维度的自然接触经历对旅游偏好的影响存在差异。

四 自然接触经历对旅游偏好的影响关系分析

经过相关分析发现,儿童时期城乡成长背景、自然接触频率与旅游意向偏好呈显著相关,但回归分析并未发现二者对旅游意向偏好的影响关系,假设1和假设2均不成立。这种假设不成立的情况可以从旅游动机视角解释,一般来说,城镇环境不如乡村环境充满自然要素,再加上恋地情结[35]的存在,乡村成长的人可能对充满乡土情怀和童年记忆的自然旅游目的地更加青睐,但城镇成长的人出于探奇求新或者逃避的动机[36],也有可能寻求逃离城市环境而在自然环境中进行旅游活动,在这些复杂因素的交互作用下,城乡成长背景这个单一因素对旅游偏好的影响难以直接显现。此外,儿童时期自然接触频率的高低不一定对应自然联结的强弱,例如儿童时期由于艰苦劳作导致的高频接触自然,成年后可能反而想逃离自然,而儿童时期自然接触较少但体验感好,成年后可能趋向于为弥补童年自然接触缺失的遗憾而表现出旅游偏好的自然倾向性。

接触方式对旅游情感和意向偏好表现出显著影响,对旅游认知偏好无显著影响,假设3部分成立。无论是主动参与自然接触活动,还是客观置身于自然环境中,哪种方式接触自然都不会使旅游认知产生明显的自然倾向性,这有可能是因为大学生已形成的旅游认知中,并不把旅游局限于在自然环境中,而是也包含人文环境。一般来说,游憩和教育活动以及休闲性的劳作活动,属于比较有目的性的主动的自然接触,而日常生活以及生产性劳作活动多为无意识的自然接触,可能更容易在无形中与自然产生联结,因而旅游偏好更容易呈现亲自然性。

接触环境对旅游认知和情感偏好均有显著影响,而对旅游意向偏好无显著影响,假设4部分成立。这可能是由于野外原始自然环境保持了自然的原真性,在这种环境中更容易使人与自然产生认知和情感上的联结,对自然的态度也可能会更加亲切友好,在旅游认知和情感偏好上更可能呈现出自然倾向性。而在人工打造的环境如阳台花园、城市公园进行自然接触时,自然接触活动十分有限,也不容易产生自然环境与生活环境的界限感,所以对自然的感知可能没有那么明显,因而在旅游时也不会特意强调选择自然旅游目的地或进行自然旅游活动。

接触强度对旅游意向偏好有显著影响,而对旅游认知和情感偏好无显著影响,假设5部分成立。由于每个人对自然接触强度的理解可能参差不齐,对不同强度的自然接触喜好也有所差别,因而对自然的认知和情感也难以统一衡量。有一定强度的自然接触具有互动性和参与性,如照料动植物、收集落叶等,或者需要耗费一定的体力和精力,如爬山徒步、田野劳作等,这类自然接触体验通过实际行动内化于心,能使人更加深入地了解自然、体验自然,因而在未来旅游时更有可能倾向于与自然直接互动。

接触感受对旅游认知、情感、意向偏好3个维度均有显著影响关系,假设6成立。接触自然时的感受越积极,对自然的情感就越加亲近友好,旅游偏好也会更明显地呈现出亲自然性。反之,接触自然时更多表现出消极情绪,与自然产生负面情感联结,那么旅游偏好就更不容易表现出亲自然性。

四. 总结与讨论

一 总 结

综上所述,大学生在儿童时期的自然接触经历与其成年后的旅游偏好存在一定的关系且不同维度的关系紧密度存在差异,具体如下。

1)城乡成长背景和自然接触频率并未对旅游偏好表现出显著影响关系,但仍存在一定的相关关系。这种关系虽然不是因果关系,但也启示我们多创造机会让城镇儿童接触乡村自然环境似乎有益无害,比如在城镇居住的家庭可利用寒暑假多带孩子去乡村看看,丰富其乡村成长经历,或多带孩子去市郊乡村旅游,体验乡村生活,组织其参与生产劳作等日常生活中难以进行的自然接触活动,促进儿童劳育发展。

2)自然接触方式对旅游情感和意向偏好存在显著影响关系。在游憩与教育中有意识的自然接触可能不如日常生活中不经意的自然接触对人潜移默化的影响更加深远,因此,自然教育不一定要通过大规模或者专门组织的项目活动开展,而是可以融入到日常生活与休闲活动中,例如让儿童亲手种植自己喜欢的蔬菜水果、观察奇特的自然现象等,在“润物细无声”中培养儿童的自然兴趣。

3)自然接触环境对旅游认知和情感偏好存在显著影响关系。人为干预较多的自然环境并不能取代人为干预较少的真实自然环境对儿童产生的影响,因此儿童自然教育活动需要更多在人为干预较少的真实自然环境中开展,使儿童真正亲近自然、热爱自然,从而增强其自然归属感,促进其当下及未来的身心健康发展,激发其形成积极的环境态度和环境行为。

4)自然接触强度对旅游意向偏好存在显著影响。儿童时期自然接触具有一定强度,旅游意向偏好更容易表现出自然倾向性,因此在自然教育中宜引导儿童进行具有一定强度的自然接触,加强其对自然的感知印象,深化其与自然的认知和情感联结。

5)自然接触感受对旅游偏好存在显著影响,接触感受更积极,旅游偏好更容易表现出亲自然性。由此可见儿童在进行自然接触时要注重其接触感受的正向引导,积极的感受有利于从自然中得到正向反馈,未来在旅游时对自然环境的态度可能会更加友好,有利于旅游时保持文明的行为习惯。

6)本研究对大学生旅游市场开发也具有一定的启发意义。由于儿童时期成长背景不同的大学生自然接触经历存在差异,旅游偏好也呈现出区别,因而在开发大学生旅游市场时,需要更加注重其旅游体验质量的提升,可通过开发不同的自然旅游产品来吸引具有不同童年经历的大学生。对于儿童时期自然接触经历丰富的大学生,可以深挖其童年记忆点,定制“复古游”“怀旧游”;对于儿童时期自然接触经历相对匮乏的大学生,通过开发自然体验游、深度游来增强旅游目的地的吸引力,如设置情境项目和活动,使其能身临其境,从而获得更高的旅游体验满意度。

二 展 望

本研究对儿童时期的自然接触经历和成年后的旅游偏好的关系进行了跨领域的探讨,虽然得出了具有一定意义的研究结论,进一步证实了“重要生命经验”的相关研究成果,佐证了“儿童乃成人之父”[37]这一富有哲理的观点,也充实了旅游领域中旅游偏好的影响因素和形成机制等相关研究,但由于研究问题的复杂性和可供参考的研究文献的匮乏,本研究存在一些研究设计和实施上的局限性。具体表现在:一是问卷设计的不足,因为无法找到相关研究已被验证的成熟量表作为理论依托,问卷题项设置可能存在不合理之处。二是样本数据的局限,回顾性调查大学生儿童时期的自然接触经历,回忆偏倚难免存在,且问卷发放时期为疫情封闭管理期间,被调查者由于长期在家不能出门,可能会出现短暂的自然倾向心理,对调查结果可能造成一定的干扰,导致样本数据会存在一定误差,另外此次问卷收集到的样本数据也存在性别失衡的问题。三是未考虑在人类生命历程中社会文化等因素对其心理和行为的影响,如文化背景、主观规范等,也忽略了自然联结等可能具有中介或调节作用的相关变量的影响,这也是未来研究需要进一步解决的问题。

此外,本研究基于截面数据简单推断因果关系也有一定的局限,今后可采用纵向研究的方法,对选定的样本儿童进行追踪调查直至其成年,使得数据更加科学合理。还可将研究对象范围扩大至“90后”或其他特定群体,以丰富和完善旅游偏好与儿童自然接触经历关系的研究成果。

-

表 1 样本农户其他基本情况

家庭总人口 劳动力人口 外出务工劳动力 户均耕地面积/亩 户均林地面积/亩 贫困户①人口比重/% 退耕农户 7 936 5 482 2 257 8.42 12.30 20.94 非退耕农户 2 895 1 970 830 9.74 4.01 18.05 表 2 退耕农户和非退耕农户家庭最主要收入来源对比

样本数 务农/% 务工/% 工副业/% 转移性收入/% 林业经营收入/% 其他/% 非退耕农户 686 46.06 44.46 4.37 1.75 1.17 2.19 退耕农户 1 809 37.80 50.80 4.26 1.99 2.71 2.44 -

[1] 中国绿色时报. 完善政策精准发力持续推进退耕还林还草工程建设[EB/OL]. [2019-09-06].http://www.forestry.gov.cn/main/4143/20190906/155249641328704.html. [2] 王闰平,陈凯. 中国退耕还林还草现状及问题分析[J]. 水土保持研究,2006,13(5):188-192. doi: 10.3969/j.issn.1005-3409.2006.05.062 [3] 姜琦. 三峡库区退耕还林现状及新一轮退耕还林对策−以秭归县为例[J]. 湖北林业科技,2015,44(2):64-66,83. doi: 10.3969/j.issn.1004-3020.2015.02.018 [4] 梅再美,熊康宁. 喀斯特地区水土流失动态特征及生态效益评价−以贵州清镇退耕还林(草)示范区为例[J]. 中国岩溶,2003,22(2):136-143. doi: 10.3969/j.issn.1001-4810.2003.02.010 [5] 赖亚飞,朱清科. 吴旗县退耕还林生态效益价值评估[J]. 水土保持学报,2006,20(3):83-87. doi: 10.3321/j.issn:1009-2242.2006.03.021 [6] 李晓明,梅莹,牛栋瑜,等. 退耕还林工程效益评价与对策建议−以合肥市郊区三县为例[J]. 林业经济问题,2017,27(3):243-248. [7] 李敏,姚顺波. 退耕还林工程综合效益评价[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版),2016,16(3):118-124. [8] 陶然,徐志刚,徐晋涛. 退耕还林、粮食政策与可持续发展[J]. 中国社会科学,2004(6):25-39. [9] 刘诚,刘俊昌. 我国退耕还林政策的实施对粮食安全的影响[J]. 北京林业大学学报(社会科学版),2007,6(4):42-47. doi: 10.3969/j.issn.1671-6116.2007.04.008 [10] 刘璨. 我国退耕还林工程对粮食产量影响的分析与测度[J]. 林业经济,2015(9):51-65. [11] 徐晋涛,陶然,徐志刚. 退耕还林:成本有效性、结构调整效应与经济可持续性−基于西部三省农户调查的实证分析[J]. 经济学(季刊),2004(4):139-162. [12] 李彧挥,孙娟. 从政府与农户的动态博弈分析退耕还林工程的可持续性[J]. 中国人口·资源与环境,2006,16(6):62-65. [13] 支玲,杨明,卿向阳,等. 西部退耕还林工程可持续发展能力评价−以云南省鹤庆县、贵州省织金县和四川省朝天区为例[J]. 林业科学,2010,46(5):161-168. doi: 10.11707/j.1001-7488.20100526 [14] 马建玲. 张掖市退耕还林工程可持续发展存在的问题及对策[J]. 防护林科技,2017(12):86-87. [15] 陈珂,王秋兵,杨小军. 退耕还林工程后续产业经济可持续性的实证分析−以辽宁彰武、北票为例[J]. 林业经济问题,2007,27(3):238-242. doi: 10.3969/j.issn.1005-9709.2007.03.010 [16] 季猛,刘华存,李伟,等. 成都市退耕还林工程后续产业发展现状及对策[J]. 四川林业科技,2013(2):91-94. doi: 10.3969/j.issn.1003-5508.2013.02.021 [17] 相莹莹,黄麟,曹巍,等. 陕甘宁地区退耕还林/草的生态成效分析[J]. 安徽农业科学,2014,42(17):5524-5528. doi: 10.3969/j.issn.0517-6611.2014.17.068 [18] 李登科,卓静,孙智辉. 基于 RS 和 GIS 的退耕还林生态建设工程成效监测[J]. 农业工程学报,2008,24(12):120-126. doi: 10.3321/j.issn:1002-6819.2008.12.026 [19] 顾文,赵阿丽,徐健,等. 基于碳汇生产理念下的县南沟流域退耕还林工程实施效果评价[J]. 水土保持究,2014,21(2):144-157. [20] 张晓霞,杨宗儒,查同刚,等. 晋西黄土区退耕还林22年后林地土壤物理性质的变化[J]. 生态学报,2017,27(2):416-424. [21] 宋富强,杨改河,冯永忠. 黄土高原不同生态类型区退耕还林(草)综合效益评价指标体系构建研究[J]. 干旱地区农业研究,2007,25(3):169-174. doi: 10.3321/j.issn:1000-7601.2007.03.036 [22] 吴礼军,刘青,李瓅,等. 全国退耕还林工程进展成效综述[J]. 林业经济,2009(9):21-37. [23] 苏月秀,彭道黎,谢晨,等. 退耕还林(草)政策主要成效及趋势分析−基于西北5省和内蒙古793个退耕农户的统计分析[J]. 水土保持通报,2011,31(6):199-202. [24] 任红燕,李惠,邢虹娟,等. 农户视角下的退耕还林政策实施效果评价−基于吕梁市和临汾市农户调查[J]. 环境与可持续发展,2019(1):72-75. [25] 王小军,罗晓强,武紫娟. 木里县退耕还林成效及成果巩固的对策探讨[J]. 防护林科技,2017(12):101-104. [26] 国家林业局. LY/T 1757—2008退耕还林工程社会经济效益监测与评价指标[S]. 北京: 中国标准出版社, 2008. [27] 国家林业和草原局. 中国退耕还林还草二十年(1999—2019)[EB/OL]. [2020-09-20]. http://www.forestry.gov.cn/html/tghl/tghl_934/20200630113833040795001/file/20200630114248886864236.pdf. [28] 朱长宁,王树进. 退耕还林对西部地区农户收入的影响分析[J]. 农业技术经济,2014(10):58-66. [29] 于伟咏,漆雁斌. 退耕还林工程对农业产业结构和人口流动的影响研究[J]. 林业经济,2018(3):80-87. [30] 杨小鹏. 陕西退耕还林工程对农业经济的驱动分析[J]. 水土保持研究,2007,14(4):230-232. [31] 王传胜,孙贵艳,孙威,等. 云南昭通市坡地聚落空间特征及其成因机制研究[J]. 自然资源学报,2011(2):237-246. doi: 10.11849/zrzyxb.2011.02.007 [32] 刘东生,谢晨,刘建杰,等. 退耕还林的研究进展、理论框架与经济影响−基于全国100个退耕还林县10年的连续监测结果[J]. 北京林业大学学报(社会科学版),2011,10(3):74-81. doi: 10.3969/j.issn.1671-6116.2011.03.013 [33] 张坤,谢晨,彭伟,等. 新一轮退耕还林政策实施中存在的问题及其政策建议[J]. 林业经济,2016(3):52-58. [34] 李国平,石涵予. 退耕还林生态补偿标准、农户行为选择及损益[J]. 中国人口·资源与环境,2015,25(5):152-161. [35] 国家统计局农村社会经济调查司. 中国农村统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2016-2019. [36] 耿仲钟. 我国农业支持保护补贴政策效果研究[D]. 北京: 中国农业大学, 2018. [37] BENNETT M T. China’s sloping land conversion program:institutional innovation or business as usual?[J]. Ecological Economics,2008,65(4):699-711. doi: 10.1016/j.ecolecon.2007.09.017

[38] 喻永红. 补贴期后农户退耕还林的态度研究−以重庆万州为例[J]. 长江流域资源与环境,2014,23(6):774-780. doi: 10.11870/cjlyzyyhj201406005 [39] ZHANG K,PUTZEL L,BARAL H,et al. Studies on forest landscape restoration in hilly and mountainous regions of Asia and Africa —an introduction to the special issue[J]. International Forestry Review,2017,19(S4):1-7.

-

期刊类型引用(0)

其他类型引用(1)

下载:

下载: