Relationship Between Place Meaning and Well-being of Tourists: A Case Study of Rural Tourism in Hebei Jieshi Mountain

-

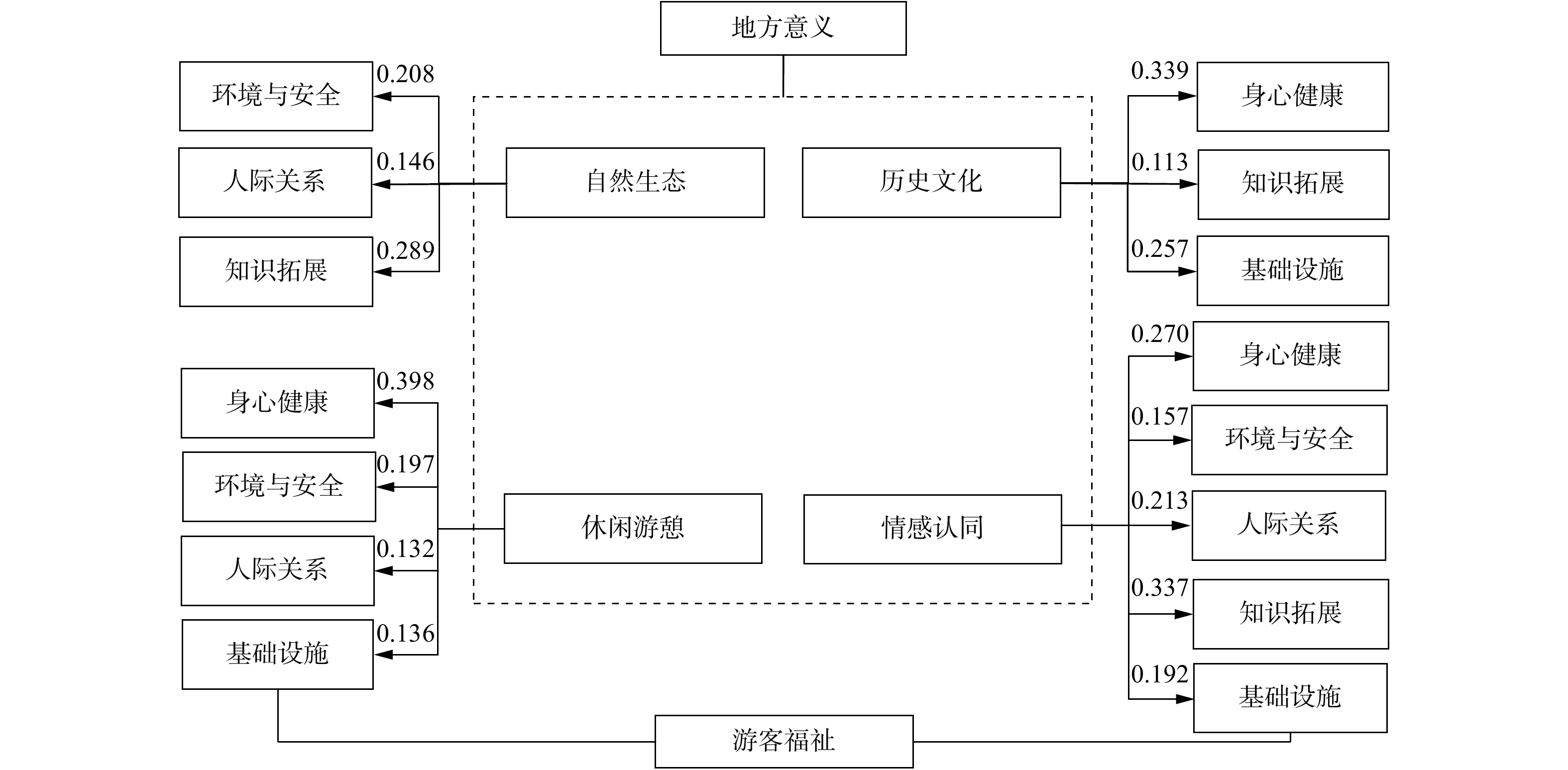

摘要: 随着地方理论的不断深化以及对个体福祉的广泛关注,地方与福祉的关系成为值得学界深入探讨的问题。在旅游中如何提升游客福祉水平,构建目的地的地方意义,对旅游的可持续发展具有重要意义。以河北昌黎碣石山为例,探讨了旅游目的地地方意义与游客福祉之间的关系,从自然生态、历史文化、休闲游憩、情感认同等多个方面的地方意义出发,探究对游客福祉包括游客身心健康、环境与安全、人际关系、知识拓展和基础设施5个维度的影响,并构建了地方意义对游客福祉影响的模型。通过研究旨在为当地旅游管理和发展提出相应建议,创造和挖掘地方意义,提高游客福祉。Abstract: With the continuous deepening of local theories and the extensive attention to individual well-being, the relationship between place and well-being has become an issue worthy of in-depth discussion by academic circles. How to improve the well-being of tourists in tourism and build the local significance of the destination is of great significance to the sustainable development of tourism. This article, by taking J ieshi Mountain in Changli County, Hebei Province, as an example, explores the relationship between the place meaning of tourist destinations and the well-being of tourists. Starting from the place meaning of natural ecology, historical culture, leisure and recreation, and emotional identity, this article probes into the implications for the well-being of tourists from such five perspectives as physical and mental health, environment and safety, interpersonal relationships, knowledge development and infrastructure, and builds a preliminary model of the impact of place meaning on the well-being of tourists. Through the research results, we aim at putting forward corresponding suggestions for local tourism management and development, creating and tapping place meanings, and improving the well-being of tourists.

-

Keywords:

- place meaning /

- subjective well-being /

- tourists

-

作为清洁可再生能源,小水电在解决农村用电、助力脱贫攻坚、优化能源结构、促进地方发展方面发挥了重要作用,但与此同时也存在因无序开发、过度开发而严重破坏河流生态系统等突出问题,成为国家公园建设管理中的一大挑战。对此,水利部等7家单位发布《关于进一步做好小水电分类整改工作的意见》(水电[2021]397号),加强了对小水电的整改。然而,实践中又屡屡出现“一刀切”的问题,“一关了之”成了管理部门的“家常便饭”,有的地方政府甚至还将小水电退出的数字指标作为生态保护的绩效考核成果。例如,仅大熊猫国家公园一般控制区(荥经县区块),就在2023年完成了17座小水电站的清理退出验收工作[1]。问题是,清退工作往往“重拆轻补”[2],除了水电建设经营者私人经济利益受损外,水电清洁能源所蕴含的公共利益也受到了侵害,部门矛盾、政企矛盾重重,反过来也危害了国家公园的可持续建设。

“小水电”或清洁能源项目整改事件反映了值得深思的三大问题:其一,清洁能源项目在立项之初是否考虑了设施运行对生态环境的不利影响;其二,清洁能源项目与生态保护冲突之时,何者优先应由谁来判断,判断依据是什么;其三,清洁能源项目整改后除了考虑经营人的利益损失外,对区域能源基本供给和居民用电等民生问题和发展问题是否也应有妥当的因应之道。

上述问题揭示了国家公园建设管理中利益冲突的多样性和复杂性:既有公益与私益的冲突,也有公益与公益的冲突。然而,学界主要集中于环境公共利益的概念界定和适用限制等问题,对能源利益的关注较少。况且,大多偏好能源安全、用能权交易等问题,对新能源开发可能蕴含的能源公共利益,以及能源公共利益与生态公共利益冲突等相关研究则较为少见。

实践中,在生态保护理念逐步强化和能源法治建设滞后的双重背景下,能源公共利益的独立价值一直未能得到应有重视,一度被经营权人的私益所遮蔽,生态公共利益也天然被认为优先于能源公共利益。为了回应和解决上述问题,本文尝试对国家公园建设管理中的利益冲突问题进行专门分析,梳理相关公共利益的内涵,进而在立法层面提出解决这一问题的思路和措施,以期为推进生态文明和美丽中国建设贡献绵薄之力。

一. 问题阐释:水电开发与国家公园保护的利益冲突

国家公园小水电开发与生态环境保护的冲突在国内较为常见,在域外,民众通过集会、游行、抗议等方式反对水电设施建设的新闻也常见于媒体[3]。诚然,水电开发在优化能源结构、保障能源安全等方面具有一定的优势,但其对水环境、水资源、水生态以及周边生态环境的影响无疑也是客观存在的。对此,需要从利益主体与结构的差异、目标的冲突以及价值立场的相悖等角度出发,综合考量国家公园小水电开发与生态保护利益冲突日益激化的深层原因。

一 国家公园水电开发与生态环境保护冲突的域外案例

环境公共利益与私人利益之间的冲突屡见不鲜,但环境公共利益(广义)内部的冲突往往不被关注。以国家公园建设为例,国家公园为确保园内生态环境功能的可持续,对园区进行规划和分区管控,对保护环境公共利益而言是十分正当的。同时,为了延缓和适应气候变化,大力发展水电、风电、太阳能等清洁能源和新能源产业,降低化石能源比重,优化能源结构,本身也具有公共利益的属性,可称为能源型环境公共利益。当生态型环境公共利益(以下简称生态公共利益)与能源型环境公共利益(以下简称能源公共利益)发生冲突时,生态优先或保护优先的原则便存在适用上的困难——难以解决环境公共利益内部的冲突问题。

试以南美洲智利政府2007年提出的“阿亚森水电站”项目为例说明之。该水电站项目的施工,有可能危及下游地区国家公园的存续,并对生态功能区造成不可估量的损害。其中,可能直接受到影响的就是托雷德裴恩国家公园,因为水电设施的存在和运营很可能破坏当地哺乳动物、鸟类等野生动物的生境。早在该水电项目环境影响评价阶段,智利国内反对声不断,为平息各方争论,智利当局花了1 000天进行环保论证,最终决定建设该项目。2011年5月,当最终决定建设水电站的消息在全国传开之后,3万余名反对者在智利首都圣地亚哥举行了游行示威等抗议活动,“巴塔哥尼亚绝对容不下水坝”“政府所说的能源匮乏是大骗局”等标语反映了反对者的不满与对当局的不信任。冲突的最终结果是,法院裁定暂停这一项目[4] 。

无独有偶,在塞尔维亚同样爆发了类似的矛盾和冲突。2018年塞尔维亚东南部的Pirot,为了抵制在建的小型水电站对自然保护区、自然公园可能造成的生态破坏,出现了各种形式的环境抗议活动。有的居民在当地游行示威向主管部门施压,有的居民则带上工具前往水电站建设工地和河流沿线进行抗议,这一系列活动被称为“保卫山河”行动[5]。政府的不作为以及将游行民众的行为定性为对公权力的挑衅,使得矛盾进一步激化,以致保护与发展的矛盾升级为公民和政府之间的矛盾。

除了前述略带暴力性的示威游行之外,近年来还发生了不少通过集会、请愿等温和方式对可能影响自然保护地生态环境的水电站建设进行抵抗的活动。2022年波斯尼亚和黑塞哥维那(简称“波黑”)就出现了这种情况。当地媒体5月9日报道,30多个环保组织的代表在波黑联邦议会前举行集会,提交关于修改《电力法》的议案,要求议会尽快正式立法,全面禁止小型水电站项目建设。迫于各方压力,当地媒体7月7日报道,波黑联邦议会民族院以33票赞成、1票弃权、0票反对的结果通过了联邦《电力法》修正案,禁止在其境内建设装机容量10 MW以下的小型水电站[6]。

二 国家公园小水电开发的利弊得失

从上述事例中可以发现,国家公园建设中保护与发展的冲突主要体现在园区内部和周边是否可兴修小型水电站的问题上。在我国,同样面临类似问题。改革开放以来,随着生产力水平的不断提升,区域发展不平衡的矛盾日益凸显。我国农村水能资源十分丰富,水电产业颇具规模,在脱贫攻坚中发挥了重要作用。近年来,国家对农业农村的工作重点,逐步从脱贫攻坚转到建设社会主义新农村,再到乡村振兴,小型水电在乡村振兴战略中扮演了重要角色。这是因为,水电行业除了能带来直接的经济效益外,在节能减排、水文调节、适应气候变化等方面也有重要意义。

然而,不可否认的是,在国家公园园区或接壤地区发展水电,势必带来诸多问题。其一,小型水电站的开发可能影响水资源的利用效率。小型水电站蓄水量少,尤其是依托于小型水库存在的小型水电站,水体不够深,夏天持续的高温蒸腾造成河流径流量严重损失[7]。其二,对生态环境可能产生重大影响。水电站的修建不仅可能淹没自然保护地,造成保护地面积萎缩,使其生态功能降低,还可能对鱼类的生存产生影响,特别是挤压洄游鱼类的生存空间。其三,对防洪工作可能产生不利影响。小型水电站防洪设施相对不完善,这部分投入的资金和人员也较少,一旦出现洪水等自然灾害,水电站应急处置能力较弱,若出现溃坝等情形,就会给下游造成严重损失。其四,对周边地区的地域形态和经济发展可能产生影响。2015年全国两会关于重庆小南海水电站项目就出现了重大分歧,主要的反对方是泸州市和宜宾市。泸州市认为,小南海工程将造成泸州港区泥沙淤积,使得泸州港成为“死港”,这就是水电站对周边经济和基础设施直接影响的体现。从长远来看,由于水电站的存在,河流水文特征被调整得更为平稳,相应的,流水沉积效应为下游带去的天然养料也会减少,土壤肥力持续下降,最终必然影响下游地区的农业生产活动。其五,水电站的修建需要构筑堤坝和生态移民,耗资巨大,且极易诱发社会冲突。正是考虑到水电发展的利弊得失,国家出台了一系列政策文件,来引导水电行业的健康发展。

三 小水电开发与国家公园保护冲突背后的利益分析

小水电开发与国家公园保护之利益冲突产生的核心原因主要体现在三个方面:一是小水电开发与生态利益的主体与内容存在较大差异,小水电开发经济利益涉及的主要是相关市场主体,而国家公园生态利益惠及的则是较大范围内的不特定多数人;二是小水电开发与国家公园建设的目标难以兼容;三是小水电开发与国家公园建设的价值立场相悖。

首先,利益主体和内容不同。小水电开发的利益主体主要有两类:一是设施营运人,二是基于水电开发而获得用能便利的居民。对设施营运人而言,小水电开发利益是经济利益、财产性利益,属于私益的范畴;对于当地民众而言,小水电开发或实现了能源开源或降低了用能成本,这种利益具有普惠性,已具有公共的属性(类似消费者利益),可属于公益的范畴。因此小水电开发所关涉的利益既有私人利益又有公共利益。国家公园利益的惠及主体是不特定的多数人,利益内容既包括对国家公园美好景色的审美体验(属于后文所说的狭义环境公共利益),也包括国家公园所具有的涵养水源、保持水土、调节局部气候等生态服务与支持功能(属于后文所说的生态公共利益)。这些利益本身都具有非排他性,均属于公共利益的范畴。可见,无论从利益主体还是利益内容结构来看,小水电开发利益与国家公园保护利益具有较大的差异。

其次,小水电开发对国家公园建设具有一定程度的负面作用。国家公园是我国自然生态系统中最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集的部分,其保护范围大,生态过程完整,具有全球价值和国家象征意义,国民认同度高。小水电开发对国家公园的生态环境破坏较大,这些开发行为带来的负外部性治理难度大、治理成本高。由于国家公园保护带来的利益具有间接性,普通民众对此种利益受损的感知存在延迟,且主动维权意愿不足,需要国家作为公共利益的代表对小水电开发行为进行约束。

最后,小水电开发与国家公园建设的价值追求存有冲突。在国家公园的众多价值之中,全民公益性、生态安全、高质量发展无疑是最为重要的三大价值尺度。国家公园全民公益性强调环境利益由全民共有、共建、共享。小水电的开发经营权是私人独占的,主要也是由经营人自筹经费独立建设,小水电建设的成果只能惠及当地居民,无法实现全民公益,因此小水电开发与全民公益性的价值导向难以融合。从生态安全的角度出发,风险社会的持续演化使得生态安全逐渐被确定和接纳为国家整体安全的内在构成要素,并成为执政党和政府的重要战略考量[8]。如果不对国家公园核心区的小水电加以限制,势必造成生态环境的退化,影响生态安全。从高质量发展的角度看,国家公园设立的主要目的是,在保护生态福祉、确保当代人和后代人对美好生态环境的享用的同时,把“绿水青山”变为“金山银山”。可见,国家公园不同于传统意义上的“公园”或“景区”,国家公园的发展,强调的是基于生态产品价值实现的高质量发展,如发展生态旅游、森林康养、林下经济等,无疑属于绿色发展或生态经济的范畴。相较而言,小水电开发的主要目的是“经济发展”,不强调对生态环境的保护,本质上难以归入绿色发展或生态经济的范畴。

二. 概念重界:国家公园建设管理中的水电能源利益和环境公共利益

国家公园保护所涉环境公共利益的内涵外延,因其复杂属性,当前仍存有诸多分歧和争议。为了准确界定国家公园保护中环境公共利益的含义,需要从公共利益的内涵及特征、环境公共利益的概念及构造、国家公园环境公共利益的基本类型三个层面进行阐释。

一 公共利益的基本内涵及特征

如何认识国家公园立法所保护的环境公共利益,关键在于如何把握公共利益的概念。众所周知,公共利益的保护是法治建设的难解之谜。这是因为,公共利益的扩大与滥用容易造成公权对私权,尤其是财产权的侵犯。

通常而言,公共利益具有以下主要特征:第一,公共利益具有公共性和不可放弃性等特征。自然人可以放弃自身的权益,但公共利益由于利益的整体性,任何自然人都无权代表其他不特定的多数人对此种利益声明放弃。第二,利益存在的时空条件性。“公共”一词在现代汉语中具有“公有的、公用的”和“众人共有的”两种含义,但无论采取哪种解释,都可以看出其涉及主体之广、汇集利益之众。公共利益表征了不特定多数人共同利益诉求的汇集,脱离了具体区域空谈公共利益很可能让公共利益沦为恣意行使公权的工具。因此,国家应当在立法层面对公共利益的范围和界定规则作出规定,特别是将应然层面的公共利益上升为法定公共利益的过程中,要更多关注民众的意愿。第三,利益主体的不特定性和利益实现的外溢性(正外部性)。公共利益有别于集体所有制下的集体利益的最大特征,就在于集体利益的范围是特定的,具有成员性,而公共利益不具有身份属性,其利益归属于不特定的多数人。此外,个人行动对公共利益的改变是潜移默化的,需要一定的时间才能有所显现,具有累积性,而公共行动对公共利益的改变是立竿见影的。个人实现私人利益往往只能惠及自身和有限的利益相关者,而公共利益的实现可以惠及区域内的不特定多数人,具有利益的开放性和普惠性。

二 环境公共利益的概念

在界定环境公共利益的概念时,既要考虑公共利益的一般特征和普遍形式,也要兼顾环境公共利益自身的特性。在界定环境公共利益之前,务必先对“环境”以及相关的“资源”“生态”等三大概念有一个清晰的认识。实际上,我们常说的“环境”“资源”“生态”是人们基于自然要素所具有的环境支持、资源供给和生态服务三大功能而对其的三种称谓,即所谓的以“用”名“体”。换言之,自然与环境、资源、生态的关系是“一体三用”或“一体三面”的关系[9],因此,可将广义的环境利益细分为狭义的环境利益、生态利益和资源利益[10]。

狭义的环境利益具有公共性和可独享性,如洁净的空气、清洁的水源、安宁的环境、美丽的景观等,可由多个私主体共同享用,能被权利化为环境权,如清洁空气权、景观权等[11]。狭义的环境利益主要是不特定主体基于环境享用而产生的利益诉求。生态利益通常不由人直接享有,而是与不确定的多数人的间接利益、长远利益相关。事实上,水土保持、防风固沙、水源涵养、洪水调蓄、气候调节、维护生物多样性等生态服务功能所承载的生态公共利益无法像环境利益那样被权利化,但可通过划定主体义务、严格政府责任等方式强化对其的保护。

资源利益本质上属于财产性利益,通常属于私益的范畴,与公共利益关联性不大,不过,部分资源利益也具有显著的公共性,可称之为资源公共利益。所谓资源公共利益,指自然资源开发利用所直接承载的公共利益,例如,页岩气、铁、稀土、晶质石墨等战略性矿产资源关乎国计民生、国家稳定,因此也就兼具公共利益的属性。再如,水电、风电、光电等清洁能源的开发利用,不仅有利于降低化石能源比重,缓解能源危机和气候变暖,而且能够发挥调峰、填谷、储能等功能,有利于保障新型电力系统的安全可靠和稳定运行,无疑也兼有公共利益的属性。

综上,通过类型化分析可知,广义的环境公共利益包括狭义环境公共利益、生态公共利益和资源公共利益等形态。为了方便分析,可将狭义环境公共利益、生态公共利益统称为生态环境公共利益,简称为中义环境公共利益。

三 国家公园相关环境公共利益的类型

国家公园保护所涉及的环境公共利益包括狭义环境公共利益和生态公共利益。狭义环境公共利益是指国家公园内部生态环境改善所带来的环境承载力(环境容量)的提升以及民众对国家公园美好环境的审美利益等。生态公共利益主要是指国家公园所具有的水源涵养、水土保持、气候调节、生物多样性维护等生态服务功能所蕴含的利益。

在上述公共利益中,生态公共利益是国家公园环境公共利益中的主要类型。生态公共利益具有以下主要特征:首先,生态公共利益是人的利益而非“环境”的利益,这就表明生态公共利益的实现是为了人的全面协调可持续发展,而非单纯保护生态环境本身,这一点与国家公园立法的目的、宗旨、立场以及可能涉及的法律保护措施息息相关。其次,相较于经济开发利益,生态公共利益是隐性利益或长远利益而非显性利益,很容易被忽视或者遮蔽。由于经济理性的驱使,人们更容易关注和重视眼前的显性利益,对隐性的生态公共利益往往不够重视。对生态公共利益的维护,自然人个体的行动固然重要,但更多地还需依赖政府监管的公共行动。最后,生态公共利益是非排他性利益而不是独占性利益,这种利益在实现过程中并不排斥他人的共享。例如,国家公园园区所带来的涵养水源、维护生物多样性、调整局部气候等利益是可共享的,并不能直接归属于某一具体的自然人个体。

四 国家公园水电能源利益的构成

水电能源利益是以水电能源开发为客体,以价值实现为核心建构的利益群,即以客体为划分标准形成的利益类型。以利益主体作为划分标准,国家公园水电利益至少包括以下三个维度的利益(见图1):一是以水电开发者为利益主体的经营者利益。此种利益已被权利化,纳入经营权的客体,属于典型的私人利益。二是以社区居民为利益主体的用能利益。水电能源开发期间可产生能源的总量是确定的,但社区居民人数并不特定,社区居民对水电能源的依赖程度也不完全一致,故此种利益同消费者利益具有同质性,属于社会性公共利益。三是以不特定人为主体的水电能源公共利益,即水电开发带来的生态环境正外部性及经济正外部性利益。这是因为,水电开发不仅对减轻大气污染和控制温室气体排放具有重要作用,而且具有启停迅速、运行方式灵活、负荷跟踪能力强等特点,能够发挥调峰、填谷、储能等功能,是电力系统绿色、低碳、清洁、灵活调节电源和长周期储能的措施,有利于保障新型电力系统安全可靠和稳定运行,为电力系统大规模接入和高效消纳风光新能源创造条件[12]。2023年4月调解结案的北京市朝阳区自然之友环境研究所诉国网甘肃省电力公司“弃风弃光”案,就属于典型的绿色能源公共利益诉讼。

三. 协调之策:国家公园保护与水电开发的利益平衡

在协调水电能源利益和环境公共利益的冲突时,应当采取类型化的思维模式,将利益冲突化为最小单元。将水电能源利益作为整体性利益进行考量时,国家公园中水电能源利益与环境公共利益中的生态公共利益冲突最为凸显。在此基础上,将水电能源利益进一步拆分,可概括出三大冲突:一是如何处理水电经营者利益与环境公共利益的利益冲突;二是如何化解社区居民用能权益与环境公共利益的冲突;三是如何协调水电能源公共利益与环境公共利益的关系。

从国家公园建设与管理实践出发,水电经营者利益与环境公共利益的平衡,可以通过行政补偿等方式对水电经营者的受损利益进行补偿。对社会性公共利益、能源公共利益与环境公共利益的冲突,不能仅依靠公共利益优先原则处理,而应通过学理推演,确定公共利益冲突化解的基本原则和基本路径。

一 明确利益冲突化解的处理原则,保障社区居民基本用能需求

国家公园建设中,水电能源利益与环境公共利益冲突明显。化解利益冲突的首要任务是采取利益平衡的基本方法。有学者指出,处理环境利益冲突可以采取一体化原则、社会可承担性原则、紧缺利益优先保护原则、协商原则及类型化原则[13]。本文建议将化解水电能源利益与环境公共利益冲突的基本原则界定为价值位阶原则(高位价值优先)、比例原则、总体利益最大化原则及倾斜保护原则[10]。价值位阶原则是指在不同位阶的法的价值发生冲突时,在先的价值优于在后的价值[14],例如人身利益优先于财产利益,基本人权优先于其他人权范畴。比例原则强调同一位阶内进行利益衡量,必须有所取舍时,应尽可能降低利益被贬损者的受损程度。总体利益最大化原则是指基于整体主义立场,考量各方利益总量,坚持总量优先。而倾斜保护原则作为补充性原则是指弱者利益尤其是民生利益必须予以保障。在具体适用上,价值位阶原则属于第一原则,若被比较的利益处于同一位阶(如都属于经济利益)则适用比例原则。总体利益最大化原则和倾斜保护原则可发挥评估和补充作用。

实践中,不少地方在国家公园建设中“一刀切”地拆除小型水电站,虽然保全了生态公共利益,却牺牲了能源利益。如前文所述,水电能源利益的损失主要包括三部分:一是开发运营人的现实利益和期待利益损失,二是社区居民用能公共利益损失,三是水电站建设运行所蕴含的清洁能源公共利益损失。问题是,在国家公园建设管理中如何通过利益平衡来保护这三类利益呢?或者说,这三类利益是否都能适用生态补偿制度进行救济呢?

对此,经营者利益损失可以通过行政补偿解决,但后两种公共利益损失往往不在补偿范围内。行政机关基于保护公共利益的需要,在剥夺、限制或妨碍相对人合法权益时应按照正当程序给予适当补偿。此类补偿无疑属于行政补偿的范畴[15]。基于保护生态环境公共利益的需要而关停合法经营的水电站,符合行政补偿的构成要件,也符合生态补偿的构成要件,具有补偿的直接性和正当性。

其次,在考虑社区居民用能需求满足问题时,应当明确社区居民基本用能需求与生态环境保护都属于社会公共利益,这与居民位于核心区抑或一般控制区无关。《中华人民共和国国家公园法(草案)》(征求意见稿)第27条规定,国家公园核心保护区主要承担保护功能,最大程度地限制人为活动,但国家公园设立之前已有的民生基础设施和其他线性基础设施的运行维护除外。可见,即便处于保护程度最为严格的核心区,居民用电的民生需求也具有保护的优先性,一般控制区更是如此。因此无论是核心区还是一般控制区,在水电拆除前都应进行科学评估,并由主管部门确定水电设施是否属于民生设施。若小水电的拆除对居民的基本用能权益产生影响,应当坚持比例原则,最大限度地降低对居民的影响。习近平总书记指出,良好生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉[16]。社区居民的用能利益属于生存性利益,具有保护的优先性,即使考虑到国家公园生态保护必须拆除小水电,社区居民的用能利益也须给予优先保障,例如由国家电网保障可靠供电。此时应以解决居民用能需求为第一要务,若当地不存在替代性能源,主管部门应当承担能源供给的公共服务责任;若当地存在等价的替代性能源可供使用,则居民用能公共利益的损失可以忽略不计,不涉及补偿问题。

最后,水电能源开发正外部公共利益与国家公园生态保护的冲突不在补偿之列。原因在于,同风能、光能等其他新能源相比,水电设施投入相对较少,经济效益较高。水电开发的多重价值中,以经济价值作为主导价值,环境正外部性只是附加价值,属于间接价值,而国家公园生态保护利益是国家公园的直接价值,二者不属于同一维度的价值,应当坚持直接价值、紧缺价值优先的原则。

二 确立生态保护优先原则,推进国家公园高质量发展

如前文所述,水电能源利益包含经营者利益、社区居民公共利益以及水电能源公共利益。生态公共利益属于基础性利益,一旦国家公园园区遭到破坏,区域内外的生命体都会被波及。因此,在面临水电能源利益与生态环境公共利益冲突之时,在国家公园的核心保护区域应当坚持环境保护公共利益优先的原则,合理协调公共利益保护与能源正义的关系。

主要原因有三:一是从现行法律和环境保护基本政策的角度看,在国家公园核心区坚持环境保护优先原则于法有据。《中华人民共和国环境保护法》第5条规定环境保护坚持保护优先等原则,且“保护优先”原则排在首位。在国家公园建设中,当能源公共利益与生态公共利益出现冲突时,坚持保护优先原则无疑更符合现行法的精神。二是从利益的可替代性的角度看,一个区域的生态公共利益具有唯一性和不可替代性,而水电能源利益可以通过能源传输的方式获得,并非不可替代。三是从利益的可恢复性角度看,生态公共利益既有可以进行生态修复的功能价值也有永久性的环境功能损失,永久性的环境功能损失具有恢复的不可逆性,一旦破坏便难以恢复,相对而言,能源型公共利益具备可恢复性。对此,《关于进一步做好小水电分类整改工作的意见》按照分类施策的原则,提出了“退出、整改、保留”的分类意见,将位于自然保护区核心区、缓冲区以及大坝阻隔对珍稀特有水生生物造成严重影响且整改纠正达不到要求的小水电列入退出类,正是对生态保护优先原则的贯彻。

《中华人民共和国国家公园法(草案)》(征求意见稿)在第4条法律原则部分规定:国家公园践行绿水青山就是金山银山理念,坚持生态保护第一、国家代表性、全民公益性,统筹推进山水林田湖草沙冰一体化保护和系统治理,实现生态保护、绿色发展、民生改善相统一。其中“生态保护、绿色发展、民生改善相统一”与新时代环境法治所追求的生产发达、生活美好、生态安全的“三生共赢”[17]具有高度一致性。不过,这里“生态保护第一”的表述同其他法律中的“生态保护优先”表述不一致,且极易造成误解。“生态保护优先”作为环境资源法的基本原则,强调一般情形下经济利益与生态利益发生冲突时优先保护生态利益,但这并不意味着“一刀切”地全盘否定其他利益保护的正当性与合理性。换言之,即使确立了“生态保护优先”的原则(适用于重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区),也依然不妨碍法律实施环节结合其他法律原则运用个案平衡的方式进行灵活处理。但“生态保护第一”的表述过于绝对,毫无回旋的余地,且“生态保护第一”作为一种机械式的命令,与“生态保护、绿色发展、民生改善相统一”的目标也不相符合。因此,建议在表述上将“生态保护第一”修改为“生态保护优先”。此外,为了表明国家公园建设是为了增进全民福祉这一重意思,建议将高质量发展以及人与自然和谐共生的理念纳入该原则、目的条款之中。综上,建议将本条前半部分修改为:国家公园生态保护与高质量发展,践行“人与自然和谐共生”“绿水青山就是金山银山”理念,坚持生态保护优先、国家代表性、全民公益性、统筹平衡等原则。

三 完善程序正义规则体系,强化水电能源利益的程序保障

国家公园立法坚持环境正义的基本立场,不仅需要实现实体正义,还需要坚持程序正义原则。当用尽实体正义手段依然无法实现正义,或利益主体众多难以协调统一思想时,就可以通过程序正义的方式保障相对人的权利。坚持生态公共利益优先原则,并不意味着对国家公园建设时拆除水电站的行为可以听之任之,而是要在能源正义原则的指导下,对拆除水电站的行为进行合理规制。分配正义的价值追求虽然是环境正义与能源正义理论的重要组成部分和具体表现,但并非其理论意涵的全部。过度关注分配正义的要求使得面对利益冲突时,将重点放在了资源配置领域,而忽视了对其他环节的正义考量。国家公园建设过程中拆除水电站的行为,是否符合分配正义,是否做到了既有利益和预期收益的平衡与填补只是正义的一种表现形式,需要引起重视的是承认正义、程序正义与恢复正义问题[18]。从承认正义视角,能源开发利用的全过程要尽可能地做到公正与平等,能源开发者的经营性权利与用能单位使用清洁能源的权利都应当是被承认的对象,而清洁能源开发本身所带来的正外部性效益同样是正当的、值得被承认的,这属于前文所讲的能源型公共利益。有别于能源开发、利用的利益,这种公共利益具有不可分割性和非排他性,缺乏对这种利益的承认,使得立法者在进行制度设计时,更多考虑了水电站开发经营者的权利保护,而忽视了对能源型公共利益的考量。

在实践中,我国的国家公园管理往往强调效率价值,而忽视程序正义。上有所命,下必效之,结果导向型的行政管理思维,使得政府在拆除水电站这个问题上异常果决。从出台政令到下达,再到行政指标的分摊,快速动员,迅速拆除,以至于补偿款项还没有到位,水电站已被夷为平地,至此水电站的开发经营者已丧失和有关部门商谈的筹码。这种行为方式,违背了程序正义的基本要求,在决策形成的过程中,相关利益主体既没有获取通知也没有参与渠道,只能被动接受一切。鉴于此,立法要贯彻正当程序原则,强化对资源利益的程序保障。

程序正义对信息公开与公众参与制度的完善提出了更高要求。对公众而言,核心需求在于以下三个方面:首先,要确保公众对信息的知情权。除去公众因为个人意愿低或时间原因无法参与的情形之外,大部分有意愿甚至希望积极获取信息的公众,不可让其缺乏信息获取渠道。国家公园园区建设需要搬迁,需要对特许经营活动进行招投标,需要拆除小型水电站或其他设施等,公众往往是最后知情人。此种情况下,公众要想参与为时已晚,因此对公众知情权的保障是信息公开的基础。其次,要确保参与渠道的畅通。听证会、论证会是公众参与较为常见的形式,民众的观点虽不如专家学者那样更具科学性和建设性,但民意本身就反映了民众的利益诉求,是政府不能忽视的意见来源。民众参与渠道不畅通,一方面会打击民众的参与热情,另一方面也会增加政府的涉诉风险,影响政府公信力。最后,要确保公众的全过程参与。公众参与流于事前参与的情形屡见不鲜,最终变为走过场,这种行为既造成了公共资源的浪费,也埋没了具有建设性和针对性的建议。因此,贯彻正当程序原则,加强公众参与制度建设,需要确保公众的信息知情权,确保参与渠道的畅通以及公众的全过程参与。

落实到制度层面需要从以下几个方面着手:首先,要区分不同主体参与的依据和渠道。行政相对人与利害关系人参与具体行政行为的主要依据是实体权利和合法行政原则,无需援引正当程序原则。至于旨在保护环境公共利益的社会力量或不具有直接利害关系的公众,可基于正当程序原则参与相关决策。对国家公园建设中的重大决策可以采取此种二元机制,让社区居民与社会组织、其他公众有更多渠道参与公共事务决策。

其次,要细化有关公众知情权、参与权的规定,强化可操作性。国家公园建设过程中涉及处置公民个人、集体重要财产的,要确保公民、集体的知情权、参与权。相关部门应当依法公开环境信息、完善公众参与程序,为公民参与和监督环境保护提供便利[19]。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第19条关于政府主动公开事项的规定,国家公园管理涉及重大建设项目、环境保护监督检查等事项均属于政府依职权主动公开的范围之列,政府应当主动公开相关信息。要明确听证制度的适用范围、听证主体和听证效力,保障当事人的权利。此外,还要科学划定公众参与的阶段,要注重公众参与的全过程性,特别是要保证决策阶段的参与,但要注意的是,公众参与太靠前端,反而影响公众参与的效果。

再次,要细化公众参与领域政府失职行为的法律责任。行政机关在公众参与中敷衍了事的重要原因在于缺乏相应责任条款。应当加强公众参与和政府失职行为法律责任衔接,明确违法行为的法律责任,通过责任制度的引入倒逼政府加强对公众参与的重视。

最后,强化损害救济。政府的行政征收行为对行政相对人的现实权益和信赖利益造成了损害,行政相对人可以提起行政诉讼。此外,水电站开发经营在经营期限尚未届满时由于政府的原因导致合同无法继续履行的,经营者可以提起行政协议之诉。实践中也有基于合同违约提起民事诉讼的先例。诉讼类型不同,可以提出的诉求也不尽相同,司法实践的裁量标准也不尽相同,建议在立法中明确生态补偿的救济渠道,并通过指导案例或司法解释的方式,明确裁量标准,更好地引导当事人合法维权。

-

表 1 地方意义量表旋转后共性因子载荷矩阵

因子 序号 题项 自然生态 历史文化 休闲游憩 情感认同 自然生态 P1 碣石山风景优美 0.566 P2 碣石山植被覆盖率高 0.784 P3 碣石山动物种类丰富 0.810 历史文化 P4 葡萄沟的古民居建筑很有冀东特色 0.515 P5 葡萄沟有着悠久的葡萄种植传统 0.699 P6 葡萄树王是这里葡萄种植传统的体现 0.652 P7 山谷间的葡萄园风光优美 0.544 P8 葡萄沟乡村景观有地方特色 0.664 休闲游憩 P9 葡萄长廊果实累累是散步拍照的好地方 0.597 P10 葡萄长廊前的小广场很适合休闲和集聚 0.745 P11 村前河边的休息桌凳是聊天歇息的好地方 0.713 P12 葡萄采摘让我开心 0.673 P13 品尝葡萄酒是一种很棒的旅游体验 0.515 P14 在农家院葡萄架下休息聊天感觉很放松 0.721 情感认同 P15 此次旅行令我很满意 0.659 P16 我愿意在此地多停留一段时间 0.718 P17 对我来说此地是一个很特别的地方 0.714 P18 以后有机会我还会再来此地游玩 0.731 P19 我会推荐其他人来此地旅游 0.699 P20 这里几乎像我第二个家 0.758 表 2 游客福祉量表旋转后共性因子载荷矩阵

因子 序号 题项 身心健康 环境与安全 人际关系 知识拓展 基础设施 身心健康 W1 采摘葡萄等活动让我身心得到放松 0.673 W2 近距离看碣石山令我心情愉悦 0.588 W3 田园生活缓解了我平时工作生活压力 0.734 W4 这次出行使我得到充足的精神慰藉和心灵休憩 0.727 W5 这次出行有利于增进我和家人朋友之间的感情 0.673 环境与安全 W6 此地空气清新没有什么污染 0.652 W7 这里的山间泉水、河水清澈 0.710 W8 这里的蔬果新鲜可以放心食用 0.763 W9 这里的葡萄甘甜,绿色无污染 0.696 W10 这里治安良好,环境安全 0.658 人际关系 W11 当地村民热情好客,让人觉得宾至如归 0.618 W12 我在这里交到了新朋友 0.603 W13 我在这里得到了很多帮助 0.545 知识拓展 W14 对碣石山的历史文化有所了解 0.794 W15 矿山修复加深了我对生态修复的理解 0.824 W16 葡萄沟的解说牌使我了解到更多葡萄的知识 0.736 W17 葡萄小镇的老奤儿文化新奇有趣 0.670 基础设施 W18 基础设施完善、交通便利、生活方便 0.762 W19 以葡萄品种命名道路有地方特色和知识 0.599 W20 葡萄沟的农家乐服务很周到 0.668 表 3 地方意义与游客福祉的相关性分析

游客福祉 身心健康 环境与安全 人际关系 知识拓展 基础设施 自然生态 Pearson 相关性 −0.006 0.208** 0.146** 0.287** 0.066 显著性(双侧) 0.911 0.000 0.006 0.000 0.217 历史文化 Pearson 相关性 0.338** 0.063 0.060 0.112* 0.256** 显著性(双侧) 0.000 0.237 0.262 0.035 0.000 休闲游憩 Pearson 相关性 0.399** 0.198** 0.133* 0.034 0.137** 显著性(双侧) 0.000 0.000 0.012 0.520 0.010 情感认同 Pearson 相关性 0.271** 0.157** 0.213** 0.336** 0.192** 显著性(双侧) 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 注:**表示在0.01水平(双侧)上显著相关,*表示在0.05水平(双侧)上显著相关。 表 4 地方意义对身心健康影响的系数统计量

身心健康 非标准化系数 标准系数 t Sig. B 标准误差 常量 0.002 0.043 0.050 0.960 休闲游憩 0.396 0.043 0.398 9.220 0.000 历史文化 0.337 0.043 0.339 7.853 0.000 情感认同 0.271 0.043 0.270 6.269 0.000 表 5 地方意义对环境与安全影响的系数统计量

环境与安全 非标准化系数 标准系数 t Sig. B 标准误差 常量 0.003 0.051 0.054 0.957 自然生态 0.209 0.051 0.208 4.125 0.000 休闲游憩 0.197 0.051 0.197 3.900 0.000 情感认同 0.158 0.051 0.157 3.105 0.002 表 6 地方意义对人际关系影响的系数统计量

人际关系 非标准化系数 标准系数 t Sig. B 标准误差 常量 −0.001 0.051 −0.020 0.984 情感认同 0.215 0.052 0.213 4.174 0.000 自然生态 0.147 0.051 0.146 2.868 0.004 休闲游憩 0.133 0.051 0.132 2.592 0.010 表 7 地方意义对知识拓展影响的系数统计量

知识拓展 非标准化系数 标准系数 t Sig. B 标准误差 常量 −0.008 0.048 −0.171 0.865 情感认同 0.340 0.048 0.337 7.097 0.000 自然生态 0.290 0.048 0.289 6.085 0.000 历史文化 0.113 0.048 0.113 2.383 0.018 表 8 地方意义对基础设施影响的系数统计量

基础设施 非标准化系数 标准系数 t Sig. B 标准误差 常量 0.001 0.050 0.015 0.988 历史文化 0.257 0.050 0.257 5.130 0.000 情感认同 0.194 0.050 0.192 3.842 0.000 休闲游憩 0.136 0.050 0.136 2.721 0.007 -

[1] STEDMAN R C. Toward a social psychology of place-predicting behavior from place-based cognitions,attitude and identity[J]. Environment and Behavior,2002,34(5):561-581. doi: 10.1177/0013916502034005001

[2] RELPH E. Place and placelessness [M]. London: Pion, 1976.

[3] GREIDER T,GARKOVICH L. Landscapes:the social construction of nature and the environment[J]. Rural Sociology,1994,59:1-24.

[4] MILLIGAN M J. Interactional past and potential:the social construction of place attachment[J]. Symbolic Interactionism,1998,21:1-33. doi: 10.1525/si.1998.21.1.1

[5] SCHROEDER H W. Voices from Michigan’s Black River: obtaining information on “special places” for natural resource planning [EB/OL]. (2006-08-11)[2019-01-23]. https://www.nrs.fs.fed.us/pubs/248.

[6] STOKOWSKI P A. Languages of place and discourses of power:constructing new sense of place[J]. Journal of Leisure Research,2002,34:368-382. doi: 10.1080/00222216.2002.11949977

[7] EISENHAUER B W,KRANNICH R S,BLAHNA D J. Attachments to special places on public lands:an analysis of activities,reason for attachments and community connections[J]. Society and Natural Resources,2000,13:421-441. doi: 10.1080/089419200403848

[8] KYLE G T,CHICK G. The social construction of a sense of place[J]. Leisure Sciences,2007,29(3):209-225. doi: 10.1080/01490400701257922

[9] SALEEBEY D. “The power of place”:another look at the environment[J]. Families in Society:the Journal of Contemporary Social Services,2004,85:7-16. doi: 10.1606/1044-3894.254

[10] 高艳. 民族旅游社区多群体地方感知与意义空间构成[D]. 西安: 陕西师范大学, 2016. [11] 冯伟林,李树茁,李聪. 生态系统服务与人类福祉−文献综述与分析框架[J]. 资源科学,2013,35(7):1482-1489. [12] CRISP R. Well-being [EB/OL]. (2013-01-01) [2019-01-23]. http://crln.acrl.org/content/67/8/502.full.pdf.

[13] HEATHWOOD C. Subjective theories of well-being [EB/OL]. (2014-02-13)[2019-01-23]. http://spot.colorado.edu/~heathwoo/STWB.pdf.

[14] BONIWELL I. What is eudaimonia? the concept of eudaimonic well-being and happiness[EB/OL]. (2008-11-07)[2019-01-23]. http://positivepsychology.org.uk/the-concept-of-eudaimonic-well-being/.

[15] MANZO L C. Beyond house and haven:toward a revisioning of emotional relationships with place[J]. Journal of Environmental Psychology,2003,23:47-61. doi: 10.1016/S0272-4944(02)00074-9

[16] MOSER G,ROBIN M. Environmental annoyances:an urban-specific threat to quality of life?[J]. European Review of Applied Psychology,2006,56:35-41. doi: 10.1016/j.erap.2005.02.010

[17] UZZELL D,MOSER G. Environment and quality of life[J]. European Review of Applied Psychology,2006,56:1-4. doi: 10.1016/j.erap.2005.02.007

[18] KING M F,RENO V F,NOVO E M. The concept dimensions and methods of assessment of human well-being within a socioecological context:a literature review[J]. Social Indicators Research,2014,116(3):681-698. doi: 10.1007/s11205-013-0320-0

[19] DIENER E,SUH E. Measuring quality of life:economic,social,and subjective indicators[J]. Social Indicators Research,1997,40(1):189-216.

[20] THEODORI G L. Examining the effects of community satisfaction and attachment on individual well-being[J]. Rural Sociology,2001,66:618-628.

[21] EYLES J, WILLIAMS A. Sense of place, health and quality of life [M]. Farnham, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2008.

[22] WILLIAMS D R, MCINTYRE N. Place affinities, lifestyle mobilities and quality-of-life [M]//MUZAFFWE U, RICHARD R P, JOSEPH M S. Handbook of tourism and quality-of-life research. Dordrecht: Springer, 2012: 209-231.

[23] RAMKISSOON H,MAVONDO F,UYSAL M. Social involvement and park citizenship as moderators for quality of life in a national park[J]. Journal of Sustainable Tourism,2017,11:1-21.

[24] SCOPELLITI M,GIULIANI M V. Choosing restorative environments across the lifespan:a matter of place experience[J]. Journal of Environmental Psychology,2004,24:423-437. doi: 10.1016/j.jenvp.2004.11.002

[25] KYLE G T,MOWEN A J,TARRANT M. Linking place preferences with place meaning:an examination of the relationship between place motivation and place attachment[J]. Journal of Environmental Psychology,2004,24:439-454. doi: 10.1016/j.jenvp.2004.11.001

[26] NEAL J,SIRGY M J,UYSALM. The role of satisfaction with leisure travel/tourism services and experience in satisfaction with leisure life and overall life[J]. Journal of Business Research,1999,44:153-163. doi: 10.1016/S0148-2963(97)00197-5

[27] 胡乐意. 旅游对生活质量认知的影响研究[D]. 大连: 东北财经大学, 2013. [28] MOORE R L,GRAEFE A R. Attachments to recreation settings:the case of rail- trail users[J]. Leisure Sciences,1994,16:17-31. doi: 10.1080/01490409409513214

[29] ZHENXIAO X,JIE Z. Antecedents and consequences of place attachment:a comparison of Chinese and western urban tourists in Hangzhou,China[J]. Journal of Destination Marketing&Management,2016,5:86-96.

[30] GUNDERSON K,WATSON A. Understanding place meanings on the Bitterroot National Forest,Montana[J]. Society and Natural Resources,2007,20(8):705-721. doi: 10.1080/08941920701420154

[31] KULCZYCKI C. Place meanings and rock climbing in outdoor settings[J]. Journal of Outdoor Recreation and Tourism,2014,7(8):8-15.

[32] BRICKER K S,KERSTETTER D L. An interpretation of special place meanings with whitewater recreationists attach to the South Fork of the American River[J]. Tourism Geographies,2002,4(4):396-425. doi: 10.1080/14616680210158146

[33] 蒋婷,张朝枝. 开平碉楼与村落地方意义的游客阐释[J]. 世界地理研究,2019,28(3):194-201. doi: 10.3969/j.issn.1004-9479.2019.03.2017401 [34] 黄甘霖,姜亚琼,刘志锋,等. 人类福祉研究进展−基于可持续科学视角[J]. 生态学报,2016,36(23):7519-7527. [35] MOWEN A J, RUNG A L. The effect of leisure environments on dimensions of health and wellness[M]//PAYNE L, AINSWORTH B, GODBEY G. Leisure, health and wellness: making the connections. State College, PA: Venture Publishing, Inc., 2010: 109-120.

[36] KENIGER L E,GASTON K J,IRVINE K N,et al. What are the benefits of interacting with nature?[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health,2013,10(3):913-935. doi: 10.3390/ijerph10030913

[37] FELONNEAU M L. Love and loathing of the city:urbanophilia and urban-ophobia,topological identity and perceived incivilities[J]. Journal of Environmental Psychology,2004,24:43-52. doi: 10.1016/S0272-4944(03)00049-5

[38] KIM H,LEE S,UYSAL M,et al. Nature-based tourism:motivation and subjective well-being[J]. Journal of Travel and Tourism Marketing,2015,32(S1):76-96.

下载:

下载: