Environmental Ethics Selection and Local Construction of Chinese National Parks

-

摘要: 建立有中国特色的国家公园体制是我国国家公园建设的根本目标之一。中国特色国家公园体制要有特色的环境伦理体系作为支撑,探讨中国国家公园环境伦理的本土化构建及其构建途径,对我国目前的国家公园体制建设有积极意义。首先分析了荒野思想对美国国家公园建立和管理的影响,继而研究中国国家公园环境伦理选择,认为荒野思想自身局限和中国文化、历史和现实特殊性导致中国不能沿用荒野思想指导中国国家公园建设。最后从观念层面和行为层面对中国国家公园本土环境伦理进行构建,并提出以“天人合一”为驱动,以生态文明为指针,运用传统生态知识和理念推进国家公园建设,开展环境教育等建议。Abstract: The establishment of national parks system with Chinese characteristics is one of the fundamental goals of national parks construction in China. The system of national parks with Chinese characteristics must be supported by a distinctive environmental ethics system. This paper aims to discuss the choice of environmental ethics and the practice of localization of national parks in China. Firstly, the influence of wilderness thought on the establishment and management of American national parks is analyzed, and then the choice of environmental ethics of Chinese national parks is studied. It is believed that the limitation of wilderness thought and the particularity of Chinese culture, history and reality make China unable to follow the guidance of wilderness ethics to build national parks. Finally, the paper puts forward the construction of the local environmental ethics of China's national parks from the conceptual and behavioral levels, and proposes corresponding suggestions, such as taking "harmony between man and nature" as the driving force, taking ecological civilization as the guide, using traditional ecological knowledge and ideas to promote the protection of national parks, and carrying out environmental education.

-

Keywords:

- environmental ethics /

- national parks /

- localization /

- structure

-

党的十八届三中全会正式提出建设国家公园体制以来,国家公园的探索实践进入了一个实质性推进阶段。国家公园在试点选取、试点建设、制度安排、管理体系、工作机制等重要领域相继开展了重要探索。在国家公园实践的探索过程中,如何构建具有中国特色的国家公园体制成为热点问题。在国家公园本土化实践过程中,中国学者越发重视国家公园体制与环境哲学、环境管理和环保运动等关系的研究[1]。国家公园是人类迈向文明社会的产物[2],它是自然管理体制和政治体制的变革,诞生于人们从生态意识和道德关怀的角度评价大自然的哲学反思之中[3],这种反思构成了国家公园的环境伦理观。环境伦理就产生于人们对环境问题的深刻反思,它依托生态学的科学基础,将道德关怀从人向外扩展到自然,并试图用道德来约束人对自然的行为,同时将人际义务扩展到了代际之间[4]。国家公园环境伦理观的构建和选择对我国国家公园体制建设至关重要,不仅因为国家公园是生态文明建设的重要实践,需要环境伦理观作为思想指导,更重要的是我国国家公园体制要在本土化探索中实现创新,离不开本土环境伦理思想的指导。回顾国家公园的发展历史,可以看到国家公园体系在美国、欧洲、澳大利亚、英国等国家和地区分别发展出4种模式[5]。从历史演进的角度看,最早产生的美国国家公园秉持的是荒野理念;澳大利亚发展出的国家公园理念是城市公园性质的,后期又出现了多种复杂的变化;欧洲国家公园倾向于学习美国模式,实行最严格的保护;英国则实施不同于其他欧洲国家的模式,游憩维度被置于国家公园发展目标的首位,此外还输出到非洲形成具有殖民色彩的国家公园模式。

在国家公园诸多模式中,美国荒野模式是最早建立也是最成熟的模式,被世界各国广泛沿用,产生了巨大的影响。从历史来看,荒野保护对美国国家公园的建立和发展起着至关重要的作用。美国国家公园模式作为风靡世界的保护地模式,其重要地位不仅在于其成功地实现了保护与游憩两种功能,还在于其承载的环境伦理思想。约翰·缪尔在《我们的国家公园》中指出,国家公园基于“自然是精神的象征,上帝存在于自然之中”等环境思想建立[6];纳什在《荒野与美国思想》中详细阐释了荒野思想的来源以及对国家公园的深刻影响[7];Mcavoy也曾指出国家公园要致力于阐明、发展和实施与自然关联的一种环境伦理,这不仅对国家公园发挥作用至关重要,并且能够影响人们的未来[8]。在中国,相关学者也指出环境伦理对国家公园有深刻影响,曹海玲认为国家公园是生态文明的一种价值形态[9];高山认为国家公园是中国本土化的环境伦理体系的生态实践[10]。可见,环境伦理对国家公园的建立及管理起着重要的影响和作用,我们以怎样的环境伦理建设国家公园,就会以相应的理念教育和影响社会及公众。我们在国家公园本土实践中应首先围绕环境伦理理念,探讨中国国家公园本土化构建之路。在此之前,我们需要厘清国家公园与环境伦理的关系,这就要追溯到美国国家公园的建立。

一. 荒野思想对美国国家公园的塑造及影响机制

一 荒野思想与美国国家公园的产生

19世纪末20世纪初,荒野保护运动在美国兴起。“荒野”一词在古英语中的语义指“任性的”(self-willed)和“动物性的”(animal),或换言之,是人类掌控之外的地方[7]。“荒野是一个模糊的概念,也是一个复杂的概念”[11],经过相关学者和政府机构,特别是一些保护先驱如梭罗、约翰·缪尔、纳什等的推动,荒野哲学不断深入人心。狭义的荒野仅可理解为荒野地,而广义的解释就可以将自然主导的区域(包括人工区域)也可看做荒野。当然广义概念下的荒野并不反对人工,也不会拒绝人为,只是取决于自然及自然规律是否在其中占主导地位[12]。

在19世纪早期,人与自然的矛盾由于工业革命兴起而日益突出。人类生活侵蚀自然空间,不断将自然荒野转换成适宜人类生存的“文明”空间。在这一过程中,国家公园作为自然荒野与人类文明的过渡地带被建立起来,并被赋予一种荒野价值加以保护,约翰·缪尔等人基于荒野内在价值的思想,推动创立了世界上首个国家公园−黄石国家公园。荒野思想和荒野精神作为一种环境伦理,在推动国家公园建立的过程中逐渐被人们了解和接受,并随着国家公园在世界的推广被各国所认识。从客观上讲,荒野思想符合美国国家公园定位,符合国家公园的建设目标和建设理念,同时它也符合早期美国人民对国家公园的美好想象,因此荒野思想支撑着美国国家公园的建设,并产生深远影响。

二 荒野思想支撑国家公园的目标建设

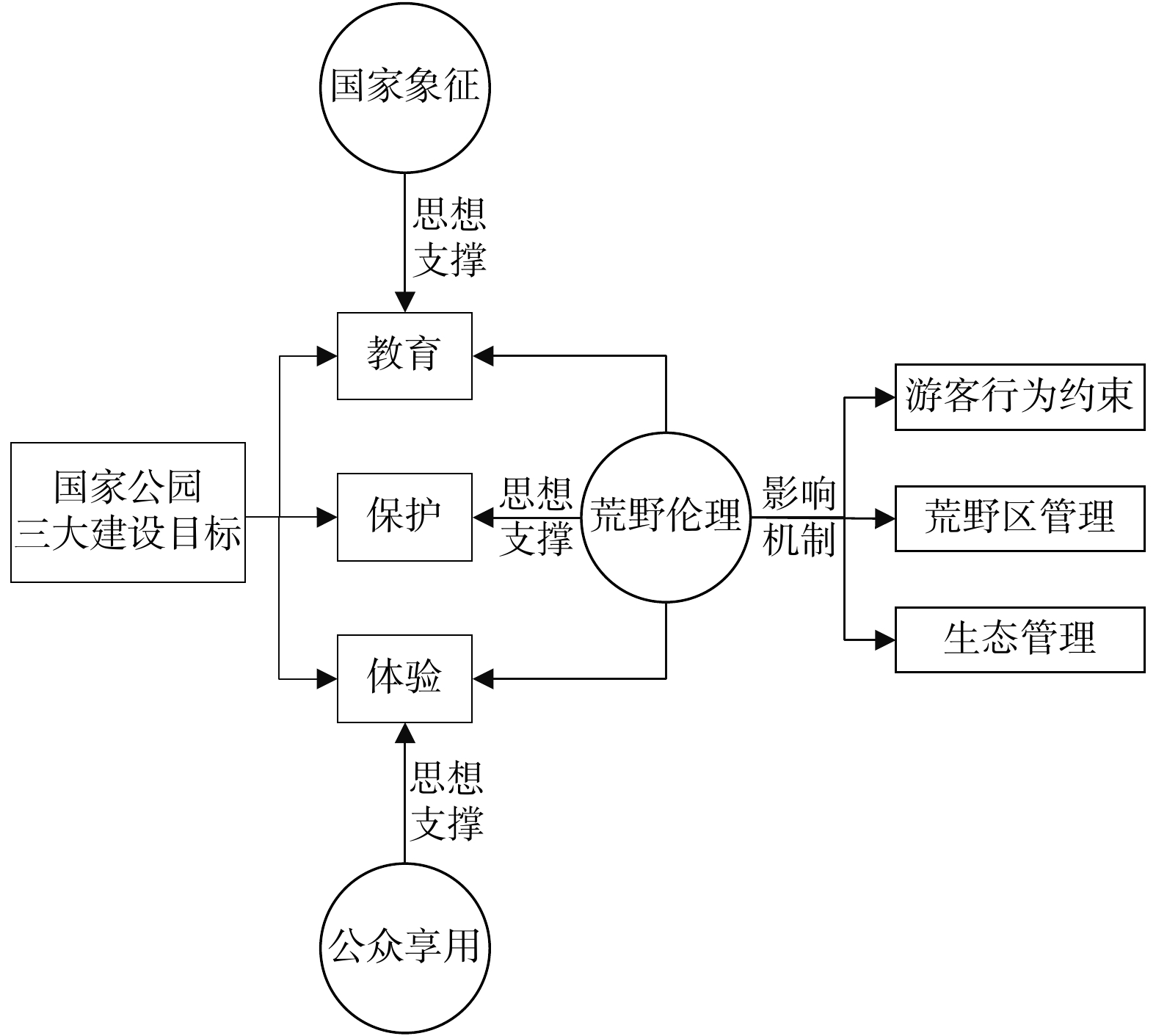

以美国为代表的北美国家公园的主要建设目标有三个,即保护、教育和体验(protection/ education/ experience,可简称为PEE)[13],其中最为重要的建设目标就是保护独一无二的自然景观,这成为国家公园建立的重要信念。为达成这三个主要建设目标,美国国家公园构建了三大理念支撑体系,分别为公众享用、国家象征和荒野伦理。首先,公众享用理念来自于美国早期设置国家公园的初衷,即设置国家公园的目的是开发国家公园资源以满足国民的游憩需求[14]。美国总统罗斯福曾讲国家公园是“为了大众的利益和享用”,这体现了国家公园的民众游憩共享的本质。第二,国家象征的理念来自于国家公园本身的内涵,“国家公园”的概念在创设之初,是被视为国族意识的要素来考量的[15]。《美国国家公园21世纪议程》指出,“我们国家的历史遗迹、文化特征和自然环境有助于人们形成共同国家意识的能力”[16],国家公园是其载体,是国家意识的最好体现。第三,荒野伦理理念来自于美国对荒野资源的景观价值和环境伦理价值的再认识。荒野是美国人民引以为豪的自然景观,是“旧世界(指欧洲)无法与之匹敌的”[7],同时荒野所创造的荒野价值观促进形成了美国的文化特质和国家精神[17],此外它也塑造了国家公园的保护机制。荒野伦理对美国国家公园影响巨大,它通过游客管理、荒野区管理、生态管理等方面对三大建设目标的实现起到了重要的作用,产生多重影响(见图1)。

三 荒野思想对国家公园的影响

荒野是国家公园创建的思想基础,推动了美国国家公园体系的建立。更进一步讲,国家公园是荒野哲学衍生的产物,荒野思想对国家公园产生多重影响。首先,荒野理念约束了国家公园游客行为。荒野观念更多意义上是指人与自然之间建立的一种契约关系[18],是人与自然和谐相处的行为守则。荒野的功能与意义不只是帮助人们享受好的生活,更重要的是对人的行为的一种限制。荒野保护所展现的是人类与自然(包括山川、河流、岩石、树木)共享环境的一种承诺[19]。在国家公园中,游客行为受到人与自然共享环境、与自然和谐相处的荒野精神的影响,并将这种精神形成为深入内在的约束力。其次,荒野理念影响了国家公园的分区管理。1973年,美国景观设计师福斯特提出将国家公园从内向外分为核心保护区、游览缓冲区和密集游览区,这一模式得到了世界自然保护联盟的认可。1988年,岗恩在国家公园的分区模式中进一步融入了荒野观念,将国家公园分为五个区,即重点资源保护区、低利用荒野区、分散游览区、密集游览区和旅游服务区[20]。这种分区模式基本上体现了荒野思想对国家公园的影响,荒野作为国家公园的景观特色的一部分得到重点保护和控制。第三,荒野思想是国家公园生态管理的基础。美国国家公园在生态管理方面,严格遵循了荒野规律。为了保持景区内动植物的自然生态不受破坏,黄石国家公园内的大部分景点一年只开放5个月;基于荒野自身的考虑,火灾对生物多样性和天然植物的繁衍有益,因此对国家公园内的“野火”不做人为干预。荒野思想的实践努力使得美国仅存的野性自然区域能够免受开发的威胁,而保存了其自然过程和多元价值,从而平衡荒野与文明的关系。在此过程中荒野保护的理念与实践、伦理与制度之间相互促进,共同发展。

二. 美国荒野思想在中国实践的障碍及局限

美国的荒野保护是一种独特的模式。这种模式根植于美国独特的荒野边疆历史和文化情结,缘起于美国自然观演变和荒野保护思想的兴起,得益于荒野保护实践的多年积累,最终成形于众多个人和组织的大力推动。荒野思想是美国国家公园的思想支柱,对国家公园的形成、发展和管理起到至关重要的作用。荒野思想成为国家公园的一个烙印和标签,被很多国家所接受。但与此同时,我们也应看到,荒野思想对一些国家并非完全适用,没有经历过环境运动洗礼、未经过荒野制度实践的国家,社会大众理解荒野思想需要一定的时间;正处于发展阶段的国家,发展和荒野保护之间必定存在突出矛盾,难以调和;而对正处于生态文明建设过程的中国,吸纳如荒野伦理在内的环境思想固然重要,但我们也需慎重考察荒野思想是否适合中国国家公园实践。国家公园环境伦理的选择由国家公园所面临的环境问题,以及解决路径的不同认识与处置方式所决定。

一 个人情感中缺乏荒野价值认知

中国与西方多数国家在文化、体制等方面存在较大差异,在环境伦理观方面也存在较大差别。中国传统哲学体系中的环境伦理观与西方有着截然不同的理念。从论证的角度来看,西方的环境哲学从笛卡尔的二元论体系进行严格推演,拥有一套较为系统的论证体系。而中国环境伦理观念体系与中国哲学体系类似,缺乏完整严格的逻辑论证推演体系,而较多诉诸于将传统人际道德规范转化为环境伦理观念,“天人合一”思想就是这种天人一体的道德观念体系的体现。普通民众对自然的观念都是在日常生活中形成的。在中国不存对自然唯一的理解方式,而是存在许多可能的方式[21],这与(西方)基督教国家单一的自然认知存在较大差别。我们的个人情感中缺乏对荒野价值的认知,这使得推广这一概念具有较大的难度。

荒野理想是一个文化构建,而不是一个准确的自然存在[22]。对美国来讲,不断的讨论和确认,使得荒野不仅成为重要的空间符号,也成为美国重要的文化符号。西方一些学者提出,生态思想必须要与不同的文化传统相结合,才能被生存于这些文化传统中的民族所接受[23]。因此,从这个角度来看,中国建立环境伦理理论不能从西方的环境伦理价值观出发,而应以中国自有的“生态情感”为基础[10]。有学者曾以九寨沟为例,认为荒野理念是对九寨沟特有的藏族人与自然融合的自然价值观的破坏,并认为荒野思想引入中国是一种跨文化的误区[24]。中国国家公园环境伦理思想的构建,需要从生态情感等角度出发,构建自己的环境伦理理念,更易被国家公园游览者和参与者接受。

二 制度演进中缺乏荒野实践

在环境发展史中,美国与中国经历了不同的过程。美国经历了明显的荒野制度演进过程,而中国则缺乏荒野制度实践。美国的荒野思想是在轰轰烈烈的工业革命与原始荒野激烈碰撞中产生的,因此有持续百年的环境保护斗争,包括国家公园运动、反筑坝运动、荒野运动等,催生出了美国的荒野思想和国家公园,形成了如《荒野法案》《国家公园法》《黄石法案》等一系列制度法规。可以说美国的荒野思想形成是有严格的制度演进作为推动力。而在中国,国家公园的制度基础是生态文明,我国生态文明建设政策中并未直接提及“荒野”这一概念[25],相反,生态文明提倡的是人与自然的和谐发展,与荒野静态式保护的观念存在一定差距。

从长远历史看,中国由农业文明发展而来,人与自然的互动发展经历了缓慢的过程,荒野概念在农耕社会语境下略带贬义,较难被中国传统文化认可。此外,缓慢发展的农耕社会也未曾经历美国式的环境体系变革,中国的保护地和国家公园未曾经历过有关集中式保护的论争和美国式荒野思想的洗礼。历史发展的差异导致美国的荒野思想较难在中国国家公园实践中获得共鸣。

三 中国特色国家公园体制现实需求

在中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发的《建立国家公园体制总体方案》中指出:“国家公园坚持全民共享,着眼于提升生态系统服务功能,开展自然环境教育,为公众提供亲近自然、体验自然、了解自然以及作为国民福利的游憩机会。”国家公园作为自然教育和环境教育的重要阵地,环境伦理观教育是其中的重点,塑造国家公园环境伦理观对完善国家公园环境教育功能有重要意义[26]。

但是,荒野−一个在西方自然保护和人与自然关系中极其重要的概念−对中国游客来说难以被接受[21]。诚然中国拥有较大面积的荒野,是一个荒野景观的大国,荒野是国土景观的重要组成部分[25]。但是荒野伦理和荒野思想是一种人文主义精神,与荒野空间并非同一概念。如上文提到,荒野思想是美国国家公园的普遍认识,但被直接引入中国语境就很难被实际吸纳。因此,中国在构建适合自身国情的国家公园体制过程中,必须认清本国环境伦理观与美国荒野伦理观的差异,明确中国引入美国国家公园生态思想的适用性问题。与荒野概念相对应的,中国有自身对环境思想的独特表达,如“天人合一”“道法自然”“顺天应人”等观念,可能更易被中国社会所接受。国家公园制度虽然发端于美国,但在世界各国的学习与实践中形成了不同的管理模式,这体现了国家公园的“因地制宜”原则。面对中国国家公园的客观现实,秉持生态文明思想的方针,发展符合和顺应中国实际的环境伦理教育更符合中国特色国家公园的建设需求。

四 荒野思想自身的局限性

荒野思想作为发端于美国的环境思想,带有浓重的美国色彩,自身具有一定的局限性。荒野思想在保护大型无路地区已经取得了巨大的成功,并被认为是保护生物多样性的较好路径。但一些人也发现荒野的文化包袱太大,他们更愿意采取其他策略,希望能够更好地将人类经济与自然系统结合起来。

非洲及印度一些国家公园的案例表明,在引用环境伦理理念过程中,一味延续美国和欧洲的生态思想,不仅未达到预期效果,反而背道而驰。美国国家公园采用荒野路径,实行自然与人类社会的隔离,这种把人类活动排除在外的荒野观对美国和国际社会的国家公园和荒野区域的建立影响深远[27],但在发展中国家应用时出现了问题并遭到质疑[28]。世界自然保护联盟2002年指出,美国这种“岛屿”式的遗产保护路径是对自然与社会关系的扭曲,造成人地关系矛盾加剧,因此在其他国家和区域难以适用。同时,美国国家公园作为荒野哲学衍生的产物,塑造的国家公园是一种理想主义的生态道德体系,但同时忽略了社会道德体系。在非洲及亚洲的一些国家,引发了对“荒野”的殖民侵略色彩的批评,认为强行推行荒野理念,是一种帝国主义式的侵略。印度学者古哈对印度国家公园的荒野模式提出激烈的反对意见,认为荒野破坏了发展中国家人的发展权利[29]。这种对待荒野思想的矛盾看法与不同国家经历的环境发展历史有着密切的关系。

虽然许多国家公园仍以生态保护和荒野保护为中心,但国家公园的理念近期已开始寻求包含更广泛的目标[28]。荒野思想对世界多样化的国家公园发展体系来说,需要被有选择地吸纳和修正,以适应当地的生态保护需求和发展状况。实际上在美国本土,对荒野理念的反思和调整也一直在进行。美国国家公园经历了从早期的破坏性利用,到后期的永续利用的发展过程,对国家公园与荒野的关系认知也进一步深入。在中国目前的国家公园实践中,针对不同国家公园的生态环境类型和保护状况,选择不同管理方式,如三江源国家公园等生态保护较为良好、人类活动较少的国家公园,可以部分地采用美国荒野理念,对国家公园的保护和发展会起到积极作用。同时也要看到大多数国家公园试点并不适用荒野模式。

三. 中国国家公园环境伦理观的本土建构

基于上文的分析可以看出,中国特色国家公园体制实践不能完全照搬美国国家公园荒野模式,环境伦理思想也不能沿袭美国荒野思想,必须在借鉴荒野思想基础上,结合中国实际,选择与中国国家公园特色相契合的本土环境伦理观,并且基于这种选择,构建具有中国本土特色的国家公园环境伦理体系。一方面完全照搬美国国家公园荒野模式,不仅不会更好地实现中国国情与国家公园的结合,相反可能会引起更多的生态危机和发展问题;另一方面我们还应认识到,荒野思想有其特殊的意义和价值,对国家公园保护和人类环境思想构建有不可替代的作用,需要有选择地加以应用。

中国国家公园环境伦理观的本土建构是基于中国国情,在吸纳国外国家公园环境伦理思想的基础上,结合中国传统环境伦理思想融合而成的适宜中国国家公园利用和传播的环境理念。中国国家公园环境伦理观本土建构的目的是使国家公园的价值观念符合本土认知,并为本土社会所接受和传播。它在内涵上包含三个层次内容:首先是基于本土,中国国家公园的环境伦理“应该有一种本土化的视野”[30],中国传统环境伦理观是建构在传统认知基础上,汇集中国各个民族生态智慧的完整体系,这个体系为中国国家公园环境伦理观构建提供了丰厚土壤。其次是发展本土,中国国家公园的环境伦理观是建立在中国国情之上的环境观念,对中国未来国家公园建设有指导意义,也对继承和发展中国传统环境思想有重要价值。第三是作用于本土,中国国家公园环境伦理观构建的目标是促进中国国家公园的发展,提升利益相关群体的环境认识。因此中国国家公园环境伦理的构建一定是面向中国国家公园实践,结合国家公园的自然教育、环境教育等功能,将环境保护观念传播给国家公园访客。当然,中国国家公园的环境伦理的本土化并不是站在狭隘的民族主义的立场构建,而是在借鉴国外先进思想和理念的基础上,有所取舍地继承中国传统环境伦理思想。我们从观念层面和行为层面,选取四个方面内容,为构建中国的国家公园本土环境伦理体系提供实现路径。

一 观念层面构建

1 从孤立到互动−以“天人合一”思想为驱动

目前国家公园建设有两种不同的声音,一是应该走完全保护、生态孤岛式的保护之路,另一种是走“天人合一”之路,认为人是自然的一部分,应该建设人与自然融合的国家公园。美国荒野思想是根植于基督教土壤的超验主义哲学观,而中国传统自然伦理观是实践主义的,是通过人与自然的融合统一体现出来的,形式上以“天人合一”为基本表达形式。中国传统自然文化蕴含着古代先哲善待自然的态度和理念,与当下主流环境伦理观有非常多的契合。如儒家和道教的教义都强调自然对人类的重要性以及建立人与自然之间和谐关系的诉求[31]。中国传统自然文化集中体现在“天人合一”思想之中。在我国的思想史中,“天人合一”的境界是哲学的最高境界,也是人生的最高境界[32]。“天人合一”是贯穿中国历史的哲学观念,包含了人与自然是内在联系的统一体、自然有自身规律、人应当遵循自然规律等基本含义,代表了人与自然关系的“关联性价值”[33]。中国先哲推崇“天人合一”的思想,倡导“土地为本”“地德为首”等理念,其蕴含的生态思想与今天的现代自然观基本一致,其整体性的哲学思维方式具有当代系统论、协同演化等理论的特质[34]。“天人合一”的古老理想作为本土思想可以更好地被中国公民接受[21]。因此,回归“天人合一”的思想传统,并与国家公园先进理念结合,是中国国家公园构建环境伦理体系的一条可能路径。

从荒野伦理的单一对象到人与自然和谐互动的“天人合一”的转变,改变美国国家公园荒野思想中的荒野是独立于人类世界之外的机械式观念,将人与自然在西方基督教传统下割裂的关系重新融合,对自然和荒野基于一致的认识,是从孤立世界观到互动世界观的转变。“天人合一”所形成的互动的关系,将人与自然和谐相处的生态文明思想贯彻到国家公园的实践之中,是对国家公园的生态空间的再认识。

2 从个人情感到集体理性−以生态文明为指针

与西方国家将环境伦理诉诸于逻辑推演不同,中国较多地将传统道德规范直接转化为环境伦理观念,所以中国建立环境伦理体系是基于个人情感的。国家公园体制中的环境伦理观并不是由我们传统的道德规范经过长期的传承演化而来的,它是一种自上而下的制度构建,是一种集体理性的表征。我们构建中国国家公园本土的环境伦理观,必须完成从个人情感到集体理性的过程,以适应国家公园在我国国家体制中的地位。在这个过程中,生态文明是从个人情感到集体理性重要的实现路径。首先,我们将个人情感的环境伦理观扩大到生态文明的环境思想中去。生态文明作为我们国家的基本生态制度被列入国家发展战略,并被广泛地宣传和推广,具有广泛的认知基础。个人情感可以与国家生态文明愿景相结合,构建统一的环境思想情感。其次,将生态文明思想与国家公园结合,形成国家公园环境思想的集体理性。国家公园是生态文明建设的具体方案,是生态文明建设体系中最快落地的制度方案。国家公园与生态文明思想的一致性和传承性,让国家公园融入生态文明体系具有可行性。从生态文明的集体理性出发,构建国家公园的整体认知,从而把美丽中国等价值理念赋予国家公园,为国家公园的理性认识和理念层面的构建提供一个具有可行性的空间。

二 行为层面构建

1 运用传统生态知识推进国家公园保护

传统的生态知识(智慧)是一个阐释土著人(本地人)作为自然保护者所做的实质保护行为的研究领域[35]。西方现代生态知识是在工业革命后期在人类对自然破坏行为的批判中产生的,具有一种整体性价值观的趋向。在中国,传统生态智慧是根植于特定地域和特定文化的,其本质是在朴素的生态观基础上产生的对人与自然关系的基本理解和相应行为。对传统生态智慧的挖掘可以更为准确地理解和对待特定国家公园的生态保护行为。联合国环境计划署《伦理、正义与生物多样性公约》的报告强调对土著传统知识的承认,尊重知识拥有者和他们对待知识的适当行为。芬内尔认为土著有(比西方同行)更强大的保护伦理,并将土著的生活典型化为与自然和谐发展[36]。从20世纪90年代开始,国家公园保护方式出现了被称为“乌鲁鲁模式”的保护转向,强调参与型或社区依托保育型的保护区范式[37]。

目前,中国国家公园建设面临的最为棘手的问题是国家公园范围内存在大量社区,并且这些社区与国家公园生态环境联系较为紧密。充分发掘和运用社区的传统生态智慧、生态保护方式,将其与国家公园的管理相结合,可以创造中国特色的环境伦理模式和管理方式。如在青海三江源国家公园,本地传统生态文化对草原保护、野生动物保护、生态保护都有其传统做法,另外其保护理念也受宗教信仰影响,这不仅造就了三江源独特的自然保护方式(生态民兵),同时这种传统生态文化也成为国家公园本土文化展示体系的重要内容。

2 运用传统生态理念开展环境教育

西方人相较于东方人更具有国家公园是什么的意识,而且西方游客更加渴望了解所访问地的相关知识[38],同时也更容易遵守成型的生态保护理念。而目前,我国国家公园中环境教育和自然学习等模式还在探索中,迫切需要形成一套适合我国生态旅游者的环境教育体系。在西方国家公园中主流的“生态中心主义”思想对中国旅游者来讲是难以理解的,他们更易接受“人与自然一体”的理念。在中国旅游者的意识当中,人与自然并非彼此分离的,而是和谐共处的,“天人合一”思想中人与自然就在一套话语体系之中。中国较西方更加容易接受“人际平等与代际公平,将伦理范围扩展至自然界,把人之外的自然存在物纳入伦理关怀范围,用道德来调节人与自然的关系”[39]。

因此,对游客管理要在一定的原则下,灵活调整方式,运用本土化的观念构建游客生态意识,通过生态意识的改造影响游客的生态行为,提高游客生态涉入度和体验。同时,除了一般的传统生态理念之外,我们也可以借用少数民族传统生态知识传播生态理念,通过传统文化的影响力宣传生态保护目标。在云南普达措国家公园,由藏族传统文化与宗教文化构成的环境伦理体系中,宗教提供了人们遵守一些生态保护规范的动机[40]。神山文化就是通过国家公园的教育解说功能影响游客保护理念的形成,并逐渐影响国家公园本身的生态思想。

四. 结 论

综上所述,环境伦理的选择和构建在我国国家公园体制的实践过程中起到了关键性作用,并且会影响国家公园的未来发展。围绕国家公园环境伦理选择,我们可得出以下几个结论:第一,环境伦理对国家公园的思想构建及后期建设管理起到重要的作用和影响。无论是回顾早期美国国家公园的发展历史还是面向我国的现实情况,环境伦理观的选择和构建在国家公园的建设中无疑都是重要的组成部分。第二,美国国家公园的荒野管理模式对中国并不完全适用,除了荒野思想自身的局限性之外,中国具体国情和历史原因导致我国国家公园环境伦理必须选择适合我们自己的路径。第三,构建中国本土国家公园环境伦理过程中要从中国国情实际出发,从观念和行为两个层面构建。在观念上要从本土传统“天人合一”和现代生态文明建设中进行观念汲取;在具体行动上,一是要运用中国传统生态知识,推进国家公园的保护工作,二是要运用传统生态理念,发挥国家公园在国民环境教育中的重要作用。

-

[1] 王辉,刘小宇,王亮,等. 荒野思想与美国国家公园的荒野管理−以约瑟米蒂荒野为例[J]. 资源科学,2016,38(11):2192-2200. [2] 刘静艳,孙楠. 国家公园研究的系统性回顾与前瞻[J]. 旅游科学,2010(5):72-83. doi: 10.3969/j.issn.1006-575X.2010.05.010 [3] 罗尔斯顿. 环境伦理学−大自然的价值以及人对大自然的义务[M]. 杨通进, 译. 北京: 中国社会科学出版社, 2000. [4] 刘李琨,张薇,罗巧灵. 基于环境伦理的现代美国国家公园规划体系构建及启示[J]. 环境保护,2018,46(23):73-78. [5] 肖练练,钟林生,周睿,等. 近30年来国外国家公园研究进展与启示[J]. 地理科学进展,2017(2):244-255. [6] 约翰·缪尔. 我们的国家公园[M]. 郭名倞, 译. 南京: 江苏人民出版社, 2012. [7] 罗德里克·弗雷泽·纳什. 荒野与美国思想[M]. 侯文蕙, 侯钧, 译. 北京: 中国环境科学出版社, 2012. [8] MCAVOY L H. An environmental ethic for parks and recreation[J]. Parks & Recreation,1990(25):68-72.

[9] 曹海玲. 国家公园建设的意义、观念与模式[J]. 青海师范大学学报(哲学社会科学版),2017,39(1):7-10. doi: 10.3969/j.issn.1000-5102.2017.01.002 [10] 高山. 建构中国本土化环境伦理理论的生态情感进路[J]. 道德与文明,2018(2):102-109. [11] MERCHANT C. The Columbia guide to American environmental history[M]. New York: Columbia University Press, 2005.

[12] 叶平. 环境的哲学与伦理[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2006. [13] 黄林沐,张阳志. 国家公园试点应解决的关键问题[J]. 旅游学刊,2015,30(6):1-3. [14] 皮格拉姆. 户外游憩管理[M]. 高峻, 译. 重庆: 重庆大学出版社, 2011. [15] 李政亮. 风景民族主义[J]. 读书,2009(2):79-86. [16] 陈耀华,黄丹,颜思琦. 论国家公园的公益性、国家主导性和科学性[J]. 地理科学,2014(3):257-264. [17] 曹越,杨锐. 美国国家荒野保护体系的建立与发展[J]. 风景园林,2017(7):30-36. [18] 斯科特·福瑞斯克斯,孙越. 原始荒野的双重神秘性:非情境性语言对荒野法案的误读[J]. 南京林业大学学报(人文社会科学版),2010(4):54-62. doi: 10.3969/j.issn.1671-1165.2010.04.010 [19] 纳什. 绿色文丛: 大自然的权利: 环境伦理学史[M]. 杨通进, 译. 青岛: 青岛出版社, 1999. [20] 洪剑明. 生态旅游规划设计[M]. 北京: 中国林业出版社, 2006. [21] XU H,CUI Q,SOFIELD T,et al. Attaining harmony:understanding the relationship between ecotourism and protected areas in China[J]. Journal of Sustainable Tourism,2014,22(8):1131-1150. doi: 10.1080/09669582.2014.902064

[22] 威廉·贝纳, 彼得·科茨. 环境与历史[M]. 包茂红, 译. 南京: 译林出版社, 2008. [23] 中国社会科学院应用伦理研究中心. 中国应用伦理学(2001)[M]. 北京: 中央编译出版社, 2002. [24] NELSON M P, CALLICOTT J B. The wilderness debate rages on: continuing the great new wilderness debate[M]. Georgia: University of Georgia Press, 2008.

[25] 曹越,张振威,杨锐. 生态文明建设背景下的中国荒野保护策略[J]. 南京林业大学学报(人文社会科学版),2017(4):93-99. doi: 10.3969/j.issn.1671-1165.2017.04.009 [26] 冯艳滨,杨桂华. 国家公园空间体系的生态伦理观[J]. 旅游学刊,2017,32(4):4-5. doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2017.04.003 [27] 尤金·哈格洛夫,郭辉. 是否且应该存在单一的、普世的、国际的环境伦理?[J]. 南京林业大学学报(人文社会科学版),2013,13(1):46-53. doi: 10.3969/j.issn.1671-1165.2013.01.005 [28] BARKER A,STOCKDALE A. Out of the wilderness? achieving sustainable development within Scottish national parks[J]. Journal of Environmental Management,2008(1):181-193.

[29] GUHA R. Radical American environmentalism and wilderness preservation:a third world critique[J]. Environmental Ethics,2010,11(1):71-83.

[30] 刘湘溶, 李培超. 生态文明发展战略研究[M]. 长沙: 湖南师范大学出版社, 2013. [31] SOFIELD T H B,LI S. Tourism development and cultural policies in China[J]. Annals of Tourism Research,1998,25(2):362-392. doi: 10.1016/S0160-7383(97)00092-3

[32] 林娅. 环境哲学概论[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2000. [33] 朱平. 环境伦理认知的价值视域[J]. 南京工业大学学报(社会科学版),2016,15(3):34-39. doi: 10.3969/j.issn.1671-7287.2016.03.005 [34] 罗金华. 中国国家公园管理模式的基本结构与关键问题[J]. 社会科学家,2016(2):80-85. doi: 10.3969/j.issn.1002-3240.2016.02.017 [35] BERKES F,COLDING J,FOLKE C. Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management[J]. Ecological Applications,2000,5(5):1251-1252.

[36] FENNELL D A. Ecotourism and the myth of indigenous stewardship[J]. Journal of Sustainable Tourism,2008,16(2):129. doi: 10.2167/jost736.0

[37] 弗罗斯特, C. 迈克尔·霍尔. 旅游与国家公园[M]. 王连勇, 译. 北京: 商务印书馆, 2014. [38] COCHRANE J. Indonesian national parks:understanding leisure users[J]. Annals of Tourism Research,2006,33(4):979-997. doi: 10.1016/j.annals.2006.03.018

[39] 杨春宇. 旅游环境哲学[M]. 北京: 科学出版社, 2013. [40] 张建芳. 试析宗教生态伦理在自然生态保护中的积极作用[J]. 宁夏社会科学,2007(1):80-83. doi: 10.3969/j.issn.1002-0292.2007.01.019 -

期刊类型引用(3)

1. 郭笑雨. 人与自然生命共同体的伦理意涵与实践路向. 甘肃广播电视大学学报. 2022(01): 8-14 .  百度学术

百度学术

2. 周国文,胡丹,周冬盈. 从“自然的人化”到“人化的自然”——“自然—文化”视域中的中国园林哲学探析. 哈尔滨工业大学学报(社会科学版). 2022(04): 124-131 .  百度学术

百度学术

3. 马羽倩,林鸿. 基于共生理念的桐庐县荻浦村人居环境改造策略研究. 工业工程设计. 2022(06): 73-80 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(0)

下载:

下载: