The Process of Establishing Ecological Engineering Theory and Difference in Historical Narrations About It

-

摘要: 20世纪60年代,面对全世界严峻的人口、能源、资源、环境及粮食等五大问题,奥德姆等科学家在生态系统理论基础上提出了生态工程这一理论。国内研究者一般将1979年生态学家马世骏提出的“整体、协调、循环、再生”八字原理作为中国生态工程理论的肇始,但其他学者对此有不同的叙事方式。这种对科学事件的不同历史叙事是非常值得关注和研究的现象。Abstract: In the 1960s, facing the five severe problems of population, ecology, resources, environment and food all over the world, Odum and other scientists put forward the theory of ecological engineering on the basis of ecosystem theory. Domestic researchers generally regarded the four-word principle of "integrity, coordination, circulation and regeneration" proposed by ecologist Ma Shijun in 1979 as the beginning of China's ecological engineering theory, but other scholars have different narrative ways. This different historical narration of scientific events is a phenomenon worthy of attention and research.

-

Keywords:

- ecological engineering /

- theoretic basis /

- realistic needs /

- historical narration

-

2020年9月29日,中国互联网络信息中心发布第46次《中国互联网络发展状况统计报告》。该报告显示,截至2020年6月,我国网民数量达9.40亿人,较同年3月增长3 625万人,互联网普及率达67%[1]。我国社交媒体用户数量不断扩大,网民参与网络事件的评论转发所带来的舆论影响力逐渐上升。自新冠肺炎疫情发生以来,社会各界在互联网平台对滥食野生动物严重威胁公共卫生安全问题反映极其强烈,有关野生动物等话题激起了民众大量讨论,网民强烈呼吁要加强野生动物保护力度。对此,党中央从执法、立法及司法等方面高度重视野生动物保护,严厉打击野生动物及其制品的违法交易活动,严厉打击违法破坏野生动物资源犯罪活动[2]。党的十三届全国人大常委会第十六次会议表决通过了《全国人民代表大学常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》[3]。近年来,云南大象迁移事件、多地野猪种群数量泛滥等均引起了民众对野生动物相关话题的讨论与关注。野生动物相关信息在网络平台的广泛传播,也会引起有关部门及立法机关的高度重视,从而影响野生动物保护和利用相关政策制定。

随着互联网普及率极大地提升,海量信息同时涌入互联网大池之中,使得野生动物网络舆情信息传播呈现出真假难辨、虚假信息传播源难寻之态。多样化的信息传播媒体与复杂的网络环境给应对与处理野生动物网络舆情带来了极大的挑战。因此,规范管理、科学监测、有效引导野生动物相关网络舆情事件,对促进野生动物保护及我国生态文明建设具有重要意义[4]。

一. 文献综述

目前对网络舆情的研究内容主要包括传播机制、影响舆情传播效果的因素分析及大数据时代下各类网络舆情的监测与控制等。研究对象一般集中于网络热点事件或热门话题。对野生动物网络舆情研究的文献相对较少,有关野生动物网络舆情传播的研究大致可概括为两类:①依靠舆论力量动员公众关注野生动物保护。廖卫民等[5]、赵振宇等[6]以野生动物热点话题为例,深入探讨了一些非政府组织利用媒体平台对舆论进行干预,从而激励公众参与野生动物保护。也有学者认为更温和且有效的方式是利用影像等传播途径营造保护野生动物的社会氛围,以此实现公众的自我教育,形成自下而上的认同与支持,才能实现野生动物保护的长久之计[7]。②以野生动物引发的公共卫生安全突发事件为网络舆情热点话题进行实证研究。有学者以野生动物引发的公共卫生安全事件为例,通过构建舆情风险指标体系,进而对野生动物网络舆情发生时的风险进行评估与预判[8-9],但其更侧重于对野生动物网络舆情某个时刻的静态风险评估,尚未实现野生动物网络舆情传播过程的动态化监测。

也有学者对网络热点事件的舆情阶段进行了研究,探究舆情传播过程的时序变换规律,为网络舆情引导与控制奠定了一定的理论基础[10]。依据生命周期理论可以将网络舆情传播阶段划分为三阶段[11-13]、四阶段[14-16]、五阶段与六阶段[17-18]。部分学者根据事件发生前、中、后的发展规律将突发事件网络舆情划分为3个阶段。例如,徐敬宏等[12]将非常规事件舆情传播概括为酝酿、爆发与演化3个阶段,并提出对应的应急管理措施3步骤:预警、干预、评估。李纲等[18]将舆情传播过程扩展为潜伏期、成长期、蔓延期、爆发期、衰退期与死亡期共6个阶段,网络舆情发展过程在经历死亡期之后,即舆情事件在得到有效控制之后最终成为了过去。由于网络媒体形式的多样化,网民可通过多方媒体平台表达自身诉求,虽然对热点事件的关注度随着时间的推移会逐渐减弱,但仍会存在部分专业人士持续关注该事件或该领域的后续发展。因此,有学者认为舆情在经历缓和期之后并不会进入死亡期,而是在未来会经历很长时间的长尾期[19]。鉴于此,吴晓娟[20]根据对舆情时序的峰值数量统计将整个舆情演化划分为起始、爆发、反复与长尾期这4个阶段,但其划分的理论依据及解释不够充分,致使研究结果具有一定的局限性。整体而言,目前基于生命周期理论对网络舆情传播过程的阶段划分已有大量研究成果,但研究者普遍结合自身研究经验,根据生命周期理论选取各阶段之间的临界点,受到主观因素影响较大,缺乏阶段划分网络舆情传播过程的定量研究,忽视了网络舆情时序演化内在动态机理。理论上讲,网络舆情在传播过程中,网民的关注度在量变与质变之间存在一个阈值,一旦网络热度超过某一特定阈值时,舆情传播就会过渡到另一个阶段[21]。

综上所述,本文运用S-H-ESD(Seasonal Hybrid ESD)算法对野生动物网络舆情传播的时间序列数据的突增与骤降点进行监测,通过定量研究方法来确定网络舆情传播过程从某一阶段过渡到另一阶段的分割点,以此划分野生动物网络舆情传播的阶段。本文的研究结果有益于加大网络平台对野生动物保护的正面宣传力度,正确地引导野生动物网络舆情发展,以期为政府制定合理的野生动物网络舆情应对策略提供参考。

二. 数据来源与研究方法

一 数据段选取说明及来源

本文选取百度指数作为舆情传播热度的代理变量,数据来源科学可靠。由于研究数据涉及时间范围较长,故采用爬虫技术获取数据,主要借助于Pycharm与Python软件对所需数据进行抓取。本研究数据采集涉及到的网站有百度网站(https://www.baidu.com)与百度指数网站(https://index.baidu.com),分别以2019年12月31日—2020年12月31日新冠肺炎疫情爆发后野生动物网络舆情传播事件、2021年5月1日—2021年12月1日云南大象迁移事件、2021年11月1日—2021年12月11日多地野猪种群数量泛滥事件为研究对象,中心词选取“野生动物”“大象”“野猪”,最终获得包括关键词、日期、百度指数值3个指标的基本信息。

二 研究方法

本文定量分析模型是利用Twitter公司在2015年开源Pyculiarity包,适用于对时间序列数据异常点(突增或骤降)的监测,本文利用该工具对网络舆情的时间序列数据进行检测,寻找出舆情在传播过程中突增与突降的异常点,以此实现网络舆情时序传播的阶段划分。该方法的原理主要是基于S-H-ESD的异常值检测算法[22]。S-H-ESD算法是由ESD(extreme studentized deviate test)算法进一步优化而来,比传统的ESD算法有以下两个优点:①S-H-ESD算法对时序数据进行周期项与趋势项分解(RX = X − SX − TX,其中,RX表示残差余项,X表示原始时间序列,SX表示周期项,TX表示趋势项),这样既保证了该算法可以识别出全局异常值和局部异常值,又可避免假异常值出现;②S-H-ESD算法用绝对中位差(MAD = median(|Xj − median(X)|),Xj表示原始时间序列值,median(X)表示对时间序列X取中位数)代替标准差,使得该算法输出的结果不易受数据极值的影响,更具有稳健性[23]。因此,综合考虑以上两点,本文选取S-H-ESD算法对野生动物网络舆情传播热度的时序数据进行异常值的检测,将百度指数时间序列数据集记为集合X。假设H0:百度指数数据集X中没有异常值;假设H1:百度指数数据集X中存在异常值。

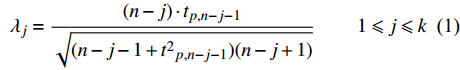

首先,计算临界值λj:

$$ {\lambda _j} = \frac{{(n - j) \cdot {t_{p,n - j - 1}}}}{{\sqrt {(n - j - 1 + {t^2}_{p,n - j - 1})(n - j + 1)} }}\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;1 \leqslant j \leqslant k $$ (1) 式中:n为数据量,k为循环次数,p为显著性水平,t为在n − j − 1自由度下统计量t分布的取值,j为时间序列第j个值。

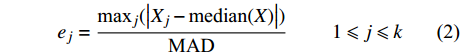

其次,构造S-H-ESD算法的检验统计量ej:

$$ {e_j} = \frac{{{\text{ma}}{{\text{x}}_j}(\left| {{X_j} - {\text{median}}(X)} \right|)}}{{{\text{MAD}}}}\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;1 \leqslant j \leqslant k $$ (2) 式中:max代表取最大值,MAD为绝对中位差,将ej与λj进行比较,若ej > λj,则拒绝H0,标记该点为数据集中的异常点;否则,为非异常值。

最后,重复以上步骤k次直至算法结束。

三. 结果与分析

一 阶段划分结果

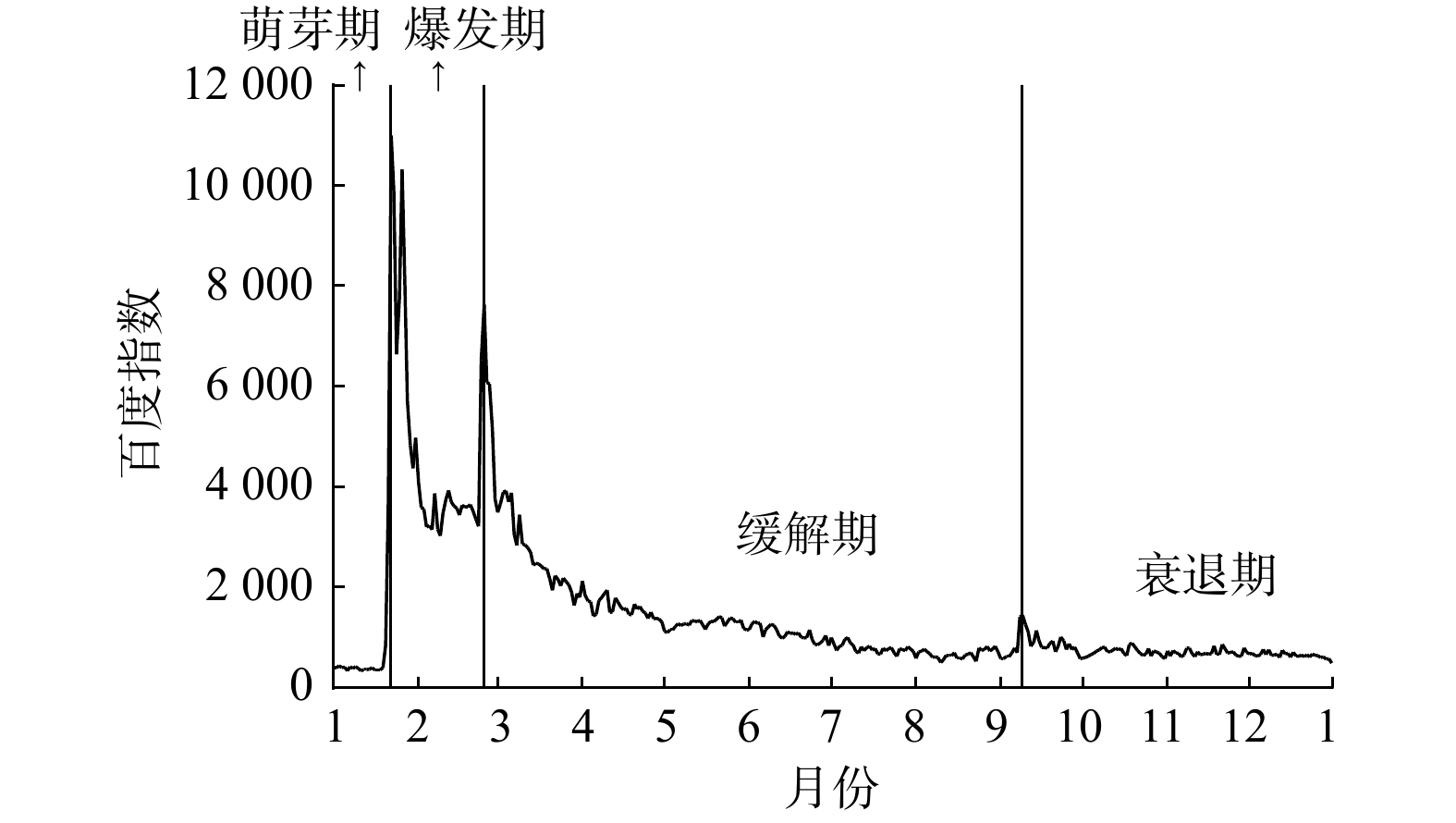

本研究采用S-H-ESD算法,运用Python软件对新冠肺炎疫情爆发后野生动物百度指数时间序列数据进行异常值(时序片段突增与突降值)检测,设置发现异常数据的量占总体的百分比为4%,统计量检验临界水平p值设为0.05。运行调整好的参数模型后,最终该模型结果共输出异常时间点为8个,占整体数据量的2%,小于设置的异常数据量占总体的4%,说明检测到的异常值结果输出完整,不存在设置参数太小,导致输出的异常值数量不全。检测出的异常点分别对应的日期为2020年1月22日、2月25日、4月20日、7月7日、9月9日、10月19日、11月21日、12月31日(见图1)。

在模型输出的8个异常值中,本文根据广义生命周期理论,最终选取其中3个异常值作为新冠肺炎疫情爆发后野生动物网络舆情传播过程阶段划分的分割点,分别为2020年1月22日、2月25日、9月9日,具体结果分析如下。

1)将2020年1月22日确定为舆情萌芽期与爆发期的临界点。首先,该点的百度指数为11 000,较1月21日舆情指数突增200.8%,且该舆情指数是首次突破6 000后达到整个时间序列的最大值。其次,本模型设置显著性水平p值为0.05,1月22日是模型输出的第一个异常值,根据本文的假设条件,该点在0.05的显著性水平下拒绝原假设,即有理由认为1月22日为一个突增的异常点。因此,将1月22日作为新冠肺炎疫情爆发后野生动物网络舆情事件萌芽期与爆发期的临界点。

2)将2020年2月25日确定为舆情爆发期与缓解期的临界点。该点在0.05的显著性水平下输出为异常值,除此之外通过图1可以看出,2月25日为该时间序列的一个转折点,时序的传播方向在该处发生较为明显改变。2月23日到2月25日时序呈递增趋势,25日舆情指数为7 632,较23日相比,增长了138.1%;而之后时序整体呈递减态势,到3月1日,舆情指数下降到3 487,相比25日下降了54.3%。至此,舆情传播热度开始有所缓和。因此,将2月25日确定为舆情爆发期与缓解期的临界点。

3)将2020年9月9日确定为舆情缓解期与衰退期的临界点。本文之所以将模型输出的4月20日、7月7日异常点划分到缓解期之内,而将10月19日、11月21日、12月31日划分到衰退期之内的原因分析如下:除运用S-H-ESD算法进行临界点选取之外,本文还借鉴三倍标准差原则对模型输出的多个异常点进一步筛选与确定。4月20日与7月7日的百度指数分别为1 655与987,在缓解期内均分布于[475.88,2 300.73](缓解期的均值

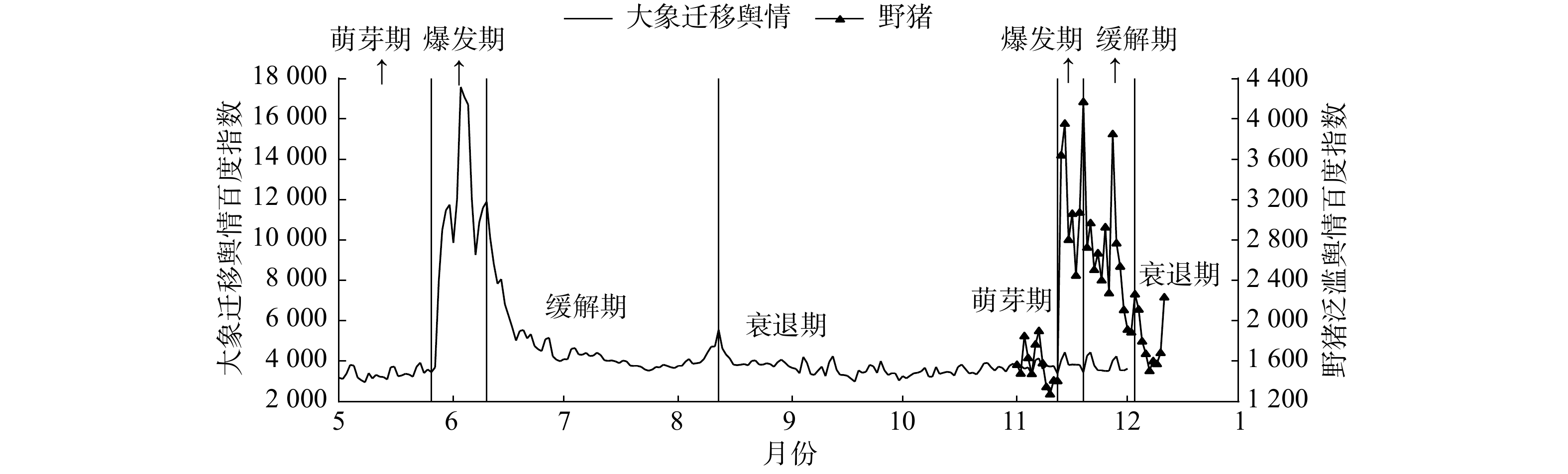

$ \pm $ 标准差)的区间范围之内。9月9日的百度指数为1 437,该值在缓解期的范围之内,而在衰退期[357.82,1 066.38](衰退期的三倍标准差范围)之外,而10月19日、11月21日、12月31日的舆情指数分别为874、853、481,均分布于衰退期的区间之内。因此,将9月9日作为缓解期与衰退期的临界点,这也与李彪[19]所提出的划分标准相一致。综合以上分析,本文将新冠肺炎疫情爆发后野生动物网络舆情传播过程划分为4个阶段,划分结果如图1所示。同理,笔者分别将云南大象迁移事件及多地野猪种群数量泛滥舆情事件运用以上研究方法,阶段划分结果及舆情传播趋势如图2所示。二 野生动物网络舆情各阶段特征分析

如图2所示,不同阶段的野生动物舆情指数呈现出不同的趋势特征,下文主要从各阶段舆情指数的经历时长、区间范围及振荡幅度对其进行基本的特征描述,为进一步提出野生动物网络舆情的应对策略及措施提供数据支持。

1 萌芽期

萌芽期最主要的特征就是野生动物网络舆情开始在网络平台发酵,但是传播的范围有限,有关野生动物的搜索量与关注度整体处于较低的水平。从传播时长来看,根据表1统计分析,在本文研究期间内,野生动物网络舆情传播的第一个阶段即萌芽期,平均占整个研究时长约为1/5。从舆情指数及振荡幅度来看,其平均舆情指数为1 822。据表2所示,在这一期间内,舆情指数基本处于最低区间范围之内,且其振荡幅度基本低于1 000,波动范围较小,舆情传播处于较为稳定的状态。但在这一期间内,有关公共卫生安全、环境、动物栖息地、人与动物冲突问题等都可能激起网民的强烈反响,有关野生动物话题热度的持续上升,网民关注度的集中,这些都具备了野生动物网络舆情进一步发酵的条件。

表 1 各阶段舆情百度指数经历的时长、阶段占比与平均值统计表阶段 舆情事件 时间跨度 时长/天 阶段占比/% 百度指数均值 萌芽期 新冠肺炎疫情爆发后野生动物网络舆情 2019-12-31—2020-01-21 22 5.99 543.50 云南大象迁移网络舆情 2021-05-01—2021-05-26 26 12.09 3 367.00 多地野猪种群数量泛滥网络舆情 2021-11-01—2021-11-12 12 36.36 1 555.30 平均值 20 18.15 1 821.93 爆发期 新冠肺炎疫情爆发后野生动物网络舆情 2020-01-22—2020-02-25 35 9.54 4 816.70 云南大象迁移网络舆情 2021-05-27—2021-06-10 15 6.97 11 614.13 多地野猪种群数量泛滥网络舆情 2021-11-13—2021-11-19 7 21.21 3 308.00 平均值 19 12.56 6 579.61 缓解期 新冠肺炎疫情爆发后野生动物网络舆情 2020-02-26—2020-09-09 197 53.68 1 388.30 云南大象迁移网络舆情 2021-06-11—2021-08-12 64 29.76 4 722.95 多地野猪种群数量泛滥网络舆情 2021-11-20—2021-12-03 10 30.30 2 557.57 平均值 90 37.92 2 889.61 衰退期 新冠肺炎疫情爆发后野生动物网络舆情 2020-09-10—2020-12-31 113 30.79 712.10 云南大象迁移网络舆情 2021-08-13—2021-12-01 111 51.18 3 661.00 多地野猪种群数量泛滥网络舆情 2021-12-04—2021-12-11 4 12.13 1 770.75 平均值 76 31.37 2 047.95 表 2 各阶段舆情百度指数与振荡幅度区间对应表振荡幅度 百度指数 0 < N $ \leqslant $ 3 500 3 500 < N $ \leqslant $ 6 500 N > 6 500 K $ \leqslant $ 600 萌芽期 萌芽期 600 < K $ \leqslant $ 3 000 衰退期、萌芽期 3 000 < K $ \leqslant $ 6 000 缓解期 缓解期 K > 6 000 爆发期 爆发期 注:N表示百度指数值,K表示振荡幅度。 2 爆发期

这一阶段野生动物网络舆情爆发特点主要有两个:①野生动物网络舆情爆发迅速,短时间内大量网民关注度集中,大规模群体言论相互聚集,舆情热度急剧高涨;②野生动物网络舆情关注度波动性较大,在爆发期间内,网民情绪极其不稳定,易受外界因素干扰,容易造成舆情反复爆发甚至产生新舆情。首先,爆发期野生动物网络舆情指数平均值大于6 000,新冠肺炎疫情爆发后野生动物网络舆情、云南大象迁移网络舆情、多地野猪种群数量泛滥舆情的爆发最高点百度指数均为萌芽期平均热度的3倍之多,且爆发时间相对较短,平均仅占整个传播时长的13%。其次,该阶段的波动幅度最大。在舆情指数大于3 500的情况下且振荡幅度大于6 000,此时舆情传播处于爆发期内,振荡反复剧烈。在该阶段内,大量网民在各大媒体平台高度关注野生动物等相关话题,野生动物网络舆情开始了大规模的爆发,但网民高度关注野生动物事件的持续时间有限。

3 缓解期

缓解期主要特征就是野生动物网络舆情在传播过程中关注度逐渐下降,网民的注意力也逐渐分散,对该网络舆情事件的情绪有所缓和。缓解期持续时间最长,平均占整个研究期间的38%,说明野生动物网络舆情一旦爆发需经历一段较为漫长的平缓时期,而不是直接骤降到原始状态,部分对野生动物感兴趣的网民会持续关注该事件走势。从图2可以看出,在该阶段内舆情指数整体呈现波动下降趋势,较爆发期相比,缓解期舆情传播热度有明显的减缓趋势。平均舆情指数范围约在[2 000,7 000]之内,该阶段与萌芽期及衰退期相比最大的区别在于平均振荡幅度相对较高,大于5 000。由于该阶段持续时间较长,民众对野生动物关注度的积极性有所降低,野生动物网络舆情传播速度有所减缓。

4 衰退期

衰退期的主要特征就是网民与媒体的关注度持续稳定地处于较低水平,在经历了野生动物网络舆情大规模的爆发与缓解之后,舆情热度回归到稳定、低温的状态。平均搜索热度仅为2 000左右,平均振荡幅度约为1 000,该阶段舆情指数基本恢复到了与萌芽期搜索热度相当的状态。在这一期间,野生动物等相关话题已经逐渐淡出公众的视野,仅有部分专业人士持续关注该领域内容。

三 网民对野生动物网络舆情事件检索话题分类分析

为进一步探究引起野生动物网络舆情大规模爆发的网民关注话题内容及检索需求,分别以舆情指数急剧高涨阶段内的野生动物、大象、野猪为中心词,搜索百度指数的需求图谱①,对网民围绕中心词检索后关联度较强的文本话题内容聚类。野生动物网络舆情爆发后网民较为感兴趣的话题如表3所示。

表 3 野生动物网络舆情搜索话题文本聚类野生动物网络舆情事件 中心词 时间段 围绕关键词的相关文本 新冠肺炎疫情爆发后野生动物网络舆情 野生动物 2021-01-22—2021-01-26 果子狸、蝙蝠、野味、獾子、獾猪、竹鼠、野鸡、穿山甲、野生动物有哪些、野生动物保护、野味、野生动物养殖等 云南大象迁移网络舆情 大象 2021-05-31—2021-06-06 云南大象、大象迁移、亚洲象、大象到哪了、云南大象最新消息、大象迁移原因、大象进昆明、象群、大象寿命等 多地野猪种群数量泛滥

网络舆情野猪 2021-11-15—2021-11-21 野猪误入南京地铁、野猪伤人、野猪窜入奶茶店吓坏女店员、“三有”保护动物、野猪肉、野猪价格、打野猪等 近年来我国生态文明建设取得了一定发展成果,野生动物栖息环境得到极大改善,一些野生动物的种群数量也得以提高。但从表3中文本聚类分析网民关注野生动物网络舆情的搜索需求发现,在野生动物科学普及、应对突发野生动物肇事方面存在以下几点问题:①民众对野生动物的具体种类及野生动物保护手段认识欠缺。在新冠肺炎疫情爆发后网民对“野生动物有哪些”“保护野生动物手段”的搜索需求量明显增加。②对于野生动物的生活习性、生活规律等宣传与教育工作力度不足。云南大象迁移过程中,舆情内容普遍倾向于了解“云南大象最新消息”“大象迁移原因”“大象寿命”等信息。③一些野生动物种群数量泛滥,人与野生动物冲突反应明显。近来野猪闯入地铁、奶茶店甚至出现野猪伤人事件,为保护民众的财产与人身安全,舆论也出现了“打野猪”等词汇。

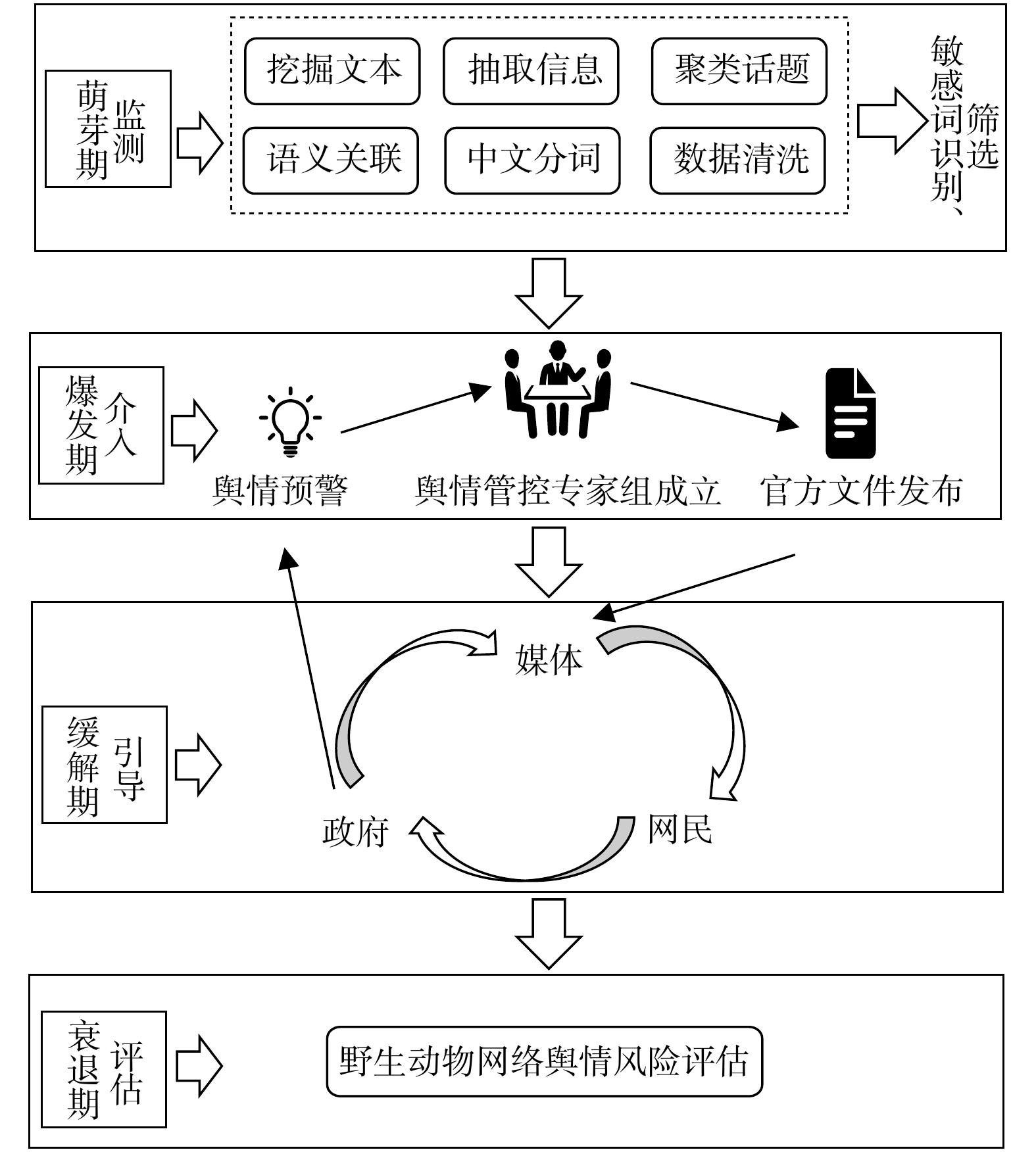

四. 野生动物网络舆情不同阶段的应对策略

通过对上文舆情传播各阶段特征分析可知,不仅各阶段间存在明显的特征差异,而且野生动物类舆情较一般舆情的差异性体现在:①可能会牵涉到公共卫生安全、人与野生动物冲突等问题,野生动物类舆情一旦爆发,会引起社会广泛关注,关乎我国生态文明建设。②野生动物舆情监测范围有针对性,具体可根据2021年国家林业和草原局、农业农村部联合发布的《国家重点保护野生动物名录》[24],以此建立野生动物监测词库,监测目标明确、范围相对有限。因此,应根据各阶段不同的特征及野生动物舆情的特殊性采取有针对性的野生动物网络舆情控制措施,本文设计的应对策略如图3所示。

1)萌芽期应加强野生动物网络舆情监测与管理力度。这一阶段网民与媒体对该舆情事件的关注度相对较弱,具有不易察觉的特征。因此,在这一阶段政府和有关部门应实时监测野生动物网络舆情传播热度,加强野生动物网络舆情的监督管理力度。政府及相关部门需要挖掘文本数据,根据野生动物词库,重点对列入《国家重点保护野生动物名录》的980种和8类野生动物敏感信息进行识别、筛选,并进行相应的语义关联与聚类分析。一旦某种野生动物网络词条的传播热度超出萌芽期区间的上限值3 500时,应立即启动舆情危机应急预案,调动各方力量,成立野生动物舆情管控专家组,充分保证网民对信息的知悉权,避免网络群体的过激情绪产生,防患于未然。

2)爆发期政府部门应发挥权威性作用,及时介入媒体平台。该阶段是舆情能否得到有效控制的关键时期,当野生动物网络舆情搜索热度超过6 500,且振幅达到6 000以上时,相关部门应给予高度重视,当个别媒体出现负面、虚假信息报道时,应及时介入媒体平台,通过司法途径遏制造谣等违法行为。除此之外,该阶段应抓住网民高度关注野生动物的时机,有效利用媒体平台宣传保护野生动物的意义,对野生动物种类、生活习性、野生动物迁移原因进行科普教育,进一步加大公众对野生动物的认知度。在野生动物网络舆情出现大规模爆发后,舆情热度达到6 500以上时,应触发野生动物网络舆情预警系统,将预警信息及时报送舆情管控专家组,由专家组出台合理的应对措施并发布科学、权威的官方文件,传递出政府的态度,防止舆情再次爆发。若监测到舆情出现剧烈波动,波动幅度超6 000,此刻网络媒体平台应与政府部门积极配合,充分注重民意表达,及时遏制肆意扩大野生动物危害等虚假信息传播,共同以客观、严谨的态度控制野生动物网络舆情传播方向。

3)缓解期通过拓展双向沟通渠道,引导与控制野生动物网络舆情发展。当舆情指数降到7 000之下且振幅在[3 000,6 000]之间时,舆情热度相对减弱。在这一阶段对于政府而言,应更加注重利用数字化平台及时对野生动物网络舆情进行有效引导与控制,保证信息公开透明。政府应持续利用媒体平台发布公告与推送,引导网民运用合理手段应对野生动物肇事,如保持适当距离、不围观、不挑逗、不伤害、不慌乱,观察环境快速撤离等手段,提高宣传自我保护力度,有效安抚民众情绪,使得野生动物网络舆情传播趋于稳定状态。当舆情振荡幅度降为2 000以下,舆情指数控制在与萌芽期相当的状态时,野生动物网络舆情传播进入下一阶段。

4)衰退期应总结与评估野生动物网络舆情演化全过程。媒体与民众的关注度减弱,不代表舆情彻底消失,野生动物网络舆情传播热度仍保持低温状态。因此,在这一阶段应做好野生动物网络舆情的分析与评估,特别是注重总结与分析网民搜索需求,持续监测网民对野生动物的情绪变化,消极情绪可能对野生动物的生存与安全造成威胁,进而导致新一轮野生动物舆情爆发,需继续保持高度警惕状态,积极引导野生动物网络舆情发展。当舆情热度基本降为2 000以下时,应着重分析舆情事件发生与扩散的全过程,总结出应对此次野生动物网络舆情危机事件的经验与不足,以期为营造良好的野生动物网络舆论环境、有效控制与引导新的野生动物网络舆情传播方向提供一定的借鉴与思路。

五. 建 议

本文运用S-H-ESD算法将野生动物网络舆情传播过程划分为4个阶段:萌芽期、爆发期、缓解期及衰退期,并从野生动物舆情指数及振荡幅度总结出各阶段舆情传播特征,为相关部门提出了监测—介入—引导—评估一套完整的应对野生动物网络舆情危机事件的策略。此外,笔者提出如下建议。

1)完善野生动物网络舆情风险评估体系。野生动物网络舆情的爆发可能与公共卫生安全、生态环境问题相关联,说明公众对其风险感知较为敏感,且野生动物网络舆情爆发以特定野生动物种类为中心词。因此,应根据野生动物生活规律、栖息地环境、种群数量及活动范围进行风险评估,划分可能引发野生动物网络舆情爆发的风险等级,将测算风险等级排名较高的野生动物种类传输于监管系统之中,进行重点监测、实时追踪。

2)建立野生动物网络舆情预警与监管系统,科学防范人与野生动物冲突问题。首先,政府部门明确野生动物网络舆情的监管职责,制定野生动物网络舆情监测平台的标准。舆情发生时及时将预警信息及应对措施下达至民众,提前做好防范应对。针对野生动物造成的人身伤害和财产损失,政府应提供相应经济补偿,尽力弥补野生动物造成的损失,有效控制野生动物舆情消极情绪传播。其次,媒体平台建立野生动物舆情信息的汇集与分析机制,利用技术手段建立系统、科学的野生动物网络舆情监管研究体系。最后,公众在媒体平台进行监督与反馈,一旦发现野生动物舆情传播异常,及时上报政府部门,从而实现动态化、全网络的野生动物网络舆情监测,推动野生动物保护监测、栖息地修复及生态文明建设。

-

[1] 马世骏, 李松华. 中国的农业生态工程 [M]. 北京: 科学出版社, 1987: 1. [2] 马世骏. 生态工程−生态系统原理的应用[J]. 生态学杂志,1983(4):20-22. [3] 云正明. 生态工程 [M]. 北京: 气象出版社, 1998: 1, 5-6. [4] 盛连喜, 景贵和. 生态工程学 [M]. 长春: 东北师范大学出版社, 2002: 1, 3, 5-7. [5] 孙鸿良. 农业生态工程的产生、研究进展及我们的任务−纪念敬爱的马世骏教授[J]. 农村生态环境,1992(2):23-30. [6] 马世骏. 环境系统理论的发展和意义(1979) [M] // 马世骏文集. 北京: 中国环境科学出版社, 1995: 188-193. [7] 马世骏. 生态工程[J]. 北京农业科学,1984(4):1-2. [8] 孙鸿良,齐晔. 从生态农业到生态文明建设−纪念马世骏先生诞辰100周年暨生态工程理念发表36周年[J]. 中国生态农业学报,2017,25(1):8-12. [9] 孙鸿良, 颜京松, 张壬午, 等. 国内外生态工程学研究现状及我国近期发展战略问题 [M] // 马世骏. 中国生态学发展战略研究(第1集). 北京: 中国经济出版社, 1991: 315-346. [10] 孙儒泳,陈永林. 马世骏教授对生态科学的重要贡献[J]. 生态学报,1991,11(3):193-196. [11] 戈峰,欧阳志云. 整体、协调、循环、自生−马世骏学术思想和贡献[J]. 生态学报,2015,35(24):7926-2930. [12] SCHMALZER S. Layer upon layer:Mao-Era history and the construction of China’s agricultural heritage[J]. East Asian Science,Technology and Society,2019,13:413-441. doi: 10.1215/18752160-7498416

[13] 卞有生. 国内外生态农业对比理论与实践 [M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2000: 148, 152. [14] 马世骏, 朱弘复. 中国科学技术专家传略: 理学编(生物学卷2) [M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2001: 349-360. [15] 叶谦吉. 生态农业 [M] // 中国农村发展研究中心. 农业发展战略问题论文选编5. 北京: 中国农村发展研究中心, 1983: 65-82. [16] 杨京平. 生态农业工程 [M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2009. [17] 钦佩. 生态工程学 [M]. 南京: 南京大学出版社, 1998: 5-6, 8-10. [18] 卞有生, 张凤廷. 中国农业生态工程的理论与实践 [M]. 北京: 中国环境科学出版社, 1999. -

期刊类型引用(3)

1. 萧建秀,刘璨,肖慧,侯方淼,刘浩. 新型林业经营主体政策性森林保险需求的影响因素分析. 北京林业大学学报(社会科学版). 2024(01): 31-39 .  百度学术

百度学术

2. 侯方淼,李晓怡,肖慧,吴成亮. 数字经济赋能中国乡村林业发展:理论机制、成效分析及政策启示. 世界林业研究. 2023(02): 1-6 .  百度学术

百度学术

3. 林煜国,吴成亮,侯方淼. 林长制改革的理论解释、历史回顾与制度效应. 农业经济问题. 2023(08): 17-30 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(4)

计量

- 文章访问数: 461

- HTML全文浏览量: 133

- PDF下载量: 26

- 被引次数: 7

下载:

下载: