Optimization Path of County Level Industries under the Background of National Park Establishing: A Case Study of Baoxing County, Sichuan Province

-

摘要: 在我国加快构建以国家公园为主体的自然保护地体系的进程中,统筹考虑自然生态系统的科学保护和周边社区经济社会的协调发展是亟待解决的问题。以县域产业发展为研究对象,选取与大熊猫国家公园关系密切的四川省雅安市宝兴县为例,分析了国家公园建设对县域经济发展和对农户生计的影响,基于此提出县域产业转型优化的路径和配套政策建议。当地经济应从高度依赖开发利用自然资源的产业向农牧林循环利用的生态农业和以生态旅游、自然教育等为主导的服务业进行转型优化,并在优化政策环境、完善共建共管共治机制、完善基础设施、加大投融资支持、产业技术引导等方面提供政策支持。Abstract: Under the background of establishing the protected natural area system with national parks as the main body, it is urgent to deal with the balance between the scientific protection of natural ecosystems and the economic development of surrounding communities. Taking the county industry development as the research object, we took Baoxing County, Sichuan Province, a typical county in the Giant Panda National Park, as an example to analyze the impact of national park establishment on the economic development and farmers' livelihood in the county, then proposed the optimization path of county level industries and policy advices. Results showed that the industries highly dependent on the natural resources would be replaced by ecological agriculture with recycle system and ecological tourism, natural education and so on. We suggest that policy supports should be focused on optimizing the policy environment, improving coordinate mechanism, enhancing infrastructure, increasing investment and financial support and providing technical guidance.

-

Keywords:

- national parks /

- county level industries /

- optimization path /

- farmers' livelihood /

- Baoxing County

-

生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计,是全面建成社会主义现代化强国的重要战略任务。现阶段,生态环境建设是生态文明建设的重点和难点。生态环境建设是中国为修复生态环境系统,全方位治理生态环境而进行的各项工作,与“环境保护”相比,其更加注重通过各项措施改善已有的生态系统失衡问题,更加强调生态环境改善对中国经济社会发展的重要基础性作用。中华人民共和国成立以来,中国共产党带领全国人民解决了温饱,迈进了小康,经济发展取得巨大成就,同时,在处理经济发展与生态环境保护之间的关系上不断深化认识。从牺牲环境质量换取经济快速发展,到发展经济的同时兼顾保护环境,再到“绿水青山就是金山银山”理论的提出,不仅体现出发展理念的变化,也表明中国已进入经济发展与生态环境保护和谐发展的新阶段。党的十九大报告指出,确保到2035年,生态环境质量实现根本好转,美丽中国目标基本实现。回顾中国生态环境建设的实践、成就,总结基本经验,能够为深入认识中国生态环境建设发展历程、明晰政策举措提供文献支撑和经验借鉴。

国内已有文献对我国生态环境建设实践展开了丰富研究,尤其关注实践历程的阶段划分。学者们侧重于以1973年全国第一次环境保护会议作为中国生态环境建设工作的序幕,从以下三个维度对改革开放以来中国生态环境建设的实践历程进行划分。第一,以环境保护的状况和发展理念的更新作为划分维度。如罗贤宇研究指出,改革开放以来中国生态环境建设经历了起步阶段(1978—1991年)、发展阶段(1992—2001年)、成熟阶段(2002—2011年)和升华阶段(2012年至今)四个阶段[1]。第二,以生态环境建设重大方针政策的转变为划分维度。如段娟[2]、任建兰[3]等以环境保护上升为基本国策(1978—1992年)、可持续发展战略初步确立(1992—2002年)、科学发展观深入贯彻(2002—2012年)和生态文明建设深化推进(2012年至今)四个重大政策的实施为切入点,对中国生态环境建设开展研究。而禹海霞等则是根据改革开放以来党的十二大至十七大历次党代会报告中的相关论述,将中国生态环境建设实践分为三个阶段,即注重经济效益、提倡节约资源、降低物质消耗阶段(1982—1991年),注重经济增长方式的转变、倡导可持续发展阶段(1992—2001年)和注重人与自然关系的协调、建设生态文明阶段(2002年至今),阐明了中国共产党对人与自然关系认识的演进脉络[4]。第三,以国家生态环境职能部门的改革和变迁为划分维度。如解振华从国务院环境保护领导小组到独立的国家环境保护局成立(1972—1988年)、国家环境保护局升格为国家环境保护总局(1989—1998年)、组建环境保护部(1999—2008年)、组建生态环境部(2009—2018年)四个阶段划分中国生态环境建设进程[5]。

习近平生态文明思想是在马克思主义生态观的理论基础上,认真总结中华人民共和国成立以来生态环境建设一系列经验教训的基础上形成的。在已有研究中,学者们对改革开放以来中国生态环境建设的实践与发展进行了丰富的研究,但大多集中于按照时间脉络对已有成就进行梳理和总结,并未对中国生态环境建设的实践历程进行共性规律的研究,对生态环境建设的重要举措和基本经验总结不足。中华人民共和国成立以来,中国在生态环境建设方面取得巨大成就,同时却面临着许多制约生态环境建设向纵深推进的瓶颈与挑战,如中国创新型经济正在转型之中,生态环境建设还存在许多历史欠账,公民生态责任意识还比较薄弱等,建成美丽中国的目标依然任重道远。为此,笔者系统回顾中华人民共和国成立以来生态环境建设的主要成就和重要举措,在此基础上总结出生态环境建设的基本经验,为新时期继续推进生态环境建设提供理论依据和决策参考。

一. 中华人民共和国成立以来生态环境建设的主要成就

中华人民共和国成立以来,中国经济发展创造了“中国奇迹”。1952—2020年,中国经济总量从679.09亿元上升到101.60万亿元,共增加101.53万亿元,并于2010年超越日本成为世界第二大经济体[6]。2020年中国国内生产总值更是首次突破100万亿元大关,成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体,经济发展成就举世瞩目。从各国发展经验来看,环境污染与经济发展之间呈现倒U型曲线关系,先以牺牲环境为代价发展经济,后投入大量资金治理环境是国家发展的必经之路。但是中国在发展过程中不断创新生态环境建设的认识、理论和实践,不断加强生态环境保护和建设,最终突破了环境污染和经济发展之间此消彼长的关系,逐渐走出了一条具有中国特色的生态环境建设之路,并取得了一系列重大成就。

一 从“政府意识”上升到“国家意志”

中华人民共和国成立以来,中国对生态环境建设的认识和实践经历了从政府意识到发展战略再到国家意志的深刻转变。我国在建国初期便开展了大规模的植树造林、爱国卫生和水患治理等环境运动,但这些运动都是作为发展生产的副产品而存在。生态环境建设理念尚未在国家层面得到广泛认知,所有环境行动都依赖政府意识得以体现。改革开放后,“‘一要吃饭,二要建设’成为指导中国经济工作的一项基本原则”[7]。政府为了确保经济增长指标的如期完成,允许高耗能、高污染行业进入,造成生态环境持续恶化,连续爆发了大连海湾污染事件、官厅水库死鱼事件等数起大型环境污染事件,造成了巨大的经济损失。生态环境破坏引发的严重后果开始引起国家层面的关注。1992年党的十四大将环境保护定为基本国策并写入大会报告,环境保护开始成为国家一项长期性、全局性的战略决策。此后,国家又在总结生态环境建设经验教训的基础上陆续提出了“可持续发展战略”和“科学发展观”等重大战略思想,并将其上升为中国现代化建设中必须实施的国家战略。它标志着中国开始突破传统发展理念,生态环境建设已经被提高到国家发展战略层面的高度。随着中国生态环境建设理念和实践的不断深入,党的十八大将生态文明建设首次写入党章,并在2018年将“推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展”写入宪法。这表明中国已经正式将党的主张、国家意志和人民意愿集中统一于生态环境建设领域,旗帜鲜明地确立了生态环境建设的重要地位,推动新时代生态环境建设事业向纵深发展[8]。

二 监管体制机制逐步完善,能力增强

中华人民共和国成立以来,生态环境监管体制机制一直处于动态变化和逐步完善中,部门职能、监管手段和监管体系日益立体化和多元化,监管能力不断增强。一是生态环境监管部门从无到有,职能逐步完善。建国初期,我国并没有专门的生态环境监管部门,直到1974年才在国务院的批准下成立国务院环境保护领导小组,负责环境保护的相关工作。此后,中国生态环境监管部门先后经历了城乡建设环境保护部、国务院环境保护委员会、国家环境保护局、国家环保总局、国家环境保护部和生态环境部等六次重大变革。2018年3月正式组建的生态环境部开始统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责。至此,中国生态环境监管部门实现了由无到有、由从属到独立、由分散到系统的转变。这一转变将此前分散的监管职责进行了有效整合,有效解决了生态环境监管部门职能交叉、职责不清等问题,提升了监管能力[9]。二是监管手段从单一低效到多元高效。我国生态环境监管手段在前期主要是政府部门采取约谈、行政处罚等“刚性监管”手段对破坏生态环境的违法、违规行为进行事后追责,监管手段单一低效[10]。党的十八大以来,中国生态环境监管手段日益多元化,不仅将“双随机、一公开”作为生态环境监管的基本手段,使生态环境监管由事后监管向实时监管转变,提高了监管效率,同时监管部门创新利用卫星遥感和人工智能等新型科技手段,通过打造生态环境监管大数据平台,提高生态环境监管的精确性和时效性[11]。三是生态环境监管法律体系不断完善,法制保障力度加大。从各种通知、条例到《中华人民共和国环境保护法》的试行、颁布、修订,再到近年来陆续出台的《大气污染防治行动计划》《水污染防治行动计划》和《土壤污染防治行动计划》等各类环境污染防治专项法,生态环境监管开始在各领域各部门都有法可依。当前,中国对环境违法行为的监管和惩治力度前所未有,生态环境监管开始迈入新阶段。

三 生态环境保护与建设互融互促机制生成

中国坚持生态环境保护与生态环境建设并举。生态环境保护注重依靠自然修复能力恢复生态环境,而生态环境建设则是通过“生态系统保护、保育、恢复重建及人工植被建设等”在内的各种人为修复手段改善生态状况[12]。建国初期,许多地区生态环境破坏严重,单纯的生态环境保护对生态修复的支撑作用十分有限。为此,国家在加强对现有天然林、湿地、野生动植物等自然资源的保护力度的同时,稳步实施了退耕还林还草、天然林资源保护、自然保护区建设等一批重大生态环境修复与建设工程。以自然保护区为例,中国自1956年建成国内第一个自然保护区后,自然保护区经历了数量从无到有、面积从小到大的发展历程[13]。改革开放之前,中国已建成自然保护区数量仅为34处。改革开放后,中国自然保护区建设进入快速发展阶段。1978—2017年,中国各类自然保护区数量从34处增加到2 750 处,年均增加70处,自然保护区总面积从126.5万 hm2增加到14 716.7万hm2。这表明我国的自然资源保护和自然保护区建设工作齐头并进,成效显著,自然生态系统得到有效恢复。我国通过加强生态环境建设,对生态环境脆弱地区进行综合治理,有效弥补了生态环境保护措施的不足,加速了生态修复进程。同时,中国在生态环境建设过程中注重生态环境保护,保障了各项生态环境建设举措的长期成效,实现了生态环境状况的持续好转。

四 国家生态安全屏障基本形成,保障能力提升

国家生态安全屏障是维护国土生态安全的重要保障。为了保障国土生态安全,中国针对森林、湿地、荒漠三大生态系统进行系统保护和建设,构筑生态安全屏障[14]。一是森林生态系统得到重点保护和加强。2018年全国森林总面积为2.2亿hm2,森林蓄积量为175.6亿m3,森林覆盖率为22.96%。与1981年公布的第一次全国森林资源清查结果相比,森林面积净增0.98亿hm2,森林蓄积量净增89.04亿m3,森林覆盖率上升10.26%,实现了森林面积、蓄积、森林覆盖率的“三增长”[15]。这表明建国至今森林生态系统保护取得重大进展,为国家构筑了一道重要的绿色生态屏障。二是湿地生态系统得到有效保护和恢复。中国湿地保护工作始于20世纪90年代,中国在1992年加入《湿地公约》后逐步建立了一批湿地公园和湿地自然保护区。截至2017年底,中国共建立湿地公园1 699处,其中国家湿地公园898处,拥有国际重要湿地57个,湿地总面积为5 360.3万hm2,自然湿地保护率提高到49.03%[16]。湿地系统质量和稳定性的提升正在为中国构筑生态安全屏障发挥着不可替代的作用。三是荒漠生态系统治理成效突出。根据第五次全国荒漠化和沙化土地监测结果,截至2014年,全国荒漠化土地面积为261.16万km2,沙化土地面积为172.12万km2。与第四次监测结果相比,全国荒漠化土地面积净减少12 120 km2,沙化土地净减少9 902 km2,荒漠化和沙化面积持续缩减;全国极重度荒漠化和极重度沙化土地分别减少5.03%和7.90%[17]。中国实现了从1949年至20世纪90年代末的“沙逼人退”向21世纪以来的“人逼沙退”的逆转,有效地保障了中国生态安全。

五 环境污染治理成效显著,人民生活环境持续改善

中华人民共和国成立以来,中国环境污染治理领域不断拓展、力度不断加大、成效不断显现。一是工业污染物排放总量得到控制。工业污染防治一直是中国环境污染治理工作的重中之重。经过多年的努力,中国工业污染防治工作取得明显成效。2017年全国二氧化硫排放总量为696.32万t,化学需氧量排放总量为2 143.98万t,氨氮排放量为96.34万t,与2011年相比分别下降了68.60%、14.24%和63.03%[18],工业污染减排工作成效显著。二是生态环境质量显著改善。中华人民共和国成立以来,中国由单纯的工业“三废”治理转为大气、水、土壤污染综合治理。从空气质量来看,2020年中国337个地级及以上城市优良天数比例为87.0%,PM2.5平均浓度为33 μg/m3[19],雾霾天气大大减少。绝大多数重点地区重污染天气的范围、频率及程度都明显减小,蓝天保卫战三年行动计划进展顺利,圆满收官。从水环境质量来看,2020年全国地表水1 940个水质考核断面中,Ⅰ ~ Ⅲ类比例为83.4%,劣Ⅴ类水体比例下降到0.6%[20],地表水水质总体向好。中国水污染问题实现由中度污染向轻度污染的转变,国家水安全得到有效保障。从土壤环境质量来看,2020年全国受污染地块安全利用率超过90%,土壤环境状况总体上呈现稳定态势。三是城乡人居环境治理取得重大进展。1949年以来,中国由偏重城市污染治理拓展到城乡环境污染共治,实施了一系列改善城乡人居环境的重大措施。2017年中国城市和农村地区污水处理率分别达到94.5%和52.6%,生活垃圾无害化处理率分别达到97.7%和46.9%,其中农村地区生活垃圾得到定点处理的行政村比例达74%[21],人民生活环境持续改善,幸福感不断增强。

二. 中华人民共和国成立以来生态环境建设的重要举措

中华人民共和国成立以来,中国在生态环境建设方面取得了一系列主要成就,这得益于国家在进行生态环境建设的实践过程中坚持顶层设计与制度建设同行、政府主导与多元共治结合、工程措施与生物措施并举和城镇与农村人居环境共治这些重要举措,从系统建设、全民建设、科学建设、和谐建设等不同维度加强生态环境建设,缓解生态环境危机。

一 顶层设计与制度建设同行,推行系统建设

中华人民共和国成立以来,国家逐渐建立起一套系统完整的生态环境建设制度体系,为生态环境建设提供制度保障。建国初期,毛泽东等党和国家领导人虽然尚未形成明确的环境保护理念,但已经开始有意识地对环境问题进行思考和尝试。在这一时期,中国相继制定和发布了《关于禁止盲目开荒及乱伐山林的指示》《关于在全国大规模植树造林的指示》《矿产资源保护条例》《森林保护条例》等一批关于资源保护的政策文件,开始探索通过制定政策法规的方式保护资源环境[22]。虽然此时的政策法规主要是以指示和条例等方式体现,还没有上升到制度建设的层面,但是这些有益探索为今后的生态环境制度建设积累了宝贵经验。改革开放后,中国粗放式的经济发展方式导致各种生态破坏现象层出不穷。同时由于没有强有力的法律支撑,政府相关部门在生态环境执法和监督过程中往往处于被动地位,最终引发了诸多触目惊心的生态环境破坏事件。因此,国家开始重视通过法制加强环境治理和资源保护。1979年正式颁布了我国第一部环境保护基本法−《中华人民共和国环境保护法(试行)》,从此中国步入了用法制保障环境治理和资源保护的新时期。截至1993年,中国在制定第一部环境保护基本法的基础上,又相继制定了《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国草原法》《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国水土保持法》等一系列生态环境保护法律法规,初步构建起了中国生态环境建设的法制框架。一系列法律法规的制定使得生态环境建设有法可依,生态环境问题逐步得到解决[23]。中国更是在这一探索和实践过程中深刻认识到要加强生态环境保护,完善制度体系建设是必由之路。因此,国家开始加快生态环境制度建设步伐,逐渐从一些具体制度上升到了生态文明制度建设层面,并最终在党的十八大报告中进行了系统阐述。这标志着中国生态环境建设已经实现了体系化和制度化。党的十八大之后,国家相继印发了《关于加快推进生态文明建设的意见》和《生态文明体制改革总体方案》,从顶层设计的高度对生态文明建设进行了战略部署,要求建立起一套系统完整的生态文明法律制度体系。如今,中国已逐步构建起生态文明制度的“四梁八柱”,生态环境法律制度体系建设得以向纵深发展。

二 政府主导与多元共治结合,推行全民建设

生态环境问题具有整体性和复杂性,中国生态环境建设需要发挥各个社会主体的力量。中华人民共和国成立以来,党和政府在解决生态环境问题的实践中认识到单靠政府力量解决生态环境问题难以取得预期成效,更需要引导全民参与生态环境建设[24]。建国初期,中国主要采取群众运动式的环境治理方式。这种方式通过在全国范围内大规模动员群众参与环境保护,使得当时国家的许多环境工作设想在短时间内就一一实现。虽然这一时期的环境治理在人民群众的广泛参与下取得了很多成效,但是这种政府行政命令式的环境治理方式使得政府在其中占据绝对主导地位,人民群众仅仅是命令的执行者,环境治理中的人民主体地位未能得到体现。后来这种群众运动式的环境治理方式弊端日益显现,统一化、形式化的环境治理方式导致人民群众参加生态环境保护的积极性减弱,中国生态环境建设进程受阻。基于对建国初期环境治理工作的反思与总结,国家逐渐认识到只有使民众自觉自愿投身于生态环境保护事业,才能切实有效地改善生态环境。因此江泽民高度重视对国民的生态环保教育工作,努力提高人民群众的生态环境意识,使生态环保理念逐渐成为全民共识,极大地推动了中国生态环境建设事业向前发展。人民群众的积极参与使得在政府主导下,引导多种社会力量共同参与生态环境建设具有可行性。进入21世纪,工会、共青团、妇联和计划生育协会等群众组织积极参与生态环境建设,特别是党的十九大报告中明确提出要“构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系” [25],清晰界定了各个环境治理主体在生态文明建设中的职责与定位,中国逐渐建立起一套政府主导、多元共治、分工协作、共同发力的生态环境治理体系。总体而言,中华人民共和国成立以来,我国生态环境建设由政府的绝对主导转向政府主导与多元共治相结合,凝聚了全社会保护生态、治理环境的共识与行动,推动人人都成为解决生态环境问题的参与者、贡献者,极大地发挥了生态环境建设中社会力量的作用。

三 生物措施与工程措施并举,推行科学建设

生态脆弱地区的生态问题具有复杂性和反复性,需要突破传统单一的治理模式。1949年以来,国家为了改善、修复脆弱的生态环境,维护国家生态安全,开始在生态环境脆弱地区进行生态环境建设。中国根据各个地区的地形和生态条件,坚持因地制宜、因害设防、科学规划原则,实行生物措施与工程措施相结合,有序推进生态环境建设,取得了许多经验。生物措施是生态脆弱地区开展生态修复的一项根本性措施,能够为这些地区的生态环境建设提供源源不断的动力。因此,中国通过修筑梯田、种植水土保持作物、深耕改土、钻孔深栽和土壤微生物结皮等生物措施进行生态环境治理。这些种类繁多、因地制宜的生物措施使中国生态环境脆弱地区的生态功能逐渐恢复,催生这些地区生态环境建设的内生动力,从源头修复脆弱的生态环境。同时工程措施具有见效快、稳定性高等特点,能够提升生态环境建设的综合效益,这是生物措施所不具备的优势。因此,中国从1978年开始陆续实施了“三北”防护林、天然林资源保护、退耕还林等十大生态保护和修复工程,逐渐摸索出一条生物措施和工程措施相结合的生态环境建设道路。“三北”防护林建设工程作为世界上最大的人工林业生态工程,采用“人工造林、飞播造林、封山封沙育林相结合,造(林)、封(育)、管(护)相结合”的方式进行防护林建设[26]。目前“三北”防护林建设工程累计完成造林保存面积4.3亿亩以上,建设区森林覆盖率由工程建设前的5.05%提高到13.02%,区域内近33万km2的沙化土地得到了治理[27],使“三北”地区生态环境发生巨大转变,极大地推动了中国生态环境建设进程。中国推行生物措施与工程措施并举实际上就是从微观和宏观两个层面开展生态环境建设,促进生态环境脆弱地区自然修复与人工修复相结合,实现生态环境建设效益最大化。

四 城镇与农村人居环境共治,推行和谐建设

中华人民共和国成立以来,我国人居环境治理从侧重城市治理转变为注重城乡共治。建国初期,关于农村生态环境治理的相关政策措施几乎处于空白状态,特别是1960年中国正式将“以粮为纲”写入文件,成为当时关于农业生产的指导方针。在“以粮为纲”方针的指导下,农村成为单纯的粮食生产场所,为了追求粮食产量开始大规模毁林开荒和围湖造田,农村生态环境面临着前所未有的压力与挑战[28]。在城市地区,为了解决生产资料短缺的问题和应对“被孤立封锁”的复杂国际环境,实施优先发展重工业战略。在国家发展战略的引导下,很多城市地区利用当地矿产资源大力发展煤炭工业、石油工业等高耗能、重污染产业。然而,随着中国重工业发展取得长足进展,许多资源型城市和其他工业城市开始陷入资源枯竭和环境污染的困境,引起严重的民生问题,国家开始重视加强城镇地区的环境治理。1996年国务院颁布了《国务院关于环境保护若干问题的决定》,要求关停城市地区污染严重的企业,全国城市环境质量在整体上开始出现好转势头。然而这一时期中国环境治理的重心放在城镇地区,对农村地区有所忽略。广大农村地区“垃圾靠风刮,污水靠蒸发”现象仍然普遍存在,城乡人居环境治理极不平衡,成为统筹城乡发展的现实挑战。进入21世纪,中国生态环境建设注重借鉴吸收建国初期的经验教训,开始关注农村人居环境治理工作。为切实改善城乡生态环境质量,缩小城乡人居环境质量差距,中国从2000年起开始评选“中国人居环境奖”和“中国人居环境范例奖”,激励各个城乡地区政府、单位及个人在人居环境整治领域中争优争先,取得了良好效果[29]。党的十八大以来,中国城乡人居环境共治工作受到国家高度重视。2016年,中国在《第三次联合国住房和城市可持续发展大会−中国国家报告》中,要求城市地区以“低碳生态示范市”“绿色生态城区”和“绿色低碳重点小城镇”为目标因地制宜开展生态城市建设;同时加快改善农村地区居民住房、饮水和出行等基本人居条件,因地制宜建设一批美丽宜居村庄[30]。2019年,中国在《住房和城乡建设部关于在城乡人居环境建设和整治中开展美好环境与幸福生活共同缔造活动的指导意见》中,进一步要求“以群众身边、房前屋后的人居环境建设和整治为切入点,广泛深入开展‘共同缔造’活动,建设‘整洁、舒适、安全、美丽’的城乡人居环境,打造共建共治共享的社会治理格局”[31],强调要加强城乡环境基础设施建设,特别是大力推进城乡生活污水处理和生活垃圾定点收集处理等。总体而言,城乡人居环境共治体现了现阶段中国生态环境建设思想的成熟完善和发展理念的深刻转变。

三. 中华人民共和国成立以来生态环境建设的基本经验

中华人民共和国成立以来,我国的生态环境建设在解决现实问题和总结经验教训的过程中不断发展。回顾建国以来生态环境建设的发展历程,坚持保护生态环境就是保护生产力、短期经济利益让渡于长期发展、引领全民参与是当前继续深入推进生态环境建设值得借鉴的基本经验。

一 保护生态环境就是保护生产力

正确处理好生态环境与生产力的关系是加强生态环境建设的内在要求。中华人民共和国成立以来,国家对生态环境和生产力之间关系的认识,大致经历了三个阶段:第一个阶段是以牺牲生态环境换取生产力发展。建国初期,中国在社会主义建设过程中片面强调“以粮为纲”,通过毁林开荒、围湖造田等极端方式解决了人民群众的温饱问题,却忽视了生态环境的承载能力,造成资源的过度消耗和浪费。十一届三中全会后,中国开始将工作重心转移到经济建设上来,大力发展生产力。在以GDP增速为核心的传统政绩观的导向下,各地区都以粗放式开采资源的方式发展经济,其结果是生态破坏加剧,经济损失严重。第二个阶段是在追求经济发展的同时兼顾环境保护。进入21世纪,生态环境的持续恶化使得环境资源对生产力发展的制约越来越大。中国逐渐认识到环境危机的负面影响,开始重视解决发展生产力与保护生态环境之间的矛盾。2001年江泽民在海南省考察时强调,“破坏资源环境就是破坏生产力,保护资源环境就是保护生产力,改善资源环境就是发展生产力”[32],中国已经开始有意识地将资源环境视为重要的“生产力”。党的十六大之后,又相继提出了科学发展观和两型社会建设等发展战略,努力实现国民经济由“又快又好”向“又好又快”转变,寻求生产力发展与生态环境质量提升共赢的科学发展之路。这一系列变化体现了中国在发展理念方面的巨大转变。第三个阶段是认识到生态环境与生产力是相互依存的关系,保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力[33]。党的十八大以来,习近平将生态环境与生产力直接联系起来,提出在全社会牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念。人们逐渐认识到保护生态环境能够为生产力发展打下良好生态基础,使良好生态环境转化为促进生产力发展的巨大动力,为中国经济社会的可持续发展带来强大后劲[34]。

二 短期经济利益让渡于长期发展

中华人民共和国成立初期,中国迫切要求改变经济社会的落后现状。为了快速恢复战后环境和促进经济发展,国家片面地把“自然灾害看成是战斗的对象,把自然资源看成是夺取的对象,把自然生态环境看成是改造的对象”[35],要求环境保护绝对服从于经济建设。然而这种以盲目牺牲资源环境为代价的经济发展就是在“吃着祖先饭、砸着子孙碗”,只能是一时的和不可持续的,最终导致中国各种生态环境破坏事件频繁发生,造成了严重的社会问题。进入20世纪90年代后,党和国家领导人逐渐认识到过度开发资源环境只能获得短期经济利益,从长远发展来看,这种做法实质上是在以短期经济利益透支长期发展和整体利益。因此,中国在深入推进社会主义现代化建设过程中提出坚持可持续发展战略,走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展之路[36]。中国在深入推进可持续发展战略的过程中,虽然在生态环境建设方面取得了一些成效,但是“经济发展优先于环境保护”的传统发展观并没有得到改变,经济发展与环境保护之间的矛盾依然十分尖锐。随着对人与自然关系认识的日益深化,国家逐步认识到良好的生态环境能够对经济社会发展起到强有力的支撑作用,反之,单纯追求经济增速而不重视人与自然的和谐最终会制约社会发展,并在党的十六届三中全会上正式提出实施科学发展观。在科学发展观的指导下,中国由“保持经济快速增长”的发展理念转向“保持经济平稳较快增长”,逐渐摆脱粗放型经济发展方式,追求经济社会持续健康发展[37]。虽然这一时期生态环境恶化现象在一定程度上得到了改善,然而PM2.5浓度严重超标引发的雾霾问题和水污染、土壤污染造成的粮食安全问题依然十分严峻,使得生态环境问题不仅仅是一项重大政治问题,更成为一项重大社会问题。为此,党的十八大以来,中国把生态环境建设放到了更加突出的位置,坚持以绿色发展理念引领社会经济发展。习近平总书记更是旗帜鲜明地指出,要“坚决摒弃损害甚至破坏生态环境的发展模式,坚决摒弃以牺牲生态环境换取一时一地经济增长的做法”[38]。这表明只有使短期经济利益让渡于长期发展,才能真正实现环境保护和经济建设的长足发展。

三 全民参与是生态环境建设的压舱石

生态环境建设是中国全体人民的事业。广大人民群众的积极参与和大力配合能够使生态环境建设事业在全社会凝聚最广泛的共识,形成最强大的合力,取得最显著的成效。中华人民共和国成立之前,抗日战争之所以能够在敌强我弱、兵力悬殊的情况下取得胜利,和中国共产党始终坚持广泛深入动员群众有着密切关系。1949年后,国家继承和发扬了这一优良革命传统,并将其运用到了各个时期的环境工作中。中国将环境工作与群众运动相结合,1949—1952年在全国范围内号召群众“减少疾病,提高健康水平,粉碎敌人的细菌战争”,这场大规模的爱国卫生运动使得城乡地区的卫生环境面貌得到极大改善。而20世纪50年代开展的绿化祖国运动,也正是人民群众的广泛参与才使得各地的植树造林工作在短期内就取得了巨大进展。改革开放后,中国依然坚持依靠人民群众推进生态环境建设工作,提出“保护环境,人人有责。搞好这项工作,必须走群众路线,依靠群众来管这件事”[39]。1982年2月,国务院制定了《关于开展全民义务植树运动的实施办法》,使植树造林成为一项具有中国特色的全民性环境保护运动,并开始在全国蓬勃开展。截至2018年,全国适龄公民累计参加植树造林164.3亿人次,义务植树742亿株[40],为绿化祖国做出了重要贡献。中国在以群众路线推动生态环境建设的过程中,逐渐意识到人民群众对生态环境建设发挥着不可替代的作用。因此,进入21世纪,国家开始为全民参与生态环境建设制定专门的法律法规。《中华人民共和国环境影响评价法》《环境影响评价公众参与暂行办法》等一系列法律法规的制定开始为全民参与生态环境建设提供法制保障。与此同时,中国通过建设环境信息公开、完善社会监督、环境信访工作等配套制度,极大地调动了全民参与生态环境建设的积极性。特别是随着建设中国特色社会主义进入新时代,广大人民群众从过去的“求温饱”到现在的“要环保”,从过去的“求生存”到现在的“要生态”,生态环境意识有了很大提高,国内逐渐形成了全民参与生态环境建设的良好社会风气。越来越多的人开始自觉自愿投身于各类生态环境建设事业中来,主动监督政府生态治理责任的履行和企业环境污染的控制,使环境违法行为无所遁形,有效保证了生态环境建设的顺利开展。

四. 新时代中国生态环境建设的展望

中国生态环境建设走过了70余年波澜壮阔的实践历程,既取得了重大成就,又积累了宝贵经验。然而在生态环境建设上仍然存在问题:一是中国创新型经济尚未完全转型,未能完全摆脱对传统粗放式发展的路径依赖,制约着中国生态环境建设的步伐。二是中国在生态环境建设方面存在较多历史欠账,许多地区生态破坏和环境污染形势严峻,多领域和多类型生态环境问题交织,生态环境承载能力已经接近极限,修复生态系统的任务依然任重道远。三是公民生态责任意识还比较薄弱。人民群众在面对生态环境破坏事件时,更多地是将自身置于受影响者的角度,不能意识到自身作为国家公民所承担的生态责任。这些问题和挑战对新时代中国生态环境建设提出了新要求和新课题。为妥善应对各类问题和挑战,加强生态环境综合治理,加快补齐生态环境短板,笔者提出通过树立绿色观念,实现绿色生产与绿色生活并驾齐驱;建设“天眼工程”,落实全国生态环境建设一盘棋;强化行为自觉,引导全社会共同参与生态环境建设等举措,继续深入推进中国生态环境建设。

一 树立绿色观念,实现绿色生产与绿色生活并驾齐驱

在全社会树立绿色观念是加快实现生产方式和生活方式绿色转向的思想基础。一方面国家要以绿色发展理念推动生产方式的绿色转型。政府要继续加大对二氧化硫、氮氧化物等主要污染物减排力度,并制定相应的支持奖励政策,鼓励各行各业更新生产技术、发展清洁生产,加快发展绿色产业和循环经济,从而推动产业结构的优化升级,在动态发展中解决好生态环境问题。另一方面全社会要积极倡导人与自然和谐相处的绿色生活理念。全社会“同心同力”,大力开展绿色消费行动,引导居民购买绿色低碳产品,让绿色生活方式成为一种社会新风尚。在全社会牢固树立绿色观念,推动实现绿色生产和绿色生活并驾齐驱,从源头上减轻不合理的生产生活方式对生态环境系统的压力,使社会经济发展与生态环境建设之间能够相互促进,相辅相成,从而实现生态环境的根本好转。

二 建设“天眼工程”,落实全国生态环境建设一盘棋

“天眼工程”在提高中国生态环境建设的信息化、智能化和科技化方面具有独特优势。卫星遥感系统能够准确检测和及时反馈水、大气、土壤、气候等方面的动态变化情况,是生态环境监测的“天眼”。未来应当以卫星遥感技术为依托,创新利用大数据时代的“互联网+”技术,逐步建立起覆盖全国范围、天地一体化的生态环境建设“天眼工程”。中国通过建设“天眼工程”,可以将遥感监测运用于生态环境防治和监管等各个领域,精准锁定各类生态环境破坏事件的发生区域,预判破坏强度,形成“实时监测—及时预警—快速处置”的全过程治理链条,实现生态环境精密化、网格化监控管理。此外,还可以通过“天眼工程”探测生态环境破坏区域,将全国各个区域特别是重点区域联结起来进行综合观测、评价与考核,不断完善生态环境监测网络,落实全国生态环境建设一盘棋。

三 强化行为自觉,引导全社会共同参与生态环境建设

全体社会成员的行为自觉是实现良好生态环境全民共建共享的重要动力。一方面,政府要通过多种渠道加强宣传教育,面向全社会进行生态环境保护相关政策法规的普及宣传,在全社会牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念,强化全社会对生态环境建设的行为自觉,使人民群众能够更加自觉自愿地参与到生态环境建设中来。另一方面,政府还要创新利用多种途径和方法,努力将全社会对美好生态环境的向往转化为参与生态环境建设的共同追求,积极引导企业、民间环保组织和公民等各个社会主体力量共同承担生态环境建设的重任,把绿色发展理念广泛落实到生产、生活、经营、消费等经济社会发展的各个方面,形成生态环境建设事业的强大合力。

-

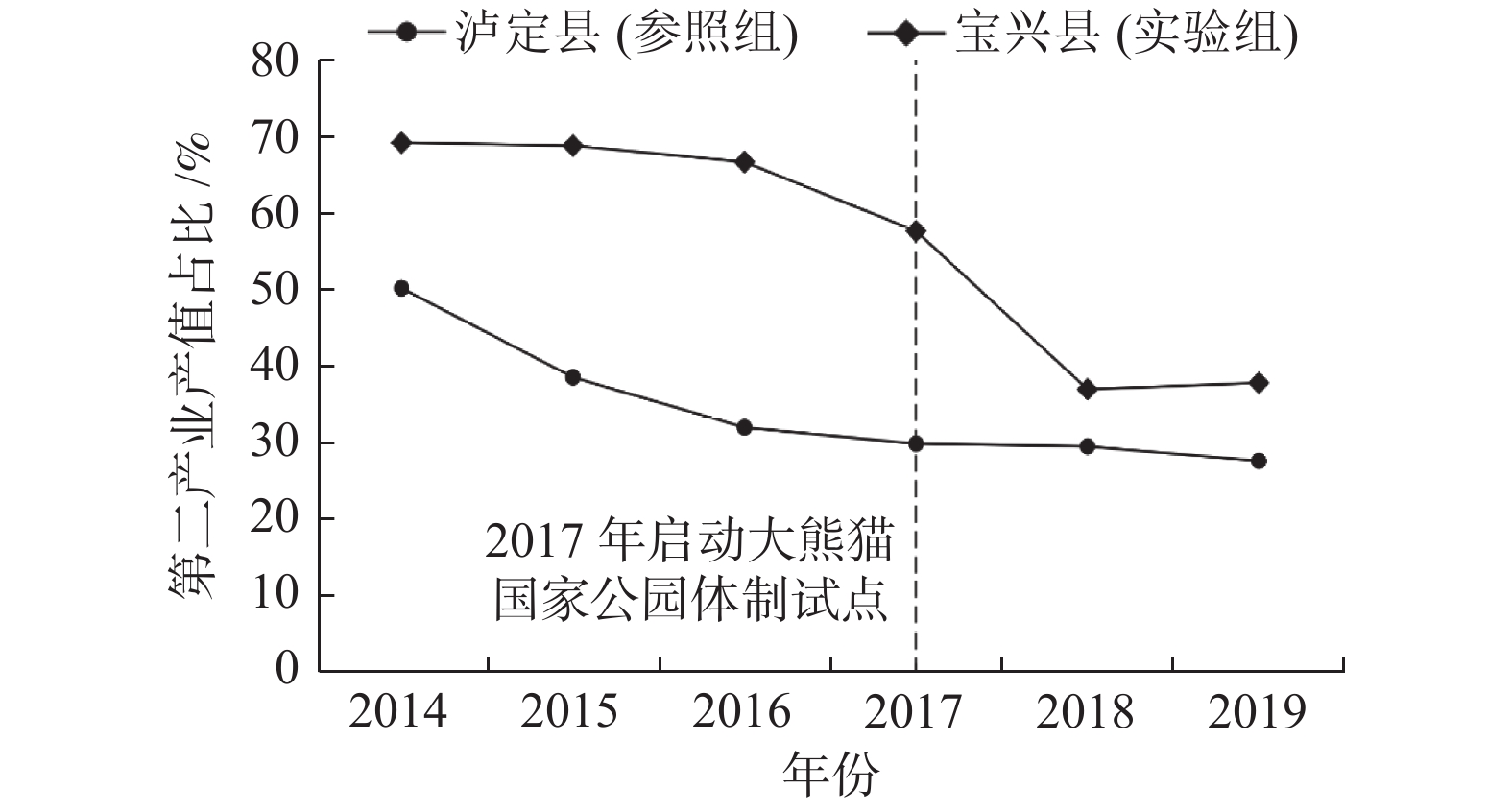

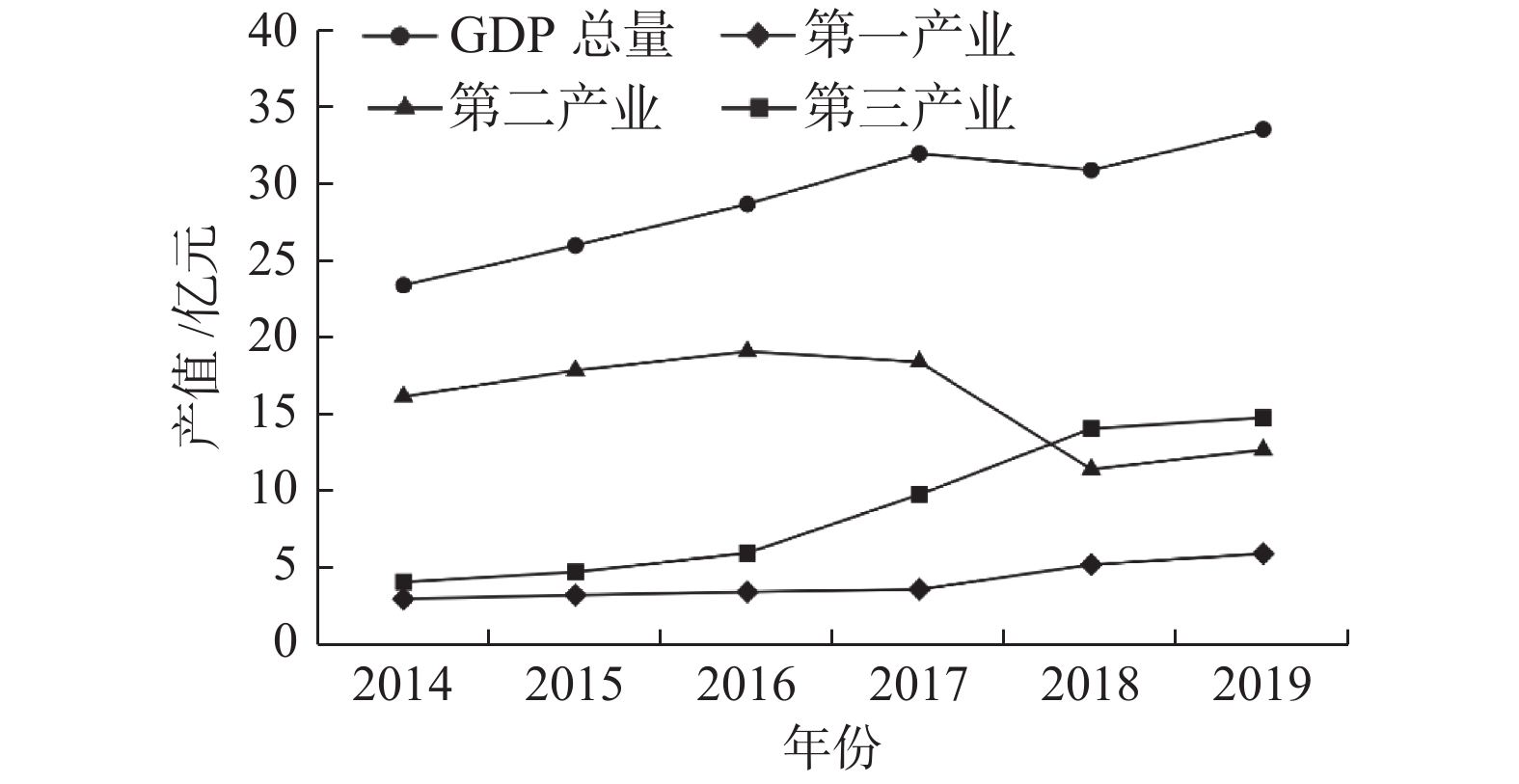

表 1 宝兴县样本乡镇调查分布情况

乡镇 村 样本量/户 占比/% 穆坪镇 新宝村 16 11.94 灵关镇 磨刀石村 35 26.12 蜂桶寨乡 邓池沟村、盐井村 32 23.88 硗碛藏族乡 夹拉村 8 5.97 大溪乡 曹家村 43 32.09 合计 134 100 表 2 2019年宝兴县和泸定县基本情况对比

宝兴县(实验组) 泸定县(参照组) 总面积/km2 3 114 2 165 总人口 57 879 89 025 城镇化率/% 46.74 46.07 县城距成都市距离/km 210 230 表 3 2014—2019年宝兴县和泸定县GDP总量和产业结构对比

年份 宝兴县(实验组) 泸定县(参照组) GDP总量/万元 第一产业

产值占比/%第二产业

产值占比/%第三产业

产值占比/%GDP总量/万元 第一产业

产值占比/%第二产业

产值占比/%第三产业

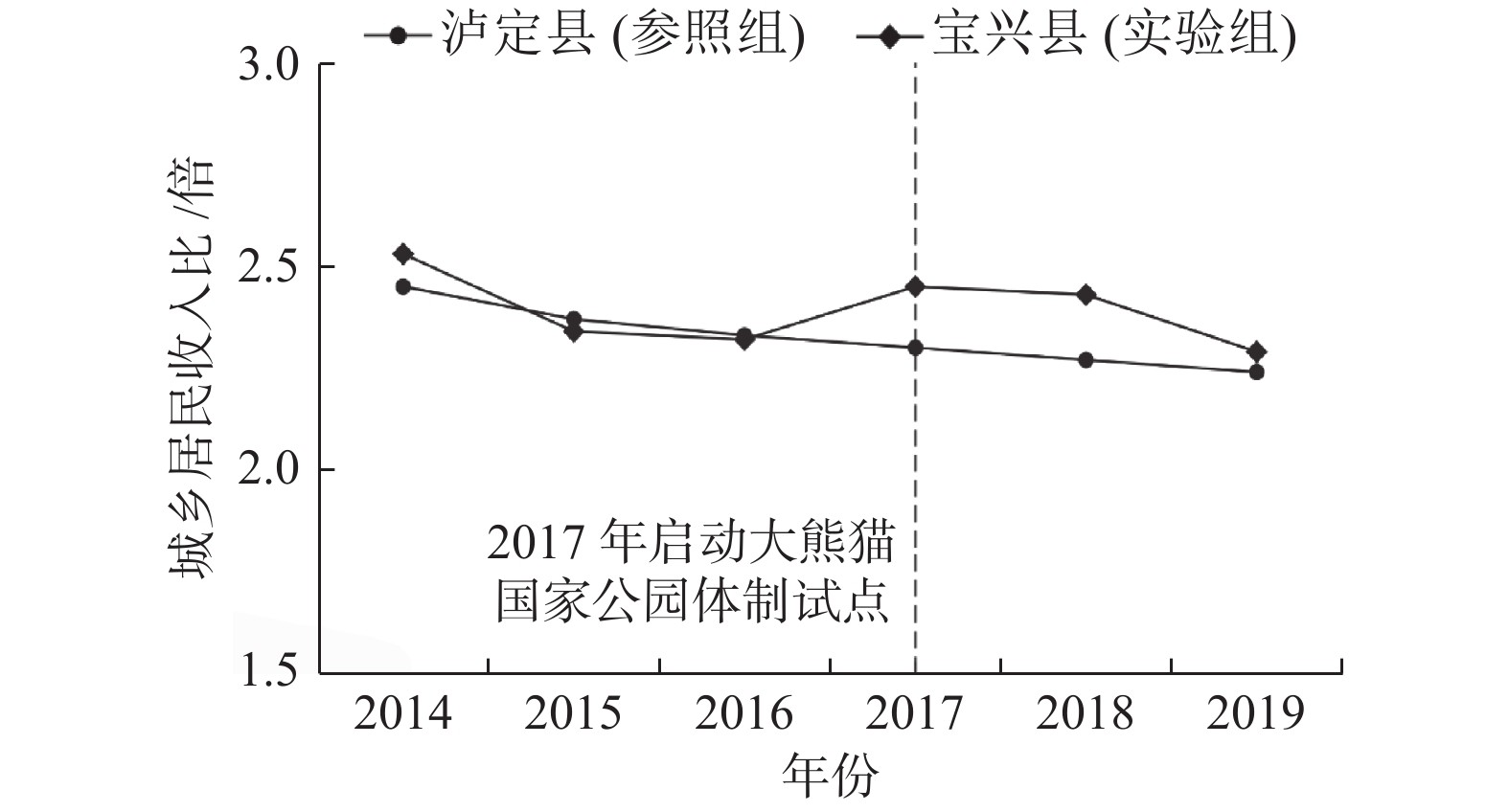

产值占比/%2014 234 267 13.06 69.16 17.78 193 869 17.42 50.28 32.30 2015 260 177 12.72 68.79 18.49 230 072 14.61 38.69 46.70 2016 286 988 12.27 66.67 21.06 222 123 15.20 32.17 52.63 2017 319 784 11.52 57.70 30.78 246 508 14.09 30.06 55.85 2018 309 100 17.15 37.14 45.71 263 817 14.02 29.70 56.28 2019 335 600 17.87 37.96 44.17 280 080 15.00 27.84 57.16 表 4 宝兴县和泸定县城乡居民收入比值对比分析表

年份 宝兴县(实验组) 泸定县(参照组) 城市居民人均

可支配收入/元农村居民人均

可支配收入/元城乡收入比 城市居民人均

可支配收入/元农村居民人均

可支配收入/元城乡收入比 2014 23 217 9 179 2.53 19 360 7 893 2.45 2015 24 346 10 383 2.34 21 283 8 997 2.37 2016 26 356 11 355 2.32 23 263 9 987 2.33 2017 29 730 12 149 2.45 25 519 11 096 2.30 2018 32 198 13 242 2.43 27 816 12 250 2.27 2019 33 972 14 845 2.29 30 397 13 561 2.24 表 5 样本农户描述性统计

变量 变量单位/赋值 均值 标准差 最小值 最大值 男性 1 = 是;0 = 否 0.74 0.448 0 1 年龄 岁 49.38 9.906 30 70 民族 1 = 汉族;0 = 其他 0.94 0.239 0 1 健康状况 4 = 健康;3 = 偶尔生病;2 = 经常生病;1 = 丧失劳动能力 3.62 0.779 1 4 家庭总人口 人 4.85 1.861 1 10 家庭劳动力 人 2.76 1.327 1 6 受教育程度 5 = 大专及以上,

4 = 高中;3 = 中学;2 = 小学;1 = 文盲3.21 0.770 1 5 是否为建档立卡贫困户 1 = 是;0 = 否 0.21 0.410 0 1 家庭总收入 万元/年 7.10 5.349 0.62 31 家庭人均收入 万元/年 1.52 0.922 0.43 3.875 务农收入占比 % 27.76 34.793 0 100 林业收入占比 % 11.32 20.220 0 100 是否参加

退耕还林1 = 是;0 = 否 0.94 0.239 0 1 户均经营

耕地面积hm2 0.09 0.14 0 0.67 户均经营

林地面积hm2 4.42 4.58 0 14 表 6 大熊猫国家公园内、外农户生计资本的比较分析

变量 变量单

位/赋值公园内均值

(实验组)公园外均值

(参照组)均值

差距户均经营耕地面积 hm2 0.13 0.04 0.09* 户均经营林地面积 hm2 4.21 3.24 0.97** 是否参加

退耕还林1 = 是;0 = 否 1.00 0.80 0.20** 是否为建档

立卡贫困户1 = 是;0 = 否 0.32 0.00 0.32** 家庭总收入 万元/年 6.16 7.58 −1.42** 家庭人均收入 万元/年 1.37 1.73 −0.36*** 务农收入占比 % 30.64 17.86 12.78** 林业收入占比 % 11.88 8.74 3.14*** 注:*、**、***分别代表在10%、5%、1%的显著性水平。 -

[1] 赵雪峰. 生态环境保护与经济社会发展的协调统一−以潘得巴自然保护与社区发展项目为例[J]. 马克思主义与现实,2014(2):195-200. [2] 黄宝荣,王毅,苏利阳,等. 我国国家公园体制试点的进展、问题与对策建议[J]. 中国科学院院刊,2018,33(1):76-85. doi: 10.16418/j.issn.1000-3045.2018.01.009 [3] 高同彪,刘云达. 重点生态功能区县域经济发展问题研究[J]. 经济纵横,2019(12):59-65. [4] 唐芳林,王梦君,李云,等. 中国国家公园研究进展[J]. 北京林业大学学报(社会科学版),2018,17(3):17-27. [5] 侯鹏,刘玉平,饶胜,等. 国家公园:中国自然保护地发展的传承和创新[J]. 环境生态学,2019,1(7):1-7. [6] 汪劲. 论《国家公园法》与《自然保护地法》的关系[J]. 政法论丛,2020(5):128-137. doi: 10.3969/j.issn.1002-6274.2020.05.012 [7] 王昌海. 中国自然保护区给予周边社区了什么?−基于1998—2014年陕西、四川和甘肃三省农户调查数据[J]. 管理世界,2017(3):63-75. [8] 高燕,邓毅,张浩,等. 境外国家公园社区管理冲突:表现、溯源及启示[J]. 旅游学刊,2017,32(1):111-122. doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2017.01.016 [9] 赵卫,刘海江,肖颖,等. 国家重点生态功能区转移支付与生态环境保护的协同性分析[J]. 生态学报,2019,39(24):9271-9280. [10] 宝兴县地方志工作办公室. 宝兴年鉴[M]. 成都: 四川科学技术出版社, 2019. -

期刊类型引用(1)

1. 谭雪莲. 全方位夯实粮食安全根基的生成逻辑与价值意蕴. 粮食加工. 2024(01): 69-73 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(1)

下载:

下载: