The Research of Locality Interpretation for AnShun Tunpu Settlements: A Case Study Yunshan Tunpu Settlement

-

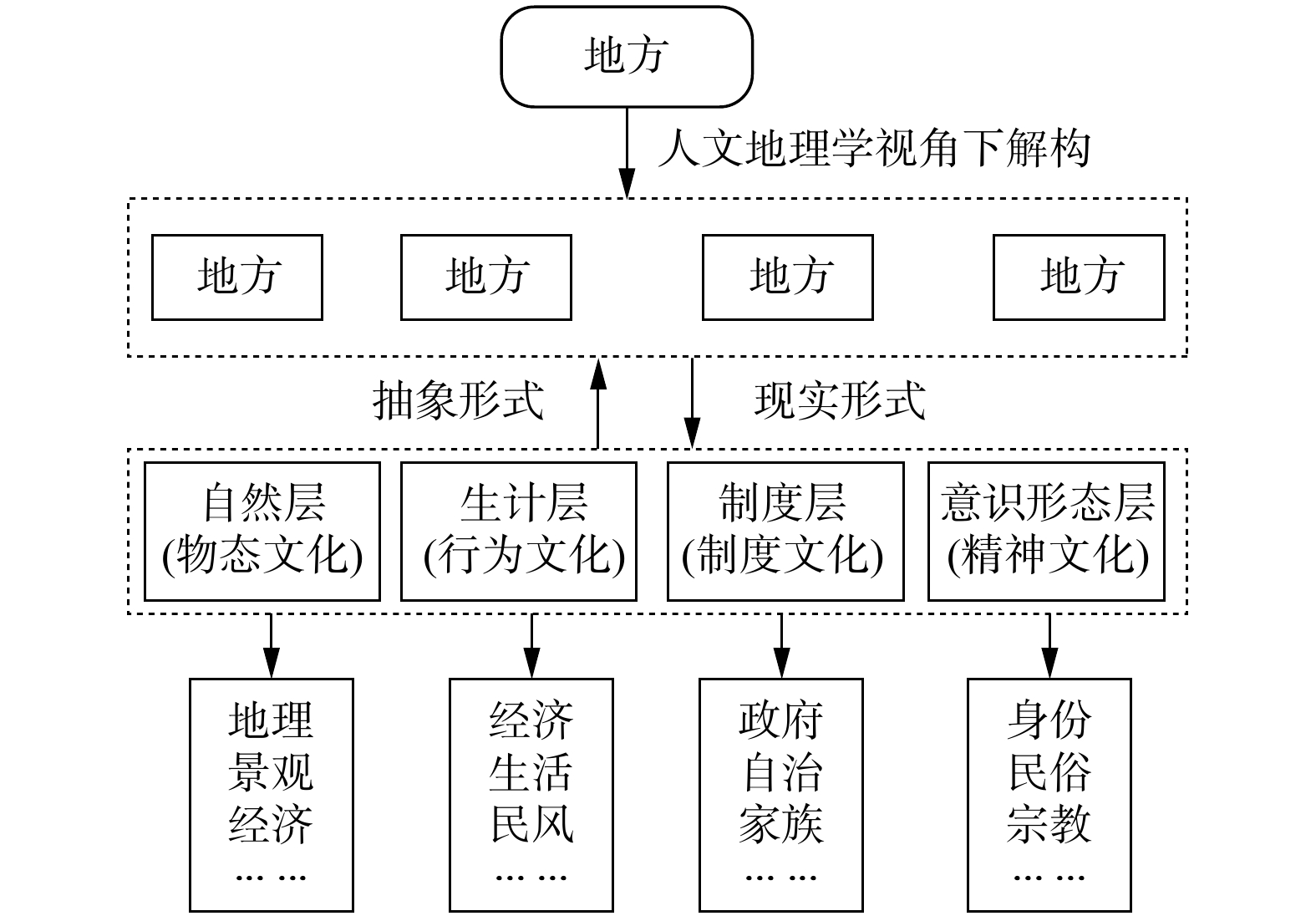

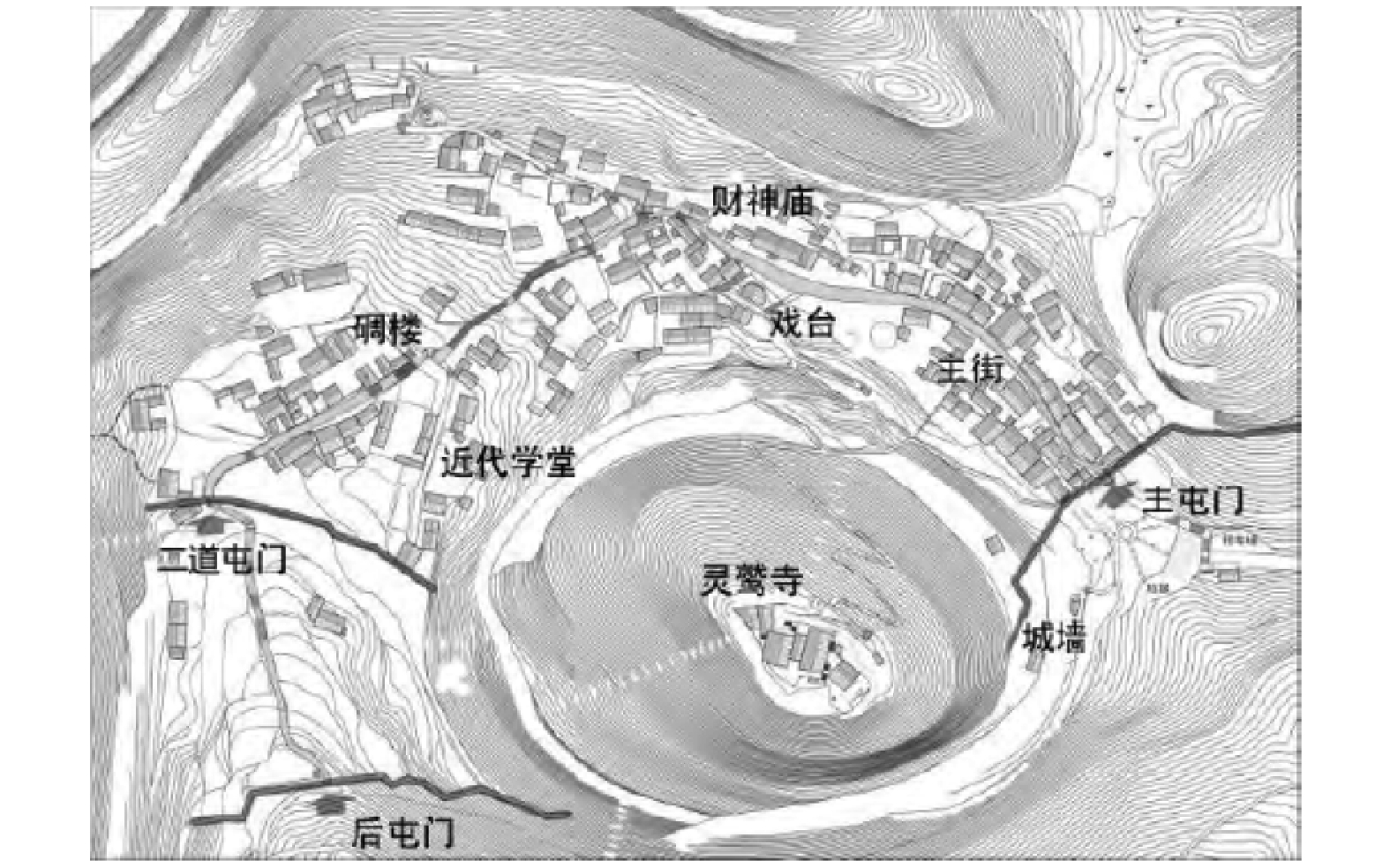

摘要: 面对全球化与城市化进程中现代性的融合与入侵,如何保护与延续地方性已成为传统聚落重要的研究议题。借鉴人文地理学的“四层一体”分析方法,对时空演变中的安顺云山屯堡聚落的人地关系地域系统进行深入分析,并从地方景观、地方文本、地方符号及地方感等维度对屯堡聚落的地方性进行全面解读。可发现,屯堡聚落在漫长的发展演进历程中,以文化资源为基础的旅游四层一体结构逐渐取代最初因地理区位、自然地形、交通优势形成的军事、商贸四层一体结构,屯堡聚落的地方性则表现出时空的延续性、叠合性与累积性。Abstract: In the face of the integration and invasion of modernization in the process of globalization and urbanization, how to protect and continue the locality has become an important research topic of traditional settlements. Based on the "four-layer integrated" analysis method of human geography, this paper makes an in-depth analysis of the regional system of human-land relationship in YunshanTunpu settlement in the evolution of time and space, and makes a comprehensive interpretation of the locality of Tunpu settlement from the dimensions of local landscape, local text, local symbols and local sense. The results show that in the long development and evolution process of YunshanTunpu settlement, the four-layer integrated tourism structure based on its cultural resources replaced gradually the four-layer integratedmilitary and trade structure which have been originally formed by geographical location, natural terrain and transportation advantages, while the locality of YunshanTunpu settlement showed the continuity, overlapping and accumulation of time and space.

-

Keywords:

- locality /

- place /

- Tunpu settlement /

- four-layers integrated

-

中国共产党的二十大报告把发展全过程人民民主确定为中国式现代化本质要求的一项重要内容。作为全过程人民民主的重要体现,农村村级民主的基层实践表现为民主选举、民主决策、民主管理、民主监督及村务和政务公开。可见,农村村级民主的实现离不开农户响应与参与,而实践中出现的农户民主参与意识不强、参与动力不足、参与率不高等问题成为乡村治理中的难点[1-3]。因此,农户村级民主参与成为乡村振兴背景下学术界研究的重点问题。

目前,针对农户村级民主参与的研究主要从三个方面展开:一,农户层面因素对村级民主参与的影响,如性别[4]、关系网络[1]、社会资本[5]、信任、主观绩效[6]、民主参与物理距离[7]、选举中拥有的自主权[8]、利益感知及需要[2,9-10]、媒介使用[11]等因素的影响;二,村庄层面因素对农户村级民主参与的影响,如选举效能[12]、基层自治组织功能发挥情况[13]、产业结构及村庄经济发展水平[14]等的影响;三,国家政策层面因素对农户村级民主参与的影响,如农村集体股份权改革[15]、产权[16]等的影响。上述研究为农户村级民主参与提供了丰富的视角,但对实践中农户村级民主参与的解释仍显乏力。

近年,在乡村振兴背景下,学者们试图找到农户村级民主参与的抓手。有学者从合作社这一农户民主参与载体的视角探讨农户村级民主参与问题。董进才[17]通过对浙江合作社的案例进行考察,发现专业合作社发展水平越高,农民的民主参与意识越浓厚、参与能力越强。赵昶等[18]利用黄淮海农区农户的调查数据,表明加入合作社能够增加成员的民主认知,促进成员民主参与的积极性。但崔宝玉等[19]、张连刚等[20]认为合作社对农户村级民主参与促进作用不明显。之所以产生这样的争论,可能的原因在于未能考虑到各类合作社的功能,以利润为导向的合作社,如企业等主体领办的合作社,强调合作社的经济功能,而党支部或村集体领办的社区型合作社具有“村社一体”属性,是兼顾经济功能与非经济功能的合作社[21-22]。合作社领办者与村级组织互嵌,归根结底是村庄产权单位与治理单位合一[23],可以实现农户利益与村庄利益的低成本捆绑,以激励农户村级民主参与。

尽管这类研究已经涉及社区型合作社对农户村级民主参与影响因素的讨论,但在最新检索到的北大核心期刊相关文献中,仅有20多篇对此进行定性论述和案例讨论,研究内容大多数为党支部领办的社区型合作社特殊性、在村庄治理中有何优势及对农民主体性激活的影响等。然而,在实践中,社区型合作社仅仅在贵州省毕节市就已经达到

7 229 个(截至2021年底)[24]。由于合作社发展效果较好,贵州省出台《关于推广毕节社区型集体合作社经验做法的通知》,通知提出每县建成一批组织优势充分发挥、产业发展效益良好、群众收益稳步提升的省级示范性合作社[25]。很明显的是,关于合作社的研究中,社区型合作社对农户村级民主参与的影响未引起足够重视,并且以定性研究居多,缺乏定量的文献支持。本文基于贵州省猕猴桃种植类合作社的农户调研数据,探讨社区型合作社是否能有效增进农户的村级民主参与,以此验证发展社区型合作社能否成为农户村级民主参与的有力抓手。与以往的研究相比,本文主要贡献在于:第一,拓展传统研究内容,重点关注社区型合作社对农户村级民主参与的影响,与以往研究只重点关注农户的表决性会议表达不同的是,本文在稳健性检验中将农户村级民主表达分为表决性会议表达1 和非表决性会议表达。第二,对农户加入社区型合作社影响村级民主参与的作用机制进行论述,揭示社区型合作社对入社农户村级民主参与的影响机理。一. 理论分析与研究假说

目前,大部分学者按照农村合作社核心成员身份的特性划分合作社类型[26]。其中,孔祥智[27]认为社区型股份合作制是由村集体主导,村集体土地与集体经营性资产一起折股量化,明确每个社员股份性质的合作社。苑鹏[28]、张晓月[29]认为社区型合作社是由村集体领办,社员以产品合作为纽带,通过独立经营参与合作社日常事务,且盈余按照惠顾额返还原则运行的专业合作社。社区型合作社是内部村民集体参与合作社经营事务,又为社区提供全面社会化服务的组织。张晓月[29]按照社区型合作社的业务重点,又将其分为社区型专业合作社和社区型综合合作社。社区型专业合作社业务以合作社的经济功能为主,以非经济功能为辅。社区型综合合作社是将合作社的经济功能和非经济功能放在同等位置。总体而言,无论学者如何拓展社区型合作社类型,只要能凸显合作社领办主体,就能判断出合作社组织性质,达到合作社分类的目的。因此,社区型合作社的共性在于:第一,在领办主体上,由村集体或村党支部统筹领办;第二,在参与主体上,合作社的领办者、经营者与村庄基层管理者互嵌[30-31],村庄内绝大多数村民参加合作社;第三,在职能上,社区型合作社除了履行相关的经济职能,还强调合作社的非经济功能。社区型合作社非经济功能得以体现的关键在于:一是合作社的领办主体是村集体或村党支部;二是农村集体经济组织可以作为集体股的股东加入合作社[32],使得社区型合作社具有“村社一体”的属性。

社区型合作社重塑了村级组织与村级民主的互动关系[21]。一方面,社区型合作社中的不同主体之间政治对话成本降低。叶娟丽等[22]以不同地方的具体实例表明,社区型合作社将经济性和社会性组织内嵌于合作社内部,不同主体之间的社会对话成本降低,组织化程度就得到提高[33]。另一方面,社区型合作社是农户农业生产与日常生活高度融合的载体。通过社区型合作社,农户农业生产与日常生活融为一体,对农村社区竞争性选举、成员协商机制、社区公共产品供给等基层治理产生了重要影响[34]。加入社区型合作社的农户通过股东大会和农业生产事务参与村级民主互动,将村庄事务融入村级合作社的生产管理当中,全面参与了合作社和村庄重大事务的决策过程。综上所述,得出假说H1:加入社区型合作社对农户村级民主参与具有正向影响。

社区型合作社通过增加入社农户农业收入来提高农户村级民主参与。社区型合作社能够形成土地规模及人员管理的优势以提高农户农业收入[23]。合作社中农户农业收入越高,越容易形成集体行动,越容易行使村级民主[35]。社区型合作社通过提高入社农户农业经营性收入和农业务工收入,促进农户村级民主参与。具体表现为:一是社区型合作社的领办者根植于农村社区,能以低成本快速进行适度规模的土地集中,适度规模的土地集中容易形成规模经济,增加农户的农业务工收入。对于没有发生土地流转的合作社,社区型合作社的领办者也能利用自身及合作社的政治优势“争资跑项”,实现农业产业整合与聚集,改变农户农业生产的成本与收益空间,增加其农业经营性收入。二是在雇佣群体和雇佣信息上,社区型合作社在维护公共利益方面具有“先天性”[30],合作社领办者与成员之间的信息基本透明。社区型合作社能大范围优先雇佣村庄内入社农户,也会根据劳动者的身体状况匹配相应的农业就业岗位,最大化利用村庄留守劳动力,保障高龄老年劳动力就业,解决了本村大部分农户的就业问题,增加了其农业收入。因此,提出假说H2:社区型合作社通过增加入社农户农业收入提高农户村级民主参与。

社区型合作社通过增进成员的政治信任提高农户村级民主参与。基本逻辑在于:一是社区型合作社创设了大量经济利益互动场景,利益互动成为合作社与农户信任生成的重要基础,从而提高农户村级民主参与积极性。赵晓峰[36]、孙运宏等[37]也认为利益关系和人际沟通能够促进成员之间的合作,推动成员间互信的产生。二是社区型合作社将部分农户土地资源与村组织紧紧联系在一起,促进农户村级民主参与与农户经济利益联结,这使集体成员在追求个人获得感的过程中“相互在场”,并由此产生组织身份认同,衍生出组织内部的相互信任[38]。三是社区型合作社促进了成员对政府信任的积累。成员之间在集体会议、集体劳动等活动中化解内部矛盾[32],缓解了村庄治理中的村民社会资本积累不足和归属感流失等问题,从而促进农户村级民主参与[39]。因此,提出假说H3:社区型合作社通过增进成员政治信任提高农户村级民主参与。

二. 研究设计

一 样本选择与数据来源

本文选择贵州省林果种植类合作社作为调研的依据为:一,贵州省是农业产业革命、乡村振兴的重要战场,贵州省政府成立了独具特色的猕猴桃水果专班管理部门,形成“专班 + 专家 + 战队”的现代水果产业技术服务体系,为打造高价值的水果品牌提供保障。二,贵州拥有得天独厚的自然环境和生态优势,为猕猴桃的品质提供了保证。三,2020—2022年贵州林业产业工作连续3年获国家林草局通报表扬,国家林草局通过简报向全国推介贵州林业产业做法[40]。四,贵州省是农村“三变”改革的发源地,在此基础上发展出一大批社区型合作社。

2022年5至12月,笔者分批次分组对贵州省林下经济发展进行考察。研究区域合作社主要种植产品为猕猴桃、李子树、茶叶、花椒等,本文主要是以种植猕猴桃的农户及合作社为调研对象。抽样方法为配额抽样法:首先,按照贵州省9个市(州)的地理区位和经济发展情况,选取5个市(州)的8个地区进行调研。分别选取经济发展较好的贵阳市和遵义市、经济发展处于中间水平的毕节市、经济发展靠后的黔东南州和安顺市进行调查。其次,每个地区随机抽取2个猕猴桃种植类社区型合作社,共16个。最后,在每个合作社所在区域随机抽取入社农户15户、非入社农户15户,共收集农户访谈问卷452份,其中有效访谈问卷416份,问卷回收率达到92%。问卷的数据是调查农户前一年的横截面数据。

二 变量选择与组间差异分析

1 变量选择

在因变量的选择上,以往的学者以是否参加选举作为农户村级民主参与的代理变量[18,38]。然而,对于加入社区型合作社的农户,参加选举仅仅是参与村级民主的一个方面,更多的在于对村庄治理中意见的表达。参考易裕元等[5]以参与村庄重要决策讨论作为村级民主参与的代理变量,本文以参与小组会议、村民会议等集体会议次数作为因变量民主参与的代理变量。核心自变量为农户是否加入社区型合作社。在工具变量的选择上,农户的农业生产行为常常受到邻居或亲友的影响[41],但邻居及亲友的生产行为并不会直接影响农户村级民主表达,因此采用邻居(或亲友)是否加入此类合作社作为工具变量。

在中介变量的选择上,选取农业收入[42]和政治信任作为影响农户村级民主参与的中介变量。政治信任参考胡伟斌的研究方法,以对合作社管理者及村干部的信任程度表示,并用李克特5级量表衡量[38]。控制变量包括调查农户的个人特征(性别、年龄、受教育年限)、户主家庭基本特征(是否是村民代表、土地转出与承包经营面积比、农业劳动力人数、与合作社管理者关系)、村庄特征(村庄离最近市场距离、村庄选举历史)。

2 变量组间差异分析

表1是加入社区型合作社与不加入社区型合作社农户组间差异分析。可以看出,参加社区型合作社的农户村级民主参与均值为4.419,比没有参加合作社的农户高2.672,对均值差异的T检验结果初步表明,农户参加社区型合作社对其民主参与具有显著的促进作用。另外,加入组和不加入组在土地转出与承包经营面积比、与合作社管理者关系、村庄离最近市场距离、农业收入、对合作社管理者信任程度、对村干部信任程度、邻居(或亲友)是否加入合作社变量上存在显著性差异。然而,简单的均值比较只能粗略反映加入组和不加入组农户在变量上的差别。在考虑其他因素影响下,需要进一步使用排序OProbit模型、工具变量的方法准确地分析加入社区型合作社对农户村级民主参与的影响。

2 表 1 变量解释及加入社区型合作社与不加入社区型合作社组间差异分析变量 变量解释 变量均值 均值差异 加入 不加入 民主参与 参与小组会议、村民会议等集体性会议的次数 4.419(1.775) 1.747(1.715) 2.672*** 性别 男性=1,女性=0 0.801(0.400) 0.840(0.367) −0.039 年龄 55.948(10.986) 53.978(10.991) 1.970 受教育年限 7.738(3.203) 7.364(3.052) 0.374 是否是村民代表 是=1,否=0 0.361(0.459) 0.284(0.469) 0.077 土地转出与承包经营面积比 0.580(0.238) 0.409(0.298) 0.170* 农业劳动力人数 16岁以上主要劳动力人数① 2.016(0.669) 2.156(0.731) −0.140 与合作社管理者关系 直系亲属=1,非直系亲属及邻居=2,普通农户=3 2.236(0.674) 2.404(0.635) −0.169*** 村庄离最近市场距离 离最近市或县的公里数 25.613(10.555) 21.871(12.685) 3.741** 村庄选举历史 村庄开始选举至2022年12月经历的月数 82.455 (11.267) 84.098(17.622) −1.642 农业收入 农户年农业收入(单位为元)的对数 9.257(0.488) 8.962(0.609) 0.295*** 对合作社管理者信任程度 非常信任=5,信任=4,不确定=3,不信任=2,非常不信任=1 3.592(0.733) 2.422(0.928) 1.169*** 对村干部信任程度 非常信任=5,信任=4,不确定=3,不信任=2,非常不信任=1 4.330(0.617) 3.089(0.892) 1.241*** 邻居(或亲友)是否加入合作社 加入=1,不加入=0 0.911(0.285) 0.747(0.428) 0.164*** 观测值 191 225 416 注:*、**、***分别表示 10%、5%、1%的显著性水平,括号内为稳健标准误。 三 基准模型选择

本文所选取因变量为参与小组会议、村民会议等集体性会议的次数。由于因变量为排序的数据,对于排序数据仍然可以使用排序OProbit模型推导出极大似然估计量[43]。在工具变量法对农户村级民主参与进行估计之前,运用排序OProbit模型评估加入社区型合作社是否会对农户村级民主参与产生显著影响。但排序模型估计出的回归结果容易受到样本选择偏差和不可观测变量的影响,会严重干扰估计的真实性。倾向匹配的方法是针对可观测变量进行样本间的匹配,忽略了不可观测变量对结果的影响。考虑到农户加入合作社内生性问题,继续使用处理效应模型(Treatment Effect Model,TEM)对农户村级民主参与进行考察。TEM由两个阶段组成[44],第一阶段是处理方程,分析农户加入社区型合作社的决定因素;第二阶段是回归方程,测度加入社区型合作社对农户村级民主参与的影响。为了保证模型的可识别性,至少需要一个有效工具变量。工具变量应当在影响农户加入社区型合作社的选择的同时,不影响其农户村级民主参与。本文采用社员的邻居(或亲友)是否加入社区型合作社作为回归方程的工具变量。

三. 社区型合作社与农户村级民主参与

一 基准结果

在表2中,模型(1)至(4)分别汇报了农户村级民主参与为因变量的最小二乘法和排序OProbit模型基准估计结果。排序OProbit模型(4)与最小二乘法模型(2)结果大小接近。模型(4)显示,在控制了一系列变量的基础上,加入社区型合作社对农户村级民主参与具有显著的提升作用,且在1%统计水平上显著。这基本证实假说H1,即加入社区型合作社对农户村级民主参与具有显著正向影响。

表 2 加入社区型合作社对农户村级民主参与影响的基准回归模型变量 (1) 最小二乘法 (2) 最小二乘法 (3) OProbit (4) OProbit 是否加入社区型合作社 2.672***(0.172) 2.796***(0.118) 1.547***(0.127) 2.672***(0.190) 性别 0.007(0.166) 0.068(0.153) 年龄 −0.003(0.005) −0.001(0.005) 受教育年限 0.218 6***(0.028) 0.199***(0.031) 是否是村民代表 0.516***(0.130) 0.476***(0.107) 土地转出与承包经营面积比 0.188(0.206) 0.221(0.186) 农业劳动力人数 0.158*(0.082) 0.152**(0.074) 与合作社管理者关系 0.949***(0.091) 0.917***(0.103) 村庄选举历史 0.011***(0.003) 0.011***(0.003) 村庄离最近市场距离 −0.054***(0.007) −0.061***(0.008) 常数项 2.747***(0.114) −1.193**(0.562) 注:*、**、***分别表示10%、5%、1%的统计显著性水平,括号内为稳健标准误。OProbit中切点估计值省略。 另外,从模型(4)可知,农户的受教育年限、是否是村民代表、农业劳动力人数、村庄选举历史对农户村级民主参与存在显著正向影响。值得注意的是,与合作社管理者关系越疏远,农户对村级民主参与越积极,可能原因为农户与合作社管理者关系越亲近,在信息获取上越便捷和容易,因此农户会主观减少对村庄一些重要决策讨论的参与次数。相反,与合作社管理者关系越疏远的农户,为了获得更多的信息会更积极地参与村庄重要决策讨论。最后,村庄离最近市场距离越近,农户对村级民主参与越不感兴趣,大概的原因是较近的市场能为农户劳动力兼业和外出务工提供较低的交通成本,进而降低村级民主参与。

基准回归结果容易受到未被观察到的因素影响,降低估计结果的准确性。因此,为确保回归结果的稳健性,本文采用处理效应模型进一步验证社区型合作社能否促进农户村级民主参与。

二 内生性分析

为了检验工具变量的有效性,可以把“邻居(或亲友)是否加入社区型合作社”与控制变量一起,对调查农户“是否加入社区型合作社”与“农户村级民主参与”进行Probit与排序OProbit回归。从表3的模型结果看出,“邻居(或亲友)是否加入社区型合作社”对农户“是否加入社区型合作社”的影响在1%统计水平上显著,但对农户村级民主参与不存在显著影响。因此,判断“邻居(或亲友)是否加入社区型合作社”是一个有效的工具变量。

表 3 工具变量检验变量 (1) 民主参与

(OProbit)(2) 农户是否加入社区型

合作社(Probit)邻居(或亲友)是否加入

社区型合作社−0.011(0.140) 0.859***(0.205) 控制变量 控制 控制 常数项 −5.710***(0.843) 注:***表示1%的显著性水平,括号内为稳健标准误,OProbit估计中切点估计值省略,控制变量同表2。 继续使用处理效应模型对农户村级民主参与进行考察。从表4的处理效应模型中可知,加入社区型合作社对农户村级民主参与的影响在1%统计水平上显著为正,进一步验证假说H1。另外,模型残差相关性ρ通过显著性检验,说明模型存在选择性偏差,因此选择处理效应模型考察加入社区型合作社对农户村级民主参与影响的内生性是合理的。从处理效应模型的结果看,排序OProbit模型确实存在样本选择偏差,造成估计偏误,具体来说是高估了社区型合作社对入社农户村级民主参与的影响,因为在排序模型中,是否加入社区型合作社的估计系数为2.672,而考虑内生性以后的处理效应模型的估计系数仅有1.233。那么,为何村级民主参与的处理效应模型系数的估计值比OProbit估计值小?已有证据表明参与合作社的农户往往是低技能的农户群体,这个群体的民主权利认知低、民主参与主动性差等,因此,考虑内生性后,处理效应模型估计下加入合作社对入社农户村级民主参与的系数估计值比OProbit估计值小。

表 4 加入社区型合作社对农户村级民主参与影响的处理效应模型变量 处理效应模型 处理方程:是否加入

社区型合作社回归方程:

民主参与邻居(或亲友)是否加入

社区型合作社0.898***(0.182) 性别 −0.171(0.178) −0.052(0.177) 年龄 0.016**(0.007) 0.004(0.007) 受教育年限 0.101***(0.024) 0.251***(0.024) 是否是村民代表 0.389***(0.149) 0.692***(0.145) 土地转出与承包经营面积比 1.125***(0.248) 0.834***(0.252) 农业劳动力人数 −0.097(0.093) 0.083(0.094) 与合作社管理者关系 −0.083(0.010) 0.862***(0.102) 村庄选举历史 0.028***(0.005) 0.024***(0.005) 村庄离最近市场距离 0.024***(0.006) −0.045***(0.006) 是否加入社区型合作社 1.233***(0.211) 常数项 −5.501***(0.810) −2.425***(0.707) 残差相关性ρ 0.756*** 残差协方差σ 1.332 方程独立性Wald 检验 50.16*** 对数似然值 −855 注:*、**、***分别表示10%、5%、1%的显著性水平,括号内为稳健标准误。 基于处理效应模型的估计结果,可以计算出农户加入社区型合作社对民主参与的平均处理效应。通过分别预测样本农户全部加入社区型合作社与全部不加入时村级民主参与的变量均值,得出农户村级民主参与的平均处理效应。表5的结果表明,加入社区型合作社可以使农户村级民主参与的可能性显著提升42.29%,表明加入社区型合作社确实具有较强的民主增进作用。

表 5 社区型合作社对农户村级民主参与的平均处理效应变量 是否加入社区型合作社 平均处理

效应T值 变化/% 加入(社员) 不加入(非社员) 民主参与 4.134(0.071) 2.906(0.067) 1.229*** 12.637 42.29 注:***表示1%的显著性水平,括号内为稳健标准误,民主参与的变化=民主参与平均处理效应/非社员村级民主参与平均处理效应 × 100%。 三 稳健性分析

为了检验评价模型和指标解释能力的稳健性,将农户村级民主参与分为参与表决性会议(包括重要事项签字确认、举手表决、投票等)和参与非表决性协商会议。农户参与表决性会议是农户村级民主参与的重要表征[38,45],因此,采用替换因变量的方法以参与表决性会议次数替换农户村级民主参与次数。从表6的稳健性检验结果可知,残差相关性ρ仍然显著,说明在替换被解释变量后,处理效应模型仍然稳健。核心自变量的系数仍然在1%统计水平上显著为正,可见,加入社区型合作社对农户村级民主参与具有正向影响的结果是稳健的。

表 6 加入社区型合作社对农户村级民主参与的稳健性检验变量 处理效应模型 处理方程:是否加入

社区型合作社回归方程:参与

表决性会议是否加入社区型合作社 0.625 8***(0.184) 邻居(或亲友)是否加入

社区型合作社0.853*** (0.190) 控制变量 控制 控制 常数项 −5.620***(0.843) 0.802*(0.469) 残差相关性ρ 0.690*** 残差协方差σ 0.864 方程独立性Wald 检验 30.64*** 对数似然值 −691 注:*、***分别表示10%、1%的显著性水平,括号内为稳健标准误,控制变量同表2。 四 异质性分析

加入社区型合作社对农户村级民主参与的影响可能存在异质性。异质性来源于农户个体、家庭及村庄层面,选取年龄、与合作社管理者关系、村庄离最近市场距离分组。选取依据为:首先,农业劳动力是年龄偏大的群体,这一群体是农村区域农户村级民主参与的主要力量。其次,社区型合作社植根于中国农村社区,在地域上与村级组织互嵌,成员极其稳定,流动性极小,形成以亲缘、地缘为基础的“熟人社会”,农户与合作社管理者的关系是一个重要的考虑因素。最后,村庄离最近市场距离越近,农户到城市就业越便捷,成本就越低,农户对村庄治理参与会产生较大影响。

表7结果显示,以年龄指标进行分组,模型(1)和(2)显示加入社区型合作社对农户村级民主参与的影响系数差异P值通过费舍尔检验后,在高龄组和低龄组中都在10%统计水平上显著为正,并且低龄组系数大于高龄组系数,表明在同样加入社区型合作社后,低龄组农户村级民主参与比高龄组农户积极。以与合作社管理者关系进行分组,模型(3)和模型(4)显示,强关系组与弱关系组中的核心自变量都在1%统计水平上显著为正,但是系数差异P值没有通过费舍尔检验,说明组间系数不能进行直接比较[46]。以村庄离最近市场距离作为分组指标,模型(5)和(6)显示加入社区型合作社对农户村级民主参与的影响系数差异P值通过费舍尔检验后,市场距离远的农户与市场距离近的农户都在1%统计水平上显著为正,并且市场距离远农户组系数大于市场距离近组系数,表明在同样加入社区型合作社后,市场距离远的农户村级民主参与比市场距离近组的农户积极。

表 7 不同变量分组下加入社区型合作社对农户村级民主参与的异质性分析变量 (1)低龄组

(小于或等于54岁)(2)高龄组

(大于 54岁)(3)强关系组

(亲属与邻居)(4)弱关系组

(普通农户)(5)市场距离近

(小于或等于 17公里)(6)市场距离远

(大于 17公里)加入社区型合作社 2.937***(0.168) 2.607***(0.173) 2.949***(0.159) 2.753***(0.182) 2.440***(0.111) 3.408***(0.227) 控制变量 控制 控制 控制 控制 控制 控制 常数项 −2.230**(0.636) −0.258(0.707) 0.351(0.738) 2.105**(0.826) −2.011***(0.372) −2.585***(0.969) 样本数 220 196 236 180 221 195 系数差异P值 0.079* 0.236 0.001*** 注:*、**、***分别表示10%、5%、1%的显著性水平,括号内为稳健标准误,P值经过费舍尔组合检验(抽样 1 000 次)计算得到。54岁为年龄中位数,17公里为村庄离最近市场距离的中位数,强关系与弱关系组是以与合作社管理者关系为普通农户、亲属与邻居分组。四. 机制分析

根据Zhang[47]、江艇[48]、胡增玺等[49]的机制分析思路,文章采用分步检验方法进行机制分析。前文已经证实加入社区型合作社对农户村级民主参与存在显著性影响,在此论证加入社区型合作社对农户农业收入和政治信任的影响,最后,再用相关文献进一步佐证农户农业收入和政治信任对民主参与的影响。

一 社区型合作社通过提高入社农户的农业收入促进农户村级民主参与

从表8模型(1)与模型(2)可见,加入社区型合作社显著增加农户农业收入。具体表现为:在控制相关的变量后,与没有加入社区型合作社的农户相比,加入社区型合作社显著提高入社农户26.6%(e^0.236−1 = 0.266)的农业收入,并且加入社区型合作社显著增加22天的年农业劳动时间。合作社对社员的优先雇佣会增加其劳动时间,提高其农业收入。已有研究表明,农户收入的增加会提高其民主决策的意愿及民主参与行为[5,9-10,38,50]。因此,假说H2成立,社区型合作社通过提高入社农户农业收入促进农户村级民主参与。

表 8 加入社区型合作社对农户农业收入的影响变量 (1)农业收入(最小二乘法) (2)农业劳动时间(最小二乘法) 是否加入社区型合作社 0.236***(0.046) 22.074 0***(5.894) 控制变量 控制 控制 常数项 9.882 7***(0.224) 205.288 6***(29.473) 注:***表示1%的显著性水平,括号内为稳健标准误,控制变量同表2。 二 社区型合作社通过增进成员政治信任提高农户村级民主参与

从表9中的模型(1)与模型(2)可知,加入社区型合作社显著提高成员的政治信任。具体表现为:在控制相关的变量后,加入社区型合作社能显著提高农户的政治信任,无论是对合作社管理者还是村干部的信任程度都存在显著的正向影响。另外,已有研究表明,成员的政治信任度越高,越倾向于民主参与[5,51-52],如显著影响其参加城乡基层民主选举投票的行为[53]。因此,假说H3成立,社区型合作社通过增进成员政治信任提高农户村级民主参与。

表 9 加入社区型合作社对政治信任影响变量 (1)对合作社管理者

信任程度(2)对村干部

信任程度是否加入社区型

合作社1.500***(0.140) 1.854***(0.150) 控制变量 控制 控制 常数项 1.955*** (0.466) 3.683***(0.409) 注:***表示1%的显著性水平,括号内为稳健标准误,模型(1)、模型(2)中OProbit估计中切点估计值省略。 五. 结论与启示

本文在理论建构基础上,根据贵州416位农户的调研数据进行实证检验,得出如下结论。

第一,加入社区型合作社对农户村级民主参与具有显著的正向影响。社区型合作社成为有利于入社农户经济和政治表达的组织,归根结底是社区型合作社将农户的经济利益与政治表达捆绑在一起。考虑内生性后,利用工具变量法,得出加入社区型合作社对农户村级民主参与的影响仍然显著。在替换因变量作稳健性检验后,上述结论依然成立。第二,社区型合作社在促进入社农户民主参与上存在异质性。在同样加入社区型合作社后,低龄组的农户村级民主参与比高龄组积极,市场距离远的农户村级民主参与比市场距离近的农户积极。第三,通过机制分析可知,社区型合作社通过提高入社农户农业收入和政治信任来影响村级民主参与。原因为社区型合作社增加农户农业务工机会和改变农户农业生产成本与收益空间,对农户收入产生显著影响。另外,社区合作社为入社农户创造的经济利益成为合作社管理者与农户信任生成的重要来源,增进农户对合作社管理者和村干部的政治信任。

因此,结合党的二十大提出的全过程人民民主要求,本文提出如下建议:首先,重视社区型合作社的民主增进作用,充分发挥社区型合作社非经济功能,推动社区型合作社从制度优势到治理效能的转变,以弥补村庄治理中农户村级民主参与主体的缺失。其次,在社区型合作社的发展中,农户的经济利益与政治表达被捆绑在一起,因此需要稳定合作社与农户之间的利益联结机制,确保入社农户持续获益。最后,以社区型合作社为载体,增进农户与合作社管理者、村干部之间的信任,对农户村级民主参与会产生积极影响。

-

[1] 盛婷婷,杨钊. 国外地方感研究进展与启示[J]. 人文地理,2017(4):127-135. doi: 10.13959/j.issn.1003-2398.2015.04.003 [2] TUAN Y F. A study of environmental perception[M]. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1974: 1-125.

[3] TUAN Y F. Space and place: the perspective of experience[M]. Min-neapolis: University of Minnesota Press, 1987: 19-33.

[4] SEAMON D. Body-subject, time-space routines, and place-ballet in Buttimer[M]. London: Verso, 1980: 48-65.

[5] LEFEBVRE H. The production of space[M]. Oxford: Brasil Blackwell, 1991: 68-168.

[6] SOJA E. Postmodern geographies: the reassertion of space in critical social theory[M]. London: Verso, 1989: 76-93.

[7] RELPH E. Place and placelessness[M]. London: Pion, 1976.: 2-46.

[8] MASSEY D. A global sense of place in barnes: reading human geography arnold[M]. London: Pion, 1997 : 315-323.

[9] 沈玉立. 现代旅游背景下传统村落的地方性演变与建构−以云南大理沙溪古镇为例[D]. 昆明: 云南师范大学, 2017. [10] 胡宪洋,白凯. 拉萨八廓街地方性的游客认同构建[J]. 地理学报,2015,70(10):1632-1649. doi: 10.11821/dlxb201510008 [11] 赵珍琪,包漪娜. 基于空间生产理论的扬州历史街区旅游商业化与地方性分析[J]. 扬州教育学院学报,2019,37(1):13-18. doi: 10.3969/j.issn.1008-6536.2019.01.004 [12] 周尚意. 四层一体:发掘传统乡村地方性的方法[J]. 旅游学刊,2017,32(1):6-7. doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2017.01.004 [13] 安顺市文化局. 图像人类学视野中的安顺屯堡[M]. 贵阳: 贵州人民出版社, 2012: 10. [14] 耿虹. 安顺屯堡建筑环境景观研究[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2009. [15] 朱竑,钱俊希,陈晓亮. 地方与认同:欧美人文地理学对地方的再认识[J]. 人文地理,2016(6):1-6. doi: 10.13959/j.issn.1003-2398.2010.06.003 [16] 李建军. 学术视野下的屯堡文化研究[M]. 贵阳: 贵州科技出版社, 2016. [17] HARVEY D. The condition of post-modernity[M]. Cambridge, MA: Blackwell, 1989.

[18] 唐顺英,周尚意. 浅析文本在地方性形成中的作用−对近年文化地理学核心刊物中相关文章的梳理[J]. 地理科学,2016,31(10):1159-1165. doi: 10.13249/j.cnki.sgs.2011.10.001 -

期刊类型引用(2)

1. 陈晨,林震. 习近平生态文明思想融入“思想道德与法治”课程教学研究-以北京林业大学林业大类专业为例. 北京林业大学学报(社会科学版). 2023(03): 15-21 .  百度学术

百度学术

2. 赵书学,王玉和,李柱,董路梅. 天然林保护与公益林管理并轨的底层逻辑及深化策略. 林草政策研究. 2023(03): 16-24 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(1)

下载:

下载: