Discussion on Capacity Building of Gateway Community of Qilian Mountain National Park

-

摘要: 在国家公园建设的进程中,面对生态保护和经济发展的目标,我国一直积极寻求社区与国家公园协同发展的实现途径,因此门户社区的发展一直是国家公园研究中被学者所关注的。社区能力建设与社区的发展息息相关,是社区发展的重要议题。针对祁连山国家公园的青海片区,通过深度访谈收集资料,运用扎根理论的研究方法,寻找影响国家公园门户社区能力提升的因素,归纳其逻辑关系,总结了38个初始概念、14个范畴和7个主范畴,提炼了加强社区参与、组织能力培育、合作网络、制度保障、生计拓展与转型5个核心范畴,并从科学政策、管理机制、人才培养等方面提出了提升社区能力的建议,以实现门户社区与国家公园共同发展。Abstract: In the process of national park construction, facing the goal of ecological protection and economic development, China has been actively seeking ways to realize the coordinated development of community and national park. Therefore, the development of gateway community has always been the focus of scholars in the research of national park. Ability construction is closely related to the development of the community, and the community is an important topic of community development. This study focused on the Qinghai part of the Qilian Mountain National Park, conducted in-depth interviews to collect data, and used the method of grounded theory, in order to determine factors that affect the capability enhancing of national park gateway community, and summarize their logical relationship. The study summarized 38 initial concepts and 14 categories that contain seven main categories. Five core categories are refined, including strengthening community participation, fostering organizational capacity, cooperation network, institutional guarantee, livelihood expansion and transformation. The methods of enhancing community capacity are proposed from the aspects of scientific policy, management mechanism and talent nurturing, in order to hope that gateway communities could develop together with national parks.

-

改革开放以来,我国林业发展一度陷入资源和经济的“两危”困境。经过多年植树造林和大规模林业重点工程建设,我国林地面积和森林资源总规模都有了快速增长,森林资源步入良性发展轨道。第九次森林资源清查数据(2014—2018年)显示,我国森林面积由改革开放初期的1.22亿hm2增加到2.2亿hm2,森林覆盖率由不足13%增加到22.96%[1]。

党的十九大报告明确指出,中国特色社会主义进入了新时代,这是我国发展新的历史方位。林业作为国民经济中最大规模的绿色产业,肩负着保障基本林产品和生态服务供给的双重任务。新时代中国特色社会主义展现的新特征为林业提出了新问题和新要求,必然会全面影响和决定林业未来的发展方向,反过来,林业发展必须在全面决胜小康社会的基础上,满足建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的要求。

对林业而言,其概念的内涵和外延与社会经济发展水平和人民生活需要的变化密切相关。以往主要认为森林是木材的来源,当今社会开始关注森林提供的一系列生态效益和社会服务[2]。党的十九大报告明确指出,我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化。2019年,我国国内生产总值达到99.1万亿元,人均GDP突破1万美元[3],人民收入水平显著提高,经济已由高速增长步入高质量发展阶段。收入增长推动消费水平和结构的转型升级,人民生活要求由过去的一般数量满足向追求更高水平、更高质量的美好生活转变。经济增长方式要求更加注重人与自然的和谐协调发展。因此,森林作为地球上最大的陆地生态系统,是实现人与自然和谐共生的重要力量,不仅要满足人们对森林所提供的优质木材和其他绿色非木质林产品等物质产品的需要,而且要创造和提供良好的生态环境、游憩娱乐、健康养生、文化科技等生态和精神服务,以顺应我国社会主要矛盾向人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾的转化。

经过几十年的生态林业建设,我国森林资源总量增加、质量提高,但距离建设美丽中国对数量充足、分布合理、生态稳定的森林生态体系的要求仍有很大差距[4]。因此,林业面临的主要矛盾也将转变为林业提供优质丰富的林产品及其良好的生态服务的能力,与满足人民快速增长的对林业的高品质、多样化产品和服务需求之间的矛盾。在保持森林资源总量稳步增长的基础上,充分重视提升森林资源质量和改善森林资源结构,挖掘和有效发挥森林生态系统的多种功能和多重效益,成为林业新的经济增长点。

一. 森林经营水平是影响新时代林业发展的关键

拥有一个稳定、健康、可持续的森林资源体系是林业增加有效供给、提高供给质量、改善供给结构、提升综合效益的根本保证。市场需求引领下的林业供给侧结构性改革,根本任务是扩大产品有效供给,主攻方向是提高产品供给质量,核心环节是优化产品供给结构[5]。然而,不可否认的是,上述这一切的实现必须以资源丰富、质量稳定和结构优化的森林生态和生产体系为基础条件,提升森林资源数量和质量是确保实现林业有效供给的根本和关键。《全国森林经营规划(2016—2050年)》明确指出,森林资源总量不足与森林资源质量不高、功能不强的问题是我国现代化林业建设的短板,其中,森林资源质量不高、效益低下、功能脆弱,是我国林业最突出的问题[6]。

森林资源总量不足将是客观存在的长期问题。我国人均占有森林面积仅为世界平均水平的1/4,森林资源数量表现为供给相对不足。一方面,受土地资源所限,森林资源规模扩张能力受到严格约束,增长空间不大;另一方面,基于人口增长和森林面积增长潜力的分析,即使到2050年森林覆盖率上升并稳定在26%以上,我国人均森林占有面积仍将处于较低的水平。因此,森林资源总量相对不足是由我国实际国情和林情所决定的,在中短期内难以发生明显改观。

由于森林资源面积受到扩张空间的制约,扩大林业有效供给必然主要依赖于森林资源质量的提升和结构的改善。改革开放以来,我国森林资源总规模增长速度较快,但不可否认的是,在追求资源数量增长的同时,森林资源质量提升和结构改善问题却没有引起相应的重视。综合第九次全国森林资源清查数据和《全国森林经营规划(2016—2050年)》资料可以发现,我国森林蓄积量89.79 m3/hm2,为世界平均水平的69%;森林年均生长量4.23 m3/hm2,仅为林业发达国家平均水平的53%;森林生态服务价值尚未充分发挥,每公顷森林每年提供的主要生态服务价值仅6.1万元,只相当于日本等国的40%;现实林分中每公顷蓄积达到林地生产潜力50%以上的只占31%,而未达到林地生产潜力20%的占比高达43%。中国目前虽然拥有世界上面积最大的人工林,但是人工林经营质量总体上还存在较大差距,结构优化空间较大。盛炜彤[7]对我国人工林质量进行研究指出,我国森林质量最突出的问题是生产力问题,我国主要人工造林树种每公顷蓄积量远远低于日本类似树种,杉木不足日本的1/4,落叶松不足1/3,而且其年均实际生长量分别仅是我国制定的速生丰产林标准的1/4和1/2。同时,人工林存在针叶化与纯林化问题,混交林仅占人工林面积的15%,以及连作严重和成林后缺乏科学管理等问题。

可以看出,不管是森林提供的生态服务价值,还是木材供给能力,我国森林资源的整体质量和结构还存在较大差距,具有巨大的提升和改善空间。提升森林资源质量和改善森林资源结构与森林经营水平密切相关,目前我国森林资源质量和结构的整体水平较低的主要原因在于森林经营水平低。“森林质量不高,是我国林业最突出的问题。提高森林质量,关键在于加强森林经营。”[6]可见,森林经营总体水平较低是制约我国林业供给有效、质量提升和结构优化的最大短板。加强森林经营应该成为新时代林业发展的重中之重。只有良好的森林经营才能精准提升和改善森林资源质量和结构,提高林产品和服务的有效供给能力,才能有效解决人民日益增长的对森林产品和服务的有效需求。

二. 我国森林经营水平低的原因分析

总体而言,我国森林资源质量和结构不佳是长期不注重森林经营,林业经营主体开展森林经营的积极性和创造性未能得到充分发挥的结果。造成森林经营水平较低的制约因素主要体现在林业供给侧。一些学者更多从技术层面提出如何加强森林经营[7-9]。实际来讲,森林经营管理者也应该认真反思和破除制度、政策安排层面诸因素的约束。

一 长期“重采重造轻经营”的政策导向

自中华人民共和国成立以来,我国林业供给结构的转变大体上可划分为两个阶段:第一阶段是中华人民共和国成立到20世纪末,林业以追求木材生产和重视林业经济价值为主,重采轻造是主要的政策特征;第二阶段是自21世纪以来,林业以林业生态建设和重视林业生态价值为主,严禁采伐、积极鼓励植树造林是其主要的政策特征。这两个阶段的林业政策导向过于偏向强调“重采”或“重造”两个极端,而忽视了有效林产品和服务供给的关键中间环节−森林经营和抚育管护,使得该环节的技术相对落后,投入不足。虽然政策的制定受到当时所处历史和社会经济条件,以及资金和人才不足的制约,但是,长期“重采重造轻经营”的林业生产经营方式造成了目前我国森林资源质量和结构整体较差的突出问题。

二 不重视微观实际操作层面的森林经营指南

开展和加强森林科学经营,需要现代先进的森林经营理论和经营技术为指导。然而,我国在此方面的研究相对不足。许多研究重点停留在跟踪国外的森林经营理论和经营模式,如森林多功能理论、林业分工论和近自然林业经营理论等,而基于我国国情林情的森林经营理论与技术体系建设相对滞后,理论指导经常摇摆不定。《全国森林经营规划(2016-2050年)》在确立多功能森林经营理论为指导的经营思想的基础上,提出了多功能森林经营技术体系,但仍然缺乏区域性和具体林分层面的规划和经营指南,林业微观经营主体在实际经营中难以具体操作。针对具体林分实际操作层面的技术指导性规程和标准还亟待建设和完善。

三 林业科技推广能力严重不足

林业科技推广能力弱关键在于缺乏完善的林业科技推广体系。林业科技推广体系的最薄弱环节是基层林业部门的人才严重短缺。长期以来效益低下的粗放式经营、体制机制的僵化、政策的多变以及林业基层单位工作条件差等原因导致林业领域,尤其是基层林业部门专业人才流失严重,引进困难。科学高效的森林经营离不开专业人员根据国家宏观林业经营目标及相关标准、指南等,统筹考虑本地或本单位森林资源状况、地理区位、植被特征、经营状况和经营目标等,制订科学合理的林分级别的森林经营策略、规划和技术操作规程,并分类指导,具体实施。然而,现实中,基层林业部门和林业经营单位普遍存在从业人员年龄结构老化现象严重、文化素质普遍较低、专业和管理人才短缺等问题。这导致林业科技推广体系环节出现严重断层,现代森林经营新模式和新技术难以推广实施,森林经营新理念、新业态、新技术和新模式难以在林业内部形成和发展。

四 市场激励作用弱,林业经营主体开展森林经营的积极性不高

厘清并明确政府和市场的关系定位,激励林业经营主体的自愿行为和社会资本的积极参与对森林经营至关重要。森林经营不能仅仅依赖政府投资和强制行为。在经济发展新常态下,大幅度增加财政投入难度很大,林业投入必须更多地依靠市场[5]。事实证明,单纯依靠政府扶持和财政投资远远不能满足森林集约经营对资金和人力的需求,必须重视市场对实现森林资源配置高效、质量优良、结构合理、功能协调的林业供给格局的决定性作用。森林由粗放经营向科学集约经营的转变需要林业经营主体付出更大的精力、物力和财力,进行人力和资本的持续投入。只有森林集约经营能够带来更为可观的收益,才能激励和吸引林业经营主体自愿转变经营方式,积极吸纳社会投资和人才,成功实现森林经营的升级转型。然而,在实际工作中,过于强调林业的公共产品属性和公益性特征,忽视了林业的私人产品属性和经济性特征。政府对林业生产经营给予过多的行政管制和直接干预,使市场资源配置的自动调节机能难以充分发挥作用,抑制了林业经营主体开展森林经营的能动性和积极性。

三. 全面提升森林经营水平的着力点

新时代林业发展要求森林质量的全面提升和森林结构的系统优化。我国森林资源质量仍存在很大的发展空间[10-11],森林经营是实现森林质量提升的根本途径[7]。培育健康稳定、功能完善的森林生态系统是现代森林经营的根本目的,也是改善林产品和服务的有效供给、满足人民对高品质美好生活的需求的基本途径。这需要从深入提升森林经营水平和能力入手,引领和推进新时代林业发展。

一 重新审视和建立符合中国特色的森林经营理论和模式

良好的森林经营实践必须由先进的符合国情和林情的森林经营理论为指导。我国目前的森林经营基本上是以20世纪90年代初建立的森林分类经营理论为指导,从全局看,森林分类经营理论是具有基本指导意义的。然而,我国地域广阔,各地自然生态条件和社会经济状况具有巨大差异,这势必造成森林资源分布、成长状况和丰裕度的不同,经营目标呈现多元化。分类经营实践不能陷于某一林分单一追求经济效益或生态效益的“两个极端”。我国总体上是一个缺林少林的国家,人均拥有森林资源水平低,若严格遵循分类经营模式,为单纯获得木材而培育森林或者为获得森林生态效益而纯粹保护,都不利于森林整个生长期内多功能效益的充分发挥和利用。同时,随着人们收入和生活水平的提高,追求森林游憩、康养、文化等亲近自然的需求越来越多。因此,在总体分类经营的基础上,强调森林资源培育的生态学原理和近自然经营,重视森林整个生长周期的全部功能和价值的充分利用,应该是我国森林经营理论和经营模式的调整方向。

二 深化林业体制机制改革,充分发挥市场资源配置的作用

有效制度供给的关键在于理顺和处理好市场“决定作用”和政府“更好作用”之间的关系。不得不说,与其他产业相比,林业经营周期长,在政府和市场关系的合理定位上有其特殊性−这主要体现在林业的公益性特征,具有显著的正外部性。根据经济学理论,市场机制在森林资源配置上存在“失灵”,但并不能由此否认市场在森林资源配置中的关键作用而完全由政府代包代办。

林业管理体制和经营机制的改革和创新首先必须明晰和厘清市场在林业资源配置中的地位和作用。“政府有为”是“市场有效”的必要条件。政府有为的关键是适度干预,防范和化解“市场失灵”,引导和规范市场行为,激发市场主体投资和经营林业的积极性和创新活力。其次,政府“有为”应体现在为每一经营森林单位科学地规划和制订森林资源数量增长、质量提升及相关生态保护标准和目标,并进行严格的监测和监督。具体的森林经营行为可以通过探索各种有效形式交由市场引入战略投资者和专业经营者实施。最后,林业经营和投资主体作为理性人,追求森林经营收益的最大化。因此,只有改善森林经营能够带来足够的经济利益时,投资和经营主体才真正有动力自愿参与并采取相应的积极行动。这就需要在森林经营中科学地确定和明晰森林保护和利用的最佳契合点,在保护中利用,在利用中保护,加速一二三产业融合发展,推进森林资源保护和利用相辅相成,同生共长。

三 健全正向激励政策和措施,激发林业经营主体开展森林经营积极性

从根本上看,先进的森林经营理念、现代的森林经营技术和良好的森林经营措施离不开人力和资本等要素的有效配置。林业的“市场失灵”问题源于其产生的正外部效应。外部性内在化的原则要求,解决林业“市场失灵”的政策思路应该调整到对造林或良好的森林经营行为等采取补贴、降低或取消税(或费)、奖励等正向激励措施,而不是单纯强调利用行政管制和征收惩罚性税费等负向激励措施。政府要通过深化体制机制改革,健全和完善正向激励政策和措施,在切实鼓励林业经营主体和投资主体的积极性和创造性的同时,引导其决策目标和行为方向符合政府政策目标。

一方面,对商品林和民营林经营要明确政府严格管制的范畴以及如何管制到位,加大力度减少或消除一些不必要的、影响市场主体投资和经营林业积极性的政策法规以及税费等,更多采取财政补贴、奖励、政府购买或补偿森林生态服务以及加强社会化服务等正向激励措施。同时,引导和鼓励林业经营主体采取合作、林地流转、加强一二三产业融合等措施,扩大经营规模,延伸产业链条,有效扩展林业经营的利润空间。另一方面,要注意正向激励措施的效率和效果。现实中存在市场行为主体将决策目标和行为方向调整为能够获取尽可能多的政府补贴,而无论自己是否能够达到政府所期望实现的政策目标[12]。这有可能导致一些林业管理部门、地方政府和国有林场等林业经营主体产生“等靠要”的惰性思想,不思进取和创新,而将主要精力放在如何更多获得政府补贴和优惠政策方面。深化林业管理体制和经营机制改革,决不能仅仅强调和停留在加大财政扶持力度层面。“政府有为”要以目标管理为政策导向,严格森林经营标准和经营目标,明确责任主体,加强资源动态监测和监管。

四 加大人力资本培育和开发力度,增进林业经济增长新动能

新时代林业发展必须适应社会需求的转变,以新产业、新技术、新业态、新模式经济增长新动能加快推进林业供给结构的调整步伐。新产业、新技术、新业态、新模式经济增长新动能创新的关键在于人才。针对林业基层专业和管理人才出现断档,政府要下大力气进一步加强人力资本的培育和开发。一是建立专项培训基金,与高校和科研院所密切配合,制订详细的培训计划,对包括国有林场和基层林业局等林业管理和技术工作人员开展轮流培训和再教育;二是与林业高校或其他高校涉林专业联合,建立公费林科生定向培养计划,为国有林场或乡镇基层准备和输送技术推广人才;三是健全和完善林业科技推广体系,不仅要加紧培育和引入基层林业专业人才,加强实际平台的建设,还要利用互联网等现代通讯技术构建科技服务网络;四是建立常态化科技下乡服务制度,鼓励各级科研院所和高校科研人员下林场,走乡村,定期或根据需要不定期开展科技指导和咨询服务。

-

表 1 受访者基本资料一览表

基本情况 类别 人数 比例/% 性别 男 19 63.3 女 11 36.7 年龄 ≤ 20岁 1 3.3 21 ~ 30岁 5 16.7 31 ~ 40岁 9 30.0 41 ~ 50岁 8 26.7 51 ~ 60岁 6 20.0 ≥ 61岁 1 3.3 职业 农牧民 14 46.7 旅游业从业者 5 16.7 护林员或管理员 3 10.0 村干部 3 10.0 家庭主妇 2 6.6 外出务工人员 2 6.7 学生 1 3.3 表 2 开放编码形成的概念和范畴

原始文本 初始概念 范畴 野生动物太多了,会吃我们的草 人兽冲突 利益冲突 我们门前的这条公路把草场分割了,很不方便 开发导致牧场被分割 退耕还林还草补偿少,还会随着年份减少 生态补偿不到位 有的一户就损失了400亩(约27 hm2)草场 草场面积减少或失去草场 土地利用限制 我们村现在有集体草场供我们放牧 集体草场 建大的牛棚羊圈都是要经过批准的 批准建设设施 我们有时候也不明白政策是什么意思 政策模糊 政策影响居民生计 换一个领导可能就有个新政策 政策多变 我们很愿意发展旅游,但是手续不好办 创业办证困难 年轻人很多都出去了 外出务工 生计方式单一 种青草青稞比较多,主要还是给牛羊吃的 种植业依附于牧业 只有七八月份游客多,因为有油菜花 旅游业发展受限 还是主要靠放牧,有的人家地少就去打工 收入来源单一 不知道该怎么把我们的东西推广出去 对网络销售和营销不了解 个人技能缺失 没参加过什么培训 没有技能培训 护林员和管理员基本都是周围村子的 村民做护林员 政府扶持 村里每年都有钱修整一下路旁边的树啊花的 环境美化 政府会帮我们建牛棚、修厕所 政府帮扶项目 国家公园把草场保护的很好,质量提高了 国家公园的生态效益 国家公园带来机遇 国家公园可以带动旅游 国家公园的经济效益 总体来说大家都是觉得这个国家公园好的 对国家公园的认同 国家公园教育 大家也会自发去维护国家公园的环境 居民保护意识 村里经常会广播国家公园 国家公园宣传 我们这里也有不少人正在做旅游接待 旅游接待 产业多元发展 有人搞过有机农业但是不是很成功 新型农业 我们这里特色农产品很多,可以发展 特色产业 大家开会都很积极 参与事务积极性 社区参与意识 会有跑马会,妇女节也有活动 社区集体活动 开会都是上面说我们听着 被动参与 社区参与机制缺乏 我们基本上就是听通知 没有决策权 有时候会把牛羊肉放到网上卖,接受预定 网络销售 社会合作与支持 大部分都是卖给来收的人 当地销售 这些组织给我们很多帮助 社会组织支持 我们村有可以分红的牧场 集体产业 社区领导和管理 做旅游接待的会定统一价格 社区内部产业的统一管理 合作社最后变成私人经营了 社区利益分配 现在发展旅游接待问题是没有资金 发展旅游接待没有启动资金 缺乏资金支持 没有企业来我们这里投资 没有外部投资 表 3 主轴编码结果

主范畴 对应范畴 对应概念 社区权益 利益冲突 人兽冲突、开发导致牧场被分割、生态补偿不到位 土地利用限制 草场面积减少或失去草场、集体草场、批准建设设施 生计方式 产业多元发展 旅游接待、新型农业、特色产业 生计方式单一 外出务工、种植业依附于牧业、旅游业发展受限、收入来源单一 社区居民对国家公园的认同感 国家公园带来机遇 国家公园的生态效益、国家公园的经济效益 国家公园教育 对国家公园的认同、居民保护意识 社区与国家公园共管共建共享 社区参与意识 参与事务积极性、社区集体活动 社区参与机制缺乏 被动参与、没有决策权 社会资源调动 社会合作与支持 网络销售、当地销售 缺乏资金支持 发展旅游接待没有启动资金、没有外部投资 合理的发展政策 政策影响居民生计 政策模糊、政策多变、创业办证困难 政府扶持 村民做护林员、环境美化、政府帮扶项目 社区自我治理能力 社区领导和管理 集体产业、社区内部产业的统一管理、社区利益分配 个人技能缺失 对网络销售和营销不了解、没有技能培训 表 4 核心范畴形成

主范畴 核心范畴 结果 社区权益 加强社区参与 社区能力提升、

国家公园和社区

共管共赢社区与国家公园共管共建共享 社区居民对国家公园的认同感 组织能力培育 社区自我治理能力 社会资源调动 合作网络 合理的发展政策 制度保障 生计方式 生计拓展与转型 表 5 祁连山国家公园社区能力建设的资本行动

现存问题 行动途径 保障条件 主要资本 互动模式 利益冲突、土地利用限制等社区权益的缺失、居民社区参与意识的觉醒与参与机制缺失的冲突 为社区赋权,加强社区参与 政府的领导、社区居民个人能力增加 政策资本、人力资本、自然资本 自上而下与自下而上相结合 社区由于居民技能限制而造成的自我治理能力不足、居民对于国家公园带来的机遇认知不足 社区的组织能力培育 社区居民个人能力增加、基层领导能力增加、居民所受到的国家公园相关教育 人力资本 自下而上 保护政策与居民的传统生活方式冲突、政府缺乏稳定有效的发展政策 制定合理的发展政策和规划,提供制度保障 政府对当地的统筹规划、政府的帮扶政策 政策资本 自上而下 居民生计方式单一,需要发展多元产业增加收入途径 转变生计方式,利用国家公园和当地特色拓展生计渠道 充足的资金、合理利用土地 金融资本、自然

资本自上而下与自下而上相结合 缺乏与社会上的企业和公益组织等的互动 建立合作网络,充分调动社会资源 通畅的沟通渠道 社会资本 自上而下与自下而上相结合 -

[1] 王咏,陆林. 基于社会交换理论的社区旅游支持度模型及应用−以黄山风景区门户社区为例[J]. 地理学报,2014,69(10):1557-1574. [2] 朱冬芳,钟林生,虞虎. 国家公园社区发展研究进展与启示[J]. 资源科学,2021,43(9):1903-1917. [3] 吕志祥,赵天玮. 祁连山国家公园多元共治体系建构探析[J]. 西北民族大学学报(哲学社会科学版),2021(4):82-88. [4] 徐延辉,黄云凌. 社区能力建设与反贫困实践−以英国“社区复兴运动”为例[J]. 社会科学战线,2013(4):204-210. [5] ROBERT J C. Building community capacity:a definitional framework and case studies from a comprehensive community initiative[J]. Urban Affairs Review,2001,36(3):291-323. doi: 10.1177/10780870122184876

[6] GARY C. Community capacity-building:something old,something new. .?[J]. Critical Social Policy,2007,27(3):335-359. doi: 10.1177/0261018307078846

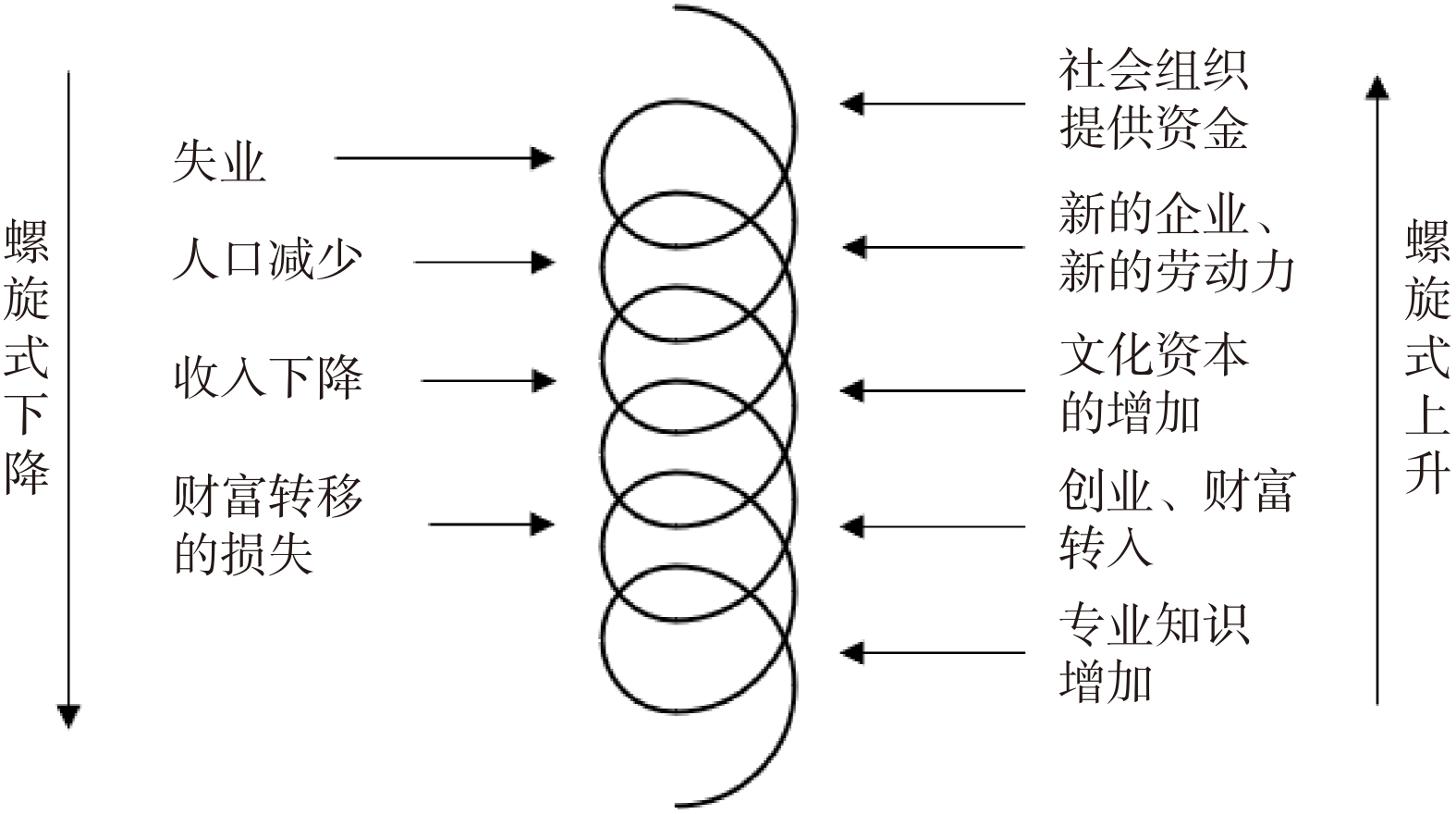

[7] 张佳安. 社区能力建设视角下老年友好社区建设的路径[J]. 西北师大学报(社会科学版),2021,58(6):107-119. [8] MARY E,CORNELIA F. Spiraling-up:mapping community transformation with community capitals framework[J]. Community Development,2006,37(1):19-35. doi: 10.1080/15575330609490152

[9] RONALD L,GLENN L. Capacity building in health promotion,part 1:for whom? and for what purpose?[J]. Critical Public Health,2001,11(2):111-127. doi: 10.1080/09581590110039838

[10] CHARLES L, MARIE H A, GARY A, et al. Enhancing organizational performance: a toolbox for self -assessment[M]. Ottawa: International Development Research Centre, 1999: 32-36.

[11] 黄源协, 庄俐昕. 社会资本与社区生活质量关联性研究[C]//何艳玲. 回归社会: 中国社会建设之路. 北京: 人民出版社, 2011: 213-243. [12] 刘江. 城市“社区能力”基准结构研究−基于境外实证研究的探索性分析[J]. 社会建设,2016(3):75-84. [13] 陈向明. 扎根理论的思路和方法[J]. 教育研究与实验,1999(4):58-63,73. [14] 丁鹏飞,迟考勋,孙大超. 管理创新研究中经典探索性研究方法的操作思路:案例研究与扎根理论研究[J]. 科技管理研究,2012,32(17):229-232. [15] 秦添男,贾卫国. 国家公园体制下自然保护地建设社区参与研究[J]. 中国林业经济,2020(5):23-26. [16] 柴寿升,龙春凤. 旅游社区居民公平感知的影响因素与干预路径−基于扎根理论的一个探索性研究[J]. 旅游论坛,2019,12(1):26-34. [17] 何思源,魏钰,苏杨,等. 基于扎根理论的社区参与国家公园建设与管理的机制研究[J]. 生态学报,2021,41(8):3021-3032. [18] 祁连山国家公园管理局. 祁连山国家公园(青海片区)简介[EB/OL]. (2018-12-18)[2021-12-08]. http://www.forestry.gov.cn/qls/3/20190102/111134776220205.html. [19] 门源回族自治县人民政府. 县情概况[EB/OL]. (2021-11-08)[2021-12-08]. http://www.menyuan.gov.cn/html/1834/276202.html. [20] BRAD W. Basics of qualitative research:techniques and procedures for developing grounded theory[J]. Canadian Journal of University Continuing Education,2010,36(2):26-38.

[21] 高媛,彭蓉,赵明,等. 国家公园社区协调发展机制研究−以拟设立的内蒙古呼伦贝尔国家公园为例[J]. 北京林业大学学报(社会科学版),2021,20(2):20-27. [22] 苏杨, 张玉钧, 石金莲, 等. 中国国家公园体制建设报告(2019-2020)[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2019: 174-184. [23] 陈新新,李伯华,窦银娣,等. 社区增权视角下文化遗产地治理路径优化研究−以惹巴拉村寨为例[J]. 热带地理,2022,42(1):100-112. [24] NOTHANDO S,ANDREA G,SEAN J. Community capacity building through tourism:the case of Shakaland Zulu Cultural Village[J]. African Journal of Hospitality,Tourism and Leisure,2018,7(1):1-14.

[25] KARLA S D,KATRIN P,KATHERINE N I. The dynamics of co-management and social capital in protectedarea management—the Cardoso Island State Park in Brazil[J]. World Development,2015,67:475-489. doi: 10.1016/j.worlddev.2014.11.004

[26] 张引,杨锐. 中国国家公园社区共管机制构建框架研究[J]. 中国园林,2021,37(11):98-103. [27] 何思源,王博杰,王国萍,等. 自然保护地社区生计转型与产业发展[J]. 生态学报,2021(23):1-9. [28] 梁生江,任国玲. 祁连山国家级自然保护区社区居民参与生态旅游发展研究−以康乐自然保护站为例[J]. 防护林科技,2015(12):54-56. -

期刊类型引用(2)

1. 叶遄,朱艺琦,杨萌萌,洪燕真. 林业创新生态系统对林业绿色发展的影响——基于门槛效应模型. 林业经济. 2024(02): 27-53 .  百度学术

百度学术

2. 刘威,尹仑. 中华人民共和国成立后云南第一部林业法规研究. 西南林业大学学报(社会科学). 2024(06): 103-108 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(2)

下载:

下载: