The Connection Between College Students' Tourism Preferences and Their Childhood Nature-contacted Experiences

-

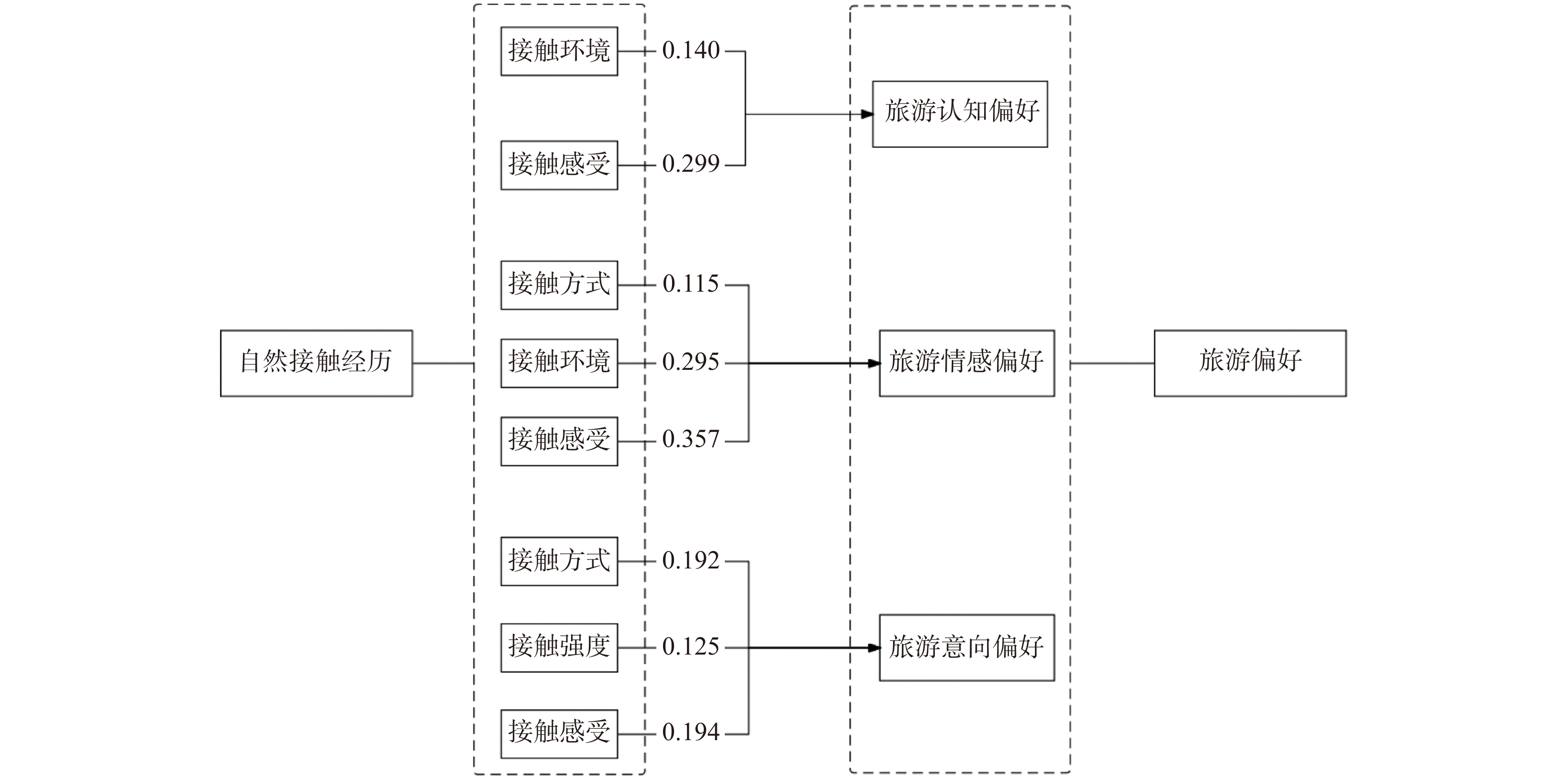

摘要: 环境学、心理学等领域已有丰富研究成果表明,儿童时期自然接触经历不同的成人在认知和行为上往往会呈现出一定的差异性,但目前旅游领域对儿童自然接触相关研究关注较少。采用问卷调查法,以北京市大学生为调查对象,从城乡成长背景、接触频率、接触方式、接触环境、接触强度和接触感受六个维度出发,探究儿童时期自然接触经历对其旅游认知、情感和意向偏好的影响。结果表明:①儿童时期的自然接触方式、环境、强度和感受均与旅游偏好存在一定的影响关系;②城乡成长背景和自然接触频率未呈现出与旅游偏好的显著影响关系,但存在一定的相关关系。基于以上结果,就儿童自然教育开展和大学生旅游市场开发提出针对性建议:①儿童自然教育活动应尽量在真实的野外自然环境中进行,保持适中的强度,并注意引导儿童对自然产生积极感受;②大学生旅游市场开发应关注不同自然接触经历的大学生对自然旅游产品的多样化需求。Abstract: Abundant research in environmental science, psychology and other related fields has shown that adults with different nature-contacted experiences in childhood often show certain differences in cognition and behavior. Nevertheless, little attention has been paid to research on children's nature-contacted experiences in the field of tourism. In this study, a questionnaire survey was administered among 304 college students in Beijing to investigate the connection between tourism preferences in adulthood and nature-contacted experiences in childhood. The study investigated the implications of urban or rural growth background and the frequency, mode, environment, intensity, and feeling of nature-contacted experiences in childhood for tourism preferences in adulthood as it relates to cognition, emotion, and intention. The results of questionnaire surveys revealed that: ① the mode, environment, intensity, and feeling of nature-contacted experiences in childhood all appear to have certain influences on tourism preference in adulthood; ② neither growth background nor the frequency of nature-contacted experience shows a significant relationship with tourism preference in adulthood. Based on the results, this article puts forward some targeted suggestions on children's nature education and college students' tourism market development: ① children's nature education should be carried out in a real wild natural environment with moderate intensity, adults should guide children to have positive feelings towards nature; ② tourism marketing development should pay attention to how college students' demands for natural tourism products relate to their nature-contacted experiences in childhood.

-

Keywords:

- tourism preferences /

- nature-contacted experiences /

- college students /

- childhood

-

-

表 1 量表设计

量表 测量维度 题项 旅游偏好 认知偏好 1.提到旅游我就会联想到优美的自然

风景[24, 33]2.合理的旅游开发和文明旅游行为是对自然友好的[24, 33] 情感偏好 3.花费时间待在自然中对我很重要[24, 33] 4.我喜欢待在自然环境中[24, 33] 5.在自然环境中我感觉回到精神家园[24, 33] 意向偏好 6.相较于人文旅游活动我更愿意参加自然旅游活动[24, 33] 7.旅游目的地的自然景观比人文景观更加吸引我[24, 33] 儿童时期自然接触经历 成长背景 8.儿童时期的成长地情况[20] 接触频率 9.儿童时期自然接触的频率[20] 接触方式 10.我经常在游憩与教育中接触自然[19-20] 11.我经常在日常生活中接触自然[19-20] 12.我经常在休闲性劳作中接触自然[19-20] 13.我经常在生产性劳作中接触自然[19-20] 接触环境 14.我经常在野外原始环境中接触自然[30] 15.我经常在户外人工环境中接触自然[30] 16.我经常在室内环境中接触自然[30] 接触强度 17.我进行的自然接触比较轻松[19, 31] 18.我进行的自然接触难度比较适中[19, 31] 19.我进行的自然接触比较艰难[19, 31] 接触感受 20.接触自然使我感到沉浸/陶醉[32] 21.接触自然使我感到愉悦/开心[32] 22.接触自然时我没有明显感觉[32] 23.接触自然使我感到劳累/疲惫[32] 24.接触自然使我感到厌恶/嫌弃[32] 表 2 旅游偏好量表旋转后公共因子载荷矩阵

公因子 题项 认知偏好 情感偏好 意向偏好 认知偏好 1 0.540 2 0.950 情感偏好 3 0.872 4 0.844 5 0.829 意向偏好 6 0.896 7 0.910 表 3 自然接触经历量表旋转后公共因子载荷矩阵

公因子 题项 接触方式 接触环境 接触强度 接触感受 接触方式 10 0.672 11 0.771 12 0.713 13 0.808 接触环境 14 0.752 15 0.818 16 0.816 接触强度 17 0.695 18 0.562 19 0.643 接触感受 20 0.786 21 0.796 22 0.676 23 0.840 24 0.809 注:成长背景和自然接触频率维度均为单选题,故未作因子分析。 表 4 儿童时期自然接触经历与旅游偏好的相关性分析

旅游偏好 旅游认知

偏好旅游情感

偏好旅游意向

偏好成长背景 Pearson相关性 −0.027 0.040 0.208** 显著性(双侧) 0.636 0.487 0.000 接触频率 Pearson相关性 0.061 0.133* 0.200** 显著性(双侧) 0.286 0.020 0.000 接触方式 Pearson相关性 0.081 0.190** 0.312** 显著性(双侧) 0.159 0.001 0.000 接触环境 Pearson相关性 0.151** 0.325** 0.077 显著性(双侧) 0.009 0.000 0.179 接触强度 Pearson相关性 0.031 0.091 0.235** 显著性(双侧) 0.587 0.114 0.000 接触感受 Pearson相关性 0.304** 0.377** 0.205** 显著性(双侧) 0.000 0.000 0.000 注:*、**分别表示0.05、0.01的显著性水平。 表 5 自然接触经历对旅游认知偏好的系数统计量

旅游认知偏好 未标准化系数 标准化系数 t Sig. β 标准误差 常量 2.483 0.251 9.888 0.000 接触环境 0.124 0.048 0.140* 2.569 0.011 接触感受 0.296 0.054 0.299** 5.501 0.000 注:*、**分别表示0.05、0.01的显著性水平。 表 6 自然接触经历对旅游情感偏好的系数统计量

旅游情感偏好 未标准化系数 标准化系数 t Sig. β 标准误差 常量 0.965 0.313 3.081 0.002 接触频率 −0.010 0.050 −0.011 −0.190 0.849 接触方式 0.123 0.062 0.115* 1.981 0.048 接触环境 0.326 0.057 0.295** 5.765 0.000 接触感受 0.441 0.062 0.357** 7.093 0.000 注:*、**分别表示0.05、0.01的显著性水平。 表 7 自然接触经历对旅游意向偏好的系数统计量

旅游意向偏好 未标准化系数 标准化系数 t Sig. β 标准误差 常量 1.039 0.405 2.564 0.011 成长背景 0.065 0.051 0.081 1.258 0.209 接触频率 0.007 0.069 0.007 0.101 0.920 接触方式 0.252 0.093 0.192** 2.709 0.007 接触强度 0.196 0.097 0.125* 2.023 0.044 接触感受 0.294 0.083 0.194** 3.561 0.000 注:*、**分别表示0.05、0.01的显著性水平。 -

[1] KELLERT S R, WILSON E O. The biophilia hypothesis[M]. Washington D C: Island Press, 1993.

[2] LOUV R. Last child in the woods: saving our children from nature-deficit disorder[M]. Chapel Hill, N C: Algonquin Books, 2005: 57.

[3] 付文中. 论自然对儿童的重要影响[J]. 鄱阳湖学刊,2019(3):73-82,127. doi: 10.3969/j.issn.1674-6848.2019.03.008 [4] 付文中. 儿童自然/户外体验及相关问题研究−基于美国学界的文献考察[J]. 山东青年政治学院学报,2019,35(6):54-60. [5] CORRALIZA J A,COLLADO S,BETHELMY L. Spanish version of the new ecological paradigm scale for children[J]. Spanish Journal of Psychology,2013,16:1-8. doi: 10.1017/sjp.2013.1

[6] BRATMAN G N,HAMILTON J P,DAILY G C. The impacts of nature experience on human cognitive function and mental health[J]. Annals of the New York Academy of Sciences,2012,1249(1):118-136. doi: 10.1111/j.1749-6632.2011.06400.x

[7] JOHNSON B S,MALECKI K M,PEPPARD P E,et al. Exposure to neighborhood green space and sleep:evidence from the survey of the health of Wisconsin[J]. Sleep Health:Journal of the National Sleep Foundation,2018,4(5):413-419.

[8] MANOJ S,ERIN L W,AMAR K,et al. Using the Multi-Theory Model (MTM) of health behavior change to explain intentional outdoor nature contact behavior among college students[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health,2020,17(17):6104. doi: 10.3390/ijerph17176104

[9] 黄向. 儿童与自然的人地关系研究:接触、认知与情感[J]. 人文地理,2020,35(6):9-17,75. [10] 戴舒琪,彭红松,刘力源,等. 基于传统文化与环境保护融合的儿童亲环境行为研究[J]. 文化创新比较研究,2021,5(25):98-101. [11] COLLADO S,STAATS H. Contact with nature and children's restorative experiences:an eye to the future[J]. Frontiers in Psychology,2016,7:01885.

[12] SOGA M,GASTON K J,YAMAURA Y,et al. Both direct and vicarious experiences of nature affect children's willingness to conserve biodiversity[J]. International Journal of Environmental Research & Public Health,2016,13(6):E529.

[13] WELLS N M. Nature and the life course:pathways from childhood nature experiences to adult environmentalism[J]. Children,Youth and Environments,2006,16(1):1-25.

[14] LARSON L R,STEDMAN R C,COOPER C B,et al. Understanding the multi-dimensional structure of pro-environmental behavior[J]. Journal of Environmental Psychology,2015,43:112-124. doi: 10.1016/j.jenvp.2015.06.004

[15] TANNER T. Significant life experiences:a new research area in environmental education[J]. Journal of Environmental Education,1980,11(4):20-24. doi: 10.1080/00958964.1980.9941386

[16] CHAWLA L. Significant life experiences revisited:a review of research on sources of environmental sensitivity[J]. Environmental Education Research,1998,4(4):369-382. doi: 10.1080/1350462980040402

[17] CHAWLA L. Life paths into effective environmental action[J]. The Journal of Environmental Education,1999,31(1):15-26. doi: 10.1080/00958969909598628

[18] 彭红松,韩娅,虞虎,等. 日常和旅游两种情景的自然接触对儿童亲环境行为意愿的影响差异−兼论自然联结的中介效应[J]. 地理研究,2022,41(2):358-372. [19] ROSA C D,PROFICE C C,COLLADO S. Nature experiences and adults' self-reported pro-environmental behaviors:the role of connectedness to nature and childhood nature experience[J]. Frontiers in Psychology,2018,9:1055. doi: 10.3389/fpsyg.2018.01055

[20] COLLADO S,CORRALIZA J A,STAATS H,et al. Effect of frequency and mode of contact with nature on children's self-reported ecological behaviors[J]. Journal of Environmental Psychology,2015,41:65-73. doi: 10.1016/j.jenvp.2014.11.001

[21] LI D,CHEN J. Significant life experiences on the formation of environmental action among Chinese college students[J]. Environmental Education Research,2015,21(4):612-630. doi: 10.1080/13504622.2014.927830

[22] 雷俐丽. 旅游偏好研究述评[J]. 旅游纵览(下半月),2015(14):15-16. [23] 王庆栋. 基于时空视角的国内城乡游客旅游住宿偏好研究[D]. 重庆: 西南大学, 2013. [24] 保继刚. 旅游者行为研究[J]. 社会科学家,1987(6):19-22. [25] 潘涛. 国内旅游偏好研究综述[J]. 河北旅游职业学院学报,2019,24(4):66-70. [26] 王晓庆. 国内外旅游偏好研究综述[J]. 现代城市研究,2014(1):110-115. [27] 八城薰,小口孝司,王艳平,等. 个人性初始风景与心理差异对旅游地选择偏好的影响[J]. 人文地理,2005(5):87-91. [28] 王颖,王巍静,孙子文,等. 童年场所依恋与成年后幸福感的关系研究[J]. 风景园林,2022,29(2):112-118. doi: 10.14085/j.fjyl.2022.02.0112.07 [29] 周慧玲,许春晓. 旅游者“场所依恋”形成机制的逻辑思辩[J]. 北京第二外国语学院学报,2009,31(1):22-26. [30] ROSA C D,COLLADO S. Experiences in nature and environmental attitudes and behaviors:setting the ground for future research[J]. Frontiers in Psychology,2019,10:763. doi: 10.3389/fpsyg.2019.00763

[31] LARSON L R. Construction and validation of an instrument to measure environmental orientations in a diverse group of children[J]. Environment and Behavior,2011,43(1):72-89. doi: 10.1177/0013916509345212

[32] GOTCH C,HALL T. Understanding nature-related behaviors among children through a theory of reasoned action approach[J]. Environmental Education Research,2004,10(2):157-177. doi: 10.1080/13504620242000198159

[33] 谢彦君. 基础旅游学[M]. 北京: 中国旅游出版社, 2004: 76-83. [34] 周浩,龙立荣. 共同方法偏差的统计检验与控制方法[J]. 心理科学进展,2004(6):942-950. [35] TUAN YF. Topophilia: a study of environmental perception, attitudes, and value[M]. New York: Columbia University Press, 1974.

[36] 娄世娣. 旅游动机及其激发[J]. 经济经纬,2002(1):70-73. [37] 刘晓东. 论“儿童是成人之父”[J]. 南京师大学报(社会科学版),1999(4):65-70. -

期刊类型引用(4)

1. 伍绍杨,彭正梅. 巫师与先知:国际环境教育的两种理念、倡议与教学模式的比较. 华东师范大学学报(教育科学版). 2023(12): 58-73 .  百度学术

百度学术

2. 袁源. 气候变化批评:一种建构世界文学史的理论视角. 文艺理论研究. 2022(03): 68-79 .  百度学术

百度学术

3. 陈浩然. 生态批评的“人类世”时代:关于“人类世”的争论. 英语文学研究. 2022(01): 1-12 .  百度学术

百度学术

4. 路意. 与自然“对话”:艺术活动在“人类世”中的价值与痕迹. 艺术家. 2021(07): 16-19 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(4)

下载:

下载: