The Formation of National Park System and Enlightenment to the Establishment of National Culture Parks in China from the Perspective of Cultural Ecology

-

摘要:

1872年,美国时任总统尤里西斯·格兰特签署国会立法,世界上第一个国家公园——黄石国家公园在美国正式设立,开启了人类保护原生自然资源的征程。美国能先于欧洲从国家层面设立世界首个国家公园,与其固有的文化生态紧密相关。从文化生态的视域,阐述美国国家公园设立的时代背景,探究其设立背后的缘由,并揭示美国国家公园兴起与美国新教文化之间的紧密关系;回顾美国国家公园从诞生到国家公园体系形成的发展历程,结合美国在国家公园体系运营和管理方面的实践经验,为新时代我国创建国家文化公园提供有益的启示和借鉴。

Abstract:In 1872, U.S. President Ulysses S. Grant signed a congressional legislation to officially establish the world's first national park, Yellowstone National Park, thus embarking on a journey to protect the native natural resources. The United States could take the lead in establishing the world's first national park, which was closely related to its inherent cultural ecology. From the perspective of cultural ecology, this paper elaborates the historical background of the establishment of national parks in the United States, explores the reasons behind the establishment of national parks, and reveals the close relationship between the rise of national parks and American Protestant culture. This paper reviews the development process of the national park from its birth to the formation of the national park system in the United States, combines the practical experience of the United States in the operation and management of the national park system, and provides beneficial enlightenment and reference for China to establish its national cultural parks in the new era.

-

19世纪下半叶,受欧洲浪漫主义思潮影响的美国知识分子、自然与资源保护主义者、认同自然美学的理想主义者与着眼于旅游经济利益的铁路集团联合起来,共同反对伐木、采矿、修筑水坝等对原生自然资源造成损毁的开发行为,并成功游说美国国会于1872年通过立法,设立了世界上第一个国家公园——黄石国家公园。此后,红杉林、雷尼尔山、火山湖、风洞、冰川等自然景观以及卡萨格兰德遗址、梅萨维德印第安遗址等历史遗迹共同成为美国国家公园的重要元素和符号。随着伍德罗·威尔逊总统于1916年8月签署《国家公园管理局组织法》,并在美国内政部设立国家公园管理局,美国国家公园由单一公园模式逐步发展为由多种保护类别构成的国家公园体系。

美国国家公园体系的设立开启了人类保护原生自然资源和历史文化遗迹的征程,被认为是美国“有史以来最好的观念”[1]。《黄石国家公园保护法》中特别阐明了设立国家公园的理念——为了人民的利益与愉悦。国家公园已悄然成为美国民众引以为傲的文化名片,对美国民族文化的传承和美国特性的彰显起到很好的促进作用。

一. 文化生态视域下美国国家公园设立的时代背景

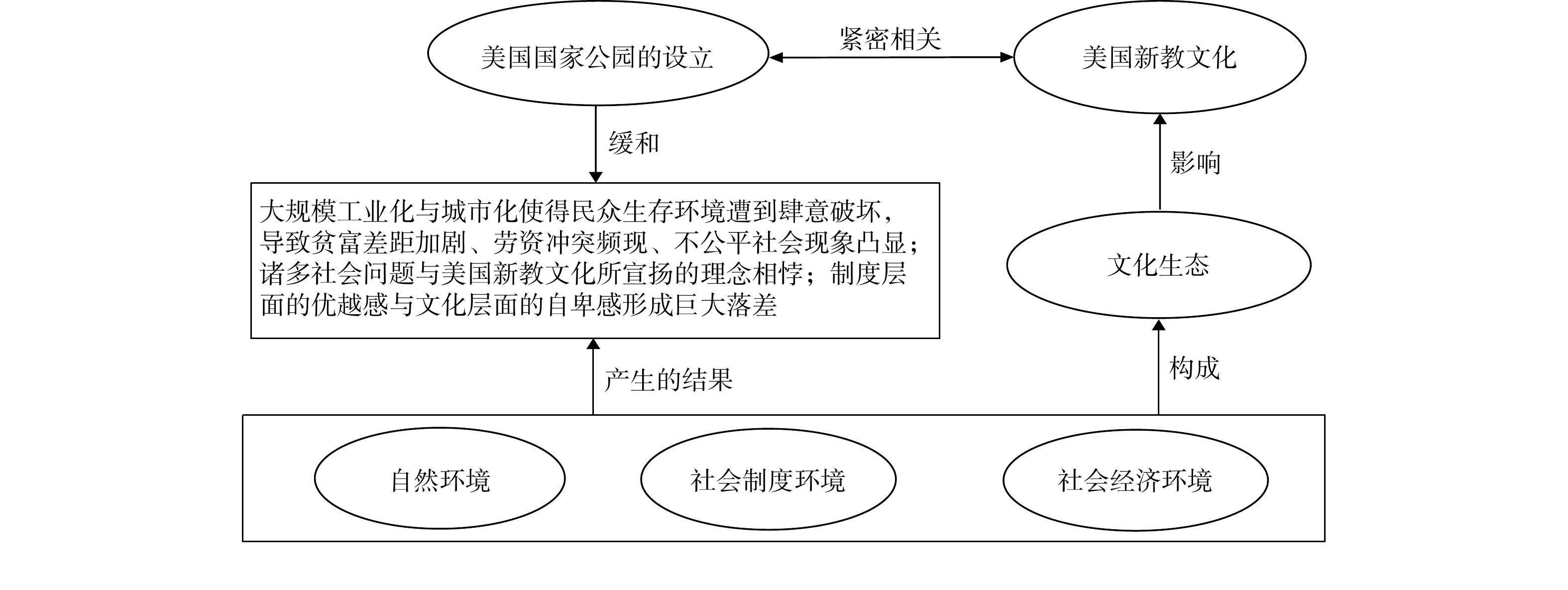

美国国家公园的设立与兴起与其固有的文化生态紧密相关(见图 1)。文化是通过某个民族在特定环境下的活动而表现出来的一种思维和行为模式,一种使该民族不同于其他民族的模式[2]。文化生态则是一定文化赖以生存和发展的环境。一个国家民族文化的孕育离不开其自有的文化生态,而一个国家文化生态的形成则受限于它所处的自然环境、社会制度环境和社会经济环境[3]。基于文化生态视域,下文将从构成文化生态的自然环境、社会制度环境和社会经济环境三个层面阐述美国国家公园设立的时代背景与缘由。

一 自然环境——大自然在北美大陆的鬼斧神工

在自然环境方面,自19世纪伊始,美国在北美大陆开疆扩域,使其拥有辽阔的版图和得天独厚的地理环境,大平原横亘东西,密西西比河贯通南北,落基山脉与阿巴拉契亚山脉遥相呼应,大自然的鬼斧神工在广袤的北美领地上孕育出众多壮美的原生自然景观。托马斯·杰斐逊在《弗吉尼亚笔记》中将美国描述成一个自然的国度,弗吉尼亚的蓝岭山被誉为“最为崇高的大自然杰作”[4]。著名文学家华盛顿·欧文声称“美国的山谷、丰饶的物产、无边的平原以及罕有人迹的森林等自然魅力值得引以为傲”[5]。美国的荒野景观不仅受到本国文化精英的称赞,就连一向视新大陆为“原始”与“蛮荒”之地的欧洲文化精英们也开始对其大加赞赏。法国思想家亚历西斯·德·托克维尔在《论美国民主》中写道:“上帝为美国人安排的独特的地理环境是有助于美国维护共和主义制度的偶然的或天赐的原因。”[6]

19世纪中叶起,大批美国东部的旅行家、艺术家旅居西部,并用日记、诗歌和画作描绘西部壮丽的自然之美,美国西部的荒原美景逐渐被发掘。19世纪下半叶,以太平洋铁路贯通为代表的交通运输业的发展进一步将美国西部的荒原美景带入大众视野:约塞米蒂险峻的花岗岩悬崖,蒙大拿州浑然天成的冰川,黄石星罗棋布的湖泊、峡谷、瀑布、温泉与火山。西部壮美的原生景观逐渐被大众熟知,“风景民族主义”开始在美国兴起。毋庸置疑,美国拥有任何一个欧洲国家都不具备的自然环境,这为美国国家公园的率先设立提供了得天独厚的先决条件。

二 社会制度环境——制度层面的优越感和文化层面的自卑感形成巨大落差

美国建立在不同于欧洲“旧世界”的社会制度之上。在早期移民北美的盎格鲁-撒克逊清教徒心目中,新大陆是远离腐朽与君主专制的一方净土,恰如马萨诸塞湾殖民地创始人约翰·温斯罗普描绘的“山巅之城”,而他们则是上帝的选民,担负上帝赋予的神圣使命。怀揣理想与信念的清教徒通过资产阶级革命宣告美国在法理上脱离英国,彻底摆脱“旧世界”社会制度的桎梏,成为主权独立的国家。1776年第二届大陆会议签署的《独立宣言》将欧洲启蒙运动的社会契约论从抽象的理论转化为具体的政治实践。1787年《美利坚合众国宪法》的制定则确立了美国以“联邦制、限权政府、多元文化”为基础的新型联邦共和政体。早期移民北美的清教徒彰显的使命观与身份认同感使得美国民众具有一种与生俱来的制度优越感和天赋使命观。

在美国短暂的建国进程中,传承于英国基督新教的盎格鲁-撒克逊人的清教徒文化在美国特定的社会制度环境、社会经济环境和得天独厚的自然环境中生根、发芽并加以演化,形成了美利坚民族一以贯之的民族文化——美国新教文化。美国新教文化的地位恰如哈佛大学教授萨缪尔·亨廷顿在《我们是谁?美国国家特性面临的挑战》一书中所言,“美国的核心文化向来是而且至今仍然主要是17至18世纪创建美国社会的那些定居者的文化”[7],这一文化的主要成分包括基督教信仰、新教价值观和道德观念,以及欧洲的文学、艺术和哲学,其核心理念是宣扬自由主义、个人至上主义、宗教情怀和契约精神。审视美国历史,自由主义是北美殖民地独立和新国家建立的基本依据,若没有相对一致的个人主义观念,由殖民地组成的美利坚合众国便失去了立国之本[8], 对“自由”的渴望与实践日益演变为美国民族文化的根基。

然而,社会制度层面与生俱来的优越感却难掩美国民众在民族文化层面的自卑感。历史底蕴的缺乏导致19世纪的美国在文学、艺术、哲学、文化遗迹保护等众多领域的成就远远落后于经历了文艺复兴和启蒙运动的欧洲。从某种意义上讲,美国文化的母体仍然是“旧世界”的欧洲文明。为此,欧洲社会对美国抱有很深的文化偏见。恰如美国作家华莱士·斯泰格纳所言:“美国缺乏类似欧洲那样的历史名胜古迹,也缺少像牛津、剑桥那样具有悠久历史的高级知识殿堂。”[1]对于美国这个新生国家而言,急需一种能够引以为傲的“美国特性”来消除美国民众在文化层面的自卑感。正如加州大学罗德里克·纳什教授所言:“美国人的首要任务是证明其新近赢取自由的合法性,寻求某种独一无二的具有美国特性的东西,这种东西要有足够的价值能够将这些害羞的乡下人转变为拥有自豪感和自信心的公民。”[9]1837年,美国思想家拉尔夫·爱默生在哈佛大学发表了被誉为美国“思想的独立宣言”的演讲,声称美国“师从他国的长期学徒时代即将结束”[10],这场演讲吹响了美国人寻求独立国家认同的号角。美国的爱国主义知识精英们很快在北美的荒野中找到彰显其民族自豪感的重要媒介——风景,他们发现荒野风景是彰显美国独特性的最具代表性的文化载体,在“旧世界”里找不到与之相匹敌的对象。于是,宣扬美国荒野风景的独特性,成为构建美国文化认同、凝聚民族自信心的重要方式,并由此催生出将自然风景作为彰显民族和文化优越性的“风景民族主义”。

三 社会经济环境——开疆拓土、工业化与城市化导致自然环境遭到肆意破坏

社会制度环境并未能约束美国在建国初期的对外扩张。19世纪初,羽翼未丰的美国便着手在北美大陆开疆扩域,1803年的“路易斯安那购买”标志着美国领土扩张的开始。随着国力的增长,美国领土扩张进程日益加快,美国政府通过谈判、购买、兼并、战争等各种手段获得了广袤的土地。“天定命运”论在美国人开疆拓土的过程中应运而生,并成为美国对外扩张的舆论工具。“天定命运”论构建在天赋使命观和共和主义意识形态基础之上,意指美国担负上帝赋予的使命,要将自由的区域扩展到整个北美大陆乃至全世界[11]。“天定命运”论塑造了充满内部张力的美国国家身份意识,为美国的西部开发与扩张浪潮提供了正当性话语。

与领土扩张相伴的是西进运动。作为美国历史上一场大规模的人口西迁、大开发运动,西进运动是一部征服自然的历史。在攫取土地、建立农场、开发矿产、修建铁路的西部开发浪潮中,美国人树立了一种人与自然对立的机械主义自然观:人类必须通过斗争来征服自然,并将自己的权威凌驾于自然之上。在西部荒野开发与利用过程中,一望无际的森林被认为是美国荒凉和野蛮的象征,而对森林的砍伐则被认为是文明战胜野蛮的标志[12],当时美国社会对西部荒野的原生状态普遍抱有厌恶与征服的心态[13]。随着西进运动的推进,美国出现商业资本转化为工业资本的投资浪潮。工业资本的大量投入使美国工业得到飞跃式发展,以机器生产为主的机械化工厂逐渐取代了手工制造的小作坊,城市数量不断增多,规模也日益扩大。美国在19世纪下半叶完成了工业革命,实现了工业化与城市化。工业化与城市化重塑了美国社会,在创造辉煌经济效应的同时也引发了诸多问题:自然环境恶化,各种社会矛盾与不公平现象凸显。然而,基于当时人与自然对立的观念,在美国精英的心目中,西进运动不仅推动了美国工业化与城市化进程,还促进了美国经济的飞速发展,更重要的是去传播文明、征服蛮荒之地,以实现美利坚担负的神圣使命。

可以看出,在国家公园设立前的这段时期,一方面,美国在北美大陆开疆扩域,开辟了自然环境优越的广袤疆域,为国家公园的设立打造了必备的物质条件;另一方面,西进运动以及大规模工业化与城市化进程不仅使美国民众生存的自然环境遭到肆意破坏,而且导致贫富分化加剧、劳资矛盾突出、不公平社会现象频发,这与美国新教文化宣扬的理念相悖。此外,制度层面的优越感与其在文学、艺术、哲学等方面的底蕴不足形成鲜明落差。为此,广大民众需要一种方式来化解这种相悖与落差,统治阶层也需要寻找一个出口来疏导民众的诉求。在这种情形下,能够被广大民众欣赏、拥有和世代传承的国家公园便顺应民众的渴盼而诞生,工业化与城市化引发的一些社会矛盾也在“为了人民的利益与愉悦”的国家公园的设立与兴起中得到一定程度的缓和。

二. 从黄石国家公园的诞生到美国国家公园体系的形成

一 黄石国家公园的诞生——促进了新教文化在不同种族移民间的传播与根植

19世纪后期,快速的工业化与城市化进程导致美国的自然生态急剧恶化,民众赖以生存的自然环境遭到严重破坏。仅1865—1890年,美国大约有3 000万英亩茂密森林被开辟为农场[14]。环境污染、森林消失、水土流失、土地沙化等现实问题使得民众在追求经济飞速发展带来的物质享受的同时,也面临日益恶化的生存环境。城市中污浊的环境、拥挤的空间、人情的冷落无不使人怀念逝去的田园风光,从而增添了人们对自然生态、荒野元素的渴求。为此,美国人的环境观念开始发生转变,由早期凌驾于自然之上的机械主义自然观转向保护自然的辩证主义自然观,早先对原生荒野自然景观抱有的厌恶与征服的心态也彻底转变。正如自然保护主义者约翰·缪尔所言:“美国人有一种到大自然中去旅行的趋势,成千上万精疲力竭、心力交瘁和过度文明化的人们开始发现,到大山中去就是回归家园,荒野是一种必需品。”[15]

受欧洲浪漫主义思潮的影响,一批美国文学家、艺术家开始赋予黄石地区原生荒野景观罗曼蒂克的情调,在作品创作中将壮美的荒野景观作为讴歌的主题,将其打造为彰显国家文化优越性与独特性的一种象征,鼓励民众怀揣愉悦的心情去探索、观赏西部原生的荒野景观。在文艺作品的熏陶与影响下,一些西部探险与考察活动相继启动。1870年蒙大拿州测量师亨利·瓦什伯恩领导的黄石探险和1871年美国地质学家费迪南德·海登主导的黄石科学勘探取得了显著的宣传效果[16],受到包括《纽约时报》在内的众多媒体的关注。探险队和勘探队制作了大量的摄影、绘画、科学报告、游记等素材,为民众揭开了黄石神奇的面纱。黄石壮美的原生自然景观被大众逐渐熟知,广大民众迫切希望黄石所包含的湖泊、峡谷、瀑布、间歇泉、火山、珍稀植被、奇异鸟兽等荒野自然生态能够作为全体民众的财富保留下来,防止被私人获取、占用和过度开发。被城市喧嚣和工业污染困扰的市民,面对难以消除的贫富差距、劳资冲突、不公平现象等诸多社会矛盾,迫切渴求在未被开发的荒野自然景观中追逐梦想的自由与平等。统治精英们则深刻意识到荒野自然景观在塑造广大民众国家文化认同、缓解社会矛盾方面的作用与价值。北太平洋铁路公司从黄石荒野自然景观中捕获到将其作为旅游、休闲场所的潜在商业前景,继而成为宣传黄石荒野自然景观的重要推手。

1872年,在多方推动下,尤里西斯·格兰特总统签署了《黄石国家公园保护法》,位于怀俄明州、蒙大拿州和爱达荷州的占地89万多hm2的黄石地区被划定为黄石国家公园。世界上第一个国家公园——黄石国家公园在美国正式设立,用以保护黄石自然区域内大尺度生态过程以及这一区域的物种和生态系统,同时为民众提供与公园环境和文化相适应的科学和教育的“实验场”、休闲和游憩的“游乐场”。“为了人民的利益与愉悦”而设立的黄石国家公园被视为美国全体人民共享的公共财产而受到保护和管理,并为子孙后代享用。

黄石国家公园的设立开启了世界自然和文化遗产保护的先河。作为美国国家文化的象征,国家公园服务于大众的公益性理念赋予了每一位个体亲近、欣赏、拥有和传承自然与人文景观的权利,对具有不同肤色、来自不同族裔移民的和平相处、信念融合、文化认同起到了一定的促进作用。

二 美国国家公园体系的形成——由单一公园模式转变为由多种保护类别构成

黄石国家公园设立后,约塞米蒂国家公园、红杉国家公园、雷尼尔山国家公园、火山湖国家公园、风洞国家公园、冰川国家公园、卡萨格兰德国家公园、梅萨维德国家公园等于19世纪末至20世纪初相继设立,美国掀起了一场将荒野自然景观和历史遗迹设立为国家公园的运动,产生了深远的影响,对世界范围内自然资源和历史遗迹的保护起到了很好的示范和促进作用,提升了美国民族文化在全球的影响力。

随着国家公园的相继设立,在对国家公园的保护方面,美国陷入了资源保护主义和自然保护主义两种观念的论战。资源保护主义者和自然保护主义者都强调自然资源保护的重要性,主张将自然资源视为全体民众的公共财产,由国家拥有。二者的分歧在于追求物质进步、社会变革的资源保护主义者趋向于功利主义,强调保护的目的在于利用;而自然保护主义者则注重保护自然生态的完整性,反对任何形式的开发与利用。自然保护主义者大多来自民间,力量相对薄弱。资源保护主义者则大多来自官方,认为自然资源保护的意义最终在于服务经济的发展,基于功利主义的资源保护主义者成为20世纪初期自然资源保护运动的主流。自然保护主义者在约翰·缪尔的领导下,通过登山俱乐部的活动以及报纸、广播等大众媒体的宣传,在环保利益集团的支持下发起全国性的自然保护主义运动,也间接影响了美国国会对国家公园的立法决策。

1906年,美国国会通过了《古迹法》, 授权美国总统可以通过“公开声明”的形式将历史文化遗迹保留为国家纪念地,联邦政府开始从立法层面加大对自然景观和历史遗迹的保护。1916年8月25日,时任美国总统伍德罗·威尔逊签署《国家公园管理局组织法》,在联邦政府内政部设立专门管理国家公园的行政机构——国家公园管理局,国家公园开始由单一公园模式逐渐发展为由多种保护类别构成的国家公园体系。国家公园体系是指由美国内政部国家公园管理局管辖的包括国家公园、国家保护区、国家保留区、历史文化遗迹(包含古战场、军事公园、历史遗迹、纪念馆、纪念碑等)、风景路、游憩区、海岸、湖岸、河道等具有自然价值或文化属性的陆地与水域。国家公园体系汇集了美国最具代表性的自然与文化遗产。1933年,富兰克林·罗斯福总统上任不久便签署行政令,将农业部森林局管辖的15个国家历史遗迹和陆军部管辖的多个国家战场、国家战场公园、国家战场遗址、国家军事公园、国家纪念碑以及其他类型的纪念地统一交由国家公园管理局管辖,国家公园体系覆盖的区域从美国西部扩展到东部地区,保护范围从自然资源延伸到历史人文资源,一个全国性的国家公园体系最终形成。

三. 美国国家公园体系对自然与历史文化遗迹的保护作用

截至2023年12月,美国国家公园体系包含428个独立单位(见表1),覆盖了全美8 500多万英亩的土地[17],在国家公园管理局的统一管理下,形成了具备完善法律保障制度和高效管理架构的自然与历史文化遗迹保护体系。《国家公园管理局组织法》明文规定:“保存(国家公园体系内的)自然景观、野生动植物和历史文化遗迹,提供给广大民众欣赏,并且将它们以一种不受损害的方式传给子孙后代。”

表 1 美国国家公园体系中428个独立单位的类别、名称与数量类别 名称 数量 历史文化遗迹类 国家战场 11 国家战场公园 4 国家战场遗址 1 国家军事公园 9 国家历史公园 63 国家历史遗址 74 国际历史遗址 1 国家纪念馆 31 国家纪念碑 84 自然遗产类 国家公园 63 国家保护区 19 国家保留区 2 休闲游憩类 国家游憩区 18 其他 国家湖岸、海岸、河流、河道、跑道等 48 美国国家公园体系的设立凸显了美国对自然资源和文化多样性的重视,作为全球最大的自然与历史遗迹保护体系,美国国家公园体系在保护和传承自然资源和历史文化遗产方面发挥着重要作用。在自然资源方面,美国国家公园体系覆盖了广阔的地域,保存了包含冰川、峡谷、森林、山川、瀑布、温泉等令人惊叹的自然生态系统,为众多濒危物种的存续提供了栖息地和适宜的生态环境。在历史文化遗迹方面,美国的国家公园通常蕴含着特定的历史文化元素,代表着美国不同地域和族群的特性与传统。例如,犹他州的布莱斯峡谷国家公园展示了美洲土著文化的多样性,而亚利桑那州的大峡谷国家公园则见证了美国西部殖民地的扩张与发展史。美国国家公园体系中的历史公园、纪念碑、纪念馆等历史文化遗迹则记载和传承了美国重要历史事件和丰富的文化元素。例如,位于费城的国家独立历史公园包含的独立大厦、自由钟等重要历史建筑,承载着美国建国时期的历史,见证了美国的独立进程。美国国家公园体系为这些珍贵的自然生态系统与历史文化遗迹的保护和传承确立了完善的法律保障制度和专门的管理机构,确保这些自然资源和历史文化遗迹在提供给民众享用的同时不遭到人为的破坏,并完好无损地传承给子孙后代。

在自然资源的保护方面,美国国家公园管理局作为国家公园体系的专门管理机构,依据《国家公园管理局组织法》《国家公园综合管理法》《荒野保护法》《资源保护及恢复法案》等法律法规对国家公园体系内的自然资源进行保护与管理。美国国家公园管理局负责制订自然资源管理规划,建立自然资源损害赔偿制度,对不同类型的自然资源采用不同的管理原则和方法,并严格执行自然资源开发利用的“申请—审核—评估—许可”程序,确保自然资源及其价值免遭破坏[18]。

在历史文化遗迹的保护方面,美国联邦政府颁布了一系列保护国家公园体系内历史文化遗迹的相关法案。1906年美国国会通过的《古迹法》是第一个针对历史文化遗迹保护的专门法案,该法案严令禁止对美国境内原住民遗址遗迹的破坏,依据该法案,一批具有重要价值的历史文化遗迹相继被设立为国家纪念地,从而得以完好保存。1935年颁布的《历史遗迹法》扩大了国家公园管理局在历史遗迹保护方面的作用,明确指出“保护具有国家意义的历史古迹、建筑和文物供公众享用是一项国家政策”[19]。1966年美国联邦政府出台《国家历史保护法》,该法案的颁布为美国历史遗迹的保护提供了重要的法律依据。《国家历史保护法》明确规定了历史遗迹的定义和保护内容,制定了历史遗迹调查、评估、申报和审批程序,并创建了国家历史遗迹名录。依据《国家历史保护法》,美国自上而下建立起历史遗迹保护管理机构,国家公园管理局负责统筹全美历史遗迹保护工作,各州均设有“州历史遗迹保护办公室”,在印第安部落、阿拉斯加原住民部落和夏威夷原住民部落还设立了一百多个“部落历史保护办公室”。《国家历史保护法》采用税收优惠政策鼓励社会力量参与历史遗迹的保护,同时设立“国家历史遗迹保护基金会”,由基金会来统一管理政府和民间投入的历史遗迹保护资金,通过整合社会资源和力量,历史遗迹得到了更全面、深入的保护。为培养广大民众对自然和人文环境的保护意识,美国国会于1970年通过了《环境教育法》,美国成为世界首个以法律手段来促进环境教育的国家,美国国家公园体系内的自然和历史文化景观被称为“美国最大的户外教室”,成为激发民众环境保护意识的重要教育场所[20]。数字化技术在帮助保存和保护历史遗迹方面也起到很好的作用,互联网巨头谷歌与精通三维激光扫描技术的非盈利机构CyArk展开合作,启动了“开放遗产”项目,该项目使用CyArk的激光扫描技术获取历史遗迹三维场景的数据,通过虚拟现实技术为用户在线呈现历史遗迹的真实场景。同时,三维扫描结果还能帮助检测出遗迹中受损部位与受损程度,从而协助遗迹的修复。数字化技术和互联网平台为人类共同的历史遗迹提供了一种全新的保存、保护与传播的方式。

美国国家公园体系已成为世界各地保护和传承自然与历史文化遗迹的典范,对全球自然与历史文化遗迹的保护和传承起到了非常重要的促进作用,也为世界各国自然与历史文化遗迹的保护及可持续发展提供了有益的启示和借鉴。

四. 美国国家公园体系对我国创建国家文化公园的启示

美国国家公园体系的设立将资源保护类别从自然资源延伸到历史文化遗迹,把多样化的景观、地域、族群、人物与历史事件融合起来,凝聚为承载美国民众国家认同的“文化记忆”,对历史文化遗迹的保护与民族文化的传承起到极其重要的促进作用。

中国作为一个具有5 000多年悠久历史的文明古国,文化源远流长,拥有众多具有传统文化典故的遗址遗迹。然而,在国民经济持续飞速发展的过程中,我国在历史文化遗迹的保护、利用与传承方面的发展步伐却相对滞后,如何构建符合中国特色的历史文化遗迹保护体系,是必须要思考的问题。借鉴美国国家公园体系在历史文化遗迹保护方面的有益经验,我国创新性提出依托具有国家代表性的遗址遗迹创建国家文化公园的重大决策。2019年12月5日,中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》,我国国家文化公园建设正式开启。

与国家公园“以保护具有国家代表性的大面积自然生态系统为主要目的”[21]不同,国家文化公园是依托“遗址遗迹”等历史文化资源,由国家主导构建的具有突出意义、重要影响、重大主题的文化资源的重要载体[22],是国家实施的重大文化工程和着力打造的中华文化的重要标志。目前,我国国家文化公园的建设尚处于起步阶段,许多经验需要在学习与实践中去总结与完善。回顾美国从国家公园诞生到国家公园体系形成的发展历程,可以发现美国在国家公园体系的法律制度保障、科学管理、环境教育、数字化历史遗迹保护与传播等方面积累了一些有益的经验,但同时也暴露出些许问题,如在早期的国家公园设立过程中涉及对栖息地的印第安原住民的限制和驱逐[23],侵犯了原住民的基本权利,损害了他们的切身利益,给国家公园的设立与兴起带来了一些负面影响。基于美国在国家公园体系形成和管理方面的经验与教训,我国在国家文化公园的建设过程中需要做好以下几方面工作:

1)始终坚持“有利于人民、服务于人民、服务于子孙后代”的宗旨。美国国家公园的兴起虽受益于其秉承“为了人民的利益与愉悦”的设立理念,但在国家公园设立的初期侵犯了原住民的权利。我国在国家文化公园的设立、建设和运行过程中要始终坚持“有利于人民、服务于人民、服务于子孙后代”的宗旨,不能损害民众的利益,特别是本地居民的利益。同时,要立足长远、放眼未来,秉承“子孙后代的权利远比当代人的欲望更重要”的观念,不因管理者个人的私欲和短期的利益而违背国家文化公园设立的宗旨。

2)构建高效的管理体系和完善的法律制度。在国家公园体系的建设与管理过程中,美国联邦政府设立了专门的管理机构——美国国家公园管理局,负责统筹国家公园体系的运行与维护,并颁布了《黄石国家公园保护法》《古迹法》《国家公园管理局组织法》《历史遗迹法》等专门针对国家公园和历史遗迹保护的法案,将国家公园体系的建设与管理置于严格的法律法规之下,做到有法可循、有法可依。目前,我国设立的长城、大运河、长征、黄河、长江五大国家文化公园都是跨区域的大型民族文化遗迹,在地域上都跨越多个省、自治区或直辖市,因此在国家文化公园的建设和运行过程中容易出现各级、各区域主管部门“责权利”不清、无法可依、管理错位的问题。为此,可以效仿美国国家公园体系的管理经验,构建针对国家文化公园的完善法律制度,建立起国家、区域和公园三级垂直的国家文化公园管理机制,形成自上而下、“责权利”清晰的高效管理体系。

3)建立精细化的环境教育体系。环境教育是国家公园体系的一项重要功能,美国国家公园体系较早就构建起较完善的环境教育体系。我国国家文化公园作为传播、传承民族文化,展现文化自信的重要场所,同样需要在环境教育方面体现自身的价值。为此,需要结合五大国家文化公园各自的文化内涵,建立精细化的环境教育体系,使国家文化公园真正成为强化国人民族文化认同、彰显国人文化自信的主要场地。

4)建立高效的多路径传播与传承模式。我国国家文化公园设立的一个重要目的就是展示和传承华夏文化。为此,在国家文化公园的运行过程中,一方面要积极鼓励和组织民众实地观光、游览,通过现场环境教育展示和传播华夏文化,另一方面需要借鉴美国国家公园体系推行的历史遗迹数字化发展模式,采用三维建模、数字孪生、沉浸式空间等领先的计算机可视化技术构建国家文化公园的三维可视化数字 “克隆体”,为广大民众提供线上逼真感受国家文化公园的沉浸式体验,有效实现国家文化公园的数字化传播与传承。

国家文化公园作为一种融合了民族文化与历史景观的载体,让民众在欣赏景观的同时真切地感受华夏民族厚重的历史和自强不息的民族精神,从而激发民众对民族文化的深厚认同,有利于促进华夏文化在中华大地56个民族之间根植与传播。在对外国际交往中,我们也需要借助国家文化公园来塑造中国积极正面的国家形象,让华夏文化屹立于世界文化之林。

美国能先于欧洲从国家层面设立世界首个国家公园,其个中缘由是一个值得深入探究的议题。本文从文化生态这一新的视域来阐释美国国家公园设立、兴起的背景与缘由,揭示美国国家公园与美国新教文化间的内在紧密联系。国家公园的理念被认为是美国“有史以来最好的观念”,已成为彰显美国国家文化优越性与独特性的一种象征。然而,由于短暂的建国历史和缺乏岁月积淀的文化底蕴,美国国家公园体系中具有重要影响与重大主题的文化遗迹的数量和受关注程度明显不足。针对这一不足,结合华夏悠久的历史和源远流长的文化积淀,我国在国家公园概念的基础上,对国家公园体系中历史文化遗迹保护类别进行凝练,首次提出了国家文化公园的概念,设立了长城、大运河、长征、黄河、长江五大国家文化公园,从历史维度和国家高度来阐释华夏文化的独特性,弘扬中华民族的核心价值观。

美国在国家公园与国家公园体系设立及建设方面的经验,为我国创建国家文化公园提供了有益启示,然而,国家文化公园的内涵与基于自然景观的国家公园还是存在着一些差异,国家文化公园更强调寻求公园的物质形态与特定主题文化的关联性,在保护好公园物质形态的同时注重展示与弘扬公园的主题文化。当前,我国国家文化公园的建设尚处在起步阶段,其在理论与实践层面仍存在一些研究议题,如国家文化公园的内涵特征、主题文化创新、法律法规保障、数字化保护与传承等诸多方面,值得后续去深入研究。

-

表 1 美国国家公园体系中428个独立单位的类别、名称与数量

类别 名称 数量 历史文化遗迹类 国家战场 11 国家战场公园 4 国家战场遗址 1 国家军事公园 9 国家历史公园 63 国家历史遗址 74 国际历史遗址 1 国家纪念馆 31 国家纪念碑 84 自然遗产类 国家公园 63 国家保护区 19 国家保留区 2 休闲游憩类 国家游憩区 18 其他 国家湖岸、海岸、河流、河道、跑道等 48 -

[1] WALLACE S,RICHARD E. Conversations with Wallace Stegner on western history and literature [M]. Salt Lake City:University of Utah Press,1990:3-20.

[2] 露丝·本尼迪克特. 文化模式 [M]. 王炜,译. 北京:社会科学文献出版社,2009:11-13. [3] 余东林. 基于民族-宗教认同的美国国家文化构造[J]. 齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2019(6):34-37. [4] 托马斯·杰斐逊. 弗吉尼亚笔记[M]. 朱曾汶,译. 北京:商务出版社,2014:137. [5] WASHINGTON I. The sketch book of Geoffrey Crayon[M]. Collinston: Sleepy Hollow Press, 1981: 132. WASHINGTON I. The sketch book of Geoffrey Crayon[M]. Collinston: Sleepy Hollow Press,1981:132.

[6] ALEXIS T. Democracy in America [M]. Chicago:University of Chicago Press,2002:33-40.

[7] SAMUEL H. Who are we? the challenges to America's national identity [M]. New York:Simon & Schuster,2005:58-59.

[8] 杨春龙. 自由主义与美国国家认同[J]. 江海学刊,2018(6):190-197. [9] RODERICK N. Wilderness and the American mind [M]. New Haven:Yale University Press,2001:66-67.

[10] RALPH E. The American scholar [EB/OL]. [2024-01-08]. https://emersoncentral.com/ebook/The-American-Scholar.pdf.

[11] 滕凯炜. “天定命运”论与19世纪中期美国的国家身份观念[J]. 世界历史,2017(3):70-81. [12] 付成双. 19世纪后期美国人环境观念转变的原因探析[J]. 史学集刊,2012(4):79-87. [13] 高科. 荒野观念的转变与美国国家公园的起源[J]. 美国研究,2019,33(3):143-160. [14] DONALD J P. Forests and conservation,1865-1890[J]. The Journal of American History,1985,72(2):340-359. doi: 10.2307/1903379

[15] JOHN M. The wild parks and forest reservations of the west[J]. The Atlantic Monthly,1898,81(483):15-28.

[16] 王俊勇. 二战前美国黄石国家公园形象的历史演变[J]. 学术界,2016(7):188-195,328. [17] National Park Service. National park system [EB/OL]. [2024-01-09]. https://www.nps.gov/aboutus/national-park-system.htm.

[18] 周戡,王丽,李想. 美国国家公园自然资源管理:原则、问题及启示[J]. 北京林业大学学报(社会科学版),2020,19(4):46-54. [19] National Park Service. Historic Sites Act of 1935 [EB/OL]. [2023-12-16]. https://www.nps.gov/subjects/archeology/historic-sites-act.htm.

[20] 张鑫,石玲,张玉钧. 美国国家公园环境教育场域研究及启示[J]. 北京林业大学学报(社会科学版),2021,20(2):89-93. [21] 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《建立国家公园体制总体方案》[EB/OL]. [2023-12-15]. https://www.gov.cn/zhengce/2017-09/26/content_5227713.htm. [22] 王克岭. 国家文化公园的理论探索与实践思考[J]. 企业经济,2021,40(4):2-12. [23] 曹少朋. 从“印第安人的荒野”到“无人居住的荒野”:美国白人荒野观念的转变与黄石国家公园地区印第安人的驱逐[J]. 鲁东大学学报(哲学社会科学版),2019,36(4):26-31. -

期刊类型引用(0)

其他类型引用(4)

下载:

下载: