Impact of Digital Economy Development on the Income Gap between Urban and Rural Residents: An Empirical Analysis based on 226 Cities in China

-

摘要:

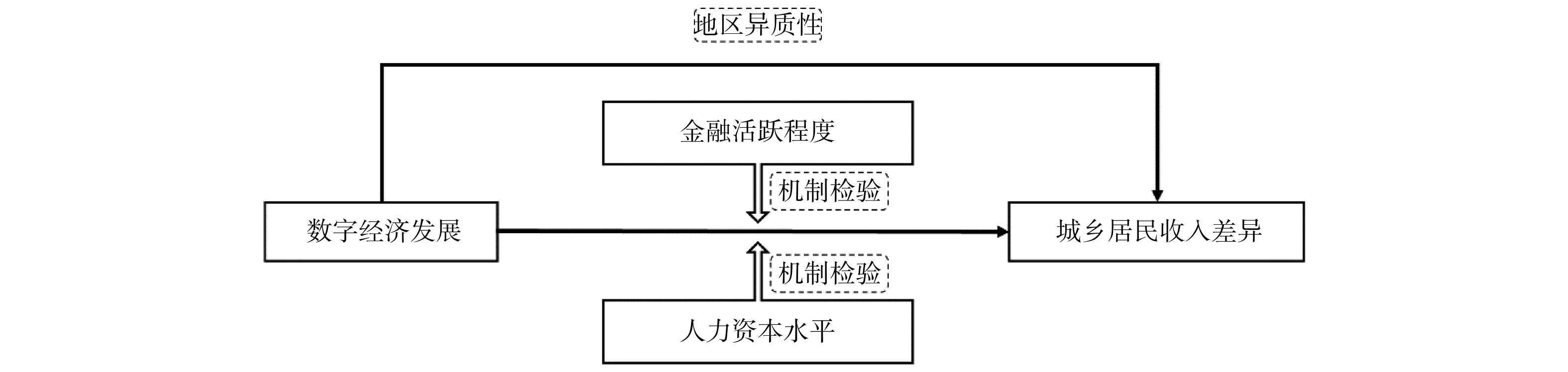

在推进城乡融合发展和数字经济时代全面到来的背景下,深入探讨数字经济发展与城乡居民收入差距的关系,对更好地解决城乡不平衡发展具有重要意义。基于2011—2021年中国226个城市的数据,运用熵权法求得各市的数字经济发展水平,运用双向固定效应模型实证检验数字经济发展对城乡居民收入差距的影响。结果发现:①数字经济对城乡居民收入差距的影响呈现出先缩小后扩大的“U”型趋势,目前中国大部分城市位于“U”型曲线的右侧,结论经过一系列检验后依然成立。②分区域来看,数字经济发展对中国东、中、西和东北区域的城乡居民收入差距的影响均呈现先减后增的态势,且通过计算发现东部地区“拐点”值最大,即在数字经济发展的更高水平上才经历了这一转变。③进一步分析发现,金融活跃程度和人力资本水平可以削弱数字经济发展带来的城乡居民收入差距扩大效应。据此提出,在推进数字经济发展的同时,应多措并举弥合城乡“数字鸿沟”,依据不同发展阶段和实际情况制定地区差异化发展战略,提高金融支持力度以及增加教育资源投入,从而改善数字经济冲击引致的城乡居民收入差距扩大现象。

Abstract:Under the background of promoting the integrated development of urban and rural areas and the full arrival of the digital economy era, it is of great significance to explore in depth the relationship between digital economy development and the income gap between urban and rural residents to better solve the unbalanced development of urban and rural areas. Based on the data of 226 cities in China from 2011 to 2021, the entropy weight method is used to find out the level of digital economy development of each city, and the two-way fixed effects model is used to empirically test the impact of digital economy development on the income gap between urban and rural residents. It is found that: ① the impact of the digital economy on the income gap between urban and rural residents shows a U-shaped trend of narrowing and then expanding, and most of the cities in China are located on the right side of the U-shaped curve, and the conclusion is still valid after a series of tests. ② From a regional perspective, the impact of digital economy development on the income gap between urban and rural residents in the eastern, central, western and northeastern regions of China shows a trend of decreasing first and then increasing, and it is found that the eastern region has the largest "inflection point" value, i.e., it has experienced this transformation only at a higher level of digital economy development. ③ Further analysis reveals that the degree of financial activity and the level of human capital can weaken the effect of urban-rural income expansion brought about by the development of the digital economy. Accordingly, it is proposed that, while promoting the development of the digital economy, measures should be taken to bridge the "digital divide" between urban and rural areas, regionally differentiated development strategies should be formulated in accordance with the different stages of development and the actual situation, and financial support and investment in educational resources should be increased, so as to ameliorate the widening of the urban-rural residents' income gap as a result of the impact of the digital economy.

-

“国以农为本,民以食为天”,农业是国民经济的重要支柱产业,农业农村发展关系到国家粮食安全和社会稳定发展。农业企业是农业产业化和现代化的主体,农业企业高质量发展成为建设农业强国并最终实现中国式现代化的必然选择。那么,如何实现我国农业企业高质量发展呢?2023年9月习近平总书记首次提出“新质生产力”这一概念[1]。新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态,发展新质生产力是建设农业强国的强劲动力[2]。创新作为引领发展的第一动力,是农业企业发展的基础和源泉,是推动我国从农业大国迈向农业强国的重要途径。因此,农业企业新质生产力如何测度?商业模式创新能否提升农业企业新质生产力?商业模式创新提升农业企业新质生产力的具体影响机制有哪些?对上述问题进行探讨,具有重要的理论和实践意义。

商业模式创新是指企业为了创造价值、获取价值和传递价值,对交易的形式、交易的内容、交易的结构和企业治理机制进行的创新,是对组织现有的活动系统和价值创造体系进行变革来设计新的商业模式的过程[3-4]。商业模式创新强调创新性,侧重企业以新的商业模式和机制在市场竞争中获取竞争优势、提升企业绩效,比如采用新的交易方式、创造新的交易市场、创造新的企业盈利方式、引入新的企业运营流程等。商业模式创新能提升企业核心竞争力[5],释放企业颠覆性技术价值潜力[6],进而促使企业获得竞争优势,在这个过程中环境动态性会对竞争优势产生积极影响[7]。从企业绩效视角,商业模式创新通过作用于企业动态能力、二元创新等显著提升企业绩效[8-9],商业模式创新也能提升创业企业的创新绩效[10]和后发追赶企业的追赶绩效[11]。梳理已有研究发现,学术界关于科技型企业、零售企业、互联网企业、新创企业商业模式创新对企业经营绩效、创业绩效和创新绩效等的影响开展了大量研究。而关于商业模式创新推动农业企业高质量发展作用机理的研究较为欠缺,尤为缺少商业模式创新行为的生产力价值研究。因此,本文将商业模式创新与农业企业新质生产力纳入同一分析框架,弥补现有研究存在的不足。

动态能力包含的知识和技能不容易被学习和复制,因而商业模式创新通过动态能力构建能够形成隔离机制[12]。商业模式创新与动态能力密切相关,企业开展商业模式创新的同时,也会提升自身动态能力[8]。在组织资源有限视角下,为了获取竞争所需的能力和条件,企业会适应所处环境,整合协调合作网络中的各方资源,进行创新变革,提升企业竞争力,进而提升企业绩效,获取持续竞争优势。深入研究动态能力在商业模式创新与农业企业新质生产力关系中的具体作用,可以更好地理解农业企业如何通过灵活的组织结构和资源配置来适应外部变化,从而提升新质生产力。此外,制度环境作为企业经营和经济发展的外部环境,在相互学习与产品协同开发[13]、制造业数字化与高质量发展[14]、高管团队异质性与数字商业模式创新[15]、农地确权和农业适度规模经营[16]中发挥着调节作用。制度的健全与否直接影响农业企业获取资金、土地、技术、数据等资源的难易程度,进而影响生产力的提升,合理的市场规则和竞争机制有助于激发农业企业的商业模式创新活力,推动农业企业新质生产力的不断涌现。

综上所述,本文将厘清以下3个问题:第一,基于马克思生产力三要素理论和新质生产力概念,构建农业企业新质生产力测度指标体系并使用熵权法进行测度,从而探究商业模式创新对农业企业新质生产力的影响;第二,为了更好地探究商业模式创新的作用机制,引入中介变量“动态能力”和调节变量“制度环境”,检验动态能力在商业模式创新对农业企业新质生产力影响中的中介作用,及制度环境在商业模式创新与农业企业新质生产力之间关系的调节作用;第三,以不同产权性质和不同农业细分行业进行分组,考察商业模式创新对农业企业新质生产力的作用差异。为了解答上述问题,本文基于我国A股110家农业上市企业2012—2021年的数据,构建理论模型,运用面板数据双向固定效应模型和逐步回归分析法对本文研究假设进行验证。本文可能的边际贡献包括:①以大农业企业为研究对象,构建农业企业新质生产力测度指标体系,将商业模式创新和农业企业新质生产力同时纳入理论模型,扩充了商业模式创新价值创造的理论逻辑;②基于动态能力理论,探索动态能力在商业模式创新与农业企业新质生产力间的中介作用,打开了商业模式创新影响农业企业新质生产力的理论“黑箱”;③基于制度理论,进一步考察制度环境在商业模式创新与农业企业新质生产力关系中扮演怎样的角色,从而更深入地理解形成农业企业新质生产力的情境因素,丰富了战略理论研究。

一. 理论分析与研究假设

一 商业模式创新与农业企业新质生产力

商业模式创新的目的是在市场上取得竞争优势或者提升企业绩效[3-4]。新质生产力是以大数据、人工智能、绿色低碳技术为代表的新技术与数智化劳动者、数字基础设施等要素紧密结合,依靠科技创新实现传统生产力跃迁和升级的新生产力形态[17-18]。商业模式创新为农业企业新质生产力的形成提供了有力的支持,推动了整个产业结构的升级和转型。通过整合先进技术、拓展合作伙伴关系、开拓新市场和优化运营流程,农业企业高质量发展的步伐进一步加快,转向更为可持续和创新驱动的发展模式。发展新质生产力的重点是将农业企业生产经营方式转变为现代先进的生产和经营组织方式[19],而商业模式创新是加快这一进程的重要驱动力。

首先,商业模式创新带来了多样化的合作伙伴和产品,为农业企业拓展新市场创造了可能。通过与不同行业的伙伴合作,企业能够获取更广泛的资源和技术支持,进而加速产品创新和市场推广速度。通过采取农户 + 企业、集体合作社 + 企业、农户与企业共同成立合作社等利益联结性的商业模式,为农业新质生产力的形成提供了更为广泛的技术和资源基础。例如:与科技公司合作,开发定制智慧农业解决方案;与零售商合作,推广和销售绿色农产品。其次,商业模式创新还推动了交易市场的变革和新的盈利方式的出现。农业生产环节实现自主研发和自主生产,农产品销售环节自建销售渠道控制市场,如电商平台、农产品溯源体系等,企业能够更直接地接触到终端消费者,提高产品的附加值和市场竞争力。这些新型的交易方式为农业企业提供了更为灵活和可持续的盈利途径,也为整个产业链的升级提供了动力。再次,商业模式创新引入了新的企业运营流程。农业企业新质生产力的核心在于新技术与新要素的紧密结合,通过数字化和智能化的手段,形成原材料加工、生产制造、销售、物流的全产业链控制型商业模式。通过数智化劳动者和数智化机器设备的结合,企业能够更高效地利用资源,减少浪费,实现可持续发展,从而实现生产力的不断提升和升级。最后,绿色发展是高质量发展的底色,新质生产力本身就是绿色生产力,“双碳”战略目标的实施使得企业更为重视绿色低碳发展[20-21],企业面临的压力不同会使其形成不同的绿色发展取向[22]。农业企业通过商业模式创新减轻相关的负环境外部性,从而产生绿色竞争优势。例如产品服务模式能够将价值创造与物质和能源消耗分离开来,与纯粹的产品系统相比,产品服务模式显著降低了对环境的影响[23]。基于以上分析,本文提出假设H1:商业模式创新正向影响农业企业新质生产力。

二 动态能力的中介作用

动态能力是企业构建、整合和重新分配资源的能力[12],动态能力作为桥梁,促进商业模式创新与农业企业新质生产力的融合。企业的动态能力反映在通过感知市场变化、整合内外部资源、重构组织流程,以推动企业的创新实践,提升农业生产效率和产品价值,实现可持续发展。结合已有研究,动态能力分为环境适应能力、协调整合能力和创新变革能力[24-25]。本研究认为动态能力从以下几方面在商业模式创新与农业企业新质生产力之间发挥中介作用。

首先,环境适应能力使企业及时调整自身的经营战略,确立企业站位[26]。商业模式创新可以提高农业企业对环境的敏感度,使得农业企业能够更快地识别市场趋势和变化,及时调整战略目标。环境适应能力使企业能够快速应对市场需求波动等不确定性情况,通过数据分析和算法优化生产过程,准确洞察绿色发展机遇[27],提高新质生产力。其次,协调整合能力能够促使农业企业对资源和能力进行优化配置。商业模式创新通过促进农业企业内外部的协调,改善与供应链伙伴、客户和竞争对手间的关系,实现可持续增长。开展商业模式创新时,企业可能需要调整其组织结构、流程和人员配置,以适应新的商业逻辑和合作方式。农业产业正经历着从传统农业向现代智能农业的转变,大数据、云计算、人工智能等新技术催生了农业企业新质生产力的崭新形态,在这个过程中,协调整合能力使企业及时调整生产流程和资源配置。最后,创新变革能力反映企业将资源和知识转化为产品和服务的能力。一方面,商业模式创新往往需要与多渠道合作伙伴,如技术供应商、创新型企业和研究机构等进行紧密合作,形成农业产业创新联盟,以共同推动创新,推动农业新质生产力的提升。另一方面,商业模式创新不仅仅是技术层面的创新,还包括组织文化和管理机制的创新。创新的团队和文化,对提高企业绿色产品和绿色工艺创新水平具有重要作用[28],这种创新文化是推动新质生产力发展的关键。基于以上分析,本文提出假设H2:动态能力在商业模式创新和农业企业新质生产力间发挥中介作用。

三 制度环境的调节作用

制度环境是一种由社会共同认可并遵循的正式与非正式规则组成的体系,在公司治理结构和行为决策中起着重要作用。制度之所以要符合国家治理的基本要求,是为了使各项治理决策更加科学[29]。有效的法律制度、良好的政府与市场关系、完善的要素市场能够激发农业企业通过有效配置资源、研发与技术创新、优化组织等手段提升新质生产力,提高企业创新动力与效率,推动农业现代化和产业升级。由于我国不同地区市场的发展程度存在明显差异,制度环境也存在差异,这对商业模式创新与农业企业新质生产力的有机结合产生了不同的影响。本研究认为制度环境会从以下几方面产生作用。

首先,在法律法规的制度框架下,市场不确定性减少,农业企业更容易在合规范围内进行创新实践,对商业模式进行积极探索。其次,通过政策扶持等手段,鼓励农业企业投入创新领域,引导市场对新产品、新技术的需求。如支持数智化农业劳动者的培训和应用,能够加速农业生产过程的智能化和数智化。在制度完善的地区,资源的配置更多地依赖市场这只“看不见的手”,农业企业在市场竞争环境中更容易获得商业模式创新所需的资源。最后,在金融体系方面,良好的制度环境通常意味着金融市场更完善[30],能够为商业模式创新提供融资支持。通过金融创新和资本市场的完善,农业企业更容易获得创新所需的资金,推动新技术、新设备的引入和应用,从而提高农业生产效率,加速农业企业新质生产力的培育。总的来说,制度环境在商业模式创新对农业企业新质生产力的影响中发挥了关键的调节作用。通过法律法规、市场机制、金融体系等多方面的调控,有助于农业企业提升新质生产力,为可持续发展打下坚实基础。基于以上分析,本文提出假设H3:制度环境在商业模式创新和农业企业新质生产力间发挥调节作用。

二. 农业企业新质生产力的测算

一 样本选择与数据来源

根据大农业的概念,本研究将农业企业界定为以农业生产为基础,不仅涵盖种植业、林业、畜牧业、渔业和副业等多个领域,也包括与农业生产前、中、后有关的,包括农业科技研发与转化、良种育种与推广、农资供应与流通、农机制造与销售,以及农产品仓储、加工、销售环节等,还包括新兴的生态、文化旅游及健康养生产业等。

基于大农业的概念和本研究对农业企业的界定,同时鉴于本研究指标体系数据的可得性,参照国家统计局《农业及相关产业统计分类(2020)》(国家统计局令第32号)和中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》标准,选取:“农、林、牧、渔业”中的农业、林业、畜牧业、渔业,以及农、林、牧、渔服务业;“制造业”中的农副食品加工业、食品制造业,以及酒、饮料和精制茶制造业;“化学原料及化学制品制造业”中主营业务为生产农药化肥的企业;“专用设备制造业”中主营业务为农机制造的企业。因此选择2012—2021年A股农业(类)上市企业为样本企业,筛选样本时基于以下标准:①剔除曾连续3年亏损的企业,即研究期内出现ST或ST*的上市公司;②为了确保数据在所选时期内的连贯与稳定,剔除2012年后新上市的公司;③筛除样本期内主营业务所在行业发生重大变化的公司。经过人工匹配和样本筛选,最终获得110家农业企业上市公司的平衡面板数据,共1 100个样本(见表1)。

表 1 样本分布企业特征 类型 企业数 占比/% 所有权性质 国有企业 55 50.00 非国有企业 55 50.00 企业年限 15年及以下 3 2.72 16年至25年 70 63.64 25年及以上 37 33.64 企业员工数 1 000 人及以下12 10.91 1 001 至10 000人 72 65.45 10001 人及以上26 23.64 细分行业类型 农业、林业、畜牧业、渔业和农、林、牧、渔服务业 21 19.09 农副食品加工业 26 23.64 食品制造业 20 18.18 酒、饮料和精制茶制造业 22 20.00 “化学原料及化学制品制造业”中主营业务是生产农药化肥的上市公司 18 16.36 “专用设备制造业”中主营业务是农机制造的上市公司 3 2.73 企业总资产 50亿元及以下 38 34.55 50亿元至1 000亿元 27 24.55 1 000亿元 及以上 45 40.90 本文的样本农业企业数据主要来源于万德数据库和国泰安数据库,行业数据来源于《中国统计年鉴》《中国能源统计年鉴》。为避免选择的农业企业样本数据出现误差,对个别农业上市企业未披露的相关指标采用线性插值法或移动平均法进行缺失值处理。为消除样本异常值影响,对所有变量在1%和99%分位处进行了缩尾处理。

二 指标体系的建立

马克思主义认为,生产力主要由劳动者、劳动对象和生产资料组成,劳动者的体力和脑力与劳动对象和生产资料相结合是实现生产力的前提。基于相关学者的研究[17-18,31],农业企业新质生产力的内涵可概括为以人为本、强产兴农、绿色低碳、创新驱动和数字赋能[32]。

参考已有的新质生产力指标体系[33],本文以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合,构建农业企业新质生产力综合评价指标体系(见表2)。新质生产力理论强调通过提高劳动者素质和效率以提高生产率,进而促进产业结构升级、优化及高质量发展。农业企业新质生产力的劳动者维度包括员工技能和员工效率两个层面。

表 2 农业企业新质生产力评价指标体系准则层 一级指标 二级指标 衡量标准 属性 劳动者 员工技能 技术人员 技术人员数 正向 员工效率 人均产值 人均营业收入 正向 劳动对象 经济效益 盈利性 总资产报酬率 正向 成长性 主营业务收入增长率 正向 效率性 总资产周转率 正向 生态环境 社会环境 ESG评分中环境责任评分和社会责任评分之和 正向 碳生产力 $ \dfrac{企业营业收入}{\dfrac{企业营业成本}{行业营业成本}\times 行业碳排放量} $ 正向 人均碳排放量 企业碳排放量/企业员工数 负向 生产资料 科技创新 专利数 专利申请数 正向 数字化水平 企业数字化水平 硬件投资和软件投资之和占总资产的比值 正向 绿色发展是农业企业高质量发展的底色,新质生产力本身就是绿色生产力,劳动对象维度包含经济效益和生态环境两个层面[34]。生态环境层面,包括社会环境、碳生产力和人均碳排放量3个方面[35-37]。

新质生产力强调科技创新对企业发展的重要作用,同时在数字经济背景下企业数字化水平能有效提升生产效率,因此生产资料维度包括科技创新和数字化水平两个方面。科技创新用农业企业专利申请数衡量;借鉴陈小辉等[38]的研究,使用农业上市公司财务报告附注固定资产中的硬件投资和无形资产中的软件投资之和占企业总资产的比值来测度农业企业的数字化水平。硬件投资为“电子计算机”“电子设备”“通讯设备”“数据设备”等硬件设备期末净值之和,软件投资为“软件”“信息平台”“智能”“数据”等软件设备期末净值之和。

三 农业企业新质生产力测算

根据上文构建的指标体系,本文使用熵值法对2012—2021年110家农业企业新质生产力进行测度。根据熵值法的计算结果,表3展示了2012、2015、2018、2021年农业企业新质生产力排名前20的农业企业,排名以2021年为对照组。从表3可以看出,农业企业新质生产力整体水平仍然偏低,同时差异悬殊。2021年伊利股份处于较高的水平,其新质生产力在样本期内处于领先位置,长期位列前茅。此外,从均值来看,新质生产力较为靠前的农业企业还有中联重科、四川美丰、燕京啤酒和正虹科技等。

表 3 新质生产力排名前20的样本企业公司 省份 2012年 2015年 2018年 2021年 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 伊利股份 内蒙古 0.372 2 0.339 4 0.363 2 0.426 1 华鲁恒升 山东 0.189 34 0.286 9 0.305 7 0.397 2 中联重科 湖南 0.416 1 0.341 2 0.259 11 0.393 3 四川美丰 四川 0.298 7 0.335 6 0.348 3 0.345 4 燕京啤酒 北京 0.354 3 0.336 5 0.337 4 0.338 5 正虹科技 湖南 0.265 12 0.341 3 0.304 8 0.307 6 江山股份 江苏 0.346 4 0.383 1 0.307 6 0.300 7 金禾实业 安徽 0.199 27 0.211 25 0.255 14 0.292 8 唐人神 湖南 0.271 10 0.264 11 0.264 10 0.287 9 贵州茅台 贵州 0.240 15 0.218 22 0.248 16 0.283 10 柳工 广西 0.212 19 0.177 38 0.210 25 0.280 11 通威股份 四川 0.172 49 0.163 49 0.205 27 0.280 12 皇氏集团 广西 0.188 35 0.165 45 0.297 9 0.279 13 云天化 云南 0.296 8 0.226 18 0.196 36 0.279 14 兴发集团 湖北 0.169 53 0.222 20 0.218 23 0.275 15 新希望 四川 0.183 39 0.197 30 0.190 41 0.272 16 海大集团 广东 0.199 26 0.233 14 0.256 12 0.269 17 五粮液 四川 0.242 14 0.266 10 0.255 13 0.266 18 一拖股份 河南 0.200 24 0.183 34 0.209 26 0.255 19 芭田股份 广东 0.144 85 0.221 21 0.253 15 0.254 20 参考已有研究[39],对农业企业新质生产力测度结果进行k-means聚类分析。根据测度结果及聚类分析,将农业企业分为3类,即新质生产力领跑型、新质生产力成长型和新质生产力萌芽型,具体结果见表4。第一类,新质生产力领跑型农业企业共有9家,其劳动者技能和效率、企业经济效益、生态环境保护、科技创新和数字化水平高,企业发展均衡,新质生产力水平优势明显。第二类,新质生产力成长型农业企业共有35家,其劳动者技能和效率、企业经济效益、生态环境保护、科技创新和数字化水平较高,发展相对比较均衡,新质生产力提升空间广阔。第三类,新质生产力萌芽型农业企业共有66家,其劳动者技能和效率、企业经济效益、生态环境保护、科技创新和数字化水平4个层面发展不充分不均衡,相比前两类企业,新质生产力处在落后位置。

表 4 农业企业新质生产力聚类分析分类 农业企业 领跑型 正虹科技、唐人神、三全食品、伊利股份、燕京啤酒、华鲁恒升、江山股份、四川美丰、中联重科 成长型 皇氏集团、金禾实业、汤臣倍健、上海梅林、泸州老窖、古井贡酒、贵州茅台、惠泉啤酒、青岛啤酒、湖南海利、一拖股份、农发种业、新五丰、新希望、双汇发展、天康生物、海大集团、得利斯、金新农、洽洽食品、金健米业、通威股份、中粮糖业、东方集团、福成股份、光明乳业、五粮液、洋河股份、云天化、安道麦A、兴发集团、扬农化工、史丹利、芭田股份、柳工 萌芽型 海南橡胶、大北农、煌上煌、伊力特、山西汾酒、长青股份、登海种业、隆平高科、荃银高科、平潭发展、圣农发展、中水渔业、百洋股份、丰乐种业、金字火腿、好想你、国联水产、黑芝麻、恒顺醋业、鲁银投资、中炬高新、顺鑫农业、张裕A、兰州黄河、珠江啤酒、青青稞酒、利尔化学、联化科技、诺普信、雅本化学、亚盛集团、万向德农、福建金森、罗牛山、天邦食品、益生股份、西部牧业、开创国际、大湖股份、好当家、广弘控股、西王食品、保龄宝、海欣食品、晨光生物、郎源股份、冠农股份、云南能投、双塔食品、佳隆股份、涪陵榨菜、金达威、克明食品、安琪酵母、三元股份、梅花生物、承德露露、百润股份、古越龙山、重庆啤酒、金种子酒、老白干酒、金枫酒业、云图控股、和邦生物、司尔特 三. 研究设计

一 变量测量

1 商业模式创新

商业模式创新耦合过程具有复杂性,对其的测量方式尚未统一。本文借鉴Amit等[3]关于商业模式创新的研究框架,同时采用Guo等[40]提出的基于企业客观经营数据测度商业模式创新的方法,从价值主张、价值传递、盈利模式和成本结构4个维度对农业企业的商业模式创新进行衡量。在参照技术距离的测量方法基础上[41],构建衡量商业模式创新的矢量,得到商业模式创新计算公式(1),商业模式创新具体测度指标体系见表5。

表 5 商业模式创新测度指标体系维度 指标 指标说明 属性 价值主张 盈利能力 主营业务收入占营业收入的比重 正向 价值传递 营业周期 营业周期 正向 目标客户 前5名客户销售金额占年度

销售总额比例正向 盈利模式 价值网络 前5名供应商采购金额占年度

采购总额比例正向 营运能力 流动资产与营业收入的比例 正向 成本结构 销售费用率 销售费用/营业收入 正向 $$ {\text{BMI}} = 1 - \frac{{{D_i} \cdot D_j^T}}{{\sqrt {({D_i} \cdot D_i^T)({D_j} \cdot D_j^T)} }} $$ (1) 式中BMI表示商业模式创新,$ {D_i} $表示样本中i企业的商业模式创新6个指标的向量,$ {D_j} $表示样本企业商业模式创新6个指标的平均值的向量。$ {D_i^T} $表示样本中i企业的商业模式创新6个指标向量的转置向量,$ {D_j^T} $表示样本企业商业模式创新6个指标的平均值的向量的转置向量。农业企业商业模式创新计算结果在(0,1)之间,结果越接近1,意味着i企业商业模式创新水平越高于行业平均水平。

2 动态能力

使用企业资产收益率与企业所在行业资产收益率平均水平的差值衡量环境适应能力[42];使用净资产周转率来衡量协调整合能力,计算公式为营业收入/[(期初净资产总额 + 期末净资产总额)/2];从创新投入和创新产出两个层面综合衡量创新变革能力[43],创新投入选取研发支出,创新产出选取发明专利数。最后通过熵权法计算得到动态能力的综合值。

3 制度环境

参考杜善重[44]的研究,使用市场化指数作为衡量地区制度环境的代理变量。市场化指数越大,农业企业外部制度环境越好。

4 控制变量

为了缓解遗漏变量导致的内生性问题,选取企业规模、企业年龄、资产负债率、管理费用率、固定资产比率、自由现金流、股权结构、地区产业结构这8个变量作为可能影响企业新质生产力的控制变量。

二 模型设定

1 基准回归模型

为考察商业模式创新对农业企业新质生产力的影响,建立以下基准回归模型,如公式(2)所示,变量的选取及测度见表6。为控制不可观测的时间变动和行业差异的影响,引入时间固定效应(dYear)和行业固定效应(dIndustry)。

表 6 变量选取及测度变量 变量名称 符号 变量测度 因变量 新质生产力 NQP 劳动者、劳动对象和生产

资料综合测度值自变量 商业模式创新 BMI 价值主张、价值传递、盈利模式和

成本结构四个维度的矢量中介变量 动态能力 DC 环境适应能力、协调整合能力和

创新变革能力综合测度值调节变量 制度环境 IE 农业企业所处省份的市场化指数 控制变量 企业规模 SIZE 企业总资产的自然对数 企业年龄 AGE 样本观测年份与成立年份

差值的自然对数资产负债率 LEV 负债总额与资产总额的比值 管理费用率 MER 管理费用与营业收入的比值 固定资产比率 FAR 固定资产与企业总资产的比值 自由现金流 FCL 经营活动现金流量净额与企业

总资产的比值股权结构 FSR 第一股东持股总数占总股本的比值 地区产业结构 IS 第三产业与GDP的比值 $$ \begin{split} \text{NQ}\text{P}_{it}= & \; \alpha_0+\alpha_1\text{BM}\text{I}_{it}+\alpha_2\text{CONTROL}\text{S}_{it}+ \\ &\; d_{\text{Year}}+d_{\text{Industry}}+\varepsilon_{it} \end{split} $$ (2) 式中,i、t分别表示不同的企业和年份,$ {\alpha }_{0} $为常数项,$ {\varepsilon _{it}} $为随机扰动项,$ {\text{NQ}}{{\text{P}}_{it}} $为i企业在t年的新质生产力,$ \text{BMI}_{it} $为i企业在t年的商业模式创新。$ {\text{CONTROLS}} $为本文的控制变量,包括企业规模、企业年龄、资产负债率、管理费用率、固定资产比率、自由现金流、股权结构和地区产业结构。

2 中介效应模型

借鉴温忠麟等[45]的研究,构建本文的中介效应回归模型,检验动态能力在商业模式创新对农业企业新质生产力影响中的中介作用机制。

$$ \begin{split} \text{NQ}\text{P}_{it}= & \; \mu_0+\mu_1\text{BM}\text{I}_{it}+\mu_2\text{CONTROL}\text{S}_{it}+d_{\text{Year}}+ \\ &\; d_{\text{Industry}}+\varepsilon_{it} \end{split} $$ (3) $$ \begin{split} \text{D}\text{C}_{it}= & \; \rho_0+\rho_1\text{BM}\text{I}_{it}+\rho_2\text{CONTROL}\text{S}_{it}+d_{\text{Year}}+ \\ &\; d_{\text{Industry}}+\varepsilon_{it} \end{split} $$ (4) $$ \begin{split} \text{NQ}\text{P}_{it}= & \; \xi_0+\xi_1\text{BM}\text{I}_{it}+\xi_2\text{D}\text{C}_{it}+\xi_3\text{CONTROLS}_{it}+ \\ &\; d_{\text{Year}}+d_{\text{Industry}}+\varepsilon_{it} \end{split} $$ (5) 式中,DC为动态能力,公式(3)中$ {\mu _0} $为常数项的相关系数,$ {\mu _1} $为商业模式创新对农业企业新质生产力的总效应,$ {\mu _2} $为控制变量的相关系数。公式(4)中$ {\rho _0} $为常数项的相关系数,$ {\rho _1} $为商业模式创新对动态能力的间接效应,$ {\rho _2} $为控制变量的相关系数。公式(5)中$ {\xi _0} $为常数项的相关系数,$ {\xi _2} $为动态能力对农业企业新质生产力的直接效应,$ {\xi _3} $为控制变量的相关系数。将公式(3)代入公式(4)即得到中介作用检验结果$ {\xi _2} $$ {\rho _1} $,即商业模式创新通过动态能力对农业企业新质生产力的影响。若$ {\xi _1} $与$ {\xi _2} $$ {\rho _1} $同号,表示动态能力在商业模式创新对农业企业新质生产力的影响中发挥中介效应;反之,则表示存在遮掩效应。

3 调节效应模型

根据调节效应路径模型,建立制度环境在商业模式创新对农业企业新质生产力影响中的调节效应模型,如公式(6)所示。$ {\gamma _3} $为加入制度环境后,商业模式创新对农业企业新质生产力的影响效应。

$$ \begin{split} \mathrm{NQP}_{it}= & \; \gamma_0+\gamma_1\mathrm{BMI}_{it}+\gamma_2\mathrm{IE}_{it}+\gamma_3\mathrm{BMI}_{it}\times \mathrm{IE}_{it}+ \\ &\; \gamma_4\mathrm{CONTROLS}_{it}+d_{\mathrm{Year}}+d_{\mathrm{Industry}}+\varepsilon_{it} \end{split} $$ (6) 四. 实证分析

一 变量描述性统计与多重共线性检验

在进行统计回归分析之前,对相关变量进行描述性统计分析,结果如表7所示。描述性统计分析结果表明农业企业新质生产力较低,不同农业企业商业模式创新水平、动态能力差异较大。本文所选取的样本企业数据的离散程度较好,具有较高的整体可信度,适合模型构建及后续的统计回归分析。

表 7 主要变量的描述性统计变量 均值 标准差 最小值 最大值 第50百

分位数第75百

分位数数量 NQP 0.186 0.056 0.124 0.385 0.168 0.207 1 100 BMI 0.078 0.060 0.004 0.314 0.063 0.108 1 100 DC 0.203 0.069 0.129 0.509 0.185 0.219 1 100 IE 8.829 1.839 3.359 12.014 9.151 10.123 1 100 SIZE 22.382 1.146 20.385 25.435 22.205 23.210 1 100 AGE 2.930 0.288 1.946 3.481 2.944 3.135 1 100 LEV 0.390 0.164 0.056 0.808 0.381 0.509 1 100 MER 0.070 0.044 0.014 0.259 0.058 0.088 1 100 FAR 0.273 0.144 0.019 0.651 0.255 0.364 1 100 FCL 0.073 0.079 −0.140 0.318 0.067 0.116 1 100 FSR 0.358 0.141 0.100 0.703 0.349 0.446 1 100 IS 0.495 0.104 0.327 0.835 0.486 0.528 1 100 为初步检验商业模式创新对农业企业新质生产力的影响、动态能力的中介作用,以及制度环境的调节作用,对变量间的多重共线性进行检验,避免部分变量的影响力估计偏差。变量间相关系数都小于0.5,方差膨胀因子VIF最大值为1.92,远小于阈值10,不存在多重共线性问题。

二 基准回归结果

本文采用固定效应模型对商业模式创新与农业企业新质生产力的关系进行实证检验,结果如表8所示。模型1是仅考虑控制变量对农业企业新质生产力的影响,模型2是加入自变量商业模式创新后各变量对农业企业新质生产力的影响。从模型2可以看出商业模式创新与农业企业新质生产力有着显著的正相关关系,因此假设H1成立。即农业企业商业模式创新水平越高,越有助于提升企业的新质生产力水平,通过整合先进技术、拓展合作伙伴关系、开拓新市场和优化运营流程,企业能够实现新质生产力的全面提升,转向更为可持续和创新驱动的发展模式,验证了商业模式创新是企业提升新质生产力的重要影响因素这一理论预期。从控制变量来看,企业规模越大、固定资产比例越高,越有利于提升新质生产力。

表 8 商业模式创新与农业企业新质生产力关系的回归结果变量 模型1

新质生产力模型2

新质生产力商业模式创新 0.243***

(7.42)企业规模 0.015***

(7.91)0.012***

(6.09)企业年龄 0.005

(0.93)0.005

(1.01)资产负债率 −0.015

(−1.49)−0.012

(−1.16)管理费用率 −0.118***

(−3.73)−0.113***

(−3.88)固定资产比率 0.074***

(5.33)0.049***

(3.29)自由现金流 0.048***

(2.60)0.025

(1.43)股权结构 −0.051***

(−4.12)−0.061***

(−4.83)地区产业结构 0.008

(0.46)−0.009

(−0.45)常数项 −0.096**

(−2.21)−0.024

(−0.51)dYear YES YES dIndustry YES YES 样本量 1100 1100 R2 0.269 0.319 F检验 21.77*** 27.35*** 注:***、**分别表示1%、5%的显著性水平,括号内为t值。 三 稳健性检验

1 更换回归估计模型

由于农业企业新质生产力的取值范围始终保持在[0,1]范围内,该指标具有截断数据属性,因此本文更换回归估计模型,采用Tobit模型进行稳健性检验。表9模型1可以看到,采用Tobit回归估计模型的稳健性结果显示,商业模式创新的回归系数在1%的水平显著为正,仍能促进农业企业新质生产力的提升,证明基准回归结果具有稳健性。

表 9 稳健性检验结果变量 更换回归

估计模型调整样本

时间范围增加控

制变量一阶滞

后项二阶滞

后项模型1 模型2 模型3 模型4 模型5 商业模式创新 0.243***

(7.52)0.246***

(6.76)0.244***

(7.43)商业模式创新

一阶滞后项0.256***

(7.46)商业模式创新

二阶滞后项0.271***

(7.55)控制变量 YES YES YES YES YES 常数项 −0.024

(−0.52)−0.004

(−0.08)−0.027

(−0.58)−0.010

(−0.20)0.012

(0.23)dYear YES YES YES YES YES dIndustry YES YES YES YES YES 样本量 1100 880 1100 990 880 R2 0.305 0.322 0.324 0.331 F检验 28.04*** 21.16*** 25.56*** 27.76*** 27.02*** 注:***表示1%的显著性水平,括号内为t值。 2 调整样本时间范围

从2020年开始,贸易摩擦、疫情突发和紧张的国际局势等对世界经济产生重大影响,也从外部阻碍企业商业模式创新。为尽可能排除外部非常规影响因素,本文缩短样本时间范围,将时间调整为2012—2019年,进行稳健性检验。从表9模型2可以看到,调整样本时间范围后的稳健性结果显示,商业模式创新的回归系数在1%的水平显著为正,仍能促进农业企业新质生产力的提升,证明基准回归结果具有稳健性。

3 增加控制变量

考虑到理论模型可能遗漏对企业新质生产力有影响的变量,因此引入地区环境规制和地区经济发展水平两个控制变量进行回归检验。从百度指数爬取新闻头条中各省份与环境保护相关的关键词的日度词频总数来衡量农业企业所在地区环境规制水平;用人均国内生产总值来衡量农业企业所在地区经济发展水平。表9模型3回归结果显示,增加控制变量后,商业模式创新仍能促进农业企业新质生产力的提升,与前文基准回归结果一致。

4 内生性检验

考虑到农业企业的商业模式创新可能存在滞后性,以及自变量商业模式创新和因变量新质生产力可能存在反向因果关系由此导致的内生性问题,即新质生产力高的企业更倾向于商业模式创新,可能存在新质生产力是商业模式创新的原因而非结果,本文将商业模式创新的一阶滞后项和二阶滞后项作为解释变量进行回归分析。其逻辑是企业当期新质生产力的提高对商业模式创新滞后期的影响几乎不存在,如果滞后期对当期新质生产力依然存在如本文研究假设的关系,则表明在商业模式创新和新质生产力的双向关系中,主因是商业模式创新。表9显示,商业模式创新一阶滞后项和二阶滞后项回归系数都在1%的水平显著为正,在考虑滞后核心解释变量后,商业模式创新仍能促进农业企业新质生产力提升,所得结论与前文一致。

五. 进一步讨论

一 中介机制检验

表10模型1、模型2和模型3显示的是动态能力在商业模式创新与农业企业新质生产力关系间的中介作用检验结果。模型2和模型3是以动态能力作为中介变量的检验结果,间接效应和直接效应在1%的水平上显著,存在间接效应和直接效应。其中,模型1显示商业模式创新会显著提升农业企业新质生产力,模型2显示商业模式创新对动态能力有显著正向影响,模型3显示,在加入动态能力后,商业模式创新对农业企业新质生产力仍然有显著的正向影响,但相关系数较模型1减小。间接效应系数(0.350 × 0.256)和直接效应系数(0.154)符号相同,动态能力在商业模式创新对新质生产力的影响中存在部分中介效应,中介效应占总效应的比例为58.2%。因此,商业模式创新通过提升动态能力间接提升了农业企业新质生产力,假设H2得到验证。动态能力在商业模式创新对农业企业新质生产力的促进作用中扮演着关键的中介角色,它使企业迅速适应变化趋势、灵活调整资源、拓展合作网络和建立创新文化,从而推动农业企业新质生产力的不断提升。

表 10 动态能力中介效应回归结果变量 模型1

总效应模型2

间接效应模型3

直接效应商业模式创新 0.243***

(7.42)0.350***

(11.19)0.154***

(4.57)动态能力 0.256***

(7.57)控制变量 YES YES YES 常数项 −0.024

(−0.51)−0.003

(−0.05)−0.023

(−0.51)dYear YES YES YES dIndustry YES YES YES 样本量 1100 1100 1100 R2 0.319 0.569 0.363 F检验 27.35*** 30.36*** 32.16*** 注:***表示1%的显著性水平,括号内为t值。 二 调节机制检验

本文在检验制度环境在商业模式创新和农业企业新质生产力之间的调节作用之前,首先将自变量BMI及调节变量IE进行中心化处理再计算交互项,从而避免调节效应检验交互项存在多重共线问题。从表11模型3的回归结果可以看出,商业模式创新和制度环境的交互项与农业企业新质生产力的相关系数为0.028,在5%水平上有着显著的正相关关系,假设H3得到验证,制度环境正向调节商业模式创新对农业企业新质生产力的促进作用。通过制度规范、政策引导、市场监管和金融支持,制度环境为农业企业提供有力保障。随着制度环境的不断完善,农业企业可以更好地借助商业模式创新提升企业新质生产力。

表 11 制度环境调节效应回归结果变量 模型1 模型2 模型3 商业模式创新 0.243***

(7.42)0.242***

(7.36)0.246***

(7.49)制度环境 0.001

(0.87)0.001

(0.96)商业模式创新与制度

环境交互项0.028**

(2.39)控制变量 YES YES YES 常数项 −0.024

(−0.51)−0.033

(−0.73)−0.042

(−0.93)dYear YES YES YES dIndustry YES YES YES 样本量 1100 1100 1100 R2 0.319 0.320 0.322 F检验 27.35*** 27.37*** 27.02*** 注:***、**分别表示1%、5%的显著性水平,括号内为t值。 三 异质性分析

1 企业产权性质

为探究不同的产权性质下商业模式创新对农业企业新质生产力影响的差异,本文把样本农业企业划分为国有企业和非国有企业。由表12可见,国有企业和非国有企业商业模式创新均正向影响新质生产力,对新质生产力的影响系数分别为0.223、0.240,均在1%水平上呈现显著正相关。但非国有企业商业模式创新的灵活性、创新意识和合作伙伴多样性等方面的优势,使其更有可能推动企业新质生产力的提升。这种相对灵活、创新、开放的商业模式,更有助于整合新技术、新要素,推动农业新质生产力的不断升级,实现可持续发展。国有农业企业面临着较为烦琐的体制机制和决策层次,相对较难快速应对市场变化,因而在商业模式创新方面的效率和灵活性较低。

表 12 异质性分析变量 国有企业

模型1非国有企业

模型2农林牧渔业

模型3其他细分行业

模型4商业模式创新 0.223***

(4.66)0.240***

(6.65)0.150*

(5.59)0.237***

(5.89)控制变量 YES YES YES YES 常数项 −0.065

(−1.05)−0.000 2

(−0.01)0.154**

(3.57)−0.084

(−1.55)dYear YES YES YES YES dIndustry YES YES YES YES 样本量 550 550 210 890 R2 0.502 0.435 0.376 0.269 F检验 22.76*** 15.08*** 6.58*** 14.55*** 注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平,括号内为t值。 2 农业企业细分行业

为探究细分行业下商业模式创新对农业企业新质生产力影响的差异,将样本农业企业分为农林牧渔业和其他细分行业农业企业。农林牧渔业、其他细分行业企业商业模式创新均正向影响新质生产力,对新质生产力的影响系数分别为0.150、0.237,分别在10%、1%水平上呈现显著正相关。其他细分行业农业企业商业模式创新对新质生产力的促进作用更明显,原因可能在于其他细分行业企业紧密整合产业链资源、提升产品附加值以及强调可持续发展的特点,使其成为推动农业产业升级的引领者,为企业新质生产力的提升创造了更为有利的条件。

六. 结论与启示

本文基于2012—2021年110家农业上市企业的面板数据,对样本农业企业新质生产力进行测度和评价。基于动态能力理论和制度理论,检验了商业模式创新对农业企业新质生产力的影响机制。研究结果表明:第一,农业企业新质生产力整体偏低,不同农业企业差异较大,可将其分为新质生产力领跑型、成长型、萌芽型三类;第二,商业模式创新对农业企业新质生产力具有显著的促进作用,并且在更换模型、调整样本时间范围、增加控制变量和内生性检验等稳健性检验后仍然显著;第三,动态能力在商业模式创新与农业企业新质生产力间发挥中介作用,制度环境正向调节商业模式创新对农业企业新质生产力的促进作用;第四,异质性分析表明,商业模式创新对不同产权性质、不同细分行业的企业新质生产力均有促进作用,其中非国有农业企业和其他细分行业农业企业商业模式创新对新质生产力的促进作用更明显。

基于以上研究结论,得到以下启示:①将商业模式创新纳入农业企业长期战略规划。研究发现非国有农业企业、其他细分行业农业企业开展商业模式创新更能获得新质生产力提升,建议企业在运营过程中通过整合大数据、人工智能来研发新产品和挖掘市场机会,提高资源利用效率,同时结合自身成长阶段与市场需求制订适应性、差异化的商业模式创新路径。②在应对数字化和智能化的企业竞争中,仅仅为消费者提供产品的商业模式已不能满足市场需求,提高劳动者素质和效率、提升科技创新和数字化水平、兼顾经济效益和生态环境已成为农业企业商业模式创新变革的方向。这种商业模式创新有助于提升农业企业新质生产力、保持竞争优势,促进农业行业高端化、智能化和绿色化,最终赋能农业企业高质量发展。③加强培养农业企业动态能力。为强化商业模式创新的有效性,农业企业不仅应将重点放在创新活动本身,还要提高潜在的动态能力,加强农业企业组织学习和知识管理,优化资源配置和整合能力,培育创新文化和灵活性,有效地将商业模式创新转化为新质生产力的提升。④完善制度环境是激发农业企业商业模式创新的重要推动力,也是实现企业新质生产力提升的制度保障。加强知识产权保护可以为企业开展商业模式创新提供更有力的保障;加强金融支持可以为企业提供更便捷的融资渠道,降低创新成本;健全的市场监管机制能够打破垄断,促进市场竞争,从而激发企业商业模式创新,赋能新质生产力发展。

-

表 1 数字经济发展测度指标构建

一级指标 二级指标 三级指标 数字经济

综合发展

指数互联网普及率 每百人互联网用户数 互联网相关从业人员数 计算机服务和软件从业人员占比 互联网相关产出 人均电信业务总量 移动互联网用户数 每百人移动电话用户数 数字金融普惠发展 中国数字普惠金融指数 表 2 各变量描述性统计

变量 变量名称 样本量 均值 标准差 最小值 最大值 TR 泰尔指数 2 486 0.077 4 0.042 7 0.004 3 0.279 4 CR 城乡居民可支配收入比值 2 486 2.371 6 0.480 6 1.444 9 4.625 7 D 数字经济发展水平 2 486 0.258 0 0.116 5 0.006 2 0.812 3 GDP 经济发展水平 2 486 10.771 2 0.559 0 8.772 9 12.579 3 O 对外开放水平 2 486 0.017 9 0.018 4 0.000 0 0.228 7 GOV 政府干预程度 2 486 0.193 3 0.091 2 0.059 1 0.741 1 IS 产业结构升级 2 486 2.321 1 0.141 6 0.000 2 2.835 7 F 金融活跃程度 2 486 2.495 1 1.244 8 0.629 3 21.301 8 H 人力资本水平 2 486 0.181 9 0.036 9 0.000 0 0.356 2 表 3 基准回归结果

变量 (1) (2) (3) (4) (5) TR TR TR TR TR D −0.268*** −0.245*** −0.238*** −0.221*** −0.229*** (−9.17) (−9.14) (−8.55) (−8.49) (−8.54) D2 0.381*** 0.361*** 0.352*** 0.319*** 0.329*** (10.71) (10.70) (10.25) (10.29) (10.33) GDP −0.007* −0.007** −0.016*** −0.016*** (−1.93) (−2.02) (−3.74) (−3.78) O −0.068** −0.048* −0.051* (−2.15) (−1.73) (−1.84) GOV −0.079*** −0.080*** (−3.77) (−3.82) IS 0.011** (2.14) 常数项 0.124*** 0.197*** 0.200*** 0.305*** 0.282*** (46.52) (5.11) (5.25) (6.38) (5.91) 城市固定效应 YES YES YES YES YES 时间固定效应 YES YES YES YES YES 观测值 248 6 248 6 248 6 248 6 248 6 样本数 226 226 226 226 226 R2 0.706 0.708 0.710 0.718 0.719 注:*、**、***分别表示10%、5%、1%的显著性水平,括号内为t值。 表 4 稳健性检验回归结果

变量 (1) (2) (3) CR TR TR D −1.988*** −0.236*** (−4.51) (−8.13) D2 2.918*** 0.338*** (5.49) (9.50) D滞后一期 −0.194*** (−7.43) D2滞后一期 0.293*** (9.18) GDP −0.177*** −0.011*** −0.018*** (−3.68) (−2.61) (−3.73) O −0.537 −0.046** −0.046 (−1.29) (−2.00) (−1.63) GOV −1.071*** −0.063*** −0.086*** (−4.28) (−3.03) (−3.85) IS 0.125* 0.008** 0.022** (1.79) (2.04) (2.46) 常数项 4.557*** 0.227*** 0.273*** (8.38) (4.77) (5.23) 城市固定效应 YES YES YES 时间固定效应 YES YES YES 观测值 248 6 226 0 220 0 样本数 226 226 200 R2 0.623 0.693 0.728 注:*、**、***分别表示10%、5%、1%的显著性水平,括号内为t值。 表 5 地区异质性分析回归结果

变量 (1) (2) (3) (4) 东部地区 中部地区 西部地区 东北部地区 D −0.165*** −0.127* −0.322*** −0.373** (−6.52) (−1.86) (−3.97) (−2.45) D2 0.219*** 0.222*** 0.531*** 0.605* (7.72) (2.83) (4.88) (1.79) GDP −0.004 −0.024* −0.025*** −0.038** (−1.29) (−1.78) (−3.10) (−2.94) O −0.044 −0.054 0.118 −0.027 (−1.30) (−1.23) (0.93) (−0.51) GOV −0.102*** −0.119** −0.039 −0.155** (−4.19) (−2.01) (−1.42) (−2.32) IS 0.006 0.033* 0.001 −0.005 (0.58) (1.98) (0.32) (−0.29) 常数项 0.128*** 0.314** 0.430*** 0.549*** (3.50) (2.00) (4.91) (3.86) 城市固定效应 YES YES YES YES 时间固定效应 YES YES YES YES 观测值 891 847 594 154 样本数 81 77 54 14 R2 0.777 0.722 0.803 0.730 注:*、**、***分别表示10%、5%、1%的显著性水平,括号内为t值。 表 6 机制分析回归结果

变量 (1) (2) TR TR D −0.259*** −0.226*** (−7.90) (−8.60) D2 0.412*** 0.416*** (7.30) (10.04) F 0.002** (2.13) F × D2 −0.013* (−1.80) H 0.091*** (3.13) H × D2 −0.565*** (−3.23) GDP −0.016*** −0.014*** (−3.60) (−3.24) O −0.049* −0.048* (−1.85) (−1.72) GOV −0.085*** −0.064*** (−4.01) (−2.87) IS 0.011** 0.010** (2.12) (2.26) 常数项 0.272*** 0.234*** (5.71) (4.90) 城市固定效应 YES YES 时间固定效应 YES YES 观测值 248 6 248 6 样本数 226 226 R2 0.721 0.725 注:*、**、***分别表示10%、5%、1%的显著性水平,括号内为t值。 -

[1] 林毅夫,刘明兴. 中国的经济增长收敛与收入分配[J]. 世界经济,2003(8):3-14,80. [2] 杨少雄,苏岚岚,孔荣,等. 农民收入质量:逻辑建构、测度评价与动态演进[J]. 中国农村经济,2023(8):18-36. [3] 殷浩栋,霍鹏,汪三贵. 农业农村数字化转型:现实表征、影响机理与推进策略[J]. 改革,2020(12):48-56. [4] 张勋,万广华,张佳佳,等. 数字经济、普惠金融与包容性增长[J]. 经济研究,2019,54(8):71-86. [5] 周兴,王芳. 中国城乡居民的收入流动、收入差距与社会福利[J]. 管理世界,2010(5):65-74. [6] 蔡昉,都阳,王美艳. 户籍制度与劳动力市场保护[J]. 经济研究,2001(12):41-49,91. [7] 刘晓光,张勋,方文全. 基础设施的城乡收入分配效应:基于劳动力转移的视角[J]. 世界经济,2015,38(3):145-170. [8] 陆铭,陈钊. 城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距[J]. 经济研究,2004(6):50-58. [9] 陈斌开,张鹏飞,杨汝岱. 政府教育投入、人力资本投资与中国城乡收入差距[J]. 管理世界,2010(1):36-43. [10] 李心斐,许恒,程宝栋. 农户教育投资对城乡收入差距的影响分析[J]. 北京林业大学学报(社会科学版),2018,17(4):78-83. [11] 温涛,冉光和,熊德平. 中国金融发展与农民收入增长[J]. 经济研究,2005(9):30-43. [12] 钞小静. 数字经济时代背景下城乡收入差距的新变化及破解路径[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2024,45(5):58-66. [13] 王宁,胡乐明. 数字经济对收入分配的影响:文献述评与研究展望[J]. 经济与管理评论,2022,38(5):20-35. [14] 李丽. 数字经济对就业的影响及应对策略[J]. 经济问题,2022(4):37-42. [15] 易法敏,孙煜程,蔡轶. 政府促进农村电商发展的政策效应评估:来自“电子商务进农村综合示范”的经验研究[J]. 南开经济研究,2021(3):177-192. [16] 黄庆华,潘婷,时培豪. 数字经济对城乡居民收入差距的影响及其作用机制[J]. 改革,2023(4):53-69. [17] 胡鞍钢,周绍杰. 中国如何应对日益扩大的“数字鸿沟”[J]. 中国工业经济,2002(3):5-12. [18] 张文珂,张琳雪,万立全,等. 数字经济促进乡村共同富裕的现实路径[J]. 南开经济研究,2024(5):1-17. [19] SALEMINK K,STRIJKER D,BOSWORTH G. Rural development in the digital age:a systematic literature review on unequal ICT availability,adoption,and use in rural areas[J]. Journal of Rural Studies,2017,54:360-371. doi: 10.1016/j.jrurstud.2015.09.001

[20] 洪俊杰,李研,杨曦. 数字经济与收入差距:数字经济核心产业的视角[J]. 经济研究,2024,59(5):116-131. [21] 樊轶侠,徐昊,马丽君. 数字经济影响城乡居民收入差距的特征与机制[J]. 中国软科学,2022(6):181-192. [22] 王军,肖华堂. 数字经济发展缩小了城乡居民收入差距吗?[J]. 经济体制改革,2021(6):56-61. [23] 陈文,吴赢. 数字经济发展、数字鸿沟与城乡居民收入差距[J]. 南方经济,2021(11):1-17. [24] 米嘉伟,屈小娥. 数字经济发展如何影响城乡收入差距[J]. 现代经济探讨,2022(6):80-91. [25] 尹志超,仇化. “数智”还是“数滞”:数字化转型与非农就业[J]. 经济学动态,2024(2):32-51. [26] TACK J,AKER J C. Information,mobile telephony,and traders' search behavior in Niger[J]. American Journal of Agricultural Economics,2014,96(5):1439-1454. doi: 10.1093/ajae/aau063

[27] 张在一,毛学峰. “互联网 + ”重塑中国农业:表征、机制与本质[J]. 改革,2020(7):134-144. [28] 周绍东. “互联网 + ”推动的农业生产方式变革:基于马克思主义政治经济学视角的探究[J]. 中国农村观察,2016(6):75-85,97. [29] 许竹青,郑风田,陈洁. “数字鸿沟”还是“信息红利”?信息的有效供给与农民的销售价格:一个微观角度的实证研究[J]. 经济学(季刊),2013,12(4):1513-1536. [30] 王文. 数字经济时代下工业智能化促进了高质量就业吗[J]. 经济学家,2020(4):89-98. [31] 王林辉,胡晟明,董直庆. 人工智能技术会诱致劳动收入不平等吗:模型推演与分类评估[J]. 中国工业经济,2020(4):97-115. [32] 李牧辰,封思贤,谢星. 数字普惠金融对城乡收入差距的异质性影响研究[J]. 南京农业大学学报(社会科学版),2020,20(3):132-145. [33] 郑国楠,李长治. 数字鸿沟影响了数字红利的均衡分配吗:基于中国省级城乡收入差距的实证检验[J]. 宏观经济研究,2022(9):33-50. [34] 赵涛,张智,梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发展:来自中国城市的经验证据[J]. 管理世界,2020,36(10):65-76. [35] 黄群慧,余泳泽,张松林. 互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验[J]. 中国工业经济,2019(8):5-23. [36] 张丽君,梁怡萱,巩蓉蓉. 数字经济对城乡收入差距的动态影响研究:来自中国31个省(区、市)的证据[J]. 经济问题探索,2023(3):18-40. [37] 李建军,彭俞超,马思超. 普惠金融与中国经济发展:多维度内涵与实证分析[J]. 经济研究,2020,55(4):37-52. [38] BECKER G S. Investment in human capital:a theoretical analysis[J]. Journal of Political Economy,1962,70(5):9-49. doi: 10.1086/258724

[39] 田鸽,张勋. 数字经济、非农就业与社会分工[J]. 管理世界,2022,38(5):72-84. [40] MINCER J. Investment in human capital and personal income distribution[J]. Journal of Political Economy,1958,66(4):281-302. doi: 10.1086/258055

下载:

下载: