The Research of Locality Interpretation for AnShun Tunpu Settlements: A Case Study Yunshan Tunpu Settlement

-

摘要: 面对全球化与城市化进程中现代性的融合与入侵,如何保护与延续地方性已成为传统聚落重要的研究议题。借鉴人文地理学的“四层一体”分析方法,对时空演变中的安顺云山屯堡聚落的人地关系地域系统进行深入分析,并从地方景观、地方文本、地方符号及地方感等维度对屯堡聚落的地方性进行全面解读。可发现,屯堡聚落在漫长的发展演进历程中,以文化资源为基础的旅游四层一体结构逐渐取代最初因地理区位、自然地形、交通优势形成的军事、商贸四层一体结构,屯堡聚落的地方性则表现出时空的延续性、叠合性与累积性。Abstract: In the face of the integration and invasion of modernization in the process of globalization and urbanization, how to protect and continue the locality has become an important research topic of traditional settlements. Based on the "four-layer integrated" analysis method of human geography, this paper makes an in-depth analysis of the regional system of human-land relationship in YunshanTunpu settlement in the evolution of time and space, and makes a comprehensive interpretation of the locality of Tunpu settlement from the dimensions of local landscape, local text, local symbols and local sense. The results show that in the long development and evolution process of YunshanTunpu settlement, the four-layer integrated tourism structure based on its cultural resources replaced gradually the four-layer integratedmilitary and trade structure which have been originally formed by geographical location, natural terrain and transportation advantages, while the locality of YunshanTunpu settlement showed the continuity, overlapping and accumulation of time and space.

-

Keywords:

- locality /

- place /

- Tunpu settlement /

- four-layers integrated

-

无论是作为概念上的一种分类,抑或是作为策略上的一种表述,在很大程度上,“地方和地方性”是相对“全球和全球化”而言的。在当前全球化的进程中,“地方和地方性”往往处于边缘化或被消解的一种状态。保留地方独特文化景观的传统聚落,具有极高的历史、社会、文化、艺术、科学等价值。诸多地方性研究中,传统聚落通常会被作为切入点而进行探讨,其地方性研究与其历史文化保护、民族性、旅游形象、族群认同等密切相关。然而,不可避免地在全球化及旅游市场化的推动下,传统聚落的“地方和地方性”正面临“趋同”和“异化”的威胁,其旅游开发也呈现出简单化、标准化和流水线化的特征,原生性和地方性的元素被弱化或替代。在此背景下,基于保护传统聚落、坚守本土文化根基的发展要求,对传统聚落地方与地方性的专门化研究已是学界紧迫而热点的研究课题。贵州安顺屯堡聚落作为典型的屯堡文化的载体,景观风貌独特、地域文化风情浓郁、地方特色突出,对其地方性的挖掘与保护极具代表性。本文借鉴人文地理学的“四层一体”方法,通过剖析传统聚落生计层、制度层、意识形态层和自然层四个层面的人地关系地域系统,对其地方性进行深入挖掘,并探寻其地方性之地方景观、地方文本、地方符号及地方感知等多元表达形式与维度,以为其他传统聚落的地方性发掘与保护提供参考。

一. 地方、地方性及其研究方法

自1947年怀特提出“地方”这一概念以来,“地方”即成为地理学人地关系讨论中最具重要地位的议题,地方研究在地理学界历经实证主义、激进主义、马克思主义、结构主义、行为主义、人文主义、后现代主义等思潮的形塑与构建,逐渐形成不同尺度的地方转换、地方形成机制及地方各层级之间关系等研究主题[1]。不同流派对地方的释义也有所不同,实证主义研究中地方被视为一种客观空间,强调地方的外生性;人文主义研究中认为“地方是世界上大多数人存在的基本方式之一,它对居住者具有显著性,是地方意识或地方感产生的基础”[2],强调地方是被人类赋予意义的空间,是内生的,该定义让地理学界开始留意地方的感官、美学与感情的维度。一系列地方概念的提出让地方及地方性研究变得丰富而深邃,代表性观点如怀特的敬地情结、段义孚的地方感与恋地情结[3]、西曼的地方芭蕾[4]、列斐伏尔的空间的生产[5]、索加的第三空间[6]、雷尔夫的无地方性[7]、梅西的全球地方感[8]等。归总这些概念的内涵,我们可以发现,作为承载“人-地”活动的基本空间单元,地方不单具有地理意蕴,更具备丰富的文化内涵。地方是人们生活,发现自己,产生经验,诠释、理解和找到意义的一系列场所;而地方性则是对这些场所的抽象感知,是地方的独特性,是自身固有的、区别于另一地方的根本属性,它与地方文化息息相关。

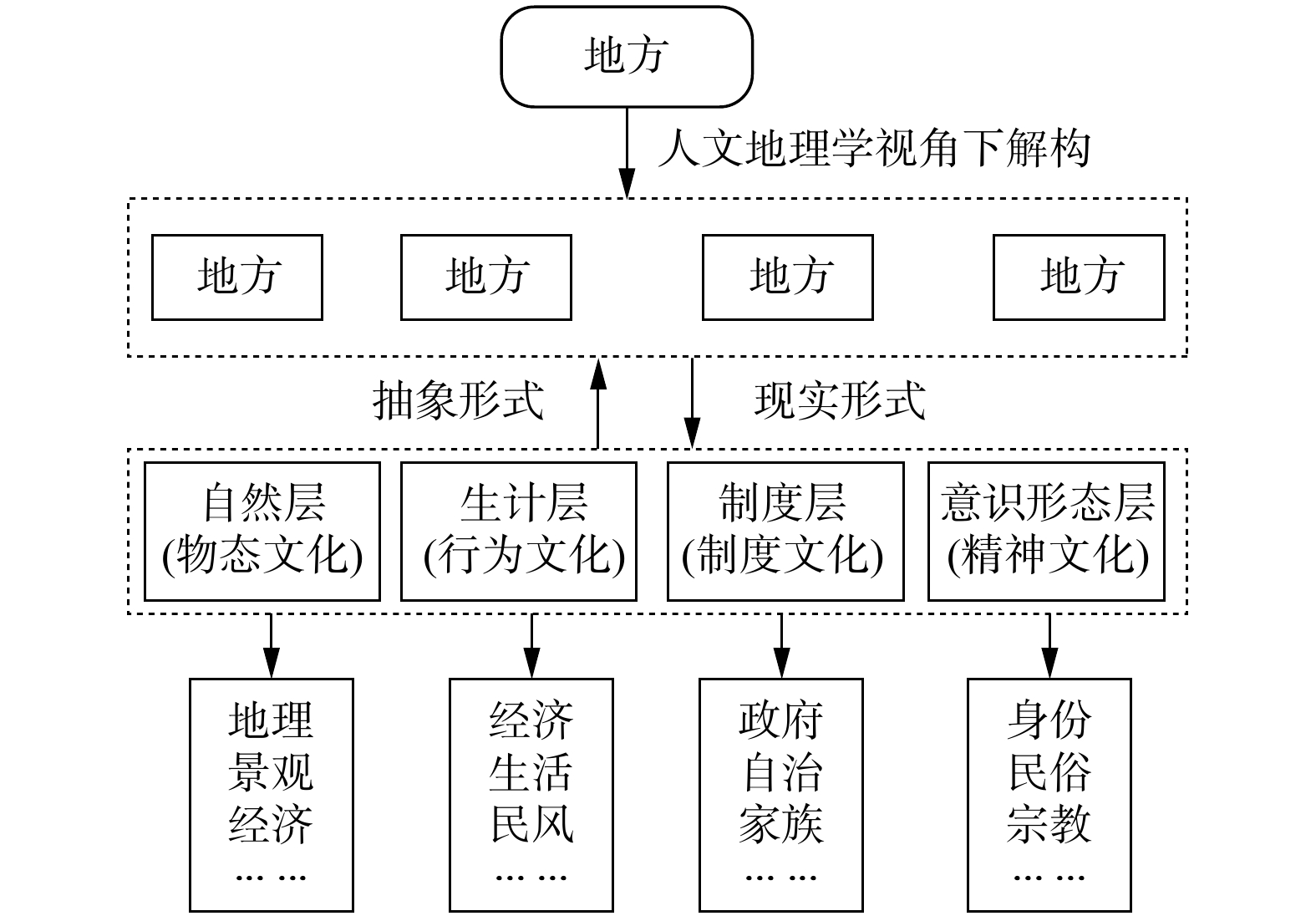

关于地方和地方性理论及其应用的研究,目前国内多集中在地理学、旅游以及相关交叉领域,具体表现在地方性的应用、地方性具体对象分析以及地方性与全球性的研究等方面[9],研究方法也多是参考借鉴国外方法,并取得了一定成果。如胡宪洋等[10]应用扎根理论方法从游客视角探讨拉萨八廓街的地方性;扎根理论是基于调研数据来发现研究线索的质的研究方法,该方法结合实证分析可厘清地方性的基本维度与结构。赵珍琪等[11]根据空间生产理论方法,从空间实践、空间表征和表征空间三个维度分析扬州历史街区的地方性;历史街区作为一种文化空间,可结合市场产业化,在空间发展中被建构,生产及再生产,因而基于空间生产理论方法对其地方性的研究具有一定指导意义。关于传统聚落地方性研究,周尚意[12]在北京水峪村地方性的挖掘研究中曾提出“四层一体”的分析方法:该方法是基于地理学人地关系地域系统概念上的架构,在人地二元划分基础上进一步将人地关系分解为多层之间的关系,自然圈层可细分为岩石圈、大气圈、生物圈、水圈等,但在人文地理学研究中自然圈通常是作为一个统一的圈层来考虑,而人的圈层可以细分为生计层、意识形态层与制度层。人地关系地域系统分析即是探讨生计层、意识形态层、制度层与自然层之间的关系,称之为“四层一体”。“四层一体”是立足纵向视角对人地关系的研究方法,相较其他人地关系研究方法,其更关注人地关系的空间边界或区域边界,将自然层、生计层、意识形态层与制度层视为一个联动内生的有机整体,而此契合在区域地理环境背景下对传统聚落整体保护与活化利用的要求,也更能确定传统聚落的地方性。在人地关系地域系统中,地方性形成于“人-地”的历史互动过程中,并强调地方中的个体或集体通过自身经验、想象与记忆而形成的对地方的深刻依附。这种人与地的依附是物态的(自然层)、行为的(生计层)、制度的(制度层)以及精神的(意识形态层),通过景观、符号、文本及感知等形式表现,从而建构出具有特殊意义、蕴含深刻记忆与认同的四层一体结构的地方(如图1所示,图内第二层级的多个“地方”代表抽象意义的地方),并显示出物质、象征与历史特性的地方性。

本文尝试借鉴四层一体方法,综合实地调研、历史考证、文献查阅等方法对云山屯堡聚落地方性进行深入解读,以期挖掘与梳理其内在的独特性,为后续保护与利用提供科学的依据。

二. 研究区概况

贵州安顺地区的屯堡可追溯至明代,鉴于安顺地区在军事上所具有的特殊性与重要性,在明初平定云南叛乱后,朱元璋为巩固西南边防,在安顺驿道沿线设置大量军事卫所,以屯养兵,此后一系列的军事活动、屯田卫所制及移民行为进一步推动了安顺屯堡的形成与发展。经过600多年的历史演变,屯堡不断发展、更新与完善,最终形成了今天的屯堡聚落。作为安顺地区保存最完整的屯堡之一,云山屯堡位于贵州安顺平坝县云峰八寨风景区,地处贵阳府、安顺府、平坝卫三地交汇处,历史上军事区位优势显著,周边沪昆铁路、贵黄公路、沪昆高速三线自西南贯穿至东北,省道209、县道007自南面交汇,交通便利。绝大部分居住在屯堡的人是汉人,多为明代军屯制下来自江淮、中原、湖广的屯军、移民及其家属后裔。源于得天独厚的自然环境与地理位置,历史上的云山屯堡一直发展较好,在其军事职能衰弱后,屯堡的主要功能逐渐从军事、政治转向生产、生活。明清时期云山屯堡一度曾成为商贸活动、手工业的重要场所;民国初年,屯堡因集聚了诸多殷实富足之户而得到大的发展;之后屯堡也曾因交通干道北移一度衰败;改革开放后伴随周边交通条件的再次改善以及屯堡入选“全国重点文物保护单位”“中国历史文化名村”[13]等,屯堡的旅游、商业等产业得到空前发展。

三. 时空演变下的屯堡聚落“四层一体”多元结构分析

云山屯堡聚落的发展,历经最初的以军事政治功能为主,后逐渐演变为生产、生活、商贸功能为一体,再发展至今天的旅游功能空前发展。因此,本文从军事、商贸、旅游视角分别对屯堡聚落“四层一体”结构进行分析。

一 形成阶段:军屯聚落的“四层一体”结构分析

云山屯堡最初是源于军事功能而存在的,由于位于黔滇古驿道上,古时这里是由内地通往西南边陲最为便捷的路径,加之周围“三屯(汤官屯、吴屯、雷屯)、一堡(本寨)、一铺(阿若铺)、一哨(杨家关)”及群山环绕,形成天然屏障,谓之军事防御咽喉要塞[14]。云山屯堡地处丘陵地区,气候湿润温和,降雨充沛,其周围谷地、盆地平坦而连通,虽然地理环境相对隔绝封闭,但却交通便利,土地平整便于耕种。山地之间的坝子以及当地丰富的水源为云山屯堡聚落的农耕生产提供了非常好的自然环境条件,农业生产一直是屯堡重要的生计来源。历史语境下,得天独厚的军事区位及地理历史条件赋予云山军事屯堡独特的使命与职能,军士与农民构成了屯堡聚落人口的主体。屯堡聚落与其他聚落的不同之处在于其是带有一定军事建置的社会组织结构,这由屯堡聚落内大都以卫、所、屯、堡、哨、关、卡、旗等具有军事建制特征的字命名可见一斑,并且自明初至清初,屯堡一直沿袭军事卫所制。另外,作为江南移民,儒家的宗法制度在屯堡聚落的社会组织中占据着重要地位,屯堡聚落社会组织结构带有军队建置和宗族管理双重结构特点,也因此,屯堡聚落社会组织方式可概括为军政一体,并与宗教信仰密切关联。屯堡聚落的信仰融合了儒、释、道、武、巫等,这是由屯堡人的江南移民特质及其历史渊源与生存环境所造就的:位于云鹫山顶的云鹫山寺即是释、道、武三者合一的古刹,军旅屯堡的源起使屯堡人保留着对历史人物与英雄的崇拜习俗,在云山屯的前屯门阁楼中供奉着武圣“关羽”;作为江南汉族移民,屯堡人根深蒂固地传承了儒家的伦理观,将“君臣父子”“仲孝仁义”作为做人准则与教化理念,屯堡聚落中宗祠建筑广泛存在,这些庙宇、宗祠等空间场所是屯堡意识形态的深刻展现。“古道关隘、防御咽喉”的军事区位与便于农业耕作的环境条件是屯堡聚落最大的特色,其自然(军事咽喉地形)-生计(农业耕作、屯军防守)-制度(军政一体)-意识形态(宗教活动)的四层一体结构,体现了云山作为军事屯堡独特的人地关系。

二 发展阶段:商屯聚落的“四层一体”结构分析

明初至明末清初阶段,为军事屯田制初创、兴盛到逐渐衰落的过程。屯堡的发展高峰期出现在清早中期,这时战争已退出屯堡发展舞台,屯堡的主要职能由军事防御演变为商贸职能。清政府用武力方式实行改土归流以打破封建割据的政治壁垒,朝廷增加食盐等商品的流通速度以保证军队补给,鼓励商人通过招募农民来开荒种田,并用收获的粮食与政府换取官盐用于经商。云山屯堡优越的地理环境、肥沃的土地以及宽松的经商政策为其由军屯、民屯转变为商屯创造了良好条件,并逐渐发展为安顺区域最繁华的商埠之一。尤其清晚期与民国时期,国家动荡不安,大量手工业者与商人流入云贵区域,云山屯堡因其优越的地理环境及其防御特性,吸引了不少富有的商贾与手工业者聚集,另外作为当时鸦片贸易重要的终点站,云山屯堡的经济也迅速发展,商贸活动空前繁荣。这一阶段除了传统的宗族管理的社会组织制度,还产生了约束规范商贸活动的新的制度,即商会。改革开放后屯堡周边各高速公路的修建更为屯堡商贸发展创造了便利的交通条件。南北往来的商旅进一步发展,强化并融合了屯堡聚落的儒、释、道、武等多元的宗教信仰及丰富的娱乐活动,譬如,财神庙、会馆建筑等占据了屯堡聚落空间的核心位置。优越的地理位置是屯堡聚落繁荣发展的根基,以商促屯,是云山屯堡又一特色,其自然(优越地理区位)-经济(手工业、商贸)-制度(宗族管理及商会)-意识形态(宗教活动与娱乐活动)的四层一体结构,充实了云山屯堡聚落人地关系的内涵。

三 转型发展阶段:旅游聚落的“四层一体”结构分析

作为“600年历史活化石”的明代军事遗存屯堡聚落,云山屯堡以其深厚的历史底蕴彰显着远久的文明,是人类珍贵的文化遗产,作为独特汉文化现象的屯堡文化也成了一种独特的旅游资源。安顺屯堡旅游的开发正是源于屯堡文化的研究,2001年9月屯堡旅游开发在天龙屯堡拉开序幕,2004年云山屯堡进行了旅游开发,发展至今,安顺屯堡旅游已经形成以安顺市为中心向四周辐射的一个网络状覆盖区域。其中最具代表性的屯堡包括天龙屯、九溪、云山屯及本寨等,这四大屯堡主要集聚于安顺西秀区,汇集了屯堡文化的关键要素。距安顺约9 km的云山屯堡,是屯堡聚落中保存石砌寨墙、屯门、碉楼等古代军屯防御设施最完整的聚落,其整体布局、街巷设施及民居院落巧妙地构建出三重封闭性防御体系。云山屯堡军事防御设施的完整保存及其屯堡文化的自然传承也使其于2001、2006年分别获称“全国重点文物保护单位”“中国历史文化名村”。当前,伴随全国旅游业的蓬勃发展,屯堡聚落旅游方兴未艾,形成政府、旅游企业及当地旅游协会等多位一体的开发模式与管理制度,其独特的民居建筑、服饰、语言、宗教、地戏等深厚丰富的屯堡文化资源是屯堡旅游业发展的基石。以屯堡文化遗产资源促进旅游,进而以旅游发展推进屯堡聚落的可持续发展,是当下屯堡聚落发展的动力机制,其自然(立足自然条件之上的文化资源)-生计(旅游业、农业耕作)-制度(政府、旅游企业和居民共建)-意识形态(围绕旅游展示的民俗活动与宗教仪式等)的四层一体结构,展示的是新时期屯堡聚落人地关系的新内涵。

可见,在屯堡聚落的发展演进历程中,以屯堡文化资源为基础的旅游四层一体结构逐渐取代最初因地理区位、自然地形、交通优势形成的军事、商贸四层一体结构。在这一过程中,相对稳定的是自然层,生计层、制度层及意识形态层则会随着时代变迁有所变化,其中,制度层、意识形态层又会随着生计层的改变而相应调整与变动,进而导致四层一体结构发生改变。作为人地关系地域系统中的一个有机整体,四层间相互联动内生,人地关系的整体性与统一性也在此充分展现。

四. 基于“四层一体”结构的屯堡地方性解读

对地方性内涵的解读是认识和保护地方性的基础。从本质上,如前述所言,地方性是自身固有、区别于其他地方的根本属性。从人文地理视角出发,地方性是人与自然在漫长的交互过程中,对地方的构成所赋予的特质或精神,经由人的“主体创造性”活动而产生形成的地表人文现象,并且在地表上塑造出不同于其他区域的乡土或地方特色[15]。人地关系的复杂性也决定了地方性表征与建构途径的多元化,其中,地方景观是地方独特性最直观的呈现;地方符号却可营建具有强烈地方印记的地方空间,进而延续地方文化;地方文本也是创造地方性的重要途径,譬如,民间传说、民情风俗等所展示的地方特质都是文本赋予地方的独特文化意蕴;地方性不仅是人类历史轨迹在地方的累积沉淀,也表现为人们对地方的稳定的感知与认同。基于前述“四层一体”结构的分析,军事、商贸及旅游是屯堡聚落发展历程中的主要职能,再结合对地方性建构的思考,分别从军事、商贸及旅游等职能视角切入,从景观、文本、符号与感知等维度对云山屯堡聚落地方性进行深入解读。

一 军事屯堡的地方性:军事移民的“防御”

屯堡聚落最初建立与存在的基本功能即是军事防御,最初因调北填南、调北征南来到黔中的屯堡先人对周边少数民族及反抗军队而言是殖民者与入侵者,当时的屯堡人既要面对周边“夷民”叛乱又要应对讨伐战争,故此造就了屯堡人强烈的忧患意识与爱国主义精神,而这也深刻地影响着他们的生产、生活。屯堡浓厚的军事防御色彩不仅体现在其聚落周围险要的地形环境(自然层)以及居民为防守(生计层)而构建的聚落空间形态与建筑形式上,还渗透于屯堡管理、宗教信仰与民情风俗中(制度层和意识形态层)。

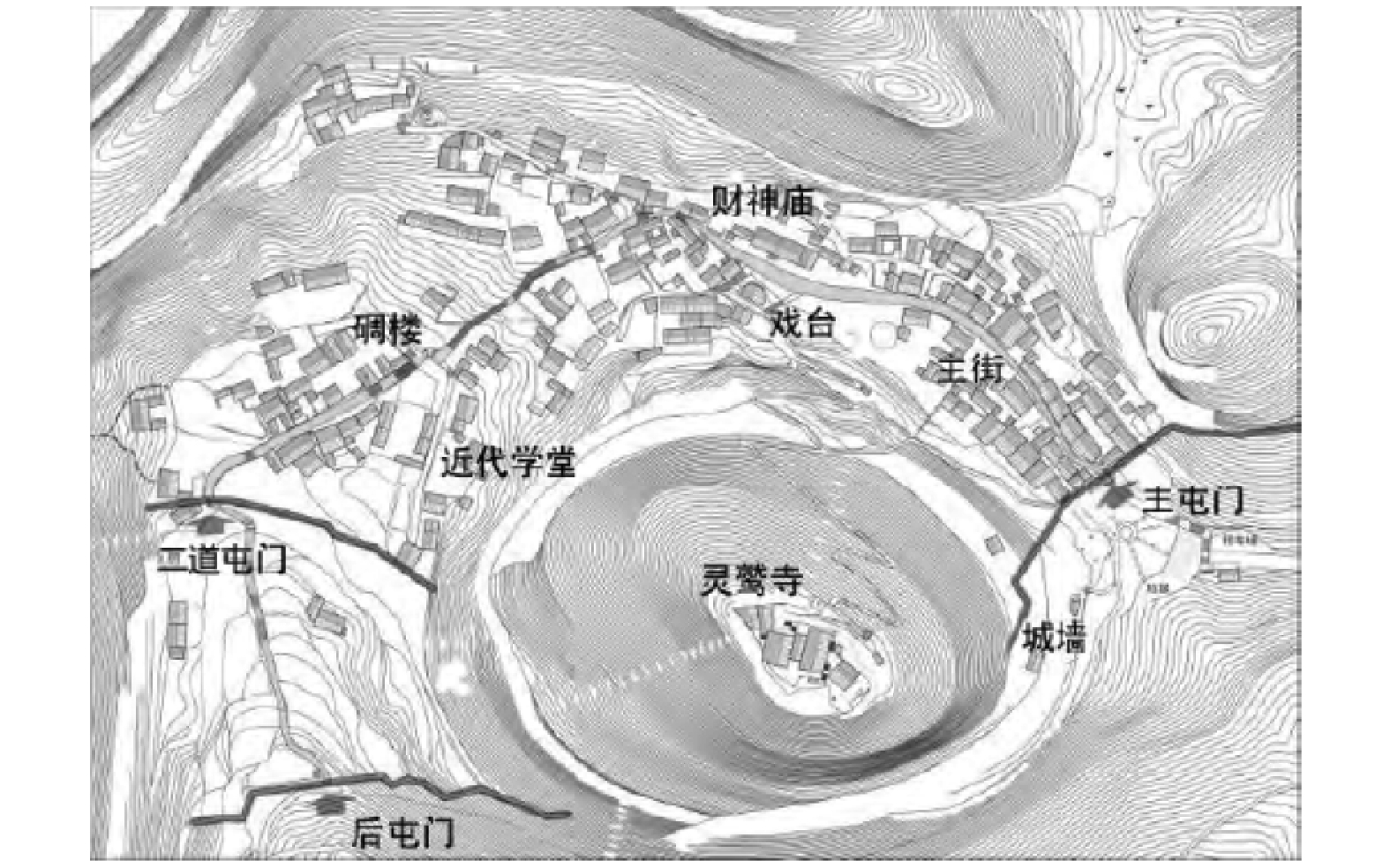

地方景观:屯堡聚落地方景观的独特性表现为其三级军事防御体系(见图2)。云山屯堡位于云鹫山峡谷半山高起的台地上,周围群山环绕,形成半圆形围合屏障,整个屯堡仅有一条盘山古驿道进入,这样的险峻地形筑就了屯堡第一层级的自然防御体系。一条纵贯屯堡东西向的古道(主街)串联起支巷、场坝、碉楼、戏台、财神庙、商铺等重要建筑和公共空间,民居建筑依山势的起伏呈阶梯式分布于两侧山腰,屯堡、屯墙、屯门的修建也充分顺应周围地形起伏,构筑出屯堡第二层级的契合自然地形的人工防御系统。屯堡街巷有如迷宫般曲折迂回,各级巷道相互衔接,构建出清晰的“树枝状”巷道结构网络,街道围合性非常强,高宽比通常可到达4到5,甚至7到8,形成内隐、收敛、迂回而极具防御性的空间,并串联起两侧建筑;屯堡的建筑多为当地石材砌筑而成,坚固生态,碉楼是最具防御功能的建筑,民居建筑通常毗邻建造布局,院落较小,外墙高耸,如此构建起屯堡第三层次的防御体系。

地方文本:屯堡地方文本则集中体现于屯堡人独特的生活方式与精神生活中,也即屯堡人的社会管理、民情风俗与宗教信仰等。600年的军旅征战传统,屯堡的军旅遗风厚重,同时也延续着其宗族的严格管理。屯堡人从骨子里就保留着对祖先军旅武功的自豪与崇拜,青年男子普遍自小开始习武,许多屯堡聚落盛行祖上传承的拳术,屯堡中还设有专供比武习武的演武堂。云山屯堡历史上曾遭遇过土匪抢劫,但因世辈练习武术,屯堡人有组织地勇敢应战,大获全胜。时至今日,逢年过节时屯堡中成年男子还会扮演成两军,以石头做武器,听从指挥相互进攻模拟演练。对汪公、顾成等明代大将军,屯堡人有着至高无上的崇拜,并建立汪公庙每年进行拜祭。屯堡源于明代军傩的地戏,俗称“跳神”,其表演内容皆为史书记载或民间传说中的精忠报国的英雄故事等相关军事战争题材。甚至在屯堡人的餐饮文化中也渗透着军旅文化,诸如辣子鸡、腊肉、耳块粑等都是便于行军途中携带贮藏的美食。在这些民俗、祭祀活动中延续着屯堡古老的崇武爱国(屯)精神与军事文化。

地方符号:地方符号是对地方性最直观的体现,是对地方特征的高度彰显。军屯时期,云山屯堡强调军事防御性,并形成一系列与军事防御相关的符号:“古道关隘、防御咽喉”是对险要军事区位的概括,“四峰(屯堡周围的老奎顶、老太关、飞凤山及云鹫山)、一街(古驿道)、一平坝(西南群峰与南侧云鹫山所夹山谷开口处,为黔滇古道必经之地)”则形象地描述出其极具防御性的空间形态;“一主街、二城墙(内外两道石砌屯墙)、三屯门(主屯门、二道屯门、后屯门)、四节点(平坝节点、二屯门节点、戏台节点、东入口节点)”则是对屯堡二、三级严密防御体系的生动表述。此外,屯堡聚落最为典型的符号便是石头城堡,石头屯门、石头碉楼、石头民居等石砌构筑物构建出一个坚固严密的防御性体系,屯堡人与石头城堡这一典型地方符号紧密相连。

二 商贸屯堡的地方性:商业的“逐利”

明朝中后期,因战事吃紧,西南耕地有限,军粮供不应求,为解决军粮短缺,政府开始广泛征集商人前往西南,滇黔古驿道上逐渐出现商屯。云山屯堡起初只是一条通往西南边陲的盘山古驿道,也源于其便捷而险要的地理位置(自然层),明军驻扎和定居于此,之后人口逐步增多。在明后期商屯广泛发展的背景下,当地居民逐以商贸作为重要生计(生计层),云山屯堡也逐渐由军屯演变为商屯,最初的古驿道也逐渐发展为联系屯堡与外界最便利的商贸运输通道,并衍生出屯堡聚落相应的商贸管理模式(制度和意识形态层)。

地方景观:作为商贸屯堡聚落,云山屯堡地方景观的独特性体现在古驿道发展起来的商业性。随着屯堡功能由军事功能向生活、商业功能的转变,屯堡中最主要的盘山古驿道也由最初的军事驿道逐渐转变成商业主街,现已成为屯堡中最具活力与凝聚力的繁华热闹的场所;重要的公共建筑诸如戏台、财神庙、店铺以及会馆等分列其两侧(见图2)。因屯堡的山谷地形所限,建筑用地相对紧凑,沿主街建筑多为“一”字展开,大部分为清末和民国初年修建,为了方便布匹、食盐等物质交易,形成商业与居住功能融合的建筑空间布局,即前店后宅、下店上宅的经营管理模式。前部空间作为铺面使用,窗台用石头砌筑,构建出0.4 m左右宽的石板铺台,用于摆放商品,后部为居住空间,层高一层的建筑格局通常是前铺后居,两层的则是上居下铺。屯堡各临街建筑以石砌山墙相连,没有间隔,长边临街,进深则多不到7 m,而面阔可由8 m宽至14 m,形成大量通透、开敞、大开间的临街店铺,如此而强化了屯堡地方商业景观。

地方文本:商贸屯堡地方文本集中体现为商业文化对屯堡人生活方式与精神生活的渗透。从转变商屯伊始,云山屯堡聚落即传承延续了这种商业氛围与文化,屯堡人也成为一个善于贸易的群体。自清末民初开始,粮食、茶叶、盐巴、布匹等各种商品就在屯堡汇聚交换,直至今日,屯堡聚落还保持着赶集的生活习俗。云山屯堡作为安顺区域最繁华的商屯之一,各类店面、铺子云集,市井繁华,曾几何时,许多海味山珍,在安顺城不能购得,却可在云山屯堡买到,周围甚至远至旧州的人们都会来屯堡赶集。在屯堡人的信仰中,财神占据重要的地位,这由位于屯堡主街最核心位置的修建于清代的财神庙则可以看出,财神庙供奉的是武财神赵公明,同时每年正月初三都会举办几百年延续下来的财神庙的祭祀活动,代表屯堡商户们对生意兴隆、财源广进的祈求。这些围绕着屯堡人日常生活所形成的商业相关系统成为构建云山传统商屯地方性的重要文本并传承延续至今。

地方符号:作为地方性的展示,云山商屯的房屋建造表现出商人独有的营造习俗与观念,并形成一系列与商业有关的文化符号。商住结合的店宅建筑模式(前铺后居或上居下铺)极大地节约了建筑用地;当地流传的“要得富,走一条弯弯路”,意指商居进院大门(也称朝门)不能正对正房大门,而通常选择从左、右两侧进入院落,虽然与防御性有关,更寓意着对财富的固守;“四水归堂”,意指商居天井多为方形,以求聚财的含义;或谓“万马归槽”,即商居天井为横长方形;“大岸”,意指商居院落中,正房台基略高于厢、照两房的岸脚,左厢房略高于右厢房,左谓之“青龙”,右谓之“白虎”,其意为“宁肯青龙高万丈,不可白虎抬头望”,也寓意着左为尊长、右为卑幼之意;屯堡当地房屋顶梁柱高度往往为“丈六八”“二丈一顶八”“丈八八”等八的模数,取其谐音“发”,取其吉利意味。屯堡的建筑装饰也充分展示了商业性祈求的文化符号,这些商业性文化符号是对江南汉文化的传承与延续。

三 旅游屯堡的地方性:传统文化的“复活”

作为独特的汉族亚文化族群,云山屯堡聚落在旅游视角下更多展现的是其屯堡文化,也即明代江南汉文化与黔中特殊的自然、文化等环境融合形成的独特的地域文化。因历史上交通及地理的相对封闭与稳定性,屯堡文化得到了完整的保存,这种屯堡文化现象被誉为人类文化学中一个有特殊意义的标本(明代江南汉文化活标本),这一文化的传承或地理空间都包含了很多其他文化形态所没有的内容。云山屯堡的旅游立足于自然之上的屯堡文化资源(自然层)而开发,当地居民以旅游业为重要生计(生计层),并融入相关旅游开发与建设管理(制度层和意识形态层)使其蓬勃发展,其地方性即通过对屯堡文化的充分挖掘而体现。

地方景观:旅游视角下屯堡聚落地方景观的独特性表现在多方面。①聚落景观。屯堡聚落选址灵活,占据“古道关隘、防御咽喉”军事区位,筑就“鹫峰奇岚、碧绿回环”的山水格局与“长蛇卧关、衔隘以拒”的街巷格局,并以广泛的石材运用塑造出聚落整体原始地域生态的屯堡形象。在建筑风格上却呈现出注重细节的江南移民文化特征,民居极重视屋饰,追求精美,并借汉字以寓意,院门楼、柱基、窗户等重点部位和醒目的构件均雕以精致装饰。②服饰景观。屯堡服饰传承的是明代服饰精髓,是活的历史。屯堡妇女着装为青色或蓝色的大袖宽衣的长袍大襟,长至脚踝,腰系棉丝质地的长腰带,脚穿平底绿花尖头布软鞋,具体色调随年龄、身份、环境不同而稍有差异。已婚女子梳着凤头髻,插发髻,配有银或玉质耳坠,戴银手镯,未婚姑娘则将长发独辫置于脑后。男子服饰多特殊功能,以满足行军作战需要,典型如带有战靴性质的“战要鞋”。③民俗景观。作为戏剧活化石,地戏充满深刻意义,由屯堡当地人自编自演,通常在正月与七月中旬时演出,演出中有严肃的祭祀仪式,充满神圣意味。 “男执扇、女执帕” 的花灯表演,以歌舞为主,辅以说唱,通常以院落、场坝为场地,于正月与七月中旬演出。山歌,作为一种不可再生的文化现象,是屯堡人们生活、劳动之余抒发情感的一种方式,多为即兴创作,担负了传递屯堡文化、弘扬道义的历史责任。同时,云山屯堡聚落的云鹫寺与财神庙内,玉皇、佛祖、观音、阎罗、财神、孔孟、关岳、五显灶君等俱为膜拜的神灵,月月有佛事,家家有神龛(神榜)。每逢“会口”,屯堡妇女背上香袋、头插节表朝山拜佛,场景蔚为壮观。

地方文本:旅游作为一个现代元素的介入,强化了屯堡文化中的传统元素,一些随着时代变化而慢慢被新一代屯堡人所忽略的传统元素被重新发掘与认识,并逐渐回归、渗透到他们日常的生活中,如屯堡建筑、服饰、宗教祭祀、地戏表演等得到强化。屯堡中的传统民居不能再改建,而是按照原来的风格修缮,具有军事功能的碉楼得到很好的保护;屯堡妇女被提倡身着传统凤阳汉装与头饰;集儒、道、释于一体的云鹫寺香火旺盛;地戏表演得到延续与传承,传统的屯堡生活方式得以恢复。除了这些外显的文化事项,从整个屯堡文化的认同视角而言,旅游更加唤起了屯堡人对自己古老文化的热爱和保护意识。通过旅游的发展,屯堡文化得到了更清晰的呈现,而经由旅游展示的屯堡文化是大明文化遗风,是屯堡人们多年传统生活的实景再现演绎,也是屯堡传统文化的活态呈现,是屯堡汉民族的乡愁与乡脉。从此角度而言,旅游成就了屯堡聚落建筑体系、服饰体系、民俗体系等地方文本的全面延续与发展。

地方符号:“屯堡文化”是云山屯堡旅游最显著的名片与文化符号[16]。随着朱元璋时期的“调北征南”(史称“太祖平滇”)开始在西南设屯立堡的政治军事行动,汉文化在此落地生根,与周围环境渐次融合形成独特的“屯堡文化”。历经600多年的朝代更替兴衰,屯堡人却生生不息、顽强地承袭着明代诸多江南地区的习俗传统,执着地承继着儒家忠、孝、仁、义、信、礼、智、勇等价值理念,构建出独特的汉民族亚文化及其符号系统:“风水”显现的聚落布局,“防御性”突出的建筑形式,“儒、释、道、巫”融合的宗教信仰,神人共舞的地戏,意深机巧的山歌,诙谐欢唱的花灯,族群性特征显著的汉服饰头饰及“言旨话”、“堡子音”等。这些外显与内隐的众多文化符号逻辑地构建出既有别于安顺其他少数民族,也非同于汉族移民的孤岛式的屯堡文化。也是在屯堡文化的浸染下,屯堡人成就了自身独特的生活方式,在旅游背景下,这种独特的生活方式也被建构成屯堡独特的地方符号。

四 军事、商贸、旅游复合视角下的屯堡地方感

地方感是构成屯堡地方性的重要维度,是人之于环境主体性的不可或缺因素的体现,“地方感是指人类对于地方有主观和情感上的依附”[17]。从人本主义视角,“地方感往往能塑造一个人的生活态度与生活方式,并通过人们的兴趣爱好、职业取向、性格特点体现出来”[18]。600年历史的延续中,云山屯堡聚落积淀了汉族移民独特的习俗礼仪、宗教信仰、衣着服饰、建筑风格以及语音语义等文化事项,并保持相对封闭而稳定的状态,代代传承,相沿成习。各屯堡聚落相互认同,形成统一的屯堡文化,而作为这种文化承载的屯堡人,他们是有着强烈身份认同并与当地其他汉族移民和少数民族有着明显差异的亚文化族群。对屯堡,屯堡人多寄予积极而深厚的情感,屯堡人自觉地传承与延续着祖先的诸多习俗风情,固守着相对封闭、安逸的生活方式。屯堡民风淳朴而和睦,讲究宗法约束,至今保留着对历史人物与英雄崇拜的习俗。年轻人秉承着习武的风尚,通过地戏对正史类人物进行演义,以弘扬屯堡“忠、义、勇”的主题。屯堡人至今除进行正常的农业生产外,各类商业贸易仍是他们的主要活动,依旧延续着重农耕、善工商的传统。这些无不彰显着屯堡人对屯堡历史(地方性)的深刻认同,而这些习俗信仰又进一步强化了屯堡的内聚力与归属感,使屯堡人更为凝聚团结。迄今,屯堡一些高龄的居民仍习惯称自己为“老汉人”,以此区别于当地布依族、苗族等居民以及后来移民至此的“新汉人”,尤其在屯堡旅游开发之后,屯堡人的这种自我意识与文化自觉在不断地被强化,“屯堡人”这一族群也为愈来愈多的屯堡年轻人所认可,并在“认亲”“修订族谱”“立碑”等形式中不断被强化。

在时空的演变过程中,云山屯堡由最初的军事屯堡,逐渐演变为商贸屯堡,再不断发展壮大为现在的旅游屯堡。而屯堡的地方性也处于动态的变化中,不同发展阶段其地方性有所不同:最初,军事屯堡的地方性表现为典型军事移民的“防御”功能,无论其三级军事防御体系的地方景观,抑或习武爱国军旅遗风的地方文本以及“石头城堡”的地方符号皆由此而衍生;后续发展的商贸屯堡的地方性则表现为商业的“逐利”,并通过其商业氛围浓厚的地方景观与集市、财神祭祀文化丰富的地方文本以及聚财寓意的地方符号而得以深刻展现;现今旅游屯堡的地方性更多表现为传统文化的“复活”,即对其保存完整的汉族亚文化族群传统遗产及文化的传承与再利用,充分体现为对聚落景观、服饰民俗等地方传统的保护传承,对文化外在表征的屯堡建筑、服饰、宗教祭祀、地戏表演等地方文本的再强化以及对其独特“屯堡文化”地方符号的建构。虽然不同时期屯堡地方性的表现形式有所不同,但却表现出时空的延续性、叠合性与累积性,商贸屯堡的地方性即是基于军事屯堡地方性的演绎,旅游屯堡的地方性则是军事屯堡与商贸屯堡地方性在屯堡空间与时间上的延续与历史层积。而屯堡最深层的地方性或可追溯为对云山屯堡得天独厚的地理区位、便利优越的交通条件、厚重独特的历史文化等本源地方性的认同与运用,这些都是云山屯堡聚落独特性的彰显,也即其地方性的显现,而云山屯堡的文化传承、遗产保护以及旅游发展与开发皆应明晰与把握好此本源的地方性。

五. 结 语

地方性的解读对传统聚落的保护与发展具有重要意义,面对全球化与城市化进程中现代性的融合与入侵,如何保护与延续地方性已成为传统聚落重要的研究议题。人文地理学视角下,地方是具有独特的区域特征、个体与社会群体多样化的空间实践,地方承载社会与文化意义,是动态的、关系化的地方;地方存在于社会的具体联系中,是一个不断生产的过程。而地方性则形成于“人-地”的历史互动过程中,地方处于变化的外部环境中,而地方性则来源于社会生活的具体实践,地方内部多样性的文化建构与社会关系决定了地方意义是动态多样的,也决定了地方性是动态演变的,并可以多种方式展现。本文借鉴人文地理学的“四层一体”分析方法,对时空演变中的云山屯堡聚落及其人地关系地域系统进行深入分析,并从地方景观、地方文本、地方符号及地方感等维度对屯堡聚落的地方性进行全面解读。基于“四层一体”的框架体系,可深刻理解与厘清云山屯堡聚落自然、社会人文要素间的紧密关系,其中人与地依附的这种物态自然的(自然层)、行为的(生计层)、制度的(制度层)与精神的(意识形态层)关系得到了清晰而深刻的呈现,而这种依附可通过景观、符号、文本与感知等形式表现,屯堡聚落独特性的地方及地方性也由此而建构。

-

[1] 盛婷婷,杨钊. 国外地方感研究进展与启示[J]. 人文地理,2017(4):127-135. doi: 10.13959/j.issn.1003-2398.2015.04.003 [2] TUAN Y F. A study of environmental perception[M]. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1974: 1-125.

[3] TUAN Y F. Space and place: the perspective of experience[M]. Min-neapolis: University of Minnesota Press, 1987: 19-33.

[4] SEAMON D. Body-subject, time-space routines, and place-ballet in Buttimer[M]. London: Verso, 1980: 48-65.

[5] LEFEBVRE H. The production of space[M]. Oxford: Brasil Blackwell, 1991: 68-168.

[6] SOJA E. Postmodern geographies: the reassertion of space in critical social theory[M]. London: Verso, 1989: 76-93.

[7] RELPH E. Place and placelessness[M]. London: Pion, 1976.: 2-46.

[8] MASSEY D. A global sense of place in barnes: reading human geography arnold[M]. London: Pion, 1997 : 315-323.

[9] 沈玉立. 现代旅游背景下传统村落的地方性演变与建构−以云南大理沙溪古镇为例[D]. 昆明: 云南师范大学, 2017. [10] 胡宪洋,白凯. 拉萨八廓街地方性的游客认同构建[J]. 地理学报,2015,70(10):1632-1649. doi: 10.11821/dlxb201510008 [11] 赵珍琪,包漪娜. 基于空间生产理论的扬州历史街区旅游商业化与地方性分析[J]. 扬州教育学院学报,2019,37(1):13-18. doi: 10.3969/j.issn.1008-6536.2019.01.004 [12] 周尚意. 四层一体:发掘传统乡村地方性的方法[J]. 旅游学刊,2017,32(1):6-7. doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2017.01.004 [13] 安顺市文化局. 图像人类学视野中的安顺屯堡[M]. 贵阳: 贵州人民出版社, 2012: 10. [14] 耿虹. 安顺屯堡建筑环境景观研究[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2009. [15] 朱竑,钱俊希,陈晓亮. 地方与认同:欧美人文地理学对地方的再认识[J]. 人文地理,2016(6):1-6. doi: 10.13959/j.issn.1003-2398.2010.06.003 [16] 李建军. 学术视野下的屯堡文化研究[M]. 贵阳: 贵州科技出版社, 2016. [17] HARVEY D. The condition of post-modernity[M]. Cambridge, MA: Blackwell, 1989.

[18] 唐顺英,周尚意. 浅析文本在地方性形成中的作用−对近年文化地理学核心刊物中相关文章的梳理[J]. 地理科学,2016,31(10):1159-1165. doi: 10.13249/j.cnki.sgs.2011.10.001 -

期刊类型引用(1)

1. 孙瑞,范霄鹏. 环山当道 西秀区云峰八寨云山屯. 室内设计与装修. 2024(06): 130-133 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(6)

下载:

下载: