The Pattern of “Integrating Art into Rural Tourism” from the Perspective of TUAN Yi-Fu’s Humanistic Geography

-

摘要: 在乡村振兴的国家战略背景下,美丽乡村建设的重要性进一步提升。保留乡村地方感与艺术化再创造,是美丽乡村建设和社区营造的重要途径。乡村旅游艺术介入本质上属于“地方再建构”行为。基于段义孚人本主义地理学的相关理论,搭建“再建构环境模型”,对现有乡村旅游艺术介入路径进行分类,继而以北京昌平上苑艺术家村和密云张泉乡居为案例,通过对比研究,构建乡村旅游艺术介入模式。研究以问卷调查法、半结构访谈法和观察法展开。研究结果表明,“乡村艺术化”介入路径是有根基的、稳定的、可持续的,而“艺术乡村化”路径则显现出根基不稳、难以持久的问题。最后,在上述研究基础上,提炼出具有实践意义的“乡村-艺术共振型”乡村旅游艺术介入模型,并从人地关系、居有者意向、相关主体关系3个层面,对模型进行深入探讨,以期促进乡村社区的艺术再建构式甦生。

-

关键词:

- 乡村旅游 /

- 艺术介入 /

- 段义孚人本主义地理学 /

- 北京上苑艺术家村 /

- 北京张泉乡居

Abstract: The involvement of art in rural tourism is one of the growing trends in rural tourism in China, and this phenomenon can be grouped into " reconstructing the local” activities. Therefore, the exploration into the integration pattern will contribute to the keeping and the building of the sense of place. Based on the theory of TUANYi-Fu’s humanistic geography, this paper builds a model of " reconstructing the environment” and classifies the art integration modes, puts forward the preliminary model of " integrating art into rural tourism”, and suggests the " mode performance evaluation form” in the context of integrating art into rural tourism. With Shangyuan Artist Village of Changping District, Beijing and Zhangquanxiangju of Miyun District, Beijing as cases, two typically representative art integration modes, i.e., artist village and artistic village, are deeply explored to evaluate the performance of the modes. Questionnaire, semi-structured interviews and observational method are employed for the study. The research result shows that the mode of Artistic Village is grass-roots, stable, sustainable, and contributes positively to the rural revitalization, while the mode of Artist Village is weak, unstable, unsustainable yet still with some additional value, such as improving the attraction of rural tourism and balancing the tourism season. It is suggested that these two modes are actually complementary to each other, and a combination of two may serve as a better mode. Finally, based on the findings of the study, the paper traces back to the internal logic of the two typical cases, and attempts to propose a" resonance of art and village”practical development pattern of " integrating art into rural tourism”. With the deep exploration from three aspects of human-land relationship, owner’s intention and related subject relationship in the pattern, the paper works in concert with the ideal artistic reconstruction of rural communities. -

党的十九大报告中提出“乡村振兴”的基本国策。在这一时代背景下,“美丽乡村”建设方兴未艾。在此过程中,各类乡村旅游艺术介入实践兴起,使得艺术润物细无声般地潜入了乡土之中。乡土风物伴手礼、非遗演习坊、童乐小菜圃等是乡村艺术生活的产物,而乡村艺术展则是艺术家的理想皈依。乡村旅游艺术介入需要以艺术为载体,重建人与人、人与自然、人与神的关联,修复乡村的礼俗秩序和伦理精神,进而探索城乡建设和社区营造的新路径[1]。一方面,乡村社区所具有的“地方”意义得到从“艺术”视角的重新审视;另一方面,更具社会属性和公共意义的艺术形式被不断激发,参与到乡村社区的地方再建构中。

目前,我国大陆地区的艺术乡村建设实践尚处于探索阶段[2-5],相关学术探讨多以中国台湾地区[6-8]、日本[9-10]的案例借鉴和中国大陆地区的案例分析[11-15]为主,缺少扎根于本土行为模式的实证探究。我国台湾地区相关研究肇始于20世纪60年代,在公共空间[6]、社区产业[7]、社区文化[8]等营造研究方面已颇有建树。在国外,城镇化高度发达的国家不断推进探索成熟的乡村社区营造模式[16],包括以日本造村运动[17]、韩国新村运动[18]为代表的注重乡村振兴的东亚乡村发展模式;以德国村庄更新、荷兰农地整理、瑞士乡村建设和法国农村改革为代表,注重乡村生态、景观和文化建设的西欧乡村发展模式[19];以美国乡村小城镇建设、加拿大农村协作伙伴[20]为代表,倡导城乡一体化发展的北美乡村治理模式等。

本文从段义孚人本主义地理学理论出发,通过本土案例的对比研究,构建“乡村旅游艺术介入模型”,探索适合中国本土发展的乡村振兴和社区营造特色路径,以期促进乡村社区的艺术再建构式甦生。

一. 起源与发展

日本和中国台湾地区都曾面临高速城镇化所伴生的乡村没落问题,在探索乡村振兴的实践过程中,乡村旅游艺术介入成为重要手段。日本越后妻有(Echigo-Tsumari)的大地艺术节是典型案例之一,该地区面积达760 km2,包含200余个村庄,传统农耕为主要的生产方式。在乡村没落之际,日本当代艺术策展人北川富朗决定用艺术修复人和土地之间相互依存的关系。2000年,第一届“大地艺术节·越后妻有三年展”举办,来自于32个国家的艺术家参展,至今已举办了五届。艺术家和村里的老人、年轻的志愿者义工一起进行创作,最终近200件充满风土人情趣味的常设艺术作品保留下来。它们散布在村庄、田野、空屋及废弃的学校等处,形成以艺术为标志的山林巡展。艺术展令此地受到高度关注,艺术的自由和社区的发展得以并驾齐驱[21]。同样存在乡村没落问题的台湾地区,从1994年开始推行“社区总体营造计划”,尝试从文化艺术的角度介入社区发展,推动社区复苏与更新。社区居民在引导下,与相关协会、专业规划团队、艺术家合作,从生活、生产、生态3个方面,共同对乡村社区进行再造。通过这一过程,让当地居民重拾对土地和生活的热忱,在社群共识下完成乡土修复和营造[22]。

在中国大陆,早在乡村旅游还未兴起的20世纪二三十年代,一批进步的社会学者、经济学家、民间团体等为解决当时的农村问题,发起“乡村建设运动”,其中最著名的是晏阳初和梁漱溟领导的立足于平民教育的乡村建设实践[23]。21世纪以来,产业转型、景观建设、乡村旅游在乡村振兴中扮演了重要角色。近年来,艺术在乡村振兴中异军突起,当代艺术家将目光投向广阔的乡村,典型实践包括安徽黟县碧山村发起的“碧山计划”[2]、山西和顺县许村发起的“许村计划”[5]、广东青田村发起的“青田计划”[4]、河南信阳郝堂村发起的乡建实践[3]等,均是艺术介入乡村社区营造的探索性产物。在探索过程中,地方性和主体性问题一直是各地艺术乡村建设共同面临的难题,在如何处理艺术与当地及当地人的关系、利益相关者的社会关系、情感联系等人地关系和人本问题方面,仍需要探索澄明。

二. 段义孚人本主义地理学

人本主义地理学出现于20世纪60年代末,其哲学基础是存在主义和现象学,其主要贡献是关注与理解人在世界中所处的地位[24]。段义孚和雷尔夫等是人本主义地理学的代表人物[25]。

一 内涵:空间−地方观

段义孚人本主义地理学是一种研究“人”的地理学。他以存在主义和现象学为基础,构建了具有人文主义精神的“空间−地方观”[26]。一个地方的特质,或曰“地方感”,是地方自然特征和世世代代的人共同造就的。段义孚将地方分为两类,即“公共符号”和“寄情场所”[27]。公共符号是诸如广场、纪念碑、公园等正式的空间,它们可以使空间体现社会的集体价值和精神意向。寄情场所则指“类似于家的、令人放松和愉快”的空间,如街角的小卖部、咖啡馆、村落等,这些空间因为和使用者之间的情感联系而富有意义,成为具有独特意蕴的“地方”。

二 逻辑结构

段义孚始终以人的经验和生存为旨归,围绕地方和空间,对人与环境之间的关系进行深入剖析。①主客交流:整体观。地方感的形成是作为主体的人与作为客体的环境相互作用的结果,地方给予人以家的呵护与庇守,人把情感或审美意识投到地方,“地方感”便产生了。段义孚强调人对地方有种天然的依恋感,并称之为“恋地情结”[28]。②主体辩证:辩证观。“地方”作为人本主义地理学的研究中心,是相对“空间”提出的,是“被赋予了价值的空间”。人们也会通过“再建构”去寻找空间与地方的触点,此时强调的是“主体性空间”,即带有居有者强烈主体意象的空间。地方感是当地人自己的,不是他人的,因此具有主体性,“他者”与“我者”的地方感差异是永恒的[29]。当然,在关注居有者的主体存在的同时,也要关注在其他相关者的文化作用力下所产生的生活世界意义与价值网络的诠释。③伦理考量:伦理观。人具有积极的建构作用,建构世界是不可避免的人类本能。人类心中的理想世界需要庇护也需要冒险,需要依附固守也需要自由,再建构也是人类寻找空间与地方的“中间景观”的方法和手段。段义孚提倡营造充满人文关怀的宜居环境,构建注重人性化、内在道德美和体现生活本真的“中间景观”[30]。④艺术复归:文艺观。地方可以经由艺术的方式令人耳目一新[31]。艺术不仅仅有装点环境的作用,同时可以强化地方感,挖掘地方感的多重性。随着体现“主体存在”的艺术数量和种类的增加,主体意识将变得更强。艺术世界的创建,能够升华人性、敦化风俗、满足精神需求[28]。

三 再建构环境模型

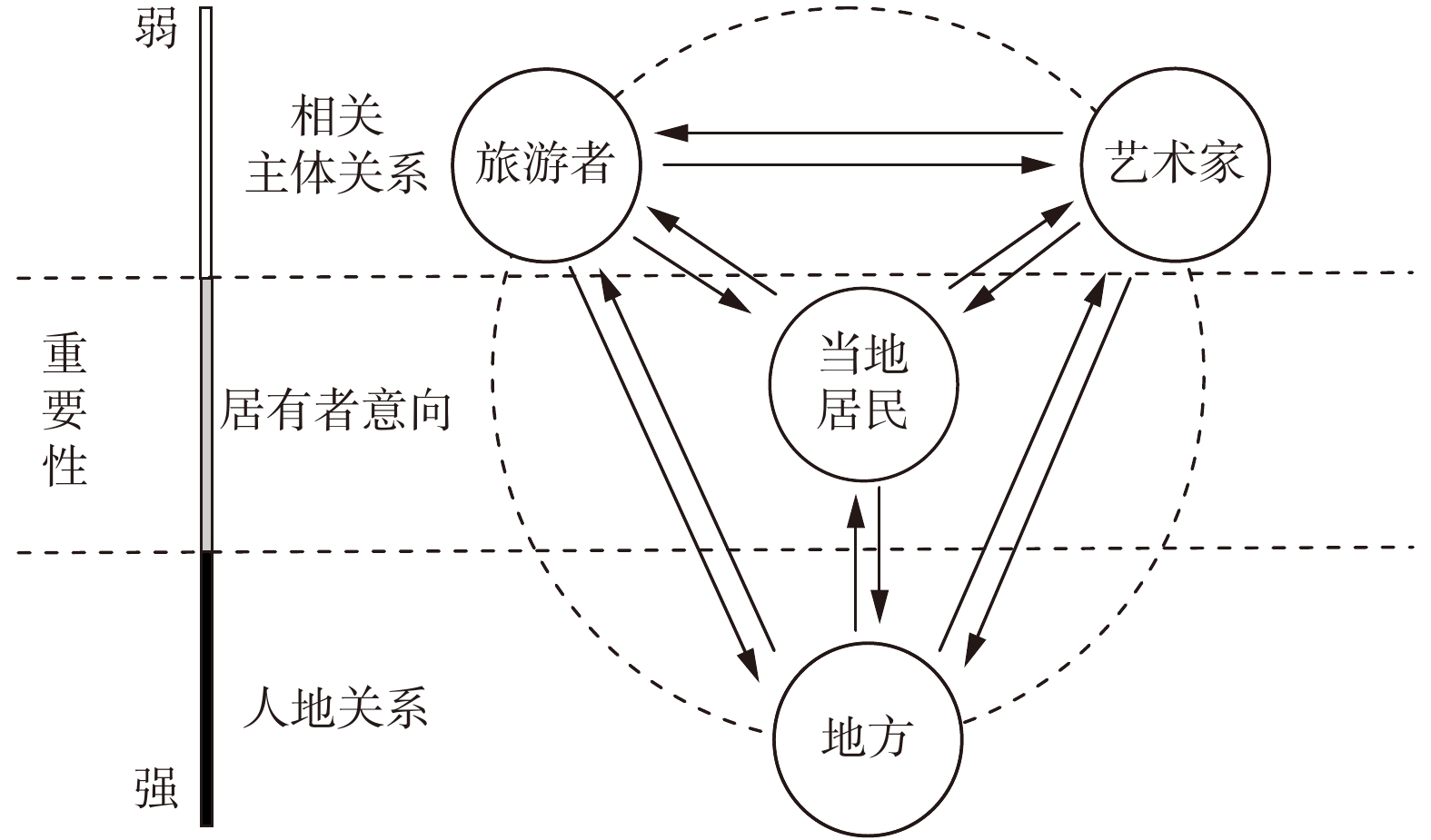

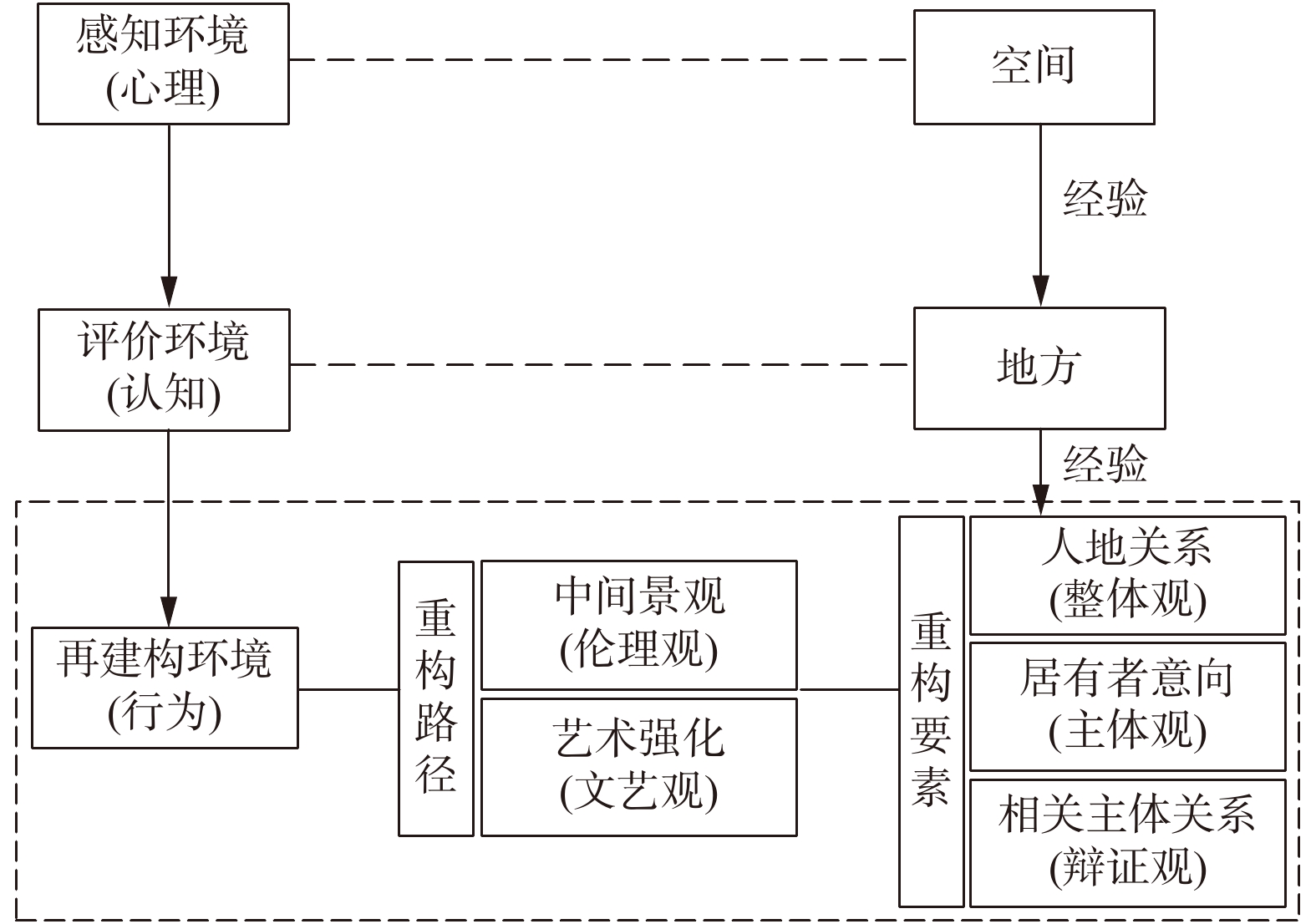

本文以段义孚主客交流的整体观、主体辩证的辩证观、伦理考量的伦理观和艺术复归的文艺观为理论基础,以人本主义地理学的“感知环境(心理)—评价环境(认知)—再建构环境(行为)”三部曲[32]及段义孚“地方−空间”核心思想为骨架,搭建“再建构环境模型”,如图1所示。

图1中,从“感知环境”到“评价环境”到“再建构环境”,是一个从“空间”转变为“地方”,再转变为“重构后的地方”,所经历的“心理—认知—行为”过程。对富有意蕴和情感的“地方”的追求催发了再建构行为,以“中间景观”和艺术强化为手段,最终营造理想的、可持续的再建构环境。在重构要素中,最为根本的是“人地关系”,是再建构的源头与基石;其次是“居有者意向”,也即当地人的“地方感”,它是决定地方重构过程稳定与否的关键要素;再者是“相关主体关系”,因为相关者的关系和作用力亦会对地方重构产生重要影响。

三. 路径分类与初始模型

一 艺术介入路径的分类

人本主义地理学代表人物雷尔夫将地方的经验划分为6个方面[33],将其应用到乡村旅游艺术介入语境中,得到艺术介入的类型和特征,如表1所示。

表 1 地方的6类经验与乡村旅游艺术介入方式地方的

6类经验经验内涵 艺术介

入类型类型特性 介入

路径存在的外在经验 与其他地方无意义差别 艺术暂居型 艺术家暂居,短时集群效应,特定的时间地点,有主题 艺术乡村化 偶然的外在经验 地方仅作为活动背景 艺术暂居型 代理的内在经验 通过间接途径感受地方 艺术居留型 艺术家长驻,有固定场所,持续吸引旅游者,影响甚至改变乡村 行为的内在经验 通过文化行为感受地方 艺术居留型 移情的内在经验 不在当地成长,却与地方有情感联结 艺术共振型 村民主动参与符合当地审美的艺术创造、促进产业链条升级、促进地方环境改造 乡村艺术化 存在的内在经验 人们对地方的感受是主动而充满意义的 艺术共振型 二 乡村旅游艺术介入初始模型

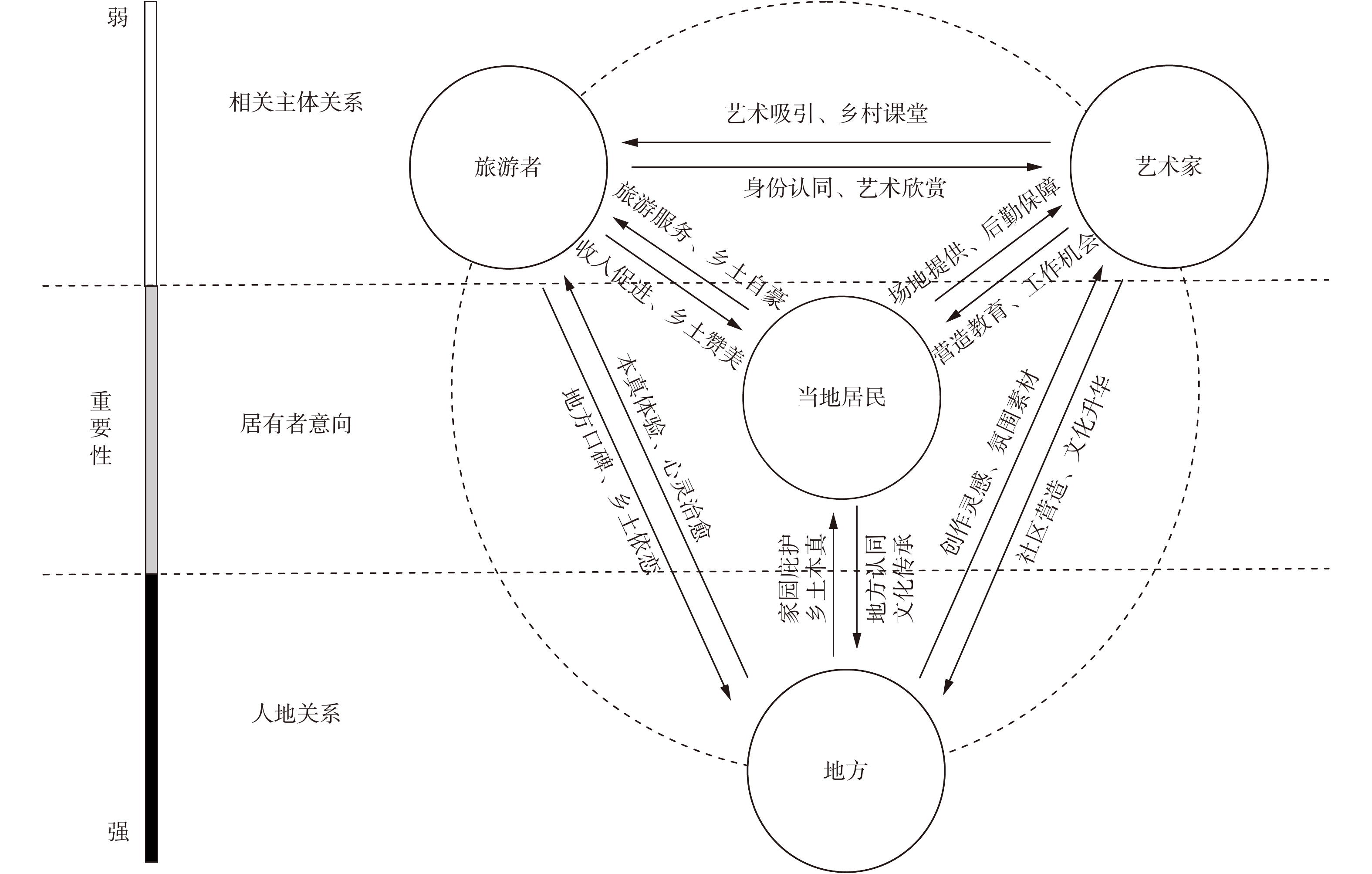

将根据段义孚人本主义地理学理论搭建的再建构环境模型引入乡村旅游艺术介入语境,重构路径即介入路径,重构要素即介入要素,由此提出“乡村旅游艺术介入初始模型”,如图2所示。

乡村旅游艺术介入模型由4个介入主体、2个主体间的介入路径、3大介入要素组成。4个介入主体为“地方”“当地居民”“艺术家”“旅游者”;2个主体间的介入路径分为乡村艺术化路径、艺术乡村化路径;3大介入要素包括“人地关系”“居有者意向”“相关主体关系”。其中,“人地关系”是乡村旅游艺术介入过程之根源,“居有者意向”是这一过程稳定与可靠与否的关键,“相关主体关系”关乎乡村旅游艺术介入能否可持续发展,三者在重要性上依次减弱。

四. 案例研究:艺术介入最佳路径与初始模型完善

如上所述,乡村旅游艺术介入路径可分为“艺术乡村化”和“乡村艺术化”两大类。为避免区域客源、经济发展水平等相关要素干扰,本文选取同一都市背景的两个案例地−北京昌平上苑艺术家村、北京密云张泉乡居,分别作为“艺术乡村化”和“乡村艺术化”的典型案例,通过模式构建和对比,探索乡村旅游艺术介入的最佳路径。

一 案例地概况

上苑艺术家村,位于北京市昌平区兴寿镇,是一处以上苑村、下苑村为中心,另涵盖东新城村、秦家屯村的艺术家群落。自20世纪90年代中期,画家汪建中定居下苑村至今,已有约200名艺术家在此居住和创作,并不定期举办个人艺术展。张泉乡居,位于北京市密云区大城子镇张泉村。依托村庄纯净自然的田园乡野资源,由乡村旅游规划者对村庄闲置院落进行艺术化改造,重构村落乡土空间。作为北京第一个以“乡村社交”为主题的乡村旅游目的地,自2016年8月开业以来,张泉村已举办了乡建沙龙、插花派对、花园晚宴等诸多乡村社群活动,并在旅游市场取得良好的口碑。

二 研究设计

乡村艺术化与艺术乡村化,究竟哪一条路径更具有长久的生命力?为了探索这一问题,本文对两条路径的艺术介入绩效分别予以评价。

1 建立艺术介入路径绩效评价依据

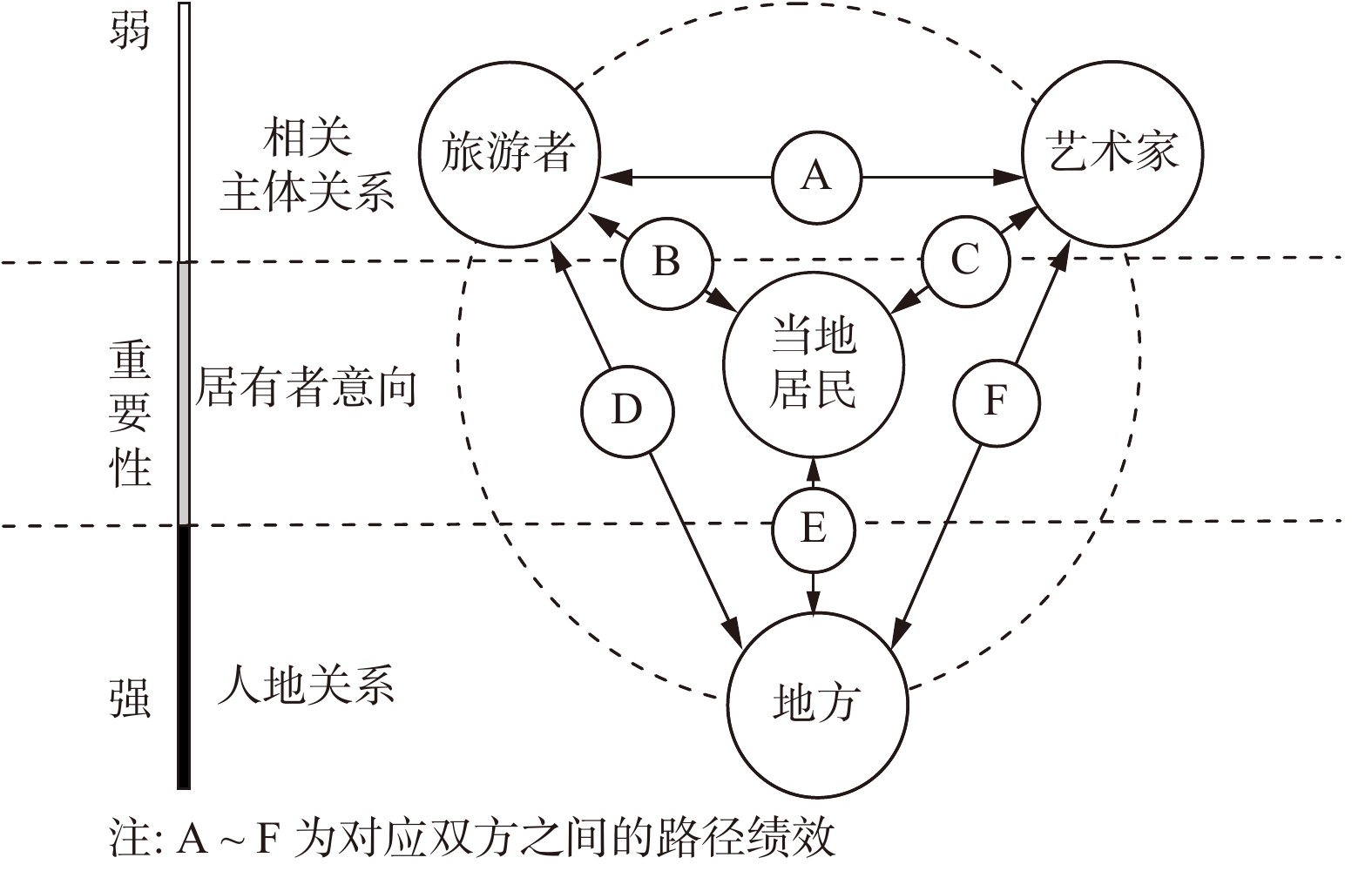

在乡村旅游艺术介入初始模型的基础上,本文邀请人文地理学和旅游学专业的10位学者,通过专家评分法,设定艺术介入路径绩效评价方法,作为艺术介入路径绩效评价的依据(见图3、表2)。图3中A ~ F表示每对模型主体间的关系绩效,如D为“旅游者—地方”关系绩效。表2中ā为绩效值,并有其对应的绩效优度和表达方式。举例说明,若图3中ā(D) = 3.3,则“旅游者—地方”绩效优度一般,表达方式为“+”。

表 2 乡村旅游艺术介入路径绩效评价表艺术介入路径绩效值(ā) 绩效优度 绩效表达 ā < 3 弱 − 3 ≤ ā < 3.5 一般 + 3.5 ≤ ā < 4 较强 ++ ā ≥ 4 强 +++ 2 设计绩效优度评价方案

为了测评图3中介入主体间关系绩效优度,采用问卷调查法、观察法进行实地调研。为了助于在绩效评价后进一步得出乡村旅游艺术介入模式,采用半结构访谈法进行辅助调研。研究对象包括旅游者、当地居民、艺术家或乡居设计者、村落艺术。

采用问卷调查法获取A ~ E的主体间关系绩效。对于旅游者,采用里克特量表式问卷获取图3中路径A、B、D的绩效强度(见表3);对于当地居民,采用里克特量表式问卷获取路径B、C、E的绩效强度(见表4)。在问卷设计中,相比于传统地理学更为客观的地理知识,人本主义地理学探讨的是人与地理要素的互动。具体来说是人类与生俱来的感官机能产生了环境感知、环境体验和环境评价3个意识层次,从而得出有独特意义的环境价值观,段义孚称之为“主观的地理知识”。借助现象学,段义孚强调对地理现象的直接领悟和描述,并把这在地理学中的运用称作“描述的心理地理学”。因此每一个主体间关系都分为环境感知、环境体验和环境评价3个层次去进行描述,供旅游者和当地居民去选择“完全同意、较同意、无倾向、较不同意、完全不同意”中的对应态度。

表 3 上苑艺术家村/张泉乡居的旅游者问卷设计主体间

关系“主观的地理知识”层次 描述的心理地理学 A(旅游者—

艺术家)环境感知 在这里,我接触到了我所认为的艺术作品或艺术表达方式/在这里,我接触到了我所认为的艺术在生活中的表达 环境体验 这种艺术作品或表达感染了我,对我的内心产生了触动 环境评价 这种艺术作品或表达是我认为此次乡村旅游中印象最深刻的部分 B(旅游者—

当地居民)环境感知 在这里我接触到了一些本地村民并同他们有所交流 环境体验 我感到这里的村民友善、热情,甚至有不错的服务意识 环境评价 我认为这里的村民为这个村子发展乡村旅游起到了支柱力量 D(旅游者—

地方)环境感知 这是个有自己独特乡土气息的村落,跟我去过的其他村子不一样 环境体验 我感到自己融入到这里的乡村生活中,享受这里的山水和风物 环境评价 这是我所期待的乡村旅游,我很满意这次旅行 表 4 上苑艺术家村/张泉乡居的当地居民问卷设计主体间

关系“主观的地理知识”层次 描述的心理地理学 B(当地居民—

旅游者)环境感知 生活中我经常接触到来访的游客并同他们有所交流 环境体验 我乐意跟来访的游客有更多的交流 环境评价 我认为我们村应该发展乡村旅游,并且我们村民也要积极参与 C(当地居民—

艺术家)环境感知 在这里我接触到了一些艺术家并同他们有所交流/我接触到了一些有趣的手工创作和产品包装创意等艺术在生活中的表达 环境体验 我感到在这里的艺术家们友好,也乐意跟我们打交道/我享受于学习并创造更受旅游者欢迎的乡村旅游产品 环境评价 我认为常驻艺术家们已经很好地融入了我们村,并给我们带来发展/我们村的发展得益于这些迎合旅游者审美的乡村旅游产品 E(当地居民—

地方)环境感知 发展旅游后,我们村的生活有了变化 环境体验 我体会到艺术家的到来让我们村的风土人情得到了强化/我体会到乡村旅游产品开发和景观营造让我们村的风土人情得到强化 环境评价 我认为我们村应该把乡村艺术旅游村发展得更好/我认为我们村应该把艺术化的乡村发展得更好 采用观察法获取F(地方—艺术/艺术家)主体间关系绩效。根据两村各自的艺术介入路径,制定观察内容。对于艺术乡村化介入路径的上苑艺术家村,观察内容分为2个:公共开放展和个人艺术展等展览内容、艺术创作内容与上苑艺术家村的相关性。对于乡村艺术化介入路径的张泉乡居,观察内容分为2个:艺术化乡村建设营造手法和表现形式、艺术化内容与张泉乡居的相关性。

半结构访谈法有助于形成乡村旅游介入模型内容。根据两大介入路径的各自侧重,针对每一位被调研者再进行半结构访谈,以形成探索性与解释性的内容,从而辅助得出乡村旅游艺术介入模型的主体间关系内容。访谈内容见表5 ~ 7。

表 5 上苑艺术家村/张泉乡居的旅游者访谈设计上苑艺术家村 张泉乡居 北京艺术资源多,比如有名的798艺术区和已成规模的宋庄艺术区,艺术家村跟其他艺术区相比什么地方吸引你?

这是你来之前所期待的艺术村吗?你期待中的艺术村是什么样的?

你认为艺术村的作品应该与乡村、乡土有关吗?

在这里你会希望跟村民有更多的交流吗?希望他们更多参与到乡村旅游当中吗?

你认为这个村子的乡村旅游发展情况如何?有需要改善的地方吗?相比于去乡村看一场艺术展,你认为这样的乡村旅游方式哪里更吸引你?

如果有艺术家或者艺术创客在这里进行创作,你愿意去欣赏他们的艺术作品,并且跟艺术家有所交流吗?

你认为大地乡居所创造的乡村旅游模式是你看好的吗?为什么?

你认为这里的乡村旅游发展有什么需要改善的?表 6 上苑艺术家村/张泉乡居当地居民的半结构访谈设计上苑艺术家村 张泉乡居 你认为旅游者的到来给村子造成影响了吗? 你参与到乡村旅游服务行列到现在感受如何?有什么收获? 你们愿意参与到乡村旅游服务中去吗? 你认为专业的艺术家来为大家进行景观营造或者文创产品的指导好还是他们本人生活在这里进行艺术创作好? 你对艺术家的到来持什么态度? 发展乡村旅游之后,村子是向好发展了吗?会有一些不和谐的现象吗? 你认为村子适合发展旅游吗? 长期来看,你认为这种模式是可以持久的吗? 表 7 上苑艺术家村的艺术家和张泉乡居设计师的访谈设计上苑艺术家村艺术家访谈 张泉乡居设计师访谈 艺术家群体与村民之间存在哪些形式的联系? 乡居建设的初心是什么? 上苑村艺术家的主要创作领域有哪些? 目前乡居模式受到外界的称赞得益于设计团队的哪些考虑和做法? 大量艺术家群体涌入上苑村的原因是什么? 是否会考虑邀请艺术家入驻乡村并开展合作? 三 研究过程

2017年4月,笔者采用问卷调查法、观察法和半结构访谈法,分别对上苑艺术家村和张泉乡居进行了实地调研。其中,问卷调查对象为两个案例地的旅游者和社区居民,共发放问卷400份,回收有效问卷为334份,有效率为83.5%;问卷结果采用SPSS和Excel软件进行统计分析。观察法的观察对象为上苑艺术家村的展览内容和张泉乡居的营造手法。半结构访谈法在上苑艺术家村的访谈对象为上苑艺术联合会秘书长、上苑艺术家村党支部书记、原上苑艺术家村村干部、上苑艺术家村村民中的一位中年男士和一位老年女士;张泉乡居的访谈对象为在张泉乡居工作的张泉村村民5人和未参与旅游经营的张泉村村民3人、张泉乡居的设计师和运营管理人员。

四 研究结果

1 问卷调查法研究结果

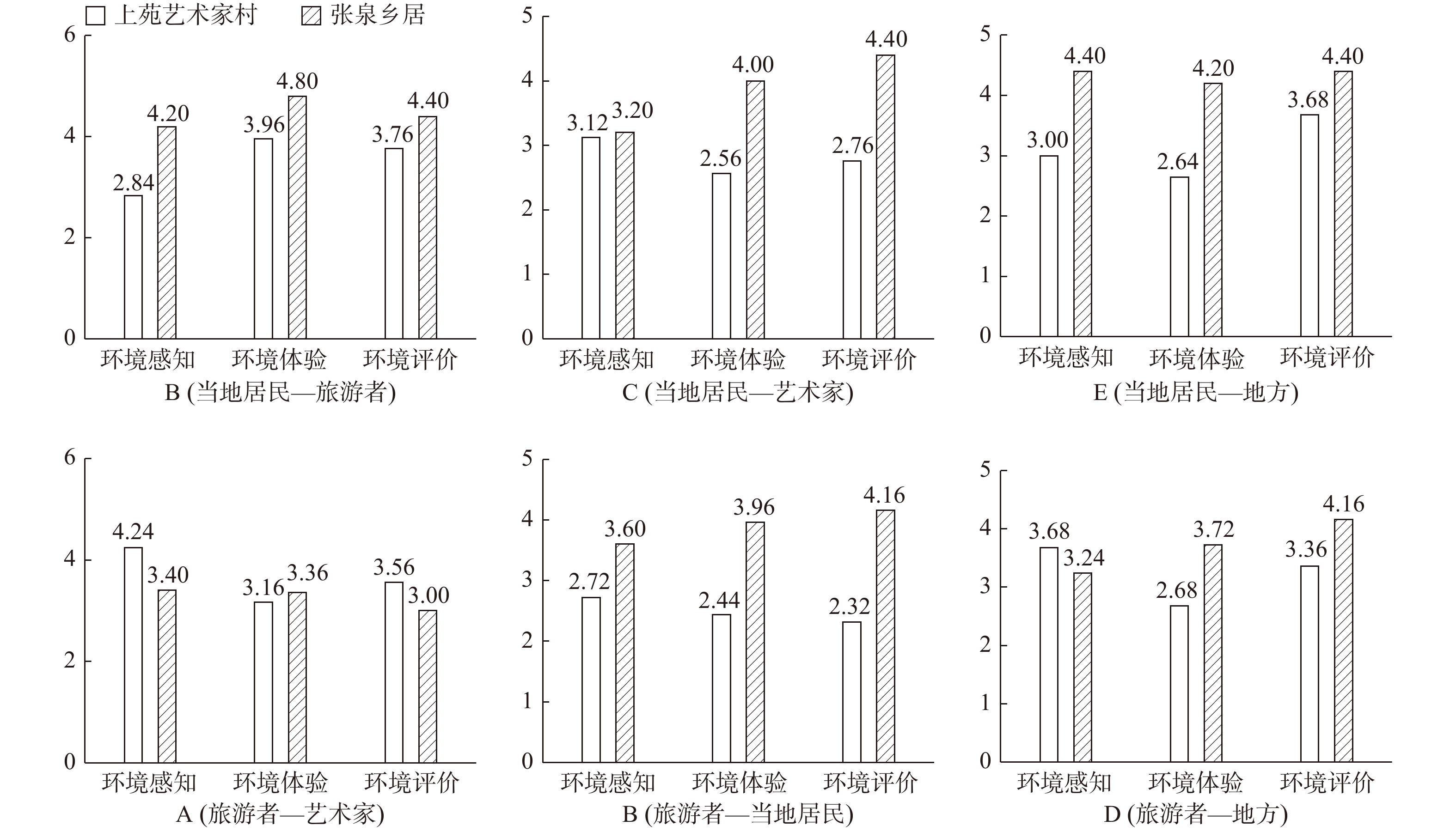

通过问卷调查法,分别得到当地居民对应的BCE、旅游者对应的ABD中环境感知、环境体验、环境评价3个层次的主体间关系绩效值,如图4所示。

2 观察法研究结果

采用观察法,对上苑艺术家村的展览和张泉乡居的营造手法进行实地调研。采取艺术乡村化介入路径的上苑艺术家村,在观察期间正在举办的艺术展有:吴凯个展“伤口”、邀请展“九”、上苑女艺术家作品展“杏花三月上上苑”,除了“杏花三月上上苑”的作品少部分跟上苑村有关联外,其他作品鲜有联系。艺术创作内容与上苑村的相关性弱。采取乡村艺术化介入路径的张泉乡居,在观察期内艺术化乡村建设营造手法和表现形式有:张泉文化民宿“乡居”、乡村文化创新公社“乡咖”、有主打乡土食材和当地厨艺的“风景食客”、张泉土特产伴手礼“大地农礼”(大核桃、红果、蜂蜜等)、微型农场和户外植物教育“有块儿地”、手工豆浆制作、野生植物采集与作画、蜂蜜制作工艺学习等。由于村落营造基于乡土文化元素,将创意和设计导入乡村,以符合当代人审美的“有旅游感的艺术乡村”为目标,重塑乡村价值,艺术化内容与张泉乡居的相关性强。

3 半结构访谈法研究结果

半结构访谈法研究结果显示,上苑艺术家村旅游发展呈衰退趋势,主要是两方面原因:一,当地政府和村民没有提供相应的旅游设施和服务。不过正是村庄发展滞后使得整体清贫的艺术家群体能以低廉的租金住进宁静的村庄,以寻求内心的平静和灵感的捕捉;二,艺术家们大多不愿受外界干扰,不愿主动发展旅游,但同时亦希望有更多人欣赏自己的作品,心态较为矛盾。值得一提的是,许多旅游者对艺术家的生活环境和创作环境充满好奇,对前往乡村看艺术展充满兴趣;当地村民也认为村子有潜力重振艺术乡村旅游业。

张泉乡居的访谈结果显示,从旅游者感知、当地居民态度来看,该村的旅游发展呈现向好趋势:首先,当地居民既是村子的住民,也是乡居的员工,工作离家近、薪酬理想的同时可以满足他们建设家乡、自我实现的需求;其次,看到访客对家乡风物的喜爱和对景观营造的称赞,村民内心十分欣喜;最后,旅游者十分心仪这种建立在乡村本真生活之上的艺术生活方式和生产方式,进入乡村感觉如进入世外桃源。乡土美景、艺术生活和主人的待客之道,治愈了城市焦虑。

对于乡居模式成功的原因,设计师归因于对后乡土时代的乡村原真性的提炼和呈现,以及对当地村民的深切关注。设计师亦表现出在后续发展中和艺术家群体合作、在乡居办艺术展的兴趣。

五 研究结论

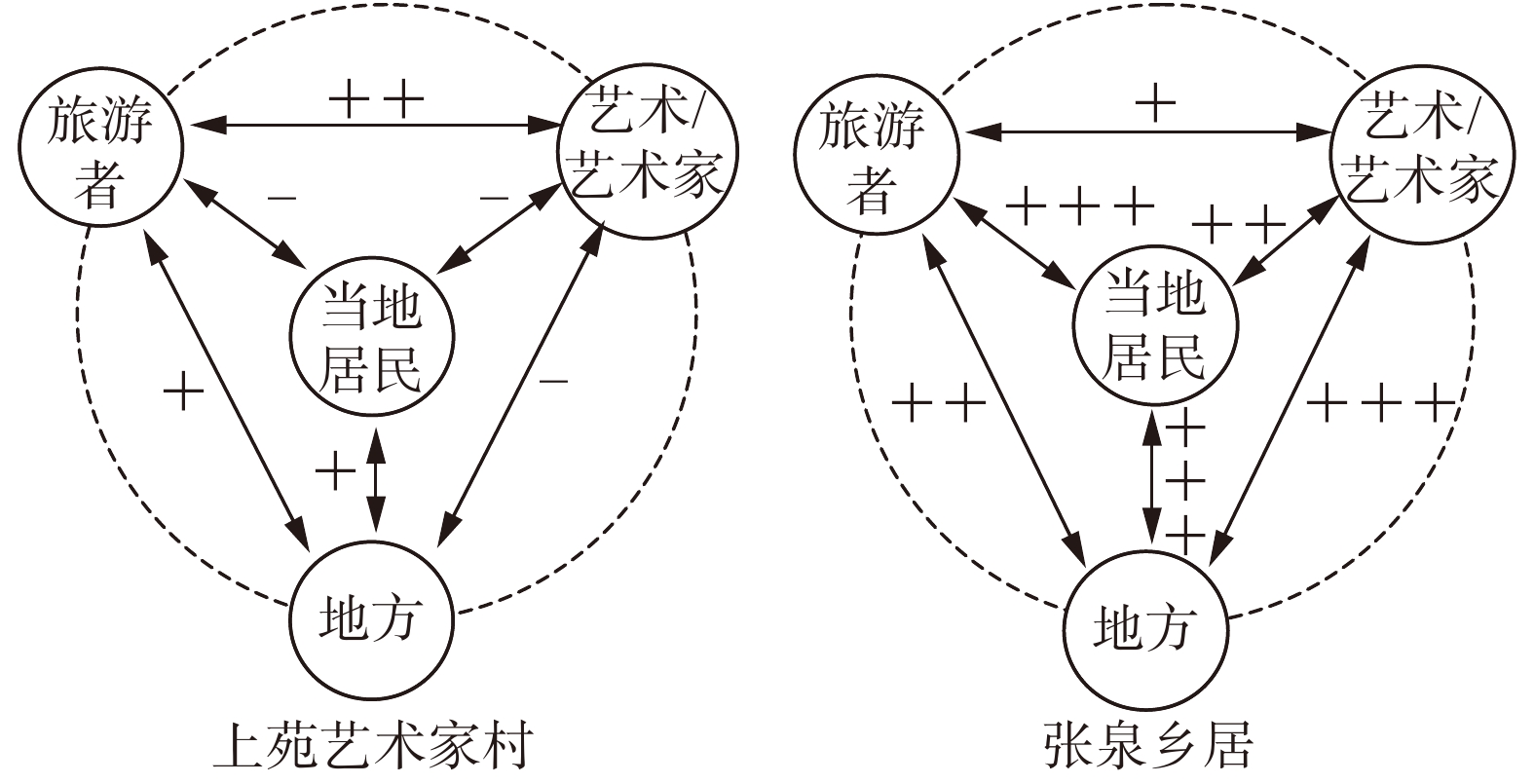

综上所述,本研究得到上苑艺术家村(代表“艺术乡村化”路径)和张泉乡居(代表“乡村艺术化”路径)的绩效优度评价结果,如图5所示。

对比可见,张泉乡居所代表的“乡村艺术化”的介入路径是有根基的、稳定的艺术共振,更具有可持续性。首先,人地关系作为源头和根基,是营造再建构环境的根本要素,将得到农村—农民—农业“三农”共振的效果。其次,居有者意向关系着旅游业发展的稳定和可靠性,乡民主动发起或参与营造,才能在营造过程中逐渐培养起家乡自豪感、服务意识与东道主态度。最后,相关主体关系与乡村社区营造的可持续性息息相关,尤其是当旅游者与热情善良的社区居民产生情谊后,将有助于重游率提升,同时旅游者的良好反馈将有益于乡村旅游的宣传。

与之相反,上苑艺术家村所代表的“艺术乡村化”的介入路径根基薄弱,艺术介入没有建立在人地关系的基础之上,使得当地居民与艺术产生了断层和隔离。社区居民作为地方的居有者,会有被闯入、被侵略的感觉。但不可否认的是,乡村场所中艺术家的入驻和艺术展陈对旅游者是具有一定吸引力的,且艺术家的存在有助于缓解乡村旅游的淡旺季失衡问题。

本文认为,上苑艺术家村和张泉乡居所代表的路径可以通过互补进而形成更优艺术介入路径,比如张泉乡居可吸引艺术家长期入驻,而上苑艺术家村可引入乡居模式以重振乡村旅游业。

五. 乡村旅游艺术介入模型

如上所述,通过实证研究,对前文提出的乡村旅游艺术介入初始模型进行修订,得到进一步优化的模型,如图6所示。

一 人地关系:根源与基石

1 当地居民—地方:地方感

当地人的地方感是最需要关照的。乡村的主体是乡民,当探讨人地关系时,乡民最具话语权,他们历经世世代代的传承和体验,形成地方依恋、认同和情感。对当地人地方感的认知和收集具有必要性和重要性,应对每个家庭进行深度访谈,记录、挖掘他们长久生活的过程中内心认同的乡间重要场所和意义场所,听他们讲述祖辈的故事和经验。经由这条表达途径,设计师或艺术家可以创造形成一幅“乡土居民地方感认知图像”,作为后续创作的蓝本。

2 艺术—地方:保留与创造

艺术的保留与创造是对地方的关切、提炼和升华。实际上,一个乡村可被视为一座“乡土艺术博物馆”。独特的建筑、饮食、服饰、婚俗、节俗、时令文化,都展示了人类在不同气候条件、不同自然环境下的生活智慧,具有极强的地域特色和文化异质性,对于核心地方遗产要全力保留和维护,如最大限度利用当地材质和传统技艺。基于“乡土居民地方感认知图像”,规划师提炼出有故事的乡村民宿群落和精致的乡村文化体系,艺术家升华出有地方风情与意味的艺术作品。

3 旅游者—地方:体验与互动

旅游者通过地方艺术体验当地风情并与其互动。旅游者来到“乡土艺术博物馆”,博物馆的功能除了保留“珍贵的遗产”,还要将遗产的故事和内涵传达给来访者,这就需要策划“解说”和“互动”,尤其是将具有生产功能的元素转化成为可亲近、可玩赏的要素。在这“乡土艺术博物馆”里,醇美的乡土原真性体验将治愈旅游者的内心。

二 居有者意向:可靠与稳定

1 地方—当地居民:传播与继承

大地给予了当地居民家一般的庇护,故应找到有意愿且有贡献能力的部分村民,作为乡村旅游发展的“主角”,成为地方感的继承者和传播者。在这个保留和创造了乡村文脉的“乡土艺术博物馆”中,生活在其中的人是动态的、舞台化的展示,以村落为基底构成一台民风浓郁的实景演出。

2 艺术—当地居民:学习与营造

通过艺术家的引导和培训,当地居民习得艺术手法并营造家乡。将农产品升级为艺术品,是当地居民容易习得的艺术方法之一。该过程的核心是要转变农产品的销售方式,从之前简单地卖农产品,向售卖“乡村文化、乡村故事、乡村情怀”转变,塑造创意农产品品牌,提升地方农产品附加价值。

3 当地居民—旅游者:服务和自豪感

经过一段时间与旅游者的交流和接触,及对旅游现象的观察和体悟,当地居民将逐渐看到乡村发展的希望,自主地培养服务意识。来自旅游者的反馈和可观的收入也将使当地居民渐渐产生乡土自豪感,并促进旅游发展,形成良性循环。

三 相关主体关系:可持续发展

1 当地居民—艺术家:互惠共赢

对于艺术家这个新乡民群体而言,艺术创作和销售都可以借助乡村背景。艺术家的进入使得乡村的艺术素养升级,增加了乡村文化的多样性,甚至增添了神秘色彩,也缓解了乡村旅游的淡旺季失衡问题。同时,乡村也增加了旅游发展的机会,如以开展艺术课堂和艺术分享会等为契机扩大旅游宣传、开展旅游活动。

2 艺术家—旅游者:乡村吸引力

艺术家入住乡村之后,作为新乡民群体,可通过乡村艺术展、分享会等活动,将作品感悟、村庄观察等与旅游者分享和交流,展示作品,获得欣赏、认同。乡居艺术家增添了乡村的吸引力。

3 旅游者—当地居民:地方依恋

乡村是一个有感情的社会组织,和睦的邻里关系、长幼有序的家族观念、走动频繁的亲戚往来、以情感为纽带的相处方式,更符合人类对亲情、友善和和谐生活的向往和情感需要。当地居民精湛的厨艺、善良热情的品性,使旅游者在了解乡村生活的同时也与当地居民建立了感情,形成地方依恋。

六. 结论与讨论

回溯段义孚人本主义地理学中提出的环境重构的理想状态,从“空间”与“地方”的辩证关系出发,本文揭示了乡村旅游艺术介入的缘由,即通过“地方再建构”去寻找空间与地方的触点。段义孚指出要“构建注重人性化、内在道德美和体现本真生活的‘中间景观’,倡导诸如美术、音乐等有助于升华人性和敦化风俗的艺术世界”。本文与此呼应,提炼艺术介入乡村旅游的本质−以“人地关系”为根基,关注“居有者意向”,并以之为基础协调“相关主体关系”,进一步明确了再建构环境的营造原则。这正是我们所向往和期待的乡村旅游艺术介入的至优境界。大卫·莱、塞缪尔斯等后期人本主义地理学者在丰富人本主义地理学本体时,同样强调人类经验的作用和人类对世界的知觉与意识[34],引领我们去将人的经验与情感[35]建构在地理活动和地理现象当中。因此,人本主义地理学思想极适宜作为乡村环境再建构与社区营造的导向型视角。本文正是从这一视角出发,最终构建了包含“人地关系、居有者意向、相关主体关系”3大要素的乡村社区艺术再建构模式。

在国家“生态文明战略”与“美丽乡村建设”政策的导向下,乡村旅游艺术介入现象将由个人选择、带有“无政府主义”“自治社区”理念的乡建实验、乌托邦计划,走向政府支持、多方出力、多主体协作的实践趋势[36]。“复制”“一刀切”多为现实中的常见问题,乡村旅游艺术介入模式正是要强调地方性和主体性的营造原则,打破复制和“千村一面”现象。针对地方性和主体的复杂性,后续研究应关注如何创造性地、因地制宜地建设乡村艺术介入的能动性激发机制。此外,随着乡村旅游艺术介入实践形态的愈加多元化,需对模型进一步优化和拓展,并在人本主义地理学思想视角下,探索其他可能的影响要素。

-

表 1 地方的6类经验与乡村旅游艺术介入方式

地方的

6类经验经验内涵 艺术介

入类型类型特性 介入

路径存在的外在经验 与其他地方无意义差别 艺术暂居型 艺术家暂居,短时集群效应,特定的时间地点,有主题 艺术乡村化 偶然的外在经验 地方仅作为活动背景 艺术暂居型 代理的内在经验 通过间接途径感受地方 艺术居留型 艺术家长驻,有固定场所,持续吸引旅游者,影响甚至改变乡村 行为的内在经验 通过文化行为感受地方 艺术居留型 移情的内在经验 不在当地成长,却与地方有情感联结 艺术共振型 村民主动参与符合当地审美的艺术创造、促进产业链条升级、促进地方环境改造 乡村艺术化 存在的内在经验 人们对地方的感受是主动而充满意义的 艺术共振型 表 2 乡村旅游艺术介入路径绩效评价表

艺术介入路径绩效值(ā) 绩效优度 绩效表达 ā < 3 弱 − 3 ≤ ā < 3.5 一般 + 3.5 ≤ ā < 4 较强 ++ ā ≥ 4 强 +++ 表 3 上苑艺术家村/张泉乡居的旅游者问卷设计

主体间

关系“主观的地理知识”层次 描述的心理地理学 A(旅游者—

艺术家)环境感知 在这里,我接触到了我所认为的艺术作品或艺术表达方式/在这里,我接触到了我所认为的艺术在生活中的表达 环境体验 这种艺术作品或表达感染了我,对我的内心产生了触动 环境评价 这种艺术作品或表达是我认为此次乡村旅游中印象最深刻的部分 B(旅游者—

当地居民)环境感知 在这里我接触到了一些本地村民并同他们有所交流 环境体验 我感到这里的村民友善、热情,甚至有不错的服务意识 环境评价 我认为这里的村民为这个村子发展乡村旅游起到了支柱力量 D(旅游者—

地方)环境感知 这是个有自己独特乡土气息的村落,跟我去过的其他村子不一样 环境体验 我感到自己融入到这里的乡村生活中,享受这里的山水和风物 环境评价 这是我所期待的乡村旅游,我很满意这次旅行 表 4 上苑艺术家村/张泉乡居的当地居民问卷设计

主体间

关系“主观的地理知识”层次 描述的心理地理学 B(当地居民—

旅游者)环境感知 生活中我经常接触到来访的游客并同他们有所交流 环境体验 我乐意跟来访的游客有更多的交流 环境评价 我认为我们村应该发展乡村旅游,并且我们村民也要积极参与 C(当地居民—

艺术家)环境感知 在这里我接触到了一些艺术家并同他们有所交流/我接触到了一些有趣的手工创作和产品包装创意等艺术在生活中的表达 环境体验 我感到在这里的艺术家们友好,也乐意跟我们打交道/我享受于学习并创造更受旅游者欢迎的乡村旅游产品 环境评价 我认为常驻艺术家们已经很好地融入了我们村,并给我们带来发展/我们村的发展得益于这些迎合旅游者审美的乡村旅游产品 E(当地居民—

地方)环境感知 发展旅游后,我们村的生活有了变化 环境体验 我体会到艺术家的到来让我们村的风土人情得到了强化/我体会到乡村旅游产品开发和景观营造让我们村的风土人情得到强化 环境评价 我认为我们村应该把乡村艺术旅游村发展得更好/我认为我们村应该把艺术化的乡村发展得更好 表 5 上苑艺术家村/张泉乡居的旅游者访谈设计

上苑艺术家村 张泉乡居 北京艺术资源多,比如有名的798艺术区和已成规模的宋庄艺术区,艺术家村跟其他艺术区相比什么地方吸引你?

这是你来之前所期待的艺术村吗?你期待中的艺术村是什么样的?

你认为艺术村的作品应该与乡村、乡土有关吗?

在这里你会希望跟村民有更多的交流吗?希望他们更多参与到乡村旅游当中吗?

你认为这个村子的乡村旅游发展情况如何?有需要改善的地方吗?相比于去乡村看一场艺术展,你认为这样的乡村旅游方式哪里更吸引你?

如果有艺术家或者艺术创客在这里进行创作,你愿意去欣赏他们的艺术作品,并且跟艺术家有所交流吗?

你认为大地乡居所创造的乡村旅游模式是你看好的吗?为什么?

你认为这里的乡村旅游发展有什么需要改善的?表 6 上苑艺术家村/张泉乡居当地居民的半结构访谈设计

上苑艺术家村 张泉乡居 你认为旅游者的到来给村子造成影响了吗? 你参与到乡村旅游服务行列到现在感受如何?有什么收获? 你们愿意参与到乡村旅游服务中去吗? 你认为专业的艺术家来为大家进行景观营造或者文创产品的指导好还是他们本人生活在这里进行艺术创作好? 你对艺术家的到来持什么态度? 发展乡村旅游之后,村子是向好发展了吗?会有一些不和谐的现象吗? 你认为村子适合发展旅游吗? 长期来看,你认为这种模式是可以持久的吗? 表 7 上苑艺术家村的艺术家和张泉乡居设计师的访谈设计

上苑艺术家村艺术家访谈 张泉乡居设计师访谈 艺术家群体与村民之间存在哪些形式的联系? 乡居建设的初心是什么? 上苑村艺术家的主要创作领域有哪些? 目前乡居模式受到外界的称赞得益于设计团队的哪些考虑和做法? 大量艺术家群体涌入上苑村的原因是什么? 是否会考虑邀请艺术家入驻乡村并开展合作? -

[1] 刘姝曼. 艺术介入乡村建设的回首、反思与展望−基于" 青田范式”的人类学考察[J]. 民族艺林,2017(4):5-13. [2] 欧宁. 碧山共同体:乌托邦实践的可能[J]. 新建筑,2015(1):17-22. doi: 10.3969/j.issn.1000-3959.2015.01.005 [3] 王磊,孙君,李昌平. 逆城市化背景下的系统乡建−河南信阳郝堂村建设实践[J]. 建筑学报,2013(12):16-21. doi: 10.3969/j.issn.0529-1399.2013.12.004 [4] 渠岩. 青田范式:中国乡村文明的复兴路径[J]. 室内设计与装修,2017(7):126-127. doi: 10.3969/j.issn.1005-7374.2017.07.030 [5] 渠岩. 艺术乡建许村家园重塑记[J]. 新美术,2014(11):76-87. [6] 邹明妍,周铁军. " 社区营造”模式下乡村公共空间营建策略研究[J]. 建筑与文化,2018(12):149-150. doi: 10.3969/j.issn.1672-4909.2018.12.054 [7] 赵阳,郑永平. 台湾农村六级化产业发展对大陆乡村振兴的启示−以台东县永安社区为例[J]. 台湾农业探索,2018(5):1-5. [8] 陈可石,高佳. 台湾艺术介入社区营造的乡村复兴模式研究−以台南市土沟村为例[J]. 城市发展研究,2016(2):57-63. doi: 10.3969/j.issn.1006-3862.2016.02.009 [9] 陈静,陈佳洁,林佳玲. 艺术介入型乡创活动对我国乡村旅游发展路径的启示[J]. 南方农业,2017(16):78-82. [10] 谭若芷. 艺术推动乡村建设的可能性探讨[J]. 艺术与设计(理论),2018(8):56-57. [11] 林卓. 艺术介入乡村建设模式研究[J]. 公共艺术,2018(5):96-103. [12] 尹爱慕. 艺术介入乡村建设多个案例比较研究与实践[D]. 长沙: 湖南大学, 2017. [13] 方李莉. 论艺术介入美丽乡村建设−艺术人类学视角[J]. 民族艺术,2018(1):17-28. [14] 陈奕铭. 介入与融入:不同的" 乡村实践”方式[J]. 美术观察,2017(12):26-27. doi: 10.3969/j.issn.1006-8899.2017.12.012 [15] 缑梦媛. 当艺术介入乡村[J]. 美术观察,2017(12):22. doi: 10.3969/j.issn.1006-8899.2017.12.009 [16] 刘祖云,沈费伟. 发达国家乡村治理的典型模式与经验借鉴[J]. 农业经济问题,2016(9):93-102. [17] STEPHEN J S. Tourism in Japan:an ethno-semiotic analysis[J]. Tourism Management,2011,38:741-743.

[18] 石磊. 寻求" 另类”发展的范式−韩国新村运动与中国乡村建设[J]. 社会学研究,2004(4):39-49. [19] VAUGEOIS N. Rural tourism:an international perspective[J]. Annals of Tourism Research,2015,54:225-226. doi: 10.1016/j.annals.2015.05.013

[20] MACDONALD R,JOLLIFFE L. Cultural rural tourism:evidence from Canada[J]. Annals of Tourism Research,2003,30:307-322. doi: 10.1016/S0160-7383(02)00061-0

[21] 北川富朗. 乡土再造之力: 大地艺术节的10种创想[M].欧小林, 译. 北京: 清华大学出版社, 2015. [22] 曾旭正. 台湾的社区营造[M]. 台北: 远足文化事业股份有限公司, 2009. [23] 晏阳初. 平民教育与乡村建设运动[M]. 北京: 商务印书馆, 2014. [24] 周尚意. 人文地理学野外方法[M]. 北京: 高等教育出版社, 2010. [25] 陆小璇. 初论段义孚人本主义地理学思想的形成[J]. 人文地理,2014,29(4):13-18. [26] DUAN Y F. Humanistic Geography[J]. Annals of the Association of American Geographers,1976,66(2):266-276. doi: 10.1111/j.1467-8306.1976.tb01089.x

[27] DUAN Y F. Space and place:humanistic perspective[J]. Progress in Geography,1974,6:211.

[28] DUAN Y F. Topophilia: a study of environmental perception, attitudes, and values[M]. New York: Columbia University Press, 1990: 260.

[29] 周尚意. 人文主义地理学家眼中的" 地方”[J]. 旅游学刊,2013(4):6-7. [30] 宋秀葵. 段义孚的地方空间思想研究[J]. 人文地理,2014(4):19-23. [31] DUAN Y F. Place, art, and self[M]. Chicago: University of Chicago Press, 2004.

[32] 段义孚, 徐文宁. 无边的恐惧[M]. 北京: 北京大学出版社, 2011. [33] EDWARD R. Place and placenessless[M]. London: Pion Books, 1976.

[34] 孙俊,潘玉君,赫维人,等. 人文主义地理学与地理学人本传统的复兴[J]. 人文地理,2015,30(1):1-8. [35] 叶超. 作为中国人文地理学鉴镜的段义孚思想[J]. 人文地理,2014,29(4):3-7. [36] 李耕,冯莎,张晖. 艺术参与乡村建设的人类学前沿观察−中国艺术人类学前沿话题三人谈之十二[J]. 民族艺术,2018(3):71-78. -

期刊类型引用(5)

1. 周晨光,胡春,周星宇. 我国艺术乡建研究的主题·热点与趋势展望——基于2012—2023年CNKI数据分析. 安徽农业科学. 2025(03): 208-215 .  百度学术

百度学术

2. 施江义,董培海. 乡村振兴背景下艺术介入腾冲乡村旅游的实践研究. 红河学院学报. 2023(02): 114-118 .  百度学术

百度学术

3. 孙佼佼,郭英之. 城市旅游者空间人本性体验研究——结构维度、量表开发与效度检验. 人文地理. 2023(05): 162-171 .  百度学术

百度学术

4. 高梦梦. 基于地理学视角的乡村旅游与乡村农业发展策略. 南方农业. 2021(03): 149-150 .  百度学术

百度学术

5. 唐瑕苓,郑菊,张翎燕,杨颖,彭华. 国内乡村旅游研究综述——基于近10年中文论文数据库的文献分析. 乡村科技. 2021(04): 42-45 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(7)

下载:

下载: