The Art of Rock-Chiseling in Chinese Ancient Mountain-garden

-

摘要: 凿山理景在我国传统园林的营造中应用广泛, 早在魏晋时就有相关记载, 并在历朝历代不断发展成熟。基于现有研究缺乏对其的系统整理, 将凿山理景的历史源流和主要特征进行梳理, 并在整理文献资料中记载的凿山案例的基础上, 将传统园林凿山理景的理法分为凿山作峰石、凿山作洞壑、凿山作溪谷、凿山作蹬道、凿山作壁刻, 浅析其造园理法和匠意。凿山理景能充分利用真山原本的山势地脉, 以较少的人力和物力对山体加以梳理与雕琢, 人工与自然融合成景, 体现了景观营造中的传统智慧。在当代风景园林的建设背景下, 凿山理景在山水园林城市的建设中具有借鉴价值, 尤其在山地园林的景观设计, 以及由采石活动产生的棕地的景观修复等方面, 具有应用前景。Abstract: Rock-Chiseling was widely used in Chinese ancient mountain-gardens, which was recorded in the Wei and Jin dynasties, and matured in the continuous development.As the existing study lacks systematic research, the authors, collecting cases recorded in ancient literatures, try to discuss about the origin and development of Rock-Chiseling in Chinese ancient mountain-gardens, as well as the main features and art value of them.And based on this, the authors grouped the Rock-Chiseling types into Rock-Chiseling for peaks, Rock-Chiseling for caves, Rock-Chiseling for valleys, Rock-Chiseling for paths, and Rock-Chiseling for carvings.Rock-Chiseling can make the best use of the topography and site feature, and integrate the artificial landscape with natural landscape by less manpower and material resources, which represent the Chinese conventional wisdom.The ideas and ways of Rock-Chiseling have practical values in the development of landscape city in nowadays, and will play a prominent part in the design of mountain-gardens, especially in the landscape restoration of quarry wastelands.

-

Keywords:

- landscape architecture /

- Chinese ancient garden /

- rock-chiseling /

- garden history

-

“凿山”, 可以理解为与生产、生活、宗教崇拜、园林造景等有关的一切开凿山石的活动。从园林造景的角度来看, “凿山”主要是指通过开凿梳理自然山体和裸露在地表的岩石, 因借山势加以雕琢形成峰石洞壑, 或引泉凿池, 以较少的人力营造人工与自然结合的山水景观的造园理景方式, 亦可包括在人工堆叠的假山上加以凿石雕刻的假山营造技法, 与筑山、掇山、塑山①等同为园林假山塑造方法[1]。现有文献中未见关于凿山理景的专门研究, 具有凿山理景特征的传统园林, 大多归类于山林、台地园林的专题研究中。有研究从“因山构室”角度出发关注建筑选址与山体的关系, 如北京颐和园万寿山、承德避暑山庄山林景区等; 也有研究关注到了浙江地区利用采石场遗址建造的传统园林, 如绍兴东湖[2]。但总体来说, 我国传统园林②凿山理景的相关文献记载和现有遗存缺乏整理, 未见专门的系统性的研究, 其历史源流和造园理法有进一步研讨的空间。

①园林假山营造按施工方式可分筑山(堆筑土山)、掇山(用山石掇合成山)、凿山(开凿自然岩石成山)和塑山(传统是用石灰浆塑成的, 现代是用水泥、砖、钢丝网等塑成的假山)。

② 本文研究的中国传统园林的范畴为清代及以前有文献记载或现存的以北方皇家园林和江南私家园林为代表的中国山水园林。

一. 凿山理景历史源流

一 早期记载

古人对山体的开发过程最早始于凿山治水、修路通航、采石、墓葬等满足生产生活功能需求的活动。早在夏朝就有大禹治水, 凿山导流。秦朝, 秦始皇为了满足粮草供应的军事需要, 历时4年凿山建成灵渠[3]。汉代的汉文帝借助山体优势, 采用因山为陵、凿山为藏的墓葬形式, 对后世帝陵产生了深远的影响[4]。汉代采石业兴起, 以浙江为代表的多山丘陵地区出现了大量大型采石场[5]。自东晋佛教传入我国后, 凿山为佛、作石窟等建造活动兴起, 以满足人们宗教崇拜、山岳崇拜等的精神需求[6]。魏晋南北朝时期, “凿山穿池, 工用巨万” [7]等凿山理景记载逐步出现。

二 唐宋时期

唐宋时期, 凿山理景在园林营建中已有诸多文献记载。唐代皇家园林中, 甘泉苑为凿山而建, 是一处“踏青避暑之胜地”, 有“凿山为甘泉苑, 中有泛杯池、濯足渠、避暑亭之类, 其下流为甘溪” (熊景星《吉羊溪馆诗钞》) [8]的记载。华清宫为“凿山开秘殿”而成, 宫殿群绵延至骊山顶, 充分利用山中地热资源, 开凿温泉, 形成“瑞气霭濛濛” (薛存诚《华清宫望幸》) [9]仙境般的景观。北宋又有欧阳修“疏泉凿石, 辟地以为亭”, 凿开山石修建丰乐亭, 供“滁人往游于其间” (欧阳修《丰乐亭记》) [10]。南宋临安的凿山理景更是一绝, 其中南园借景西湖极富湖光山色之地利优势, 充分利用山形地势“凿山为园” [11], 改造水系, 引青衣泉注于阅古堂, 并“因其自然, 辅以雅趣”(陆游《南园记》) [12]。南宋湖州的叶氏石林, “尽力剔山骨, 森然发露若林, 而开径于石间”(范成大《骖鸾录》) [13], 借太湖旁的弁山地利凿山构园, 营造石林, 并在山石之中开凿山路。

三 明清时期

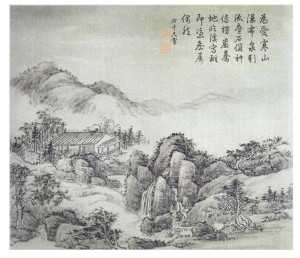

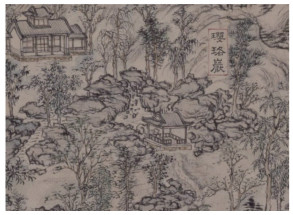

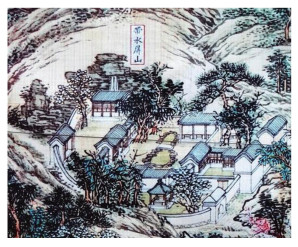

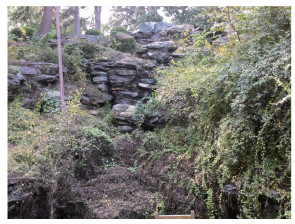

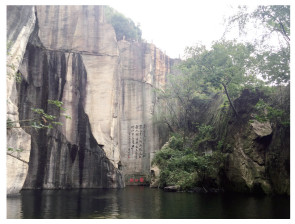

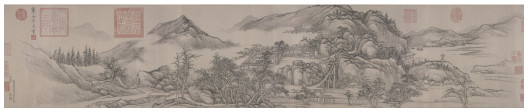

明清时期造园材料与造园手法日益丰富, 优秀的造园家辈出, 因此凿山理景形成了许多奇特险峻的景色。其中明代绍兴畅和园宕口造景, 在采石遗址上理景形成极佳景观, “平地介立, 峻石孤峙, 土人锤凿久, 穴山之复, 汇为池沼, 其削壁之幼佳者, 则因之以构亭榭, 刻翠流丹, 高出云表”(祁彪佳《越中园亭记》) [14]。明代苏州赵宦光的寒山别墅旁的“千尺雪”景观(见图 1 [15]), 是凿山理景的杰出作品, 其利用天然岩石间的缝隙开凿成水渠, 形成“石亹夹涧处, 磅礴怒吼, 色如千尺雪, 响作万壑雷, 奔腾不可名状”(赵宧光《寒山志》) [16]的瀑布流泉景观。清代皇家园林凿山理景则非常娴熟, 多次下江南的乾隆皇帝十分推崇苏州的“千尺雪”, 在西苑、避暑山庄(见图 2 [17])、圆明园和盘山静寄山庄中多次仿建。此外, 清漪园(颐和园前身)后山的惠山园玉琴峡、清琴峡, 玉泉山的峡雪琴音、飞淙阁, 静宜园的璎珞岩(见图 3 [18])、带水屏山③ (见图 4[19]、5)等皇家园林中的景点均在真山上开凿岩壁、形成溪涧, 并巧妙处理成人工飞瀑[20]。清代末期, 绍兴东湖和杭州西泠印社更是达到了传统园林凿山理景的高峰。绍兴东湖为汉代遗留的采石遗址, 1896年会稽人陶氏浚宣在此凿山造园, 采石遗留的崖壁、凿山而成的洞壑与东湖水面形成了独特的园林景观[2]。1904年由丁仁等人创建西泠印社, 并开始园林营建。凿山手法不限于园中小景的营造, 而是“凿山构园”———将凿山手法充分用于园林整体山水构架的营造, 园中假山与泉池从真山中雕凿而出, 且凿山手法富有金石趣味, 也与印社的人文主题相契合。

③ 现静宜园中璎珞岩为1984年山石韩传人韩良玉大师修复, 带水屏山也于1991年重叠, 并非造园初始景象。

二. 古代园林凿山理景的理法

《园冶·掇山》有云:“岩、峦、洞、穴之莫穷, 涧、壑、坡、矶之俨是”, 可谓山石理法之无尽。笔者整理古代园林文献资料④中记载的凿山案例后, 将传统园林凿山理景的理法分为凿山作峰石、凿山作洞壑、凿山作溪谷、凿山作蹬道和凿山作壁刻。具体分析如下。

④ 此处文献资料指唐代至清代诗词、园记、地方志等古代文献中关于园林凿山的记载, 以及现代学者对于凿山理景的研究文献。

一 凿山作峰石

凿山作峰石指依据真山形态, 在裸露岩石上直接进行凿刻形成峰石, 往往保持大体的原有山形, 局图 5静宜园带水屏山实景部进行重点雕镂, 形成优美形态或具有特殊意义的山石景观, 富有“景到随机”的自然意趣。相比于平地立峰, 真山中开凿、雕刻峰石与场地整体的材质肌理和地形结合得更加紧密, 而且避免人工搬运与路途损耗, 更有利于造景。南宋湖州的叶氏石林是园林凿山作峰石的典范, 其峰石“石状怪诡, 皆嵌空装缀, 巧过镌劖”(范成大《骖鸾录》) [13], 罗列于山间犹如森林。园主在山石中开凿山路, 观赏于其中, 可见园主之好石, 也足见叶氏石林峰石之丰富。绍兴柯岩因采石凿出两座拔地石峰, 一峰凿有石佛, 题曰“普照寺”, 另一峰形似云烟, 并有摩崖石刻“云骨”二字[21], 形成了壮观而富有意境的峰石景观。

二 凿山作洞壑

运用凿山的手法作洞壑往往利用天然形成的山洞与裸露的山石岩壁, 穿凿连通山道的洞壑, 丰富园林内假山的游览体验; 或是在真山景观绝佳处, 利用天然裸露岩石开凿洞窟石室, 用于读书小憩、放置雕像等。如清漪园万寿山后山的清可轩, 位于三层台地之上, 利用天然裸露的山岩开凿洞窟石室, 形成一边悬空、背靠绝壁的临空楼阁, 沿崖壁作摩崖石刻及“留云室”。杭州孤山西泠印社中的小龙泓洞依山而凿, “凿通岩洞, ……名曰小龙泓”① (见图 6), 小龙泓洞沟通崖壁南北(见图 7), 题刻筑像于洞中岩壁。绍兴东湖在采石遗址基础上, 凿洞并加以雕琢, 形成洞口形状如桃的“仙桃洞”、上小下大状的洞口可回音传声的“空谷传声洞”、仅容一叶扁舟入洞的陶公洞(见图 8)等洞壑景观[21]。

① 参见西泠印社小龙泓洞内岩壁, 叶为铭题刻《小龙泓洞记》。

三 凿山作溪谷

《园冶》中理水形式都被放于“掇山”一章中, 可见山水理法关系密切, 而凿山造园相比平地起山造园, 理水则可以有更多的表现形式。凿山作溪谷相较于平面理水, 可以形成飞瀑等竖向动态形式, 营造天然声景为其最鲜明特点[22]。特别是在明代之后, 凿山作溪谷的形式日益丰富。例如无锡惠山东麓的寄畅园, 利用惠山山泉丰沛的优越自然条件凿山引水, 开辟了著名的八音涧声景[23]。明代名士赵宦光在苏州寒山岭所建的“千尺雪”景观, 依据山形水势“凿壁引泉”形成悬挂式瀑布景观[24], 为后世凿山作溪谷的写仿典范。《寒山志》中详细记载了其建造方法与景观效果:“至石渠水寨, 两崖剖削, 经年而成。池从石间凿, 洒无可容, 草木因积土, 壑内成滩, 浮沉水面, 不盈咫尺, 植以山花野卉, 日千眠浦。浦上有奔声堰, 垒石以遏逸流, 积成巨阜, 杂树松棱禁荡, 堰上为归霍屿, 堰下为野鹿薮。其南为樵风楼, 以息负儋老弱。” [16]又如清漪园惠山园的玉琴峡是利用地形高差和裸露岩层形成丰富多变的溪谷景观, 孟兆祯院士曾详细研究, 并分析其设计手法, 认为“设计者别出心裁地从裸露岩层中间开凿出一条溪涧, 并且将控制水位的小水闸隐于交界处的小桥下, 山涧又做出曲折、宽窄和分层跌落的自然变化, 开凿下来的整块山石就近散置于天然露岩的近旁” [23]。

四 凿山作蹬道

在真山石上形成可游可蹬、竖向变化丰富的园林山石景观, 开凿蹬道是必不可少的步骤。蹬道穿石山, 两旁也可用皴法凿山, 增添书画意趣。此外, 开凿的蹬道踏步也较砖石砌筑或堆叠更为自然。例如岭南的端州星湖七星岩“湖上甃石为堤, 架桥通舟, 凿山巉岩, 布蹬道”(《星湖今志》) [25], 形成了巉岩绝壁的景色。又如清漪园云会寺, 北部因下山通行之需而开凿蹬道, 开凿出来的山石又用于叠山, 还通过沿途依山势布置的洞、岫、飞梁等山石小品, 共同营造出了富有自然意趣的山道体系。并且, 云会寺开凿的蹬道踏步不同于砌筑式的山道踏步等距、等高、踏步面等大的特点, 而是富有自然韵律的变化, 这种变化也能较好地与自然式山地园的整体风格相融合[26]。

五 凿山作壁刻

文人墨客乐于在游历至流连忘返的山水景观时, 利用山体自然裸露或人工开凿的石壁, 镌刻楹联和摩崖石刻, 以此抒发感怀。同时, 采石形成的破碎山体, 往往会形成大面积的裸露石壁, 采石遗址之上营建的传统园林也常利用这些石壁来丰富园景。如清漪园赅春园三层台地原有大面积的裸露岩石, 造园工匠加以雕凿, 形成了清可轩后壁、留云阁后壁及下方的大片岩壁, 并在其上题刻乾隆诗词及雕刻十八罗汉像[27]。绍兴东湖作为采石遗址, 保留了大面积的石壁景观, 除了可以欣赏到其独特的色彩纹理之外, 众多书画家题写的“龙池” “宛自天开” “挺秀”等摩崖石刻(见图 8)也成为东湖石壁景观中的珍宝[21]。

三. 古代园林凿山理景的匠意

一 自成天然之趣, 不烦人事之工

凿山理景能够充分利用巧妙智慧, 以较少的人力和物力, 将自然山体进行梳理并加以雕琢, 与自然融合成景。除去浮土暴露山骨, 或开凿自然山体裸露的岩石, 形成石阶蹬道、峰石洞壑、崖壁等, 营造步移景异的景观空间。从人工与自然结合的角度来说, 凿山理景能充分利用真山原本的山势地脉, 又体现景观营造中的人工智慧, 巧妙而不失自然。充分利用场地特征, 形成峰石洞壑等形态多变、可观可游的山石景观, 凿山理法对于当代地域特色的园林设计也有深刻的启发意义。

二 因山就势, 融于自然

在自然山体之中建造园林, 凿山理景有着较大的优势, 尤其是应用在园林建筑的构建方面。在山地园林中, 常见构筑物的建造方式, 通常有“因山而建、削山而建、凿山而建” [28]等形式。对于园林构筑物而言, 凿山而建往往顺应山势凿山辟地, 结合山水建造厅堂屋室或轩亭楼台等, 有时甚至以石壁作为建筑物或构筑物一侧或多侧的墙体。凿山而建对比因山而建来说, 对地形略加梳理, 形成适宜人居的环境, 更体现人工智慧; 对比削山而建来说, 减少对自然的破坏, 更利于保护生态环境。

三 巧于因借, 混假于真

凿山正如《园冶·山林地》中所说的“搜土开其穴麓”, 因借真山营造混假于真的山石景观。凿山与筑山(堆筑土山)、掇山(以山石掇合成山)同为古代假山的营造方式, 后两者多为平地起山, 对原场地地形的改变较大, 且工程量大。而相较于筑山、掇山的“加法”工作, 凿山因借山形地势所做的“减法”在工程量、假山的整体性、与自然结合的紧密程度上都更胜一筹。凿山理景巧妙利用自然山水, 也体现了《园冶》“巧于因借, 混假于真”这一基本造园理论。

四 法同书画, 景到随机

在真山岩石上直接进行凿刻, 富有“景到随机”的自然意趣。同时, 从“凿”的动作来说, 园林中凿山理景与中国书画皴法、篆刻刀法有异曲同工之妙。皴法“表现山水中山石树木的脉络、纹理、质地、阴阳、凹凸、向背” [29], 讲究“下笔如凿, 凿痕遍布山石” [30], 展现出凿山与皴法的相似性。清可轩后壁的岩石通过人工的劈凿, 强化山石的纹理脉络与凹凸关系, 效仿自然神斧之力, 犹如一幅立体山水画, 也体现了皴法对自然特点加以凝炼表现的精髓。

四. 凿山理景应用前景分析

针对采石遗址这一类特殊场地的景观设计, 凿山理景的做法尤其值得借鉴。古代凿山理景, 往往将采石场遗迹当作璞玉一般的艺术品进行二次创作, 在原有裸露山石的基础上凿山构园或凿佛立寺, 形成自然古朴的山水空间。这一类园林在采石产业发达的浙江地区较为丰富。明代文人祁彪佳所著的《越中园亭记》中就提到绍兴地区4处由采石遗址改造的园林, 包括柯山石宕的“潘园”、旱宕吼山的“烟萝洞”、杨家石宕的“樵石山房”、曹山石宕的“畅鹤园” [14]。

近代为满足经济发展的需求, 采石行业发达, 自然山体被大肆破坏。但随着人们意识到生态环境保护的重要性, 调整产业结构, 传统采石业逐渐衰落, 留下了大量的采石遗址, 需要进行生态恢复与景观改造。其中不乏融入凿山理景思想与做法的成功案例值得学习借鉴。最具代表性的是上海辰山植物园矿坑花园, 其基址为采石废弃地, 后借植物园建设契机对矿坑进行景观重塑。设计者采用“最小干预”的设计方法[31], 与凿山理景不烦人工之事、因山就势的造园思想有着异曲同工之妙。同时针对其采石遗址的场地特征, 设计者在矿坑基址上开凿湖面、山瀑、山洞隧道、“一线天”景观(见图 9、10), 营造出一条以古代“桃花源”为意境主题的景观游线, 又兼具生态修复的功能。又如, 江苏木渎金山是花岗岩采石残山, 常年开山采石使山体裸露, 山形陡峭, 设计者通过石壁整形、雕塑等手段构成变化多样的空间类型, 且局部保留采石过程中留下的石峰和孤岛, 形成独特的景观[5]。此外, 河南缝山公园曾经是河南焦作市最大的采石场, 设计者在对采石场进行景观设计时, 充分利用原本残破的山体和乱石, 依山就势建造景点, 也保留了部分采石遗址, 突出景观的特异性[32]。

从生态学的角度看, 城市中自然生态的景观设计诉求与凿山的生态学意义相契合。我们若将掇山理解为在人居环境中植入自然山水意象, 那么凿山则可以将城市看作一片自然山水, 在尊重与崇敬自然的前提下对其进行适当改造发展。这种因势利导、降低工程量与费用的造园手法, 值得当代的山水园林城市学习。

五. 结语

凿山理景的具体理法与其他造景要素相结合形成了类型丰富的园林景观, 是我国传统园林艺术中的宝贵财富, 其尊重自然、因势利导的生态学意义与节省人力物力的自然开发手段, 在当代园林建设中都有不容忽视的启示作用。尤其是针对现今大量的采石场遗址的景观设计, 亦具有直接且具体的参考作用。

-

[1] 齐康.中国土木建筑百科辞典·建筑[M].北京:中国建筑工业出版社, 1999:156. [2] 王枭勇.浙江传统园林掇山置石研究[D].杭州: 浙江农林大学, 2015. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10341-1015654716.htm [3] 毛雄飞.灵渠清代状元桥石刻图像的民俗特质[J].美术, 2013(9):124-125. doi: 10.3969/j.issn.1002-2953.2013.09.076 [4] 李银德.论汉代的因山为陵[J].古代文明(辑刊), 2005(4): 149-163. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-WMGJ200500007.htm [5] 李辰.浙江地区石宕遗迹景观开发研究[D].北京: 北京林业大学, 2010. http://d.wanfangdata.com.cn/thesis/Y1766326 [6] 李萍.乐山古城山水境域营造智慧研究[D].西安: 西安建筑科技大学, 2013. http://d.wanfangdata.com.cn/thesis/D375053 [7] 杨尔增.两晋演义:三国演义续编:下[M].长春:吉林人民出版社, 2005:666. [8] 李仲伟.广州古井名泉[M].广州:广东人民出版社, 2013: 107-108. [9] 周振甫.唐诗宋词元曲全集:全唐诗:第9册[M].合肥:黄山书社, 1999:3345-3346. [10] 吴楚材, 吴调侯.古文观止注评[M].王英志, 注评.南京: 凤凰出版社, 2015: 425-426. [11] 叶绍翁.四朝闻见录: 戊集: 阅古南园[M].沈锡麟, 冯惠民, 点校.北京: 中华书局, 1997: 184-188. [12] 蒋凡, 白振奎.陆游集[M].南京:凤凰出版社, 2014:210-211. [13] 顾宏义, 李文.宋代日记丛编3 [M].上海:上海书店出版社, 2013:818-835. [14] 《续修四库全书》编纂委员会.续修四库全书:史部:地理类[M].上海:上海古籍出版社, 1996:231-247. [15] 张宗苍.寒山千尺雪[EB/OL].(2012-11-03) [2017-10-30]. https://gd2.alicdn.com/imgextra/i2/0/TB1qCG5JVXXXXc9XpXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg. [16] 杨循吉.吴中小志丛刊[M].陈其弟, 点校.扬州: 广陵书社, 2004: 233-243. [17] 玉后山人的博客.文津高阁: 热河朝圣之避暑山庄(15) [EB/OL].(2012-11-03) [2017-10-30].http://blog.sina.com.cn/s/blog_62be5ad80102e2yu.html. [18] 张若澄.静宜园二十八景长卷·璎珞岩[EB/OL].(2012-11-03) [2017-10-30].http://en.dpm.org.cn/dyx.html?path=/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/0369/img0016.xml. [19] 北京香山文化的博客.带水屏山[EB/OL].(2008-09-02) [2017-10-30].http://photo.blog.sina.com.cn/photo/1501039182/59780a4et57a3f6c4228a?qq-pf-to=pcqq.c2c. [20] 王劲韬.中国皇家园林叠山研究[D].北京: 清华大学, 2009. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10003-2010215295.htm [21] 沈超然.绍兴东湖理景艺术研究[D].北京: 北京林业大学, 2013. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10022-1013213899.htm [22] 黄卡伦.从石窟到"壁上造园"的形式初探[D].杭州: 中国美术学院, 2016. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10355-1016252959.htm [23] 孟兆祯.孟兆祯文集[M].天津:天津大学出版社, 2011:8. [24] 朱蕾, 王其亨.乾隆帝的"连锁"园林:以"千尺雪"为例[J].新建筑, 2012(6):113-116. doi: 10.3969/j.issn.1000-3959.2012.06.026 [25] 刘管平.岭南园林[M].广州:华南理工大学出版社, 2013:17-18. [26] 张冬冬, 张茜茜, 陈香君.基于传统文化的清漪园云会寺台地园艺术探析[J].中国园林, 2016, 32(3): 112-116. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgyl201603024 [27] 赵迪, 张龙, 刘佩怡.清漪园赅春园造园艺术及园林审美探析[J].风景园林, 2017(5):107-115. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=fjyl201705015 [28] 文基安.台式园林的起源探索及在中国山地别墅中的应用[D].杭州: 浙江大学, 2016. http://d.wanfangdata.com.cn/thesis/Y2954739 [29] 白君.国学公开课[M].成都:天地出版社, 2016:231. [30] 黄福康.中国画特质与技法[M].上海:上海科学技术出版社, 2015:142 [31] 孟凡玉, 朱育帆."废地"、设计、技术的共语:论上海辰山植物园矿坑花园的设计与营建[J].中国园林, 2017, 33 (6):39-47. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGYL201706008.htm [32] 李天雄, 李秀华, 徐发德, 等.昔日采石场, 今日变公园:焦作市缝山公园规划与建设探析[J].园林科技, 2007(2):27-33. http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-DIDD200609002165.htm -

期刊类型引用(1)

1. 葛顺志,沈实现. 杭州西湖风景名胜区洞窟景观多样性研究. 中国园林. 2024(03): 138-144 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(0)

下载:

下载: