Process and Effect of Nature Conservation NGOs Embedded in Communities from the Perspective of Embeddedness Theory: A Case Study of the Sanjiangyuan Area

-

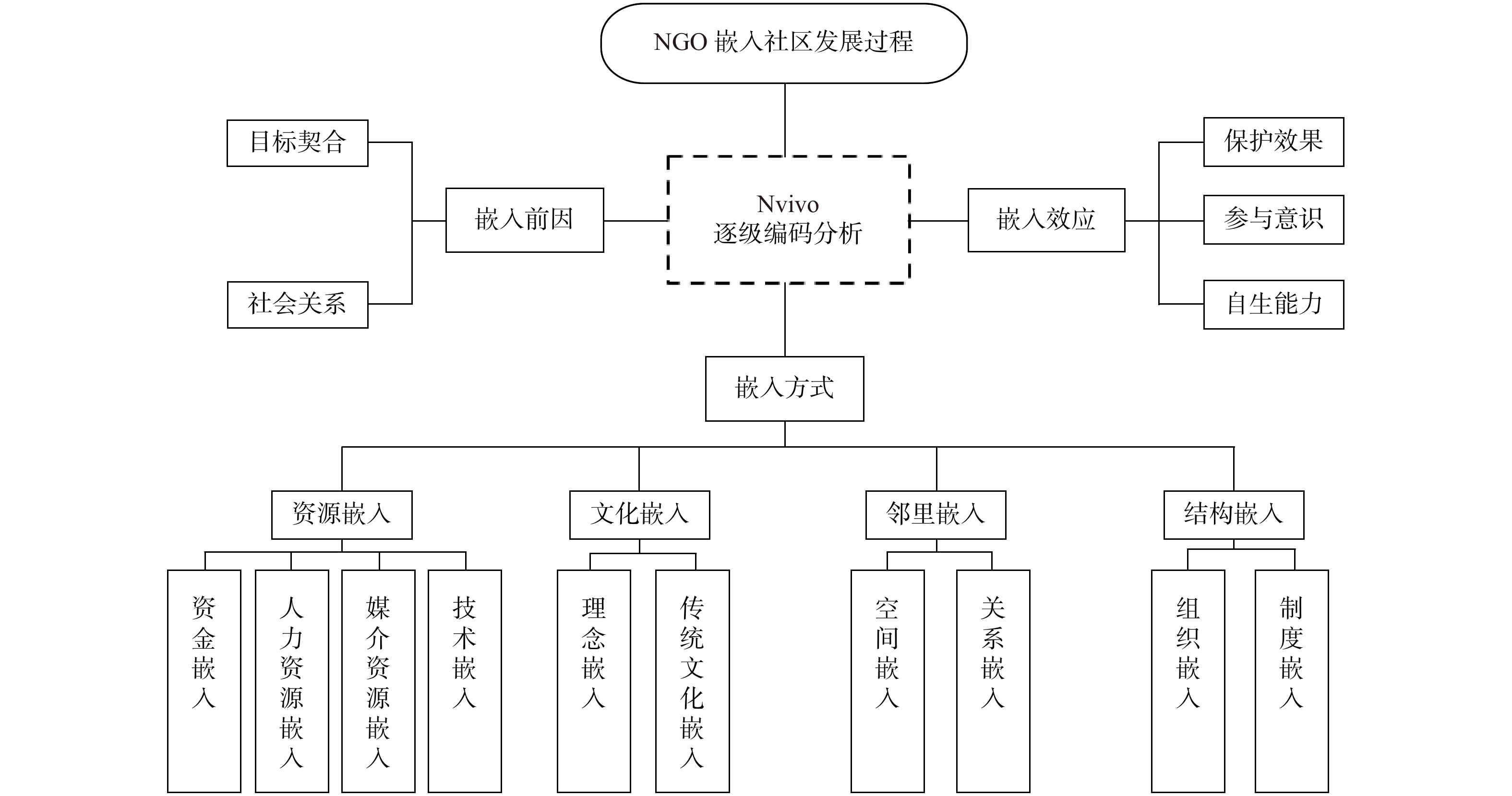

摘要: 以嵌入性理论作为核心理论研究框架,采取非参与式观察和深度访谈的质性研究方法,以三江源地区活跃的自然保护类NGO与社区居民为对象进行调查研究。分析了NGO嵌入社区发展过程,借助Nvivo12.0软件建立了互动过程的逻辑框架,即嵌入前因—嵌入方式—嵌入效应的概念框架。发现NGO最开始介入某个社区开展自然保护活动,是由双方目标与社会关系两个因素共同决定的,通常情况下采取资源嵌入、文化嵌入、邻里嵌入、结构嵌入的方式,最终目标是实现保护效果、居民参与意识、自生能力三方面的提升。最后探讨了当前在建设国家公园背景下,非政府组织如何更有效地在社区治理中发挥作用。

-

关键词:

- 嵌入性 /

- 自然保护类非政府组织 /

- 社区 /

- 三江源

Abstract: The purpose of this study is to analyze the NGO involvement process for the community development. It investigates nature conservation NGOs and community residents in the Sanjiangyuan area, and takes field observation and in-depth interviews as the data collection methods, by using the embeddedness theory as the theoretical research framework. Nvivo 12.0 software is used to establish a logical framework for the involvement process between two parties such as the conceptual framework of the embedding cause-embedding means-embedding effect. Results reveal that the initial involvement of NGOs in a community’s nature conservation activities is determined by the goals and social relationship. It generally depends on resources, culture, neighborhood, structure embedding. The ultimate goal is to achieve the enhancement of protection effect, resident participation awareness and their ability to participate. The paper also discusses how NGOs play a more effective role in community governance in the background of constructing national parks.-

Keywords:

- embeddedness /

- nature conservation NGOs /

- community /

- Sanjiangyuan

-

自然保护问题是一个具有多样性、不确定性的复杂问题,影响着多方利益主体。近几十年来由于人与自然的矛盾不断加剧,越来越需要更加灵活、透明的决策以适应不断变化的环境情况。这种情况逐渐催生了公众参与自然保护的理念,原先相对简单的自上而下的方法被基于多元共治概念的复杂决策所取代[1]。目前我国保护地建设进入全面深化改革的新阶段,单纯依靠政府行政手段的自然保护策略存在诸多弊端。为提升决策的质量和持久性,达到自然保护策略的治理目标,建立当地社区居民、非政府组织、企业、科研机构等多方共同参与的治理体系,无疑成为保护地可持续发展的关键所在。其中,当地社区居民作为核心利益主体,在保护自然中扮演着重要角色,但这类人群存在缺乏专业知识、积极性不高等问题。而自然保护类非政府组织(Non-Governmental Organization,简称NGO)则在提供环保服务、号召社区居民参与公共事务、推动政府-社会民众良性互动方面具有得天独厚的优势,从中起到了粘合剂的作用[2]。那么NGO如何带动社区开展保护行动、是否能达成保护目标等,都成为值得探究的问题。鉴于此,本文在多主体参与背景下,聚焦于自然保护的两个核心参与主体(NGO和当地社区居民),在嵌入性理论视角下,探究NGO带动社区开展环保活动的行动逻辑和过程,明确嵌入过程中的经验及问题所在,为促进NGO与社区良性互动提供建议。

一. 文献综述

目前NGO参与社区治理相关文献涉及的研究内容主要包括:NGO参与社区治理的动机、出发点、角色定位(功能及作用)[3];过程中面临的困境,例如制度困境(身份缺乏合法性、监督机制不健全)、资源困境(筹措资金能力不足、人才储备不足)、公信力困境等[4];NGO参与社区治理的行动逻辑(模式策略、实施路径)也成为研究重点,例如有学者基于社会资本的3个特征(信任、规范和网络),将民间环保组织开展社区项目的主要行动策略概括为搭建项目参与网络、建立互惠规范、增进居民信任[5]。相较于公民社会理论、治理理论、社会资本理论、资源依赖理论等已有的视角,近年来嵌入性理论受到更多关注,被用于解释NGO与社区间的交互关系,为NGO参与社区治理相关研究提供了新的分析框架和角度。运用嵌入性理论的合理性在于:NGO和当地社区原本是相互独立的,NGO进入当地社区开展合作型自然保护项目,无疑需要嵌入当地政治及社会文化系统[6]。另外NGO参与社区治理已经是一个现实的嵌入现象,两者形成了复杂的交织关系。嵌入性理论更有助于从现实情境出发,将各类因素纳入统一框架中,来理清这种互动关系,是更加独到而有力的分析工具。

在既有嵌入性理论视角下NGO参与社区治理的研究中,学者们根据实际案例和解释需求进行了理论扩展。例如关于NGO“嵌入性发展”的过程,有学者基于文献研究提出双向嵌入、复合嵌入等分析框架[6-7];也有学者用案例阐述NGO介入当地社区采取的文化习俗的关系软嵌入、多方协商的资源软嵌入、乡规民约的结构软嵌入等行动逻辑[8],以及探究组织初创、发展、成熟的不同阶段对应的嵌入特征等[9]。总体来说,多采用单案例研究法,所得结论不具有普遍性。相较以往研究,本文从多个NGO项目出发,借助质性研究软件,可以更客观全面地描绘清晰的互动逻辑,总结一般规律,并分析不同类型组织在嵌入过程中是否具有不同特点。

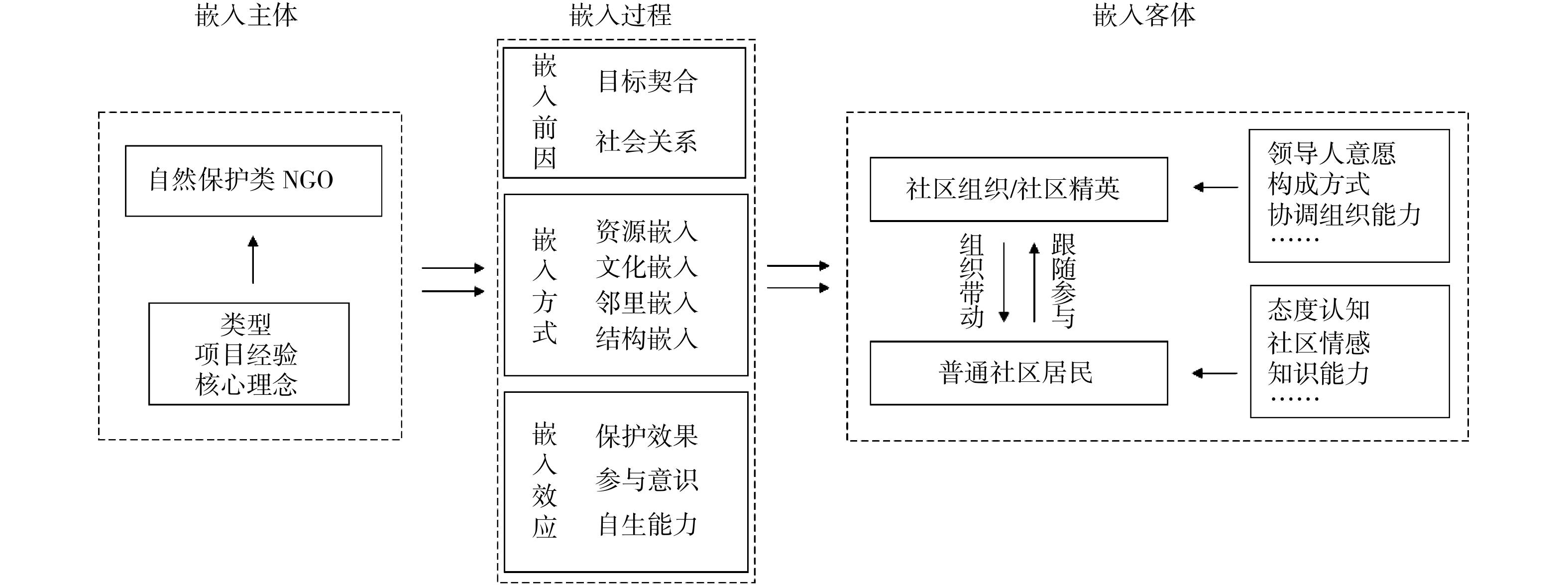

“嵌入性”思想最早由经济史学家Karl Polanyi提出,认为19世纪前人类经济行为是以嵌入社会的方式发生的整体性行动,研究经济行为的动机必须充分考虑诸多社会因素。该思想对“嵌入”概念缺乏明确定义,但也正由此使得“嵌入”概念具有广泛解释力。1985年Mark Granovetter对这一思想进行了更为系统化的研究,认为经济行为受到社会网络中人际互动所产生的以信任、文化、声誉等作用机制为基础的社会关系和社会结构的影响,嵌入主体为“经济行为”,客体为“社会关系”,“信任、文化”等则为嵌入方式[10],为研究经济行为问题提供了可操作层面的指导。随后“嵌入”概念延伸到社会学、管理学、政治学等诸多领域。学者们从各自学科视角出发对嵌入的内涵进行了具体拓展,“嵌入性”研究逐渐形成为两种研究路径:①遵循“嵌入”本原意义,关注解构经济行为(嵌入主体)和社会关系(嵌入客体)要素,形成了例如Sharon Zukin等提出的认知嵌入、文化嵌入、结构嵌入以及政治嵌入等几类分析框架[11];②扩展“嵌入”的本义,把嵌入内涵扩大到两个主体之间的互依、相适[12],用来描述两个系统相互衔接、互动的过程和状态,研究范畴逐渐泛化。由于“嵌入性”概念具有高度理论抽象性和广泛解释力,为解释复杂的社会现象提供了新思路。21世纪初期中国引入嵌入性理论,许多学者对理论进行了丰富与迁移。例如王思斌[13]将其引入社会工作研究,从结构角度理解嵌入思想,创造性延长了嵌入性概念分析链条,提出了嵌入主体、嵌入对象、嵌入过程和空间、嵌入效应等延展性概念。本文借用王思斌对嵌入性理论的拓展分析,以嵌入主体、嵌入客体、嵌入方式为初步分析框架,解释和说明NGO嵌入社区的发展过程。首先明确嵌入主体为非政府组织(NGO),嵌入客体为当地社区的社会文化系统,通过对多个NGO开展社区项目经验的比较分析,更加深入地探讨NGO嵌入社区发展的过程模式。

二. 案例区概况

青海三江源地区地处青藏高原腹地,是长江、黄河和澜沧江的发源地,是我国重要的生态安全屏障和高原生物种质资源库,具有极其重要的保护价值。为了保护该地区脆弱的生态环境,2000年成立了三江源自然保护区,2003年升级为国家级自然保护区。2015年12月通过试点方案,三江源国家公园成为我国第一个国家公园体制试点区。当前三江源国家公园实行集中统一垂直管理。按照“一园三区”布局,建立了以三江源国家公园管理局为主体、3个园区管理委员会(黄河源园区、长江源园区、澜沧江源园区)为支撑、保护管理站为基点、辐射到村的管理体系[14]。

NGO在三江源地区的活动已经有较长时间。早在20世纪90年代,“西部工委”就曾组织当地居民自发成立民兵组织开展野生动物保护行动。2000年三江源自然保护区成立,一些民间组织诸如“四川省绿色江河环境保护促进会”“三江源生态环境保护协会”等相继在三江源地区活跃起来,组织发动当地居民开展生态保护。在这个过程中摸索形成了一些较为成功的社区保护模式,例如建立索南达杰民间保护站、措池村“协议保护”项目等[15]。当前,三江源地区自然保护类NGO开展的社区项目主要包括生态保护、科研监测、绿色生计发展、环境教育、地方文化宣传保护、社区居民权力维护及能力建设等7类,主要目标是通过国家公园管理机构的拉动、NGO的推动,逐渐实现社区居民的主动参与,形成“以农牧民为主体”的保护模式。

三. 研究设计与方法

笔者作为“国家公园管理中的公众参与机制研究”课题组成员,于2019年7月15—24日到三江源地区进行了实地调查研究,综合采用非参与式观察、关键人物访谈以及文献法,系统搜集了三江源地区自然保护类NGO开展社区项目的资料。采取半结构访谈的方式,共访谈27人(见表1),主要涉及3类群体:①4个自然保护类NGO秘书长或项目执行人员,访谈中主要了解组织基本情况、项目实施动因、过程和措施、实践经验及问题症结、与社区的关系变化、国家公园成立后对NGO开展工作方面的影响;②社区精英,包括村干部及某一领域具有杰出能力的社区组织成员,访谈主要围绕NGO项目开展过程中如何带动村民、对项目的支持或面临的困难、对项目的评价等角度展开;③普通社区居民,访谈主要涉及其对NGO项目的了解和参与情况、社区发生变化的过程、对NGO及项目的评价以及家庭人口情况。在资料分析层面,笔者采用软件Nvivo 12.0,运用话语分析法对收集到的访谈资料进行处理。

表 1 受访人员基本信息分类 编号 访谈对象 访谈人数 访谈日期 自然保护类NGO N1 “三江源生态环境保护协会”办公室主任、工作人员 2 2019-07-15 N2 “三江源生态环境保护协会”甘达工作站工作人员 2 2019-07-17 N3 “山水自然保护中心”昂赛工作站研修生 2 2019-07-18 N4 “禾苗协会”会长 1 2019-07-20 N5 “原上草自然保护中心”秘书长 1 2019-07-24 社区精英/社区居民 S1 甘达村村主任 1 2019-07-17 S2 甘达村合作社理事长 1 2019-07-17 S3 甘达村马帮帮主 1 2019-07-17 S4 甘达村普通妇女 2 2019-07-17 S5 年都村村民小组组长 1 2019-07-18 S6 年都村牧民 4 2019-07-18 S7 措池村村主任、书记 2 2019-07-20 S8 措池村牧民 4 2019-07-21 S9 团结村村主任 1 2019-07-21 S10 代曲村村书记 1 2019-07-22 S11 巴干寄宿小学校长 1 2019-07-22 四. 结果分析

一 嵌入要素提炼筛选

本研究围绕“NGO嵌入社区发展过程”这一核心问题,借助Nvivo12.0软件对访谈材料进行处理:①将受访者的录音材料转化为文字资料,累计转录材料约8万字;②对转录资料进行逐字逐句的密集分析,将研究者认为可以反映“NGO嵌入社区发展过程”相关内容的词句标记出来,保存为自由节点(即初级编码);③探寻各主题之间的关系,对相似内容节点进行合并,最终构建逻辑框架。本次调查共整理出自由节点28个,参考点187个,因编码文本较长,故仅节选部分内容示例(见表2)。

表 2 自由节点编码过程示例资料来源 原始文本 初级编码 N2 马帮现在还没有接待过客人,之前都是接待我们的一些朋友和考察团队。今年(2019年,笔者注)7月份开始招募自然体验的游客。协会来招募,先培训他们几年,让他们自己做,我们就退出,希望让甘达成为一种模式。 自生能力 N3 刚开始进来的时候肯定是通过政府的渠道,谈好哪些合作,进来开始做培训啊什么的,但是时间长了,这块有站点了以后,这个角色可能慢慢就稍微转变一下,当地牧民可能就会把我们当作跟政府之间的一个桥梁,毕竟我们天天在这儿,他每天过来喝个茶,聊个天,像他们邻居一样。 空间嵌入、关系嵌入 N5 但是神山这边都很支持我们,这不是政府的问题,这跟地方领导是什么样的一个人,有直接联系。 关键领导人 S2 他们有参与的意愿,主要是负责人带他们一起去参加活动。他们都愿意参加活动。 参与意识 S10 帮助是有一点帮助的,他们就是像一般我们有客人来的,不都是会有那种一次性杯子吗,协会那边给他们提供了很多茶杯,不是那种一次性的,还有就是去年还是前年,他们不是有雪灾吗,他们就筹了一点钱,给那些牛羊买了草。举办一些活动的时候会给他们一些建议,应该怎么做呀之类。 资金嵌入、理念嵌入 S11 因为他们是接了青海省林业厅的一个项目,通过青海省林业厅,我们乡上的一个乡长,他以前是林业局的,然后通过他我们就对接上了,然后就是他们提出的一些想法或者是一些理念,跟我们学校自身追求的一个目标是非常吻合的,所以我们就不谋而合地一直合作到现在。 目标契合、人际关系 采用持续比较技术,在28个初始编码节点基础上进一步归纳主题,同时将无法形成新的潜在主题的节点归入“其他”。对于编码隶属资料项数少于3项的节点予以归并或删除,最终共得到9个二级编码,即目标契合、社会关系、结构嵌入、邻里嵌入、文化嵌入、资源嵌入、保护效果、参与意识、自生能力。在二级编码的基础上,进行主范畴的凝练,最后得到嵌入前因、嵌入过程、嵌入效应3个核心范畴(见图1)。

二 嵌入框架构建及解释

1 嵌入前因:目标与关系的双重决定

在进一步对资料概括分析的基础上建立了自然保护类NGO嵌入社区发展的逻辑框架(见图2)。首先,每个NGO带着组织的核心理念和已有的项目经验选择新的社区开展项目。此时双方的目标契合度和社会关系度决定了项目能否开展,例如“山水自然保护中心”(下文简称“山水”)选择在昂赛开展自然体验项目,是基于昂赛本身是一个很好的雪豹栖息地,且之前与当地乡政府有较好的合作基础。社会关系则是指组织机构间或者领导人之间正式和非正式的社交网络,尤其是初期关键领导人的意愿对项目开展起到重要作用。除此之外,外来的和本地NGO介入方式也存在差异,外来NGO(例如“世界自然基金会”和“山水”),通常都是先和当地政府建立联系,通过州(或县)政府逐级对接村级组织;而本地NGO(例如“三江源生态环境保护协会”“青海省原上草自然保护中心”)则拥有较多当地人际关系资源,会直接选择对接当地村委会或者小型生态环保组织来开展活动。

2 嵌入方式:资源、文化、邻里、结构的四维嵌入

在达成项目合作意愿后,NGO则开始了与社区间多维的嵌入方式。

第一是资源嵌入,NGO可以给社区带来一些资金、技术、媒介、人员资源,而社区更多地可为NGO项目开展提供人力资源支持,尤其是在三江源这样的高海拔地区,对进入者身体素质要求较高,要实现长期保护还是主要依靠世代生活在这里的居民。

第二是文化嵌入,NGO会给当地居民做一些理念培训,在了解当地社会结构、生活方式的基础上将传统文化融入其中,使项目开展更为顺利。这一点在三江源地区社区项目中尤为突出,当地居民普遍信仰藏传佛教,藏传佛教中有不杀生等生态思想,本身就有较好的保护基础,因此NGO在开展项目时都会注重结合当地的传统文化。在这一方面本地NGO由于拥有共同的文化背景,相较于外来NGO更有优势,能恰当地结合当地传统,创新性地发展一些有效保护模式。例如“三江源生态环境保护协会”甘达工作站的水源保护行动就结合了当地的水祭祀文化,“青海省原上草自然保护中心”致力于推动自然圣境保护模式等。

第三是邻里嵌入,包括空间嵌入和关系嵌入。空间嵌入是指组织在当地社区的地理性嵌入,通常是建立工作站以及划分管理区域的方式。例如“三江源生态环境保护协会”将甘达村划分成23个保护小区,里面的家庭负责保护小区内的水资源管护。关系嵌入是指NGO与社区居民关系的逐步加深,通过日常接触,深入了解社区居民需求,建立信任关系,同时扩大组织影响力。

第四是结构嵌入,包括组织嵌入和制度嵌入。组织嵌入是指帮助当地成立社区自组织(民间环保组织),实现自我管理。例如“三江源生态环境保护协会”在甘达建立的“水共管委员会”,“青海省原上草自然保护中心”帮助当地成立的伙伴组织“玛沁县生态保护协会”等。制度嵌入则是指带给当地一些现代管理理念和制度,当然社区也会根据实际情况反馈调整,互相融合。此时社区代表就起着重要的中转号召作用,所以NGO都很注重对社区代表的能力培训。通过访谈得知,社区代表一般都是村委会干部或者对公共事务具有极大热情、品德好、具有公信力的社区成员。三江源地区还有一个特点就是宗教精英(活佛)作用极大,所以NGO也会通过联系活佛来号召人们参与环保行动。

3 嵌入效应:保护、意识、能力3个方面的提升

就嵌入的功能而言,一个事物进入另一个事物中会产生两者间新的联系,这样的效应能使二者在紧密联系的基础上实现共同发展,达到一种自洽的状态[16]。对于自然保护类NGO开展的社区治理来说,首先应重视的是保护效果,但保护效果的评价目前基本取决于社区居民的直观判断和NGO的自评,较少有外部机构对社区项目的保护效果进行系统评估。各个组织都会推出项目工作报告(季报或年报),向社会报告保护工作成果,涉及野生动植物监测调查(数量是否增多、分布范围是否有所变化等)、水源水质监测调查、保护行动参与人数、民间环保组织培育情况等内容。另外NGO开展社区项目的最终目的都是希望社区能够自发保护,并且通过绿色生计项目从保护中获益,最终实现社区保护闭环,成功退出社区,所以社区项目是否成功还涉及居民的参与意识和自生能力变化等方面。以NGO在措池村开展的环保活动为例,2004年“三江源生态环境保护协会”支持措池村成立了自发的民间保护组织−“野牦牛守望者”,开始野生动物巡护工作,2006年引入国际环保组织“协议保护”的社区保护项目,保护区管理局向社区居民授权。两年时间内划出了5个野生动物保护小区、13个水源保护地和3条野生动物迁徙通道等,有效促进了当地野生动物种群的恢复。措池村的环保活动已经开展了十多年,在特许保护赋权、社区自治、生态补偿激励等方面做出了有益实践[15],取得了明显成效,为当前三江源国家公园各项举措提供了经验借鉴。

三 嵌入过程中存在问题

当前NGO与社区互动过程中,NGO处于主动地位,社区居民更多处于相对弱势和被动的状态。调研过程中笔者也发现目前嵌入过程中存在的一些问题与尚待提升的地方:①资金使用的公开性和透明度不够。在社区工作中都会涉及资金问题,例如水共管委员会的保护基金、昂赛自然体验项目的收益分配使用。目前这些资金使用公开程度有限,居民们对资金的使用存在疑问,影响双方之间的信任度。②NGO社区工作的方式方法有效性尚待提升。例如一些社区工作者提到在一些公开会议,居民们通常不擅表达,沟通效果不佳,而在日常聊天中更能发现居民的真实需求。③公开会议中社区居民参与的实效性不足。有研究表明决策的质量在很大程度上取决于决策过程的性质[17]。但笔者在调研中发现,目前一些公开会议基本是以策划者为中心,意图仅限于告知和说服参与者开展有关计划事宜,这时尽管社区参与了决策过程,但实际上并没有影响决策。例如昂赛生态体验户收入的比例分配,虽然社区居民参加了比例制定的会议,但由于其本身表达能力有限以及流程限制等因素,决策过程中社区居民并未有效反映意见,所以产生了后续社区居民不满等问题。未来应该为社区居民提供更多影响实际决策的机会,而不是只追求“参与仪式感”,导致决策过程不那么值得信赖。

五. 建 议

借助嵌入性理论视角,本文梳理了自然保护类NGO嵌入社区的过程,从中发现了一些经验及存在的问题,并基于此提出系列建议,以期为促进NGO与社区良性互动提供本土化的知识和经验参考。首先,从嵌入方式来看,注重资源、文化、邻里、结构嵌入多维手段的使用与融合,尤其注意两方面:①融合科学知识和地方知识,重视发挥本土传统文化体系的力量来推进保护工作。在保护过程中融入地方知识,可以使社区居民更轻松地理解自然环境的意义和变化,增强其保护积极性。②积极培育社区自组织,加强对社区精英的选择和能力培养。利用现有村集体架构培育社区环保或生计组织,NGO要注意自身角色定位是辅助者,不是控制者,给予社区管理自主权,引导社区提出一些解决问题的办法,调动当地社区居民的主动性。其次,从嵌入效应来看,当前项目效果评价基本依靠NGO自评,难以令人信服,建议增加第三方评估,根据当地实际情况从保护效果、参与意识、自生能力等方面建立统一、有效的评判标准和方法,增强有效性和公信力。最后,从存在问题来看,认为未来自然保护类NGO应加强以下方面的工作:①增强资金使用的公开性和透明度;②明确自身扮演着沟通政府与社区的重要桥梁的角色,要引导和代表社区居民发声,回应社区需求;③根据活动目标、社区居民类型和适当的参与水平来选择工作方式方法,并根据决策情况进行调整,真正给社区提供更多影响实际决策的机会,而不是追求“参与仪式感”。

另外当前我国已经建立了10个国家公园试点,国家公园建设工作稳步推进,在新形势下NGO如何更有效地开展保护行动,在社区治理中发挥作用呢?笔者认为,国家公园建设主要对NGO开展项目会产生以下影响:①政策、资金支持力度更大;②合作对象程序的变化,开展项目需要得到国家公园管理局批准和监管;③开展社区项目重点的变化以及NGO应认识到自身角色的转换。以三江源国家公园为例,之前NGO在三江源地区进行的环保工作较为初级,基本就是号召捡垃圾和保护动物,在国家公园成立后,设立了一户一岗政策,基本上保障了生态环境的巡护要求,使得新形势下产生新的环保参与需求。总的来说,NGO应认识到工作重点的变化,发挥组织自身优势,利用好大环境的政策、资金支持,结合国家公园现实需求,积极参与政府购买服务,协助国家公园管理部门更多在生态本底数据智慧监测、技术培训、环境教育、社区生计项目等方面做努力,真正发挥NGO宣传倡导、政策提议、第三方监督等重要作用。

六. 结论与讨论

本文利用嵌入性理论对自然保护类NGO嵌入社区的过程和效应进行了研究,得出以下结论:①构建自然保护类NGO介入社区的嵌入性发展框架,即NGO最开始介入某个社区开展自然保护活动是由双方目标与社会关系两个因素共同决定的,通常情况下采取资源嵌入、文化嵌入、邻里嵌入、结构嵌入的方式手段,最终实现保护效果、居民参与意识、自生能力三方面的提升。②发现目前嵌入过程中存在的一些问题:资金使用的公开性和透明度不够;NGO社区工作的方式方法有效性尚待提升;公开会议中社区居民参与的实效性不足。

众多学者都引入“嵌入性”理论来解释经济和社会活动中的一些重要现象,证明了其强大解释力和广泛应用性。本文将其引入来解释NGO与社区之间的互动关系,相较以往研究,借助质性研究软件,更全面客观地探讨了NGO介入社区发展的过程模式(前因、方式、效应),描绘了清晰的互动逻辑。当前嵌入性理论还主要集中于定性研究,未来可探索使用大样本的定量数据分析作为支撑,以及嵌入方式与嵌入效应间具有怎样的对应联系等问题也值得进一步探究。

-

表 1 受访人员基本信息

分类 编号 访谈对象 访谈人数 访谈日期 自然保护类NGO N1 “三江源生态环境保护协会”办公室主任、工作人员 2 2019-07-15 N2 “三江源生态环境保护协会”甘达工作站工作人员 2 2019-07-17 N3 “山水自然保护中心”昂赛工作站研修生 2 2019-07-18 N4 “禾苗协会”会长 1 2019-07-20 N5 “原上草自然保护中心”秘书长 1 2019-07-24 社区精英/社区居民 S1 甘达村村主任 1 2019-07-17 S2 甘达村合作社理事长 1 2019-07-17 S3 甘达村马帮帮主 1 2019-07-17 S4 甘达村普通妇女 2 2019-07-17 S5 年都村村民小组组长 1 2019-07-18 S6 年都村牧民 4 2019-07-18 S7 措池村村主任、书记 2 2019-07-20 S8 措池村牧民 4 2019-07-21 S9 团结村村主任 1 2019-07-21 S10 代曲村村书记 1 2019-07-22 S11 巴干寄宿小学校长 1 2019-07-22 表 2 自由节点编码过程示例

资料来源 原始文本 初级编码 N2 马帮现在还没有接待过客人,之前都是接待我们的一些朋友和考察团队。今年(2019年,笔者注)7月份开始招募自然体验的游客。协会来招募,先培训他们几年,让他们自己做,我们就退出,希望让甘达成为一种模式。 自生能力 N3 刚开始进来的时候肯定是通过政府的渠道,谈好哪些合作,进来开始做培训啊什么的,但是时间长了,这块有站点了以后,这个角色可能慢慢就稍微转变一下,当地牧民可能就会把我们当作跟政府之间的一个桥梁,毕竟我们天天在这儿,他每天过来喝个茶,聊个天,像他们邻居一样。 空间嵌入、关系嵌入 N5 但是神山这边都很支持我们,这不是政府的问题,这跟地方领导是什么样的一个人,有直接联系。 关键领导人 S2 他们有参与的意愿,主要是负责人带他们一起去参加活动。他们都愿意参加活动。 参与意识 S10 帮助是有一点帮助的,他们就是像一般我们有客人来的,不都是会有那种一次性杯子吗,协会那边给他们提供了很多茶杯,不是那种一次性的,还有就是去年还是前年,他们不是有雪灾吗,他们就筹了一点钱,给那些牛羊买了草。举办一些活动的时候会给他们一些建议,应该怎么做呀之类。 资金嵌入、理念嵌入 S11 因为他们是接了青海省林业厅的一个项目,通过青海省林业厅,我们乡上的一个乡长,他以前是林业局的,然后通过他我们就对接上了,然后就是他们提出的一些想法或者是一些理念,跟我们学校自身追求的一个目标是非常吻合的,所以我们就不谋而合地一直合作到现在。 目标契合、人际关系 -

[1] CENT J,GRODZINSKA-JURCZAK M,PIETRZYK-KASZYNSKA A. Emerging multilevel environmental governance – a case of public participation in Poland[J]. Journal for Nature Conservation,2014,22(2):93-102. doi: 10.1016/j.jnc.2013.09.005

[2] 高英策. “契合”与“关系”:多元治理中NGO的“社区进入”[J]. 社会发展研究,2016(4):181-196. [3] 尹春笑,张朝林. 社会组织参与社区治理的文献研究[J]. 社会与公益,2020(1):17-19. [4] 喻小俊. 非营利组织参与社区建设中的问题及对策分析[J]. 管理观察,2018(23):28-29. doi: 10.3969/j.issn.1674-2877.2018.23.018 [5] 吴璇. 民间环保组织开展社区项目的行动策略研究[D]. 哈尔滨: 黑龙江省社会科学院, 2018. [6] 王旭辉,高君陶. 嵌入性自主:环境保护组织的社区合作逻辑及其限度−S机构内蒙古坝镇项目点的考察[J]. 中央民族大学学报(哲学社会科学版),2019,46(4):58-68. [7] 王名,张雪. 双向嵌入:社会组织参与社区治理自主性的一个分析框架[J]. 南通大学学报(社会科学版),2019(2):49-57. doi: 10.3969/j.issn.1673-2359.2019.02.007 [8] 张雪,甘甜. 软嵌入:非政府组织参与扶贫的行动逻辑−基于H组织的案例研究[J]. 中国非营利评论,2019,23(1):172-191. [9] 王晗. 嵌入性视角下社区内生型环境NGO的行动策略研究[D]. 上海: 华东理工大学, 2016. [10] 张辉刚,朱亚希. 社会嵌入理论视角下媒体融合的行动框架构建[J]. 当代传播,2018(1):41-44. [11] 兰建平,苗文斌. 嵌入性理论研究综述[J]. 技术经济,2009,28(1):104-108. doi: 10.3969/j.issn.1002-980X.2009.01.020 [12] 黄中伟,王宇露. 关于经济行为的社会嵌入理论研究述评[J]. 外国经济与管理,2007(12):1-8. doi: 10.3969/j.issn.1001-4950.2007.12.001 [13] 王思斌. 中国社会工作的嵌入性发展[J]. 社会科学战线,2011(2):206-222. [14] 毕莹竹,李丽娟,张玉钧. 三江源国家公园利益相关者利益协调机制构建[J]. 中国城市林业,2019,17(3):35-39. doi: 10.3969/j.issn.1672-4925.2019.03.006 [15] 黄春蕾. 我国生态环境合作治理路径探析−三江源措池村“协议保护”的经验与启示[J]. 地方财政研究,2011(10):54-60. [16] 刘彦武. 从嵌入到耦合:当代中国乡村文化治理嬗变研究[J]. 中华文化论坛,2017(10):5-13. [17] REED M S. Stakeholder participation for environmental management:a literature review[J]. Biological Conservation,2008,141(10):2417-2431.

-

期刊类型引用(6)

1. 张家荣,马思静,张茵,张玉钧. 基于社会嵌入视角的国家公园特许经营合作机制探析——以三江源国家公园为例. 自然资源学报. 2024(10): 2276-2293 .  百度学术

百度学术

2. 马炜,刘增力,王志臣,蒋亚芳,唐小平. 中国国家公园体制试点追踪研究. 林业资源管理. 2023(03): 1-8 .  百度学术

百度学术

3. 朱新胜,杨永峰,张晓云,董阳,米高扬. 珠江口涉海自然保护地管理状况评价. 自然保护地. 2022(02): 93-102 .  百度学术

百度学术

4. 胡由之,王勇,刘德成. 浅谈如何在国土空间规划编制中找准县级市的空间发展格局——以龙口市为例. 山东国土资源. 2022(11): 65-70 .  百度学术

百度学术

5. 唐伟,许庆福,乔庆伟,王英,杨学作. 嵌入理论视角下的新时代国土空间规划基本框架. 山东国土资源. 2021(09): 70-75 .  百度学术

百度学术

6. 景莉萍,廖劢. 英国国家公园内住宅建设管控政策研究. 北京建筑大学学报. 2021(03): 43-48 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(11)

下载:

下载: