Changes in the Management System of the Key State-owned Forest Regions from the Perspective of Historical Institutionalism: Taking Yichun Key State-owned Forest Region for Example

-

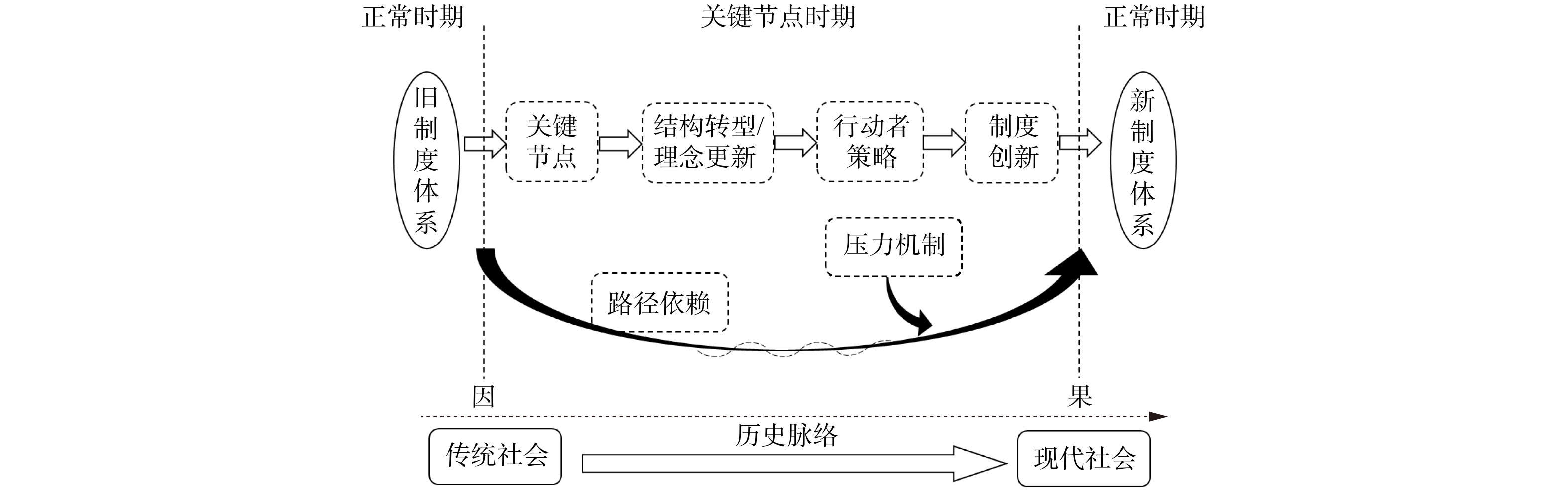

摘要: 以伊春重点国有林区为例,梳理了我国林区管理体制变迁“分—合—分”的历史脉络,并结合历史制度主义范式划分为两个关键时期,以探究重点国有林区管理体制变革背后的逻辑。研究发现,其变迁机制呈现出多层次、多主体互动等特征,本质是在新发展形势下对难以适应生产力发展要求的制度框架的重新调整。制度变迁萌生于宏观社会结构、经济结构转型,伊春两次管理体制变革背后是截然不同的路径和特征:在第一次转型时期,路径依赖效应弱而由基层行动者产生的行动压力较强,为诱致性制度变迁;第二次转型时期,路径依赖较强但国家行动者强势介入,为强制性制度变迁。最后,在建立改革历史观、结构观和动态观的基础上,要正确认识“合—分”的本质、树立改革的动态意识及形成改革的行动者思维,从而推动改革再深入,助力东北再振兴,最终实现共同富裕目标。Abstract: Taking the state-owned forest region in Yichun as an example, this paper sorts out the historical process of "division-combination-division" of the management system changes and points out two critical junctures using the analytical method of historical institutionalism to explore the logic behind institution changes. The mechanism behind this institutional reciprocating was multi-level and multi-agent. Its essence was to readjust the institutional framework that no longer meets the requirements of productivity development under the new era. Institutional change originated from the transformation of macro social structure and economic structure, and there were different paths and characteristics behind the two management system transformations in Yichun: in the first critical juncture, the path dependence effect was weak, while pressure from the grass-rootsactors’ reform willingness was strong, which led to the emergence of induced institutional changes; in the second critical juncture, the path dependence was so strong that it had to rely on the strong intervention of state actors, which led to the development of mandatory institutional change. Finally, based on the historical, structural, and dynamic view of institution changes, this article suggests that we should correctly understand the essence, dynamically understand the process, and fully form the thinking of actors so as to deepen the reform, help rejuvenate Northeast China and eventually achieve the goal of common prosperity.

-

表 1 伊春重点国有林区管理体制变迁的两个关键时间节点对比

第一个关键时间节点 第二个关键时间节点 标志事件 1964年设立伊春特区,实行政企合一体制 2018年伊春重点国有林区推进政企分开改革 特征 诱致性制度变迁 强制性制度变迁 社会背景 社会主义计划经济体制、重点国有林区承担国家“无限责任”、木材需求为主 社会主义市场经济体制、深化国有企业改革、生态需求与经济需求兼顾 直接动力 减少管理成本、提高木材产量 提高企业效率、保障职工生计 行动者 中央政府、地方林业局、林场职工 中央政府、林业企业、地方政府、林场职工 路径依赖 较弱 较强 压力机制 较强,以内部压力为主 较强,内外部压力兼有 结果 主动要求,制度变革连续性强、速度快、路径温和 适机而变,制度变革相对缓慢、历史遗留问题较多、地方博弈不断 -

[1] 王琳. 伊春市国有林权制度改革困境与对策研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2008. [2] 耿玉德,万志芳,李微,等. 国有林区改革进展与政策研究:以龙江森工集团和大兴安岭林业集团为例[J]. 林业经济,2017,39(2):3-11. [3] 杨芳. 我国国有森林资源管理体制改革思路及对策[J]. 湖南林业科技,2006(3):103-104. doi: 10.3969/j.issn.1003-5710.2006.03.039 [4] 雷加富. 关于深化重点国有林区改革的几点思考[J]. 林业经济,2006(8):3-6. doi: 10.13843/j.cnki.lyjj.2006.08.003 [5] 王月华. 对东北国有林区改革与发展的若干思考[J]. 林业经济,2006(1):22-25,48. doi: 10.13843/j.cnki.lyjj.2006.01.004 [6] 付存军,耿玉德. 国有林区的困境与改革路径:基于中国龙江森工集团的现状[J]. 林业经济,2014,36(5):16-19. [7] 柯水发,王宝锦,朱烈夫,等. 我国国有林区产业转型困境解析与路径选择[J]. 世界林业研究,2018,31(5):44-50. [8] 李蕊. 大兴安岭国有林区管理体制改革研究[D]. 哈尔滨: 黑龙江大学, 2018. [9] 张志达,满益群,刘永红. 国有林区政企合一改革及相关政策问题:关于大兴安岭和伊春的调研报告[J]. 林业经济,2008(1):26-32. [10] 王玉芳,万志芳,蒋敏元. 国有林区政府社会管理职能重构[J]. 林业经济问题,2004(6):331-335. doi: 10.3969/j.issn.1005-9709.2004.06.004 [11] 吴晓松. 国有林区改革方向与模式研究[J]. 林业经济,2009(10):35-37. doi: 10.13843/j.cnki.lyjj.2009.10.011 [12] 王毅昌,蒋敏元. 东北、内蒙古重点国有林区管理体制改革探求[J]. 林业科学,2005(5):163-168. doi: 10.3321/j.issn:1001-7488.2005.05.029 [13] 曹玉昆,郭红岩,邱越,等. 政企政事分开改革对国有林区的影响[J]. 林业经济问题,2021,41(5):449-454. doi: 10.16832/j.cnki.1005-9709.20200277 [14] 张壮,赵红艳. 中国国有林区管理体制的重构:基于黑龙江省伊春国有林区的个案研究[J]. 行政管理改革,2019(9):79-86. doi: 10.3969/j.issn.1674-7453.2019.09.009 [15] 道格拉斯·C.诺思. 经济史中的结构与变迁[M]. 陈郁, 罗华平, 译. 上海: 上海三联书店, 1994. [16] 柯水发, 姜雪梅, 田明华. 林业政策学[M].北京: 中国农业出版社, 2014. [17] L.E.戴维斯,D.C .诺思. 制度创新的理论: 描述、类推与说明[M]//科斯. 财产权利与制度变迁: 产权学派与新制度学派译文集. 刘守英, 译. 上海: 生活·读书·新知三联书店, 1995. [18] 李秀峰. 制度变迁动因的研究框架:探索一种基于新制度主义理论的整合模型[J]. 北京行政学院学报,2014(4):8-14. doi: 10.3969/j.issn.1008-7621.2014.04.002 [19] 黄新华,于正伟. 新制度主义的制度分析范式:一个归纳性述评[J]. 财经问题研究,2010(3):17-25. doi: 10.3969/j.issn.1000-176X.2010.03.003 [20] 何俊志. 结构、历史与行为:历史制度主义的分析范式[J]. 国外社会科学,2002(5):25-33. doi: 10.3969/j.issn.1000-4777.2002.05.004 [21] 保罗·皮尔逊. 时间中的政治: 历史、制度与社会分析[M]. 黎汉基, 黄佩旋, 译. 南京: 江苏人民出版社, 2014. [22] 马得勇. 历史制度主义的渐进性制度变迁理论:兼论其在中国的适用性[J]. 经济社会体制比较,2018(5):158-170. [23] 董琼华. 论历史制度主义解析制度变迁的逻辑框架[J]. 嘉兴学院学报,2010,22(4):131-134. doi: 10.3969/i.issn.1008-6781.2010.04.025 [24] 韩鹏云,刘祖云. 我国农村公共产品供给制度的结构与历史性变迁:一个历史制度主义的分析范式[J]. 学术界,2011(5):37-44. [25] 吕丽,杨崇祺. 高校腐败治理的路径依赖与困境突破:基于历史制度主义视角的分析[J]. 中国行政管理,2017(8):68-72. doi: 10.3782/j.issn.1006-0863.2017.08.10 [26] 伊丽莎白·桑德斯,张贤明. 历史制度主义:分析框架、三种变体与动力机制[J]. 学习与探索,2017(1):42-49,174. [27] 道格拉斯·C.诺思. 制度、制度变迁与经济绩效[M]. 杭行, 译. 上海: 格致出版社, 2008. [28] 张壮,赵红艳. 我国国有林区治理体制变迁的路径依赖与革新研究[J]. 林业经济,2018,40(8):15-19. doi: 10.13843/j.cnki.lyjj.2018.08.003 [29] 吴光芸,万洋. 中国农村土地流转政策变迁的制度逻辑:基于历史制度主义的分析[J]. 青海社会科学,2019(1):86-94. [30] 罗伯特·K.殷. 案例研究: 设计与方法[M]. 3版. 周海涛, 李永贤, 张蘅, 译. 重庆: 重庆大学出版社, 2004. [31] 朱洪革,李海玲,毕爽,等. 重点国有林区管理体制改革研究综述[J]. 林业经济,2012(4):30-33. doi: 10.13843/j.cnki.lyjj.2012.04.013 [32] 伊春市地方志编纂委员会. 伊春市志[M]. 哈尔滨: 黑龙江人民出版社, 1995. [33] 伊春市人民政府. 我为祖国献木材[EB/OL]. (2019-09-04)[2022-11-07]. https://www.yc.gov.cn/xwzx/ycyw/2019/09/115894.html. [34] 谭柏荣,林翊华. 浅论建立林业现代企业制度的几个问题[J]. 林业经济,1995(1):28-33. doi: 10.13843/j.cnki.lyjj.1995.01.006 [35] 王有志,柏晓东,宋阳. 制度成本、林区困境与生态补偿[J]. 林业经济问题,2015,35(4):299-306,312. doi: 10.3969/j.issn.1005-9709.2015.04.003 [36] 左维秋,王榜发,王志勇. 计划经济下的国有林经营及林区社会的形成溯源[J]. 林业勘查设计,2004(1):1-2. [37] 徐晋涛,姜雪梅,季永杰. 重点国有林区改革与发展趋势的实证分析[J]. 林业经济,2006(1):10-15. [38] 唐忠, 柯水发, 田晓晖. 停伐背景下国有林区产业转型研究[M]. 北京: 中国林业出版社, 2019. [39] 詹姆斯·C.斯科特. 农民的道义经济学: 东南亚的反叛与生存[M]. 程立显, 刘建, 译. 南京: 译林出版社, 2001. [40] 王利平,葛建华. 合法性视角下的国有企业组织制度变迁[J]. 管理学报,2009,6(4):527-531. [41] 敖安强. 对国有林区社会转型的认识分析和对策[J]. 林业资源管理,2011(1):25-29. [42] 刘和旺. 诺思制度变迁的路径依赖理论新发展[J]. 经济评论,2006(2):64-68. -

期刊类型引用(3)

1. 万深玮,柯水发. 重点国有林区现代化的内涵、特征及评价体系建构. 中国林业经济. 2024(01): 11-22 .  百度学术

百度学术

2. 乔丹,袁婉潼,纪元,李红勋. 重点国有林区政企分开的机制与困境. 林业经济问题. 2023(04): 443-448 .  百度学术

百度学术

3. 柯水发,纪元,赵海兰. 重点国有林区改革成效、现实挑战与发展对策. 林草政策研究. 2023(03): 1-9 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(0)

下载:

下载: