Retrospect and Reflection on Chinese Fir Studies under the Perspective of Humanities and Social Sciences: a Knowledge Graph VisualizationAnalysis Based on CiteSpace

-

摘要:

从人文社科视角出发,借助文献计量分析工具CiteSpace,对1949年以来中国知网中杉木研究相关文献进行梳理,并对未来的研究进行思考。结果表明:杉木研究的发文量呈现先增后减的趋势;研究机构涉及农林类、综合类、师范类、民族类高等院校;研究涉及的历史时期包括明代至当代,主要集中于清代;研究区域主要聚焦我国出产杉木的南方省份;研究经历了1992年以前的发端阶段、1992—2007年的兴起阶段以及2008年至今的拓展阶段,并且呈现紧跟国家政策和服务地方发展的阶段特性;杉木研究热点内容集中于杉木经营、林业契约、木材贸易、森林碳汇四个主题。进一步提出人文社科视角下杉木研究可以结合新时期国家发展战略要求,从经济、政治、社会、文化、生态等不同层面继续推进。

Abstract:From the perspective of humanities and social sciences and with the help of CiteSpace, a bibliometric analysis tool, this paper combs relevant literatures on Chinese fir (Cunninghamia lanceolata) studies in CNKI and ponders over future studies. The results show that the number of published papers on Chinese fir studies presents a trend of increasing before decreasing; the research institutes involve a wide variety of colleges and universities, such as agricultural and forestry, comprehensive, normal and national ones; the research periods lasted from the Ming Dynasty to the contemporary era and are concentrated mainly in the Qing Dynasty; the study areas are focused mainly on the provinces and regions of southern China where Chinese fir is grown. The studies have experienced the inceptive stage before 1992, the rising stage from 1992 to 2007, and the developing stage from 2008 to date, exhibiting the features of keeping up with the national policy and serving the local development. The hot spot of Chinese wood studies includes four subjects: fir wood management, forestry contract, timber trade, and forest carbon sink. It is further proposed that Chinese fir studies under the perspective of humanities and social sciences can be carried forward at economic, political, social, cultural, ecological, and other different levels in combination with requirements of the national development strategy in the new era.

-

杉木作为我国特有树种,已有2 000多年的栽培和利用历史,主要分布在福建、浙江、湖南、贵州、江西、广西等16个南方省份[1]。第九次全国森林资源清查表明,杉木在人工乔木林的面积和蓄积量占比中均排名第一。杉木因具有特殊的生理特性和重要的经济价值,受到民众的喜爱并被广泛利用。在长期的利用和互动过程中,杉木与人类社会发生了密切的联系,产生了一系列社会现象,逐渐被赋予人文内涵[2]。杉木也因此受到自然科学和人文社会科学(简称人文社科)等多学科领域不同专家学者的关注和研究,通过中国知网(CNKI)数据库查询可知,关于杉木研究的文献最早出现于中华人民共和国成立初期,自然科学类和人文社科类的杉木研究同时起步,但自然科学类的杉木研究成果明显多于人文社科类。从目前学者对杉木研究的梳理情况来看,其主要有综合研究和专题研究两个角度,分析结果基本侧重于自然科学类,如刘圣恩等[3]从综合研究的角度梳理了1951—2013年国内外杉木研究情况,指出杉木研究主要集中在中国福建、广西、湖南、浙江、江西5个出产杉木的南方省份,其中福建在杉木研究的投入及成果等方面优势明显,还指出杉木研究热点主要集中在冰雪灾害、凋落物、土壤肥力、混交林、材质、遗传育种、碳固定模型等方面。俞新妥[4-5]从专题研究角度梳理了1990—2005年杉木生物学、生理学、种子选育、造林、经营、管理以及加工等方面的研究进展。而在杉木与人之间的互动中,以人的现实存在、人的社会属性和社会发展规律为研究对象的人文社科视角下[6],杉木研究也积累了较多成果,但还未见有学者进行系统梳理。因此,本文以此为契机,从人文社科视角对杉木研究进展进行梳理,一方面提高对人文社科视角下杉木研究的认识,另一方面以期能进一步拓展和深化杉木相关研究。

一. 数据来源与分析方法

一 数据来源

本文以中国知网为文献资料来源,选用高级检索方式,以“杉木”为主题或关键词,检索时开始时间不设限制,截止时间设置为2022年12月31日,共检索到1 892篇相关文献。为保证文献质量和代表性,期刊类文献选自北大核心、CSSCI以及CSCD三大核心数据库收录的期刊,学位论文则全部选择,剔除其中无作者的、传记、更正通告、会议综述以及报纸类等非研究性文献,最终获得422篇文献作为有效样本,文献样本发表起止时间为1992—2022年。浏览1992年之前的文献,发现人文社科视角下杉木相关的研究也有涉及,但大部分为叙述型文献,研究型文献的数量不多。因此,本文未将1992年之前的文献纳入CiteSpace知识图谱分析之中,但在后文的论述中会有所涉及。

二 分析方法

本文主要运用CiteSpace 5.8 R3软件进行知识图谱可视化分析,运行时设置时间切片为1年,阈值调整为前30,其他选项以默认值为准。绘制的图谱结合运用Excel制成发文量、研究机构发文情况、研究时期及地区共现词等图表,再结合各部分所对应的文献内容,进一步分析得出杉木研究的外部特征和内在联系。

二. 研究基本情况

一 发文量

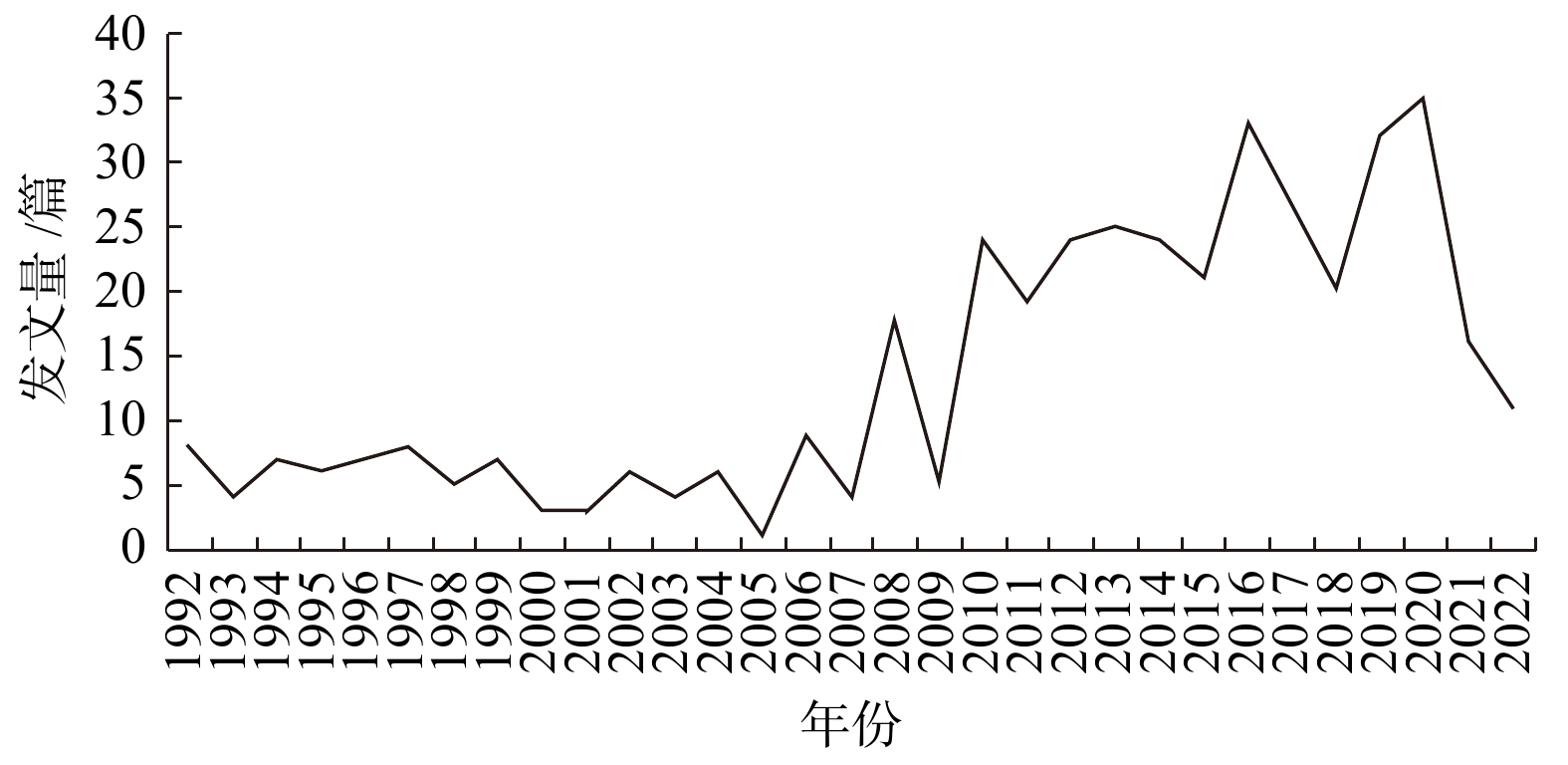

发文量是衡量相关研究进展和所取得成果的重要指标之一,其在时间上的分布可反映出某一研究领域的动态发展过程。通过对杉木研究的文献统计分析可知(见图1),1992—2022年,人文社科视角下杉木研究年均发文量为13.6篇,呈现出先增后减的趋势。其中,在1992—2007年研究成果较少,处于低位稳定波动,这一时期累计发文量为88篇,年均发文量为5.5篇,低于整体年均发文量,可见该时期内人文社科视角下杉木研究已经受到学者关注,相关研究开始兴起;2008—2015年研究成果有所增加,这一时期累计发文量为160篇,年均发文量20篇,大于整体年均发文量,可见该时期内杉木研究开始发展,研究的学者逐渐增多;2016—2020年累计发文量为147篇,年均发文量为29.4篇,远大于整体年均发文量,并且分别在2020年和2016年达到峰值35篇和次峰值33篇,可见该时期内杉木研究受到更多的学者关注,呈现持续发展的状态;2020年以后,发文量有所减少,截至2022年12月31日累计发文量为27篇,年均发文量为13.5篇,与整体年均发文量持平,可见该时期的研究成果虽有所减少,但依然方兴未艾。

二 研究机构

研究机构是相关研究领域主导力量的体现。对杉木研究机构的发文量进行排序,得到排名前10的机构(见表1),可以看出,人文社科视角下杉木研究主要分布在农林类和综合类高等院校中,但师范类和民族类高等院校发文量也较多。其中,福建农林大学的发文量最多,为51篇,该院校在所有机构中发文时间最早,为1995年。其次是北京林业大学(前身为北京林学院)和浙江农林大学(前身为浙江林学院),这两所院校的发文量相同,均为30篇,相较而言,北京林业大学的发文时间早于浙江农林大学11年。其他院校如贵州大学、南京林业大学、中南林业科技大学、贵州师范大学等的发文量大于10篇。总体来看,人文社科视角下杉木研究涉及农林类、综合类、师范类、民族类高等院校。

表 1 主要研究机构发文情况排序 机构 发文数量/篇 最早发文时间 1 福建农林大学 51 1995 2 北京林业大学 30 1997 2 浙江农林大学 30 2008 3 贵州大学 24 2004 4 南京林业大学 16 1999 5 中南林业科技大学 15 2007 6 贵州师范大学 13 2008 7 广西民族大学 9 2011 7 陕西师范大学 9 2014 7 中国林业科学研究院 9 1999 8 华南农业大学 8 1997 9 吉首大学 7 2010 9 华中师范大学 7 2012 9 广西大学 7 2008 9 云南大学 7 2003 9 华中农业大学 7 2010 10 中央民族大学 6 2007 三 研究涉及的历史时期及地区

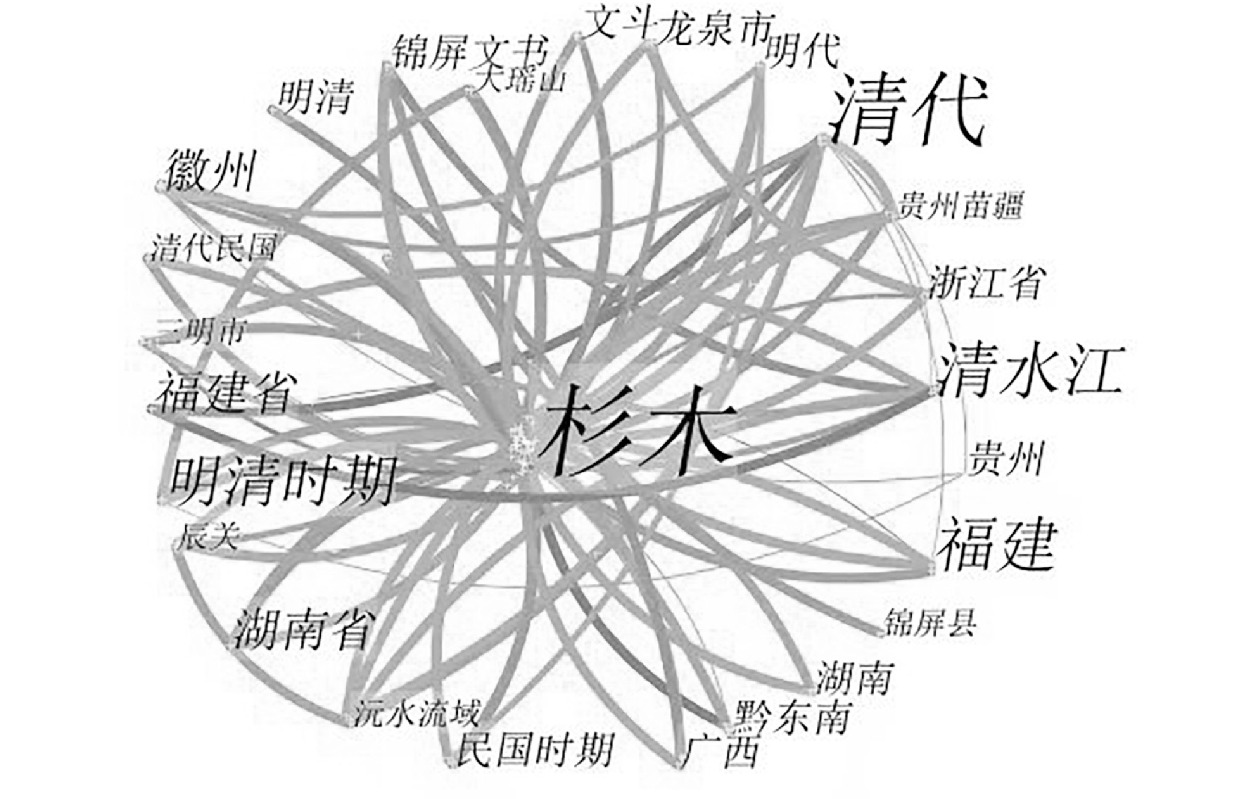

研究涉及的历史时期及地区一定程度上能体现出杉木在相关研究领域的集中情况。本文为保证研究涉及的历史时期及地区共现词的代表性和使其清晰呈现,设置CiteSpace 5.8 R3中临界值为2(即当时期或地区的共现词出现两次以上才显示),结果如图2所示。通过分析可知,人文社科视角下杉木研究涉及的历史时期包括明代至当代,集中于清代,共现词有“清代”“明清时期”“明清”“明代”“清代民国”“民国时期”。以省份为划分依据,杉木研究涉及的地区均属于出产杉木的南方省份(区),如福建,共现词有“福建”“福建省”“三明市”;贵州,共现词有“清水江”“黔东南”“锦屏县”“文斗”“贵州”“贵州苗疆”;湖南,共现词有“沅水流域”“湖南”“湖南省”;安徽,共现词有“徽州”;浙江,共现词有“龙泉市”“浙江省”;广西,共现词有“广西”“大瑶山”。

三. 研究阶段特征

杉木研究阶段的特征分析能体现相关研究的发展趋势,并且可以看出研究成果与国家发展战略及地方经济发展的契合程度。通过查阅和分析文献,再结合发文量以及研究的广度和深度,将人文社科视角下杉木研究划分为发端(1992年以前)、兴起(1992—2007年)以及拓展(2008年至今)三个阶段。

一 1992年以前:发端

从中国知网文献收录情况来看,最早的人文社科视角下关于杉木研究的文献为1955年吴中伦的《杉木分布的初步研究》一文,该文对杉木的分布进行了阐述[7]。到改革开放初期,有学者在研究商品流通时,论述了杉条木计价方法−龙泉码价[8]。之后一直到20世纪90年代前后,学者陆续对杉木生产与经营[9-10]以及杉木林区兴衰史[11]等进行了初步探究。而在此期间,随着在福建、贵州、湖南等省份发现林业契约,学者基于契约内容,对其中与杉木相关的经济关系进行探讨[12],也有学者对不同地区的契约内容进行比较[13]。但在1992年之前,因林业改革措施不具体、缺乏长远规划,大量砍伐天然林为工业服务,加之林业研究机构和人员力量单薄,从而呈现出杉木相关研究不深入、发文量稀疏零散的局面,因此,将1992年以前称为杉木研究的发端阶段。

二 1992—2007年:兴起

1992年,我国经济体制由计划经济转向市场经济,同年5月签署了《联合国气候变化框架公约》,并且随着1998年天然林资源保护以及2002年退耕还林等工程的开展和试点,同时受国际林业发展态势的影响,我国林业进入一个新的发展阶段。这一阶段关于杉木的具体研究内容及标识词见表2。杉木作为南方林区主要树种,学者主要基于地方情况以及国家发展战略要求,从林业经济、生态环境保护、杉木经营以及杉木利用等方面展开研究[14-15]。随着民间文献的发掘,学者开始关注契约文书中与杉木相关的内容,并进行汇编和研究。此外,该期间也有学者关注杉木与文化、社会变迁等[16]。整体来看,与上一阶段相比,该阶段取得的研究成果有所增加,研究广度和深度有所提升,因此,将1992—2007年这一时期称为杉木研究的兴起阶段。

表 2 1992—2007年杉木研究内容及标识词研究内容 标识词 杉木利用 建木、吊脚楼、材积、实木家具、清式家具、高脚楼、风雨桥 杉木经营 丰产林、人工林、林业生产、杉木造林、林木良种、马尾松、森林资源、混交林、天然更新、阔叶树种、用材林、杉木纯林、动态管理、退耕林、强度间伐、主伐年龄、科学技术、资产经营、经营模式、经济作物、林地、林木种苗、分类经营、公益林、经营管理、科学决策、经营评价、经济成熟 杉木与契约 林业契约、锦屏文书、契约文书 杉木与林业经济 林业经济、经济效益、林价、预测模型、投资结构、经济、投入产出、动态评估、资产评估、经济评价、效益分析、林业税费、净现值、生态经济 杉木与文化 文化交流、文化交往、宗教信仰、风俗习惯、生育观、风水树 杉木与生态环境保护 生态失衡、环境成本、森林景观、美学评价、生态状况 杉木与社会变迁 变迁、社会变迁、经济变迁 三 2008年至今:拓展

2008年是党的十七大开局之年,一直到2022年的15年间,先后提出了生态文明建设、乡村振兴等重大战略,其中也着重强调了树立和践行人与自然和谐共生理念以及继续加强生态保护和生态安全的论断。自2008年以来,我国森林面积大幅增加,期间学者结合党的重大战略和经济发展需要,从杉木经营、林业经济、生态环境保护、乡村发展等方面对杉木展开研究[17-18]。特别是在党的十七大提出碳汇对推进生态文明建设的重要意义和价值之后,学者对杉木与碳汇研究的重视程度加强。自2021年碳中和、碳达峰被列入政府工作报告并作为重要任务开始,杉木与碳汇的研究成果迭出。该时期内各类山林契约文书的陆续收集、整理和出版,为明清时期杉木研究扩充了基础资料,深化了杉木与林业经济、社会发展关系的研究[19],也涉及木材贸易、文化等方面的探索[20],具体研究内容及标识词见表3。整体来看,该时期杉木相关研究深度和广度进一步增加,因此,可将2008年至今的这一时期称为杉木研究的拓展阶段。

表 3 2008—2022年杉木研究内容及标识词研究内容 标识词 杉木利用 木材鉴定、杉木屋、传统工艺、宗族祠堂 杉木经营 管理机制、纠纷、林业经营、营林企业、经营形式、林权流转、退耕还林、国有林场、林权制度改革、林地经营、经营决策、森林抚育、发展对策、种子园、林场、林木资源、抚育采伐、连片经营、林农兼作、佃杉造林、林地流转、流转期限、营林效率、营林主体、人工营林、育种策略 杉木与契约 石仓契约、徽州文书、买卖契约、传统规约、民间规则 杉木与林业经济 经济发展、价值、经营利润、评价、影响、森林认证、林木资产、供给决策、供给意愿、供给潜力、驱动力、成本利润、价格、历史成本、成本收益、影响因素、机会成本、经济价值、实物期权、价值评价、林下经济、生产效率、林业投资、山林经济、公允价值、森林保险、经营效率、林地产权 杉木与文化 仪式、地域文化、宗族、文化语境、禁忌、生态文化、传统文化、林业文化、文化变迁、文化适应、文化内涵、文化空间、文化要素、世界遗产、侗族文化、苗族文化、农耕文化 杉木与生态环境保护 生态规划、森林公园、生态建设、维护功能、环境管理、生态家园、生态效益、保护对策、生态恢复、环境保护、生态、森林城市、森林生态、气候变化、景观价值、生态服务、乡土景观、康养旅游、生态银行、生态叙事、生态管理、景观、服务功能 杉木与贸易 木材贸易、贸易、竹木贸易、交易体系 杉木与碳汇 碳汇、碳密度、固碳、森林碳汇、碳价格、碳汇市场、碳补偿、碳供给、碳汇供给、补偿标准、生态补偿、价值评估、固碳能力、碳成本、指标体系、碳汇效益、碳汇收益、林业碳汇、固碳成本、碳汇成本、增汇策略、碳储量、森林固碳、碳汇造林、碳交易、碳中和 杉木与乡村发展 权利结构、乡村社会、移民、生存方式、乡村生活、生计方式、地方社会、地域整合、秩序、社区发展、乡村振兴、脱贫攻坚、相对贫困、农业、产业变迁、产业现状、农业发展、林业社会、国家治理、人群互动、区域、经济生活、产业资源、山区开发、乡村聚落 四. 研究主题

在运用CiteSpace 5.8 R3关键词聚类法初步分析得出的杉木整体研究网络中,涉及的研究主题较多,但各主题较为分散,紧密度不高。进一步将聚类数量调整为8类以后,图谱模块值为0.860 9,平均轮廓值为0.943 7,整体聚类效果较好、结果合理。本研究最终将关键词聚为8类,分别为#0(木材贸易)、#1(契约文书)、#2(杉木)、#3(公益林)、#4(森林资源)、#5(农户)、#6(资产评估)、#7(变迁),各聚类中频数为5以上的关键词如表4所示,并按照各阶段涉及的内容将研究热点归纳为杉木经营、林业契约、木材贸易、森林碳汇四个研究主题。

表 4 有关杉木研究的重要关键词序号 词频 中心性 关键词 1 34 0.24 杉木 2 15 0.15 清代 3 12 0.02 森林碳汇 4 11 0.09 森林资源 5 10 0.11 用材林 6 9 0.04 契约文书 7 8 0.08 清水江 8 8 0.05 资产评估 9 7 0.06 农户 10 7 0.04 林业契约 11 7 0.05 福建 12 7 0.08 苗族 13 6 0.06 人工林 14 6 0.03 明清时期 15 6 0.05 木材贸易 16 6 0.04 杉木林 17 6 0.03 生态效益 18 5 0.03 公益林 19 5 0.02 变迁 20 5 0.02 社会变迁 一 杉木经营

该研究主题在前文划分的三个阶段中,均受到学者的关注。其中包含的聚类有#3(公益林)、#4(森林资源),重要关键词有森林资源、用材林、人工林、杉木林、公益林等。该主题的研究内容主要从杉木经营的原因、模式、制度等方面展开。

在杉木经营的原因方面,学者的观点主要包括市场需求扩大、生态环境问题突出以及林业经济可持续发展,如有学者指出在市场需求的驱动下,林木资源的利用促进了杉木种植与经营[21],使杉木经营开始以产业的形式在空间上进行扩展[22]。杉木种植和经营可以保持水土、涵养水分[23],丰富的杉木资源在生态环境保护中发挥着巨大作用[24]。此外,也有学者指出侗族地区的经济发展与以种植杉木用材林为主的造林业息息相关,但需要构建杉木培育、加工、增值、保护一体化的立体发展体系以促进林业经济可持续发展[25]。

在杉木经营的模式方面,一些学者从生态经济学的角度出发,指出杉木混交林可以弥补人工杉木纯林在抗病虫害方面的不足[26],中幼龄阔叶树下营造杉木的模式有利于生态环境保护[27],结合立地条件、林分密度等因素优化经营模式可以实现杉木质量的提升[28]。也有学者从目前人工杉木林经营过程中存在的森林资源不足、树种习性不同、结构不合理等问题出发,系统梳理了杉木林经营的发展历程和模式,找出了林木资源变化的原因及影响因素,并提出以生态保护、优化服务的可持续发展为目标的杉木林经营模式[29-30],如林粮轮作、炼山造林、天然林窗造林、网格状砍伐迹地造林等[31]。

在杉木经营的制度方面,研究主要围绕集体林权制度改革展开,如学者从林权制度的角度分析了贵州省锦屏县杉木林经营的历史、现状以及存在的问题,提出了优化集体林权制度的对策[32]。也有学者从林业税费角度出发,基于杉木生长指标、市场价格、生产成本测算收益率和净现值,对杉木经营决策提出建议[33]。还有学者认为集体林权制度改革后,税费减免和补贴对农户造林的意愿有促进作用,林权流转和抵押缓解了生产要素对农户的束缚,但限伐增加了农户经营林木的成本[34]。

二 林业契约

该研究主题主要集中在前文划分的第二和第三阶段。其中包含的聚类有#1(契约文书),重要关键词有清代、契约文书、清水江、林业契约、明清时期等。该主题的研究内容主要包括明清时期林业契约的内容及作用等。

在林业契约的内容方面,一些学者分析了林业契约中的双音节词[35],从“买”“卖”类词语的历史演变进行了研究[36]。但有更多的学者分析了林业契约内容的差异,如有学者分析了清代徽州和贵州清水江的林业契约,认为虽然两地的山林均以杉木为主,但契约的格式、条款等存在差异[37]。也有学者分析了清代清水江、徽州、浙东等地区与杉木紧密关联的林业契约之间的差异,并指出林业契约中的主体、标的以及标识均有不同[38-39]。

在林业契约的作用方面,大部分学者认为林业契约可以约束人类的行为和习惯,是较为流行的杉木林管理方式,林业契约将情和理融于一体,维护了社会的和谐和稳定[40-41]。林业契约的存在使民众信心增加,也佐证了以杉木为主的林业经济的繁荣[42]。部分学者也围绕这些内容从不同角度进行分析,如覃丹妮[43]从利益分层的角度分析了清水江流域林业契约对杉木人工营林以及当地居民的影响;瞿见[44]从采伐权的角度分析了清水江林业契约中的杉木股份结构,认为这种结构建构了相对封闭和稳定的系统。

三 木材贸易

该研究主题在前文划分的第三阶段中受到较多学者关注。其中包含的聚类有#0(木材贸易)、#7(变迁),重要关键词有木材贸易、苗族、变迁、社会变迁等。该主题的研究内容主要是明清时期杉木主产省份内各大水系及流域木材贸易的缘起、发展、变化及社会效应等。

部分学者关注木材贸易缘起,认为木材贸易兴起和繁荣的主要原因是丰富的杉木资源、畅通的水路、繁荣的商业以及“皇木”的采办等[45-46]。部分学者关注木材贸易中采伐和运输的过程、市场规模、参与人群等[47-48],还注意到木材贸易发展的兴衰变化。例如,范金民[49]分析了明清时期木材贸易经历了弱—强—弱的发展过程,并指出随着木材贸易而出现的木商也经历了出现—活跃—消失的变化过程;许存健[50]指出清代沅水流域木材贸易因商业的发展而兴盛和繁荣,咸丰时期因发生动乱,森林资源受到破坏,导致木材贸易逐渐衰败。有更多学者注意到明清时期木材贸易引起的社会变迁,并且指出木材贸易的兴起使各地区均融入全国贸易体系之中,打破了各民族交流、交往的空间阻隔,使各群体之间的互动增加,地方社会权利结构发生变化,逐渐形成嵌入社会的林业[51-52]。

四 森林碳汇

该研究主题在前文划分的第二和第三阶段持续受到关注。其中包含的聚类有#2(杉木)、#5(农户)、#6(资产评估),重要关键词有森林碳汇、资产评估、农户、福建、生态效益等。

从相关研究成果来看,杉木森林碳汇的研究是在应对气候变化、生态环境被破坏等背景下产生的[53],学者大多以南方省份如浙江、福建、江西、湖北等的杉木林或杉木作为案例点和案例树种,并运用计量经济学模型进行分析,研究内容主要围绕杉木的固碳成本、碳汇供给潜力、碳汇交易、碳汇收益、碳汇影响因素等方面展开[54-55],并将分析结果与生态补偿标准制定、市场价格调控、投资经营政策措施以及农户参与造林意愿等相结合[56-57]。如一些学者通过对浙江、福建、江西杉木林固碳的成本进行分析,认为轮伐期、利率、木材价格的变化为采用政策手段降低固碳成本提供了可能[58-59]。一些学者利用相关模型测算了浙江省部分地区人工杉木林20年期的固碳成本和碳汇价格,指出减排企业和碳汇供给主体可以利用市场手段,制定碳汇市场价格,以此为政府制定生态补偿政策提供思路[60]。也有学者对湖北碳汇造杉林的项目进行了分析,指出农户是碳汇造林的直接参与者,合理有效的碳汇造林生态补偿,一方面可以兼顾农户偏好并提升其积极性,另一方面可以兼顾社会追求的碳汇效益[61],但在获得碳汇收益的同时,要重视最优轮伐期和碳汇项目的期限[62]。

五. 结论与思考

总体来看,人文社科视角下杉木研究自1949年以来逐渐发展,研究机构对其关注度逐渐提高,明代以来的杉木研究逐渐形成体系,研究地区与杉木主产区高度契合,研究阶段特征明显,研究主题逐渐拓展,研究内容紧跟国家发展和时代变化,研究的深度和广度也逐渐增强。同时可以看出,人文社科视角下杉木研究内容涉及经济、社会、文化、生态等层面,且更多集中于经济、社会、生态层面,而政治层面的研究还存在一定的空缺,文化层面的研究也未形成热点。此外,国外学者对杉木研究也有关注,如美国圣约翰大学孟一衡在其著作《杉木与帝国:早期近代中国的森林革命》中以杉木为中心,分析了早期近代中国(宋、元、明时期)南方森林生态环境和林业经营管理模式的变迁[63]。因此,在继承和借鉴国内外现有研究成果的基础上,本文提出以下思考。

第一,关注各历史时期杉木与经济、政治、社会、文化、生态的互动关系及影响。随着社会发展与变迁,杉木与经济、政治、社会、文化、生态之间的互动关系并不平衡,处于动态变化中,因此,可进一步深入分析这些互动关系的变化及其产生的影响,寻找历史经验和做法,总结发展和变化规律,为当今协调和平衡地方经济发展提供借鉴。

第二,关注杉木文化遗产保护与利用。杉木文化遗产作为林业文化遗产的重要组成部分,蕴含着丰富的生态保护思想,如护林碑中林木保护、水土保持、景观构建等思想观念。因时代、地域、民族等的不同,产杉区人民在长期与杉木互动的过程中所形成的文化遗产的表现和内涵也存在着一定的差异,特别是浙江、江苏、福建等对外交流频繁的南方沿海省份与其他省份存在较大差异。因此,对各区域、各时期杉木文化遗产进行研究和比较,找出杉木文化遗产在表现和内涵上的差异,并结合现代科学技术还原和挖掘杉木文化遗产的多重价值,可丰富在文化层面的杉木研究。

第三,关注地方社会治理中杉木与社会空间重构、社会结构转型以及林业政策演变的关系。杉木在人类社会生活中栽培与利用时间长,且人工造杉、木材贸易等经历了从兴起、繁荣再到弱化的过程,这一过程与民众生产生活空间、社会结构以及林业政策等相辅相成。因此,可以从地方治理视角探究历史时期杉木栽培、利用以及贸易过程中与社会空间重构、人际交往以及林业政策演变的关系,以此反观以杉木为发展基础的后社会效应,为研究区域的社会空间重构、社会结构转型以及地方社会治理等奠定基础和提供新的视角。

第四,关注杉木生态产品价值实现的实践探索及转化路径。2021年4月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》,2022年10月党的二十大报告中重点阐述了生态文明建设、绿水青山与金山银山相互转化以及人与自然和谐共生的现代化理念。杉木是森林生态系统的重要组成部分,因此,结合生态学、经济学、社会学、历史学等相关学科的理论和方法,探究杉木生态产品价值实现及转化路径,深入开展杉木与碳达峰、碳中和方面的研究,对促进生态环境保护、实现绿色可持续发展等具有积极意义。

-

表 1 主要研究机构发文情况

排序 机构 发文数量/篇 最早发文时间 1 福建农林大学 51 1995 2 北京林业大学 30 1997 2 浙江农林大学 30 2008 3 贵州大学 24 2004 4 南京林业大学 16 1999 5 中南林业科技大学 15 2007 6 贵州师范大学 13 2008 7 广西民族大学 9 2011 7 陕西师范大学 9 2014 7 中国林业科学研究院 9 1999 8 华南农业大学 8 1997 9 吉首大学 7 2010 9 华中师范大学 7 2012 9 广西大学 7 2008 9 云南大学 7 2003 9 华中农业大学 7 2010 10 中央民族大学 6 2007 表 2 1992—2007年杉木研究内容及标识词

研究内容 标识词 杉木利用 建木、吊脚楼、材积、实木家具、清式家具、高脚楼、风雨桥 杉木经营 丰产林、人工林、林业生产、杉木造林、林木良种、马尾松、森林资源、混交林、天然更新、阔叶树种、用材林、杉木纯林、动态管理、退耕林、强度间伐、主伐年龄、科学技术、资产经营、经营模式、经济作物、林地、林木种苗、分类经营、公益林、经营管理、科学决策、经营评价、经济成熟 杉木与契约 林业契约、锦屏文书、契约文书 杉木与林业经济 林业经济、经济效益、林价、预测模型、投资结构、经济、投入产出、动态评估、资产评估、经济评价、效益分析、林业税费、净现值、生态经济 杉木与文化 文化交流、文化交往、宗教信仰、风俗习惯、生育观、风水树 杉木与生态环境保护 生态失衡、环境成本、森林景观、美学评价、生态状况 杉木与社会变迁 变迁、社会变迁、经济变迁 表 3 2008—2022年杉木研究内容及标识词

研究内容 标识词 杉木利用 木材鉴定、杉木屋、传统工艺、宗族祠堂 杉木经营 管理机制、纠纷、林业经营、营林企业、经营形式、林权流转、退耕还林、国有林场、林权制度改革、林地经营、经营决策、森林抚育、发展对策、种子园、林场、林木资源、抚育采伐、连片经营、林农兼作、佃杉造林、林地流转、流转期限、营林效率、营林主体、人工营林、育种策略 杉木与契约 石仓契约、徽州文书、买卖契约、传统规约、民间规则 杉木与林业经济 经济发展、价值、经营利润、评价、影响、森林认证、林木资产、供给决策、供给意愿、供给潜力、驱动力、成本利润、价格、历史成本、成本收益、影响因素、机会成本、经济价值、实物期权、价值评价、林下经济、生产效率、林业投资、山林经济、公允价值、森林保险、经营效率、林地产权 杉木与文化 仪式、地域文化、宗族、文化语境、禁忌、生态文化、传统文化、林业文化、文化变迁、文化适应、文化内涵、文化空间、文化要素、世界遗产、侗族文化、苗族文化、农耕文化 杉木与生态环境保护 生态规划、森林公园、生态建设、维护功能、环境管理、生态家园、生态效益、保护对策、生态恢复、环境保护、生态、森林城市、森林生态、气候变化、景观价值、生态服务、乡土景观、康养旅游、生态银行、生态叙事、生态管理、景观、服务功能 杉木与贸易 木材贸易、贸易、竹木贸易、交易体系 杉木与碳汇 碳汇、碳密度、固碳、森林碳汇、碳价格、碳汇市场、碳补偿、碳供给、碳汇供给、补偿标准、生态补偿、价值评估、固碳能力、碳成本、指标体系、碳汇效益、碳汇收益、林业碳汇、固碳成本、碳汇成本、增汇策略、碳储量、森林固碳、碳汇造林、碳交易、碳中和 杉木与乡村发展 权利结构、乡村社会、移民、生存方式、乡村生活、生计方式、地方社会、地域整合、秩序、社区发展、乡村振兴、脱贫攻坚、相对贫困、农业、产业变迁、产业现状、农业发展、林业社会、国家治理、人群互动、区域、经济生活、产业资源、山区开发、乡村聚落 表 4 有关杉木研究的重要关键词

序号 词频 中心性 关键词 1 34 0.24 杉木 2 15 0.15 清代 3 12 0.02 森林碳汇 4 11 0.09 森林资源 5 10 0.11 用材林 6 9 0.04 契约文书 7 8 0.08 清水江 8 8 0.05 资产评估 9 7 0.06 农户 10 7 0.04 林业契约 11 7 0.05 福建 12 7 0.08 苗族 13 6 0.06 人工林 14 6 0.03 明清时期 15 6 0.05 木材贸易 16 6 0.04 杉木林 17 6 0.03 生态效益 18 5 0.03 公益林 19 5 0.02 变迁 20 5 0.02 社会变迁 -

[1] 吴中伦. 杉木[M]. 北京:中国林业出版社,1984:9-13. [2] 江民锦. 我国南方杉木文化现象探析[J]. 生态经济,2010(11):188-191. [3] 刘圣恩,林开敏,郑文辉,等. 杉木研究科技文献计量分析[J]. 森林与环境学报,2015,35(1):19-25. [4] 俞新妥. 中国杉木90年代的研究进展Ⅱ:杉木造林和经营的研究综述[J]. 福建林学院学报,2000(2):179-188. [5] 俞新妥. 中国杉木研究进展(2000-2005)Ⅱ:杉木遗传育种、森林培育、经营、计测、木材加工利用的研究综述[J]. 福建林学院学报,2006(3):266-274. [6] 蒋重跃. 关于人文社会科学的学科性与科学性问题[J]. 渤海大学学报(哲学社会科学版),2019,41(3):1-10. [7] 吴中伦. 杉木分布的初步研究[J]. 地理学报,1955(3):273-285. [8] 杨芳华,简根源. 龙泉码价考[J]. 林业经济,1980(2):12-19. [9] 陈植. 杉木造林技术遗产的初步研究[J]. 中国农史,1985(2):50-62. [10] 吴兴然. 明清时期锦屏苗木生产经营初探[J]. 贵州社会科学,1990(4):58-61. [11] 李贻格. 江西遂川杉木林区兴衰史[J]. 农业考古,1990(1):207-208. [12] 王日根. 清至民国建瓯土地契约中的经济关系探微[J]. 中国经济史研究,1990(3):52-62. [13] 杨有赓. 清代苗族山林买卖契约反映的苗汉等族间的经济关系[J]. 贵州民族研究,1990(3):110-117. [14] 胡育辉. 杉木间伐材定向结构刨花板及其在房屋建筑中的应用[J]. 林业科技通讯,2000(4):4-5. [15] 杨军昌,李维嘉. 少数民族传统营林地方性知识对生态环境维护的价值试论:以清水江流域加池苗寨为对象[J]. 生态经济,2019,35(12):215-221. [16] 马奎,金明. 试析历史上侗汉人民经济文化交往[J]. 中南民族学院学报(哲学社会科学版),1992(4):121-125. [17] 周恩宇,刘梅. 以“林”为“生”:一项西南山地人工营林系统的历史人类学研究[J]. 中国农业大学学报(社会科学版),2022,39(3):167-181. [18] 章艳涛,王景新. 脱贫攻坚、乡村振兴和新型城镇化衔接的策略、经验与问题:顺昌县洋墩乡响应国家“三大战略”案例研究[J]. 农村经济,2020(8):52-59. [19] 林芊,杨春华. 清水江林业契约与林农经济史的量化关系研究[J]. 原生态民族文化学刊,2017,9(4):25-35. [20] 王俊敏,吴述松. 清水江文书蕴藏的山地农耕文化探究[J]. 贵州民族研究,2022,43(2):78-84. [21] 王保宁,朱光涌. 从抵制到接受:清代浙江的玉米种植[J]. 中国历史地理论丛,2019,34(1):108-117. [22] 汪娇. 明清闽浙赣皖交界地区林木资源利用研究[D]. 西安:陕西师范大学,2020:61. [23] 林光耀,卢镜明,杨玉盛,等. 不同年龄杉木林水源涵养功能的探讨[J]. 林业经济问题,1995(4):37-39. [24] 彭镇华. 徽商兴起与中国传统林业[J]. 林业科学研究,2002(2):121-130. [25] 吴佺新,龙初凡. 侗族地区立体林业经济开发构想[J]. 贵州民族研究,1996(2):38-44. [26] 刘明谊,林思祖,陈存及,等. 杉木混交林营造的生态经济新途径[J]. 林业经济问题,1998(3):62-64. [27] 张佩,杨伦增,冯枫. 森林认证促进生态环境保护的路径:基于顺昌县国有林场的调查[J]. 林业经济问题,2014,34(3):243-249. [28] 贺志龙,张芸香,郭晋平. 我国近自然森林经营技术与效果评价研究进展[J]. 山西农业科学,2017,45(9):1566-1570. [29] 杨馥宁. 江西省靖安县森林经营模式研究[D]. 北京:北京林业大学,2008:143-145. [30] 张自强,李怡,高岚. 农户林地经营的适度规模研究:基于粤、浙、皖三省的调查数据[J]. 中国农业大学学报,2018,23(9):231-240. [31] 姚瑶,赵富伟,谢镇国,等. 黔东南苗族对杉木林的传统经营、利用和保护研究[J]. 云南农业大学学报(自然科学),2014,29(5):623-629. [32] 禹丹云. 锦屏县集体林区林权制度改革的问题与对策[D]. 贵阳:贵州大学,2008:4. [33] 郑德祥,陈平留,谢德新,等. 林业税费改革对森林资源资产经营决策影响分析[J]. 林业经济问题,2006(6):514-518. [34] 杨萍,张红霄,彭晓民,等. 集体林权制度改革对农户造林意愿的影响:基于江西省6个案例村农户调查[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版),2013,13(3):58-66. [35] 王玉. 锦屏文书双音节词研究[D]. 湘潭:湘潭大学,2019:91. [36] 张静. 古代契约文书中“买”、“卖”类词语历时演变研究[D]. 西安:陕西师范大学,2017:101. [37] 付饶. 清代贵州清水江地区与徽州地区林业契约的比较[D]. 贵阳:贵州民族大学,2016:17-26. [38] 李秋梅. 清代买卖契约地区差异性的初步研究:以清水江、徽州和浙东地区为中心的考察[J]. 中国经济史研究,2019(5):2. [39] 吴才茂. 清水江文书所见清代苗族女性买卖土地契约的形制与特点:兼与徽州文书之比较[J]. 安徽师范大学学报(人文社会科学版),2017,45(3):281-288. [40] 袁涓文. 贵州锦屏文书中关于林权流转的研究:以锦屏县加池村四合院山林契约为例[J]. 农业考古,2012(6):225-229. [41] 吴声军. 论林业契约对林地产权的维护功能[D]. 吉首:吉首大学,2010:63. [42] 罗洪洋. 清代黔东南锦屏苗族林业契约之卖契研究[J]. 民族研究,2007(4):80-90. [43] 覃丹妮. 清水江流域人工营林业中契约的分成研究[D]. 吉首:吉首大学,2016:16-45. [44] 瞿见. 同股同权?清水江林业契约中的多元股份结构[J]. 原生态民族文化学刊,2022,14(2):32-41. [45] 蓝勇. 明清时期的皇木采办[J]. 历史研究,1994(6):86-98. [46] 许存健. 清代辰关与沅水流域商品流通研究[D]. 天津:南开大学,2017:15-53. [47] 何梦竹. 民国时期湖南木材贸易研究[D]. 北京:北京林业大学,2016:11-32. [48] 许金华. 近代江西木材外销的历史初探[J]. 农业考古,2010(1):293-295. [49] 范金民. 明代徽州木商经营活动述略[J]. 安徽大学学报(哲学社会科学版),2020,44(2):1-17. [50] 许存健. 清代西南民族地区的木材贸易研究:以沅水流域为中心[J]. 广西民族研究,2016(5):126-132. [51] 王君. 杉木之利:清代中后期清水江下游地区人群关系的变革[J]. 贵州民族研究,2016,37(1):182-187. [52] 吴才茂. 从契约文书看清代以来清水江下游苗、侗族妇女的权利地位[J]. 西南大学学报(社会科学版),2013,39(4):155-161. [53] 朱臻,沈月琴,张耀启,等. 碳汇经营目标下的林地期望价值变化及碳供给:基于杉木裸地造林假设研究[J]. 林业科学,2012,48(11):112-116. [54] 沈月琴,王枫,张耀启,等. 中国南方杉木森林碳汇供给的经济分析[J]. 林业科学,2013,49(9):140-147. [55] 朱臻,沈月琴,白江迪. 南方集体林区林农的风险态度与碳汇供给决策:一个来自浙江的风险偏好实验[J]. 中国软科学,2015(7):148-157. [56] 董捷,曾咪. 基于碳汇收益和木材收益损失的碳汇造林补偿标准研究[J]. 浙江农业学报,2022,34(4):790-800. [57] 刘梅娟,钱怡霖,郑根水. 基于造林成本法的森林碳汇成本影响因素研究[J]. 财会月刊,2020(9):79-84. [58] 沈月琴,王小玲,王枫,等. 农户经营杉木林的碳汇供给及其影响因素[J]. 中国人口·资源与环境,2013,23(8):42-47. [59] 曾程,沈月琴,朱臻,等. 基于造林再造林项目的杉木固碳成本收益分析[J]. 浙江农林大学学报,2015,32(1):127-132. [60] 李泠颖. 基于碳汇核算的湖南省森林生态补偿机制研究[D]. 长沙:中南林业科技大学,2019:44-45. [61] 曾咪. 基于农户受偿意愿和林地期望价值的碳汇造林补偿标准研究[D]. 武汉:华中农业大学,2021:55. [62] 周伟,高岚. 森林碳汇收益的实证分析:以广东省杉木林为例[J]. 科技管理研究,2015,35(2):219-223. [63] 孟一衡. 杉木与帝国:早期近代中国的森林革命[M]. 张连伟,李莉,李飞,等译. 上海:上海人民出版社,2022:1-21.

下载:

下载: