The Evolution of Traditional Villages to Modern Villages from the Perspective of Labor Migration

-

摘要:

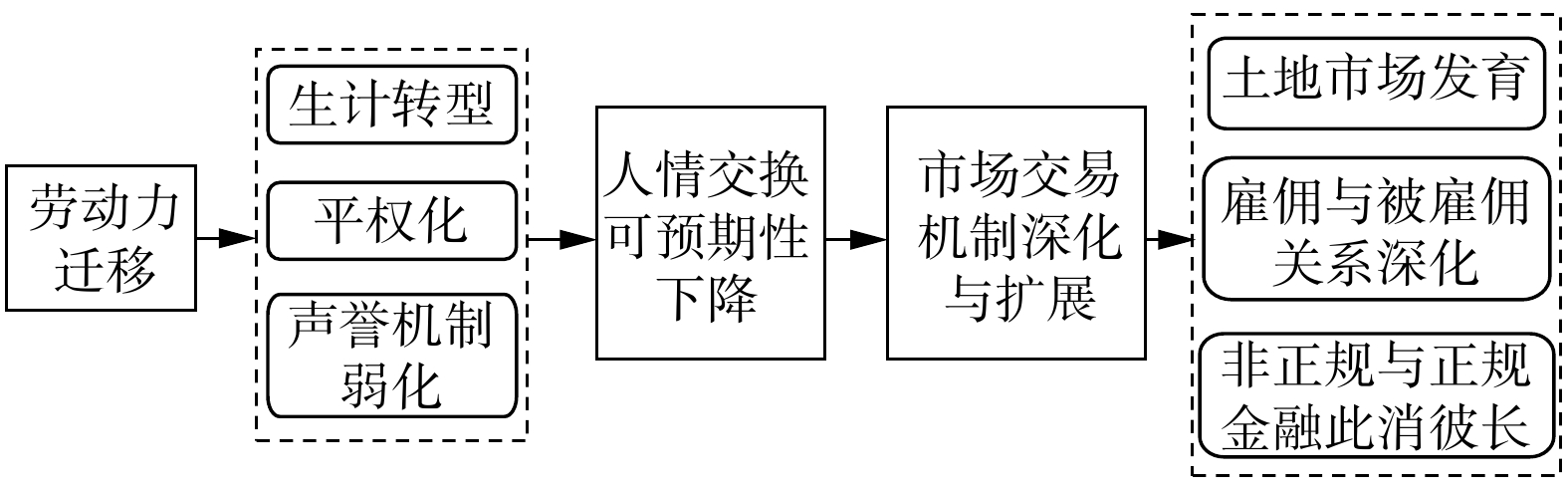

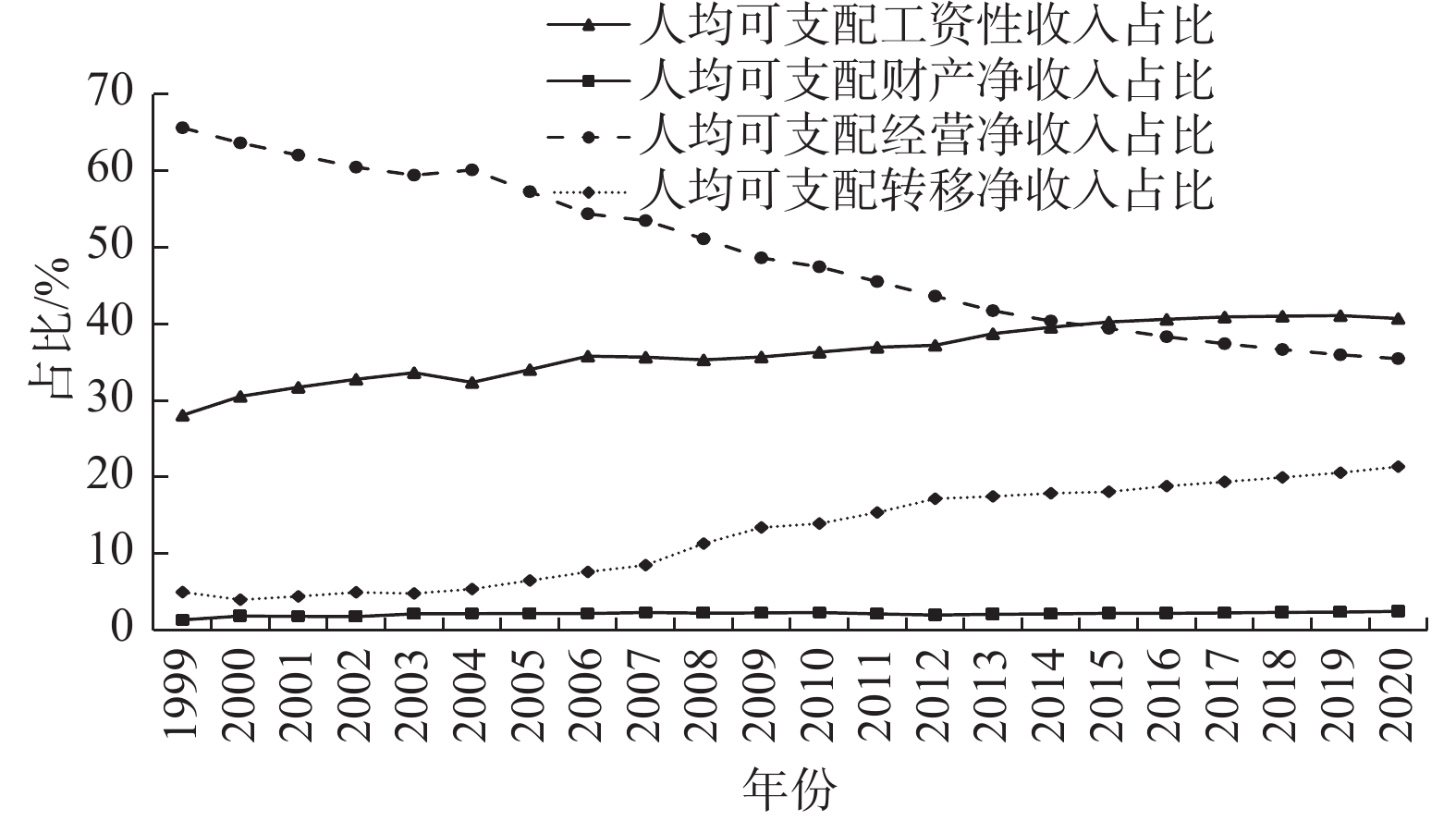

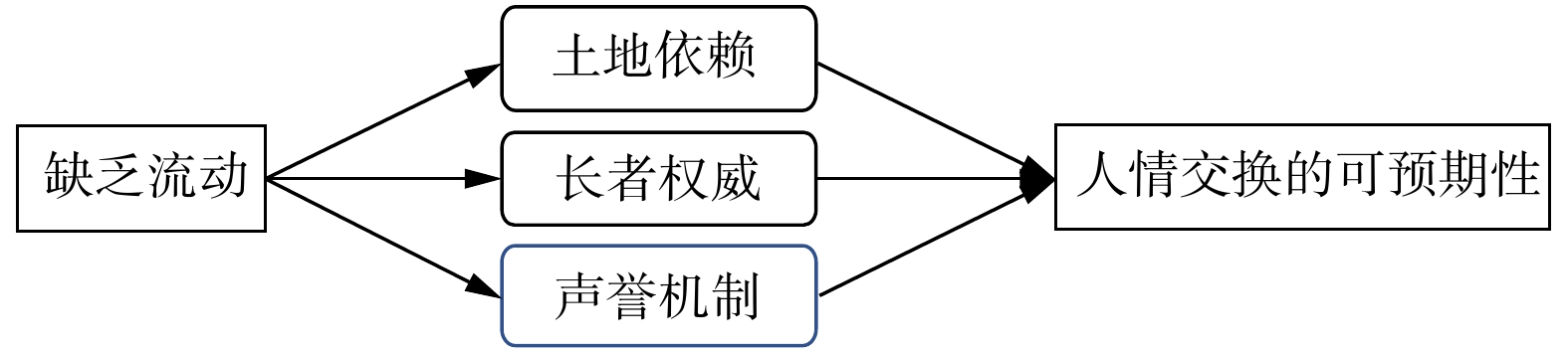

人口迁移是促进农村转型发展的重要驱动力,然而,鲜有研究从劳动力迁移视角审视中国的乡村如何从传统向现代演化。聚焦该议题,发现缺乏人口流动是传统乡村的典型特征,劳动力迁移使乡村原本可预期的以人情交换为主要特征的利益交换模式逐渐淡化,继而演化出以市场交易机制为主导的合作模式。但这并不意味着维系传统乡村熟人社会的机制不再发挥作用,村庄剩余人口间的互助与合作、迁移群体与村庄的联系以及“城归”群体作用的发挥均受到乡村熟人社会规则的约束。构建合适的体制机制,充分发挥市场的作用以及乡村剩余人口间信息对称的优势,促进农户间密切协作,是未来乡村治理的关键所在。同时,构建迁移人口与村庄的利益联结机制能够为乡村治理现代化提供更多可能。

Abstract:Population migration is an important driving force to promote rural transformation and development. However, few studies have examined how rural China evolves from traditional to modern from the perspective of labor migration. Focusing on this issue, this paper finds that the lack of population mobility is a typical characteristic of traditional villages. This paper argues that the migration of rural labor force has gradually weakened the expected benefit exchange model characterized by the exchange of favors in the countryside, and then evolved into a cooperation model dominated by the market transaction mechanism. However, this does not mean that the mechanisms that maintain the traditional acquaintance society are no longer functioning, but on the contrary, the mutual assistance and cooperation among the residual population of the village, the contact between the migrant group and the village, and the role of the returning group are all constrained by the rules of acquaintance society. The key to future rural governance is to build an appropriate institutional mechanism, give full play to the role of the market and the advantages of information symmetry among the remaining rural population, and promote close cooperation among farmers. At the same time, building a mechanism for linking interests between migrants and villages can provide more possibilities for the modernization of rural governance.

-

Keywords:

- labor migration /

- rural governance /

- exchange of favors /

- market mechanism

-

表 1 农村居民非农就业对个体性别角色观念的影响

变量 被解释变量:是否认同“男人以事业为重,女人以家庭为重”观念(1 = 不认同,0 = 认同) 全样本 女性 男性 45岁以下 45岁及以上 从事过非农就业(1 = 是,0 = 不是) 0.050***(0.005) 0.068***(0.008) 0.023***(0.007) 0.062***(0.008) 0.043***(0.007) 其他变量 控制 控制 控制 控制 控制 观测值 31 399 16 313 15 086 13 464 17 935 R2 0.069 0.117 0.031 0.092 0.019 注:***表示在1%的水平上显著,括号内为稳健标准误。 表 2 2016年777户迁移家庭与户口所在地的互动状况

% 节假日回户口

所在地的比例为户口所在地

捐款的比例为家乡招商

引资的比例年收入低于户口所在地

平均年收入85.1 19.7 1.1 年收入相当于户口所在地

平均年收入89.9 21.1 0.3 年收入高于户口所在地

平均年收入95.0 45.0 10.0 年收入情况不清楚 75.5 6.1 2.0 户口所在地无家人 73.9 18.0 1.4 户口所在地有家人 91.3 21.7 1.2 表 3 不同迁移状况的个体社交往来情况

个体情况 村里亲戚朋友办喜事送礼

(1 = 大部分或都去,

0 = 少部分或极少会去)村里其他人办喜事送礼

(1 = 大部分或都去,

0 = 少部分或极少会去)有迁移经历 83.5% 44.3% 无迁移经历 83.7% 50.7% 差异 −0.002 −0.064 t值 0.186 4.254*** 注:***表示在1%的水平上显著。 -

[1] 黄祖辉. 准确把握中国乡村振兴战略[J]. 中国农村经济,2018(4):2-12. [2] 国家统计局. 2022年农民工监测调查报告 [EB/OL]. (2023-04-28)[2023-05-28]. http://www.stats.gov.cn/xxgk/sjfb/zxfb2020/202304/t20230428_1939125.html. [3] 李培林. 村落终结的社会逻辑:羊城村的故事[J]. 江苏社会科学,2004(1):1-10. [4] 林聚任,王春光,李善峰,等. 东亚村落发展的比较研究:经验与理论反思[J]. 山东社会科学,2014(9):60-72. [5] 文军,吴越菲. 流失“村民”的村落:传统村落的转型及其乡村性反思——基于15个典型村落的经验研究[J]. 社会学研究,2017,32(4):22-45,242-243. [6] 卢晖临. 村庄的未来:来自田野的观察和思考[J]. 学海,2019(1):57-64. [7] 费孝通. 乡土中国[M]. 修订本. 上海:上海人民出版社,2013:9-11. [8] 刘守英,王一鸽. 从乡土中国到城乡中国:中国转型的乡村变迁视角[J]. 管理世界,2018,34(10):128-146,232. [9] 徐勇. 中国家户制传统与农村发展道路:以俄国、印度的村社传统为参照[J]. 中国社会科学,2013(8):102-123,206-207. [10] 林辉煌. 家庭整合与农村青年妇女自杀:基于湖北明村的调研[J]. 中国农业大学学报(社会科学版),2013,30(2):108-119. [11] 马荟,庞欣,奚云霄,等. 熟人社会、村庄动员与内源式发展:以陕西省袁家村为例[J]. 中国农村观察,2020(3):28-41. [12] 杨华,杨姿. 村庄里的分化:熟人社会、富人在村与阶层怨恨——对东部地区农村阶层分化的若干理解[J]. 中国农村观察,2017(4):116-129. [13] 罗家德,李智超. 乡村社区自组织治理的信任机制初探:以一个村民经济合作组织为例[J]. 管理世界,2012(10):83-93,106. [14] 杨春学. 利他主义经济学的追求[J]. 经济研究,2001(4):82-90. [15] 陈柏峰. 熟人社会:村庄秩序机制的理想型探究[J]. 社会,2011,31(1):223-241. [16] 刘守英,熊雪锋. 中国乡村治理的制度与秩序演变:一个国家治理视角的回顾与评论[J]. 农业经济问题,2018(9):10-23. [17] 赵忠. 中国的城乡移民:我们知道什么,我们还应该知道什么?[J]. 经济学(季刊),2004(2):517-536. [18] ZHAO Y. Causes and consequences of return migration:recent evidence from China[J]. Journal of Comparative Economics,2002,30(2):376-394. doi: 10.1006/jcec.2002.1781

[19] LIN J Y. Rural reforms and agricultural growth in China[J]. The American Economic Review,1992,82(1):34-51.

[20] 宋洪远,黄华波,刘光明. 关于农村劳动力流动的政策问题分析[J]. 管理世界,2002(5):55-65,87-153. [21] 陈锡文. 中国农村改革:回顾与展望[M]. 修订本. 北京:知识产权出版社,2019:8-10. [22] 周其仁. 机会与能力:中国农村劳动力的就业和流动[J]. 管理世界,1997(5):81-101. [23] 张露,罗必良. 构建新型工农城乡关系:从打开城门到开放村庄[J]. 南方经济,2021(5):1-13. [24] 吴绮雯,武力. 改革开放40年来我国城镇就业体制和劳动力转移政策变迁探析[J]. 求实,2019(2):61-72,111. [25] 国家统计局. 2009年农民工监测调查报告[EB/OL].(2010-04-19)[2022-10-19]. http://iple.cass.cn/ldjjxzt/ldlscdt/201004/t20100419_1949023.shtml. [26] 李强,龙文进. 农民工留城与返乡意愿的影响因素分析[J]. 中国农村经济,2009(2):46-54,66. [27] 国家统计局. 2020年农民工监测调查报告[EB/OL].(2021-04-29)[2022-08-10]. http://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1901452.html. [28] 国家统计局. 中华人民共和国 2010年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].(2011-02-28)[2022-09-25]. https://www.gov.cn/gzdt/2011-02/28/content_1812697.htm. [29] 蔡昉. 刘易斯转折点与公共政策方向的转变:关于中国社会保护的若干特征性事实[J]. 中国社会科学,2010(6):125-137,223. [30] 秦立建,陈波. 医疗保险对农民工城市融入的影响分析[J]. 管理世界,2014(10):91-99. [31] 林亦平,魏艾. “城归”人口在乡村振兴战略中的“补位”探究[J]. 农业经济问题,2018(8):91-97. [32] 王丹利,陆铭. 乡土中国的现代化:乡村基层治理中的政府和社会[J]. 学术月刊,2020,52(7):48-56. [33] 龚维斌. 农村劳动力外出就业与家庭关系变迁[J]. 社会学研究,1999(1):90-93. [34] 盖庆恩,朱喜,史清华. 劳动力转移对中国农业生产的影响[J]. 经济学(季刊),2014,13(3):1147-1170. [35] LI Q,HUANG J,LUO R,et al. China's labor transition and the future of China's rural wages and employment[J]. China & World Economy,2013,21(3):4-24.

[36] ZHANG L,DONG Y,LIU C,et al. Off-farm employment over the past four decades in rural China[J]. China Agricultural Economic Review,2018,10(2):190-214 doi: 10.1108/CAER-11-2017-0212

[37] 罗必良,耿鹏鹏. 乡村治理及其转型的产权逻辑[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版),2022(3):188-204,219-220. [38] 史清华,贾生华. 农户家庭农地要素流动趋势及其根源比较[J]. 管理世界,2002(1):71-77,92-153. [39] DEININGER K,JIN S. The potential of land rental markets in the process of economic development:evidence from China[J]. Journal of Development Economics,2005,78(1):241-270. doi: 10.1016/j.jdeveco.2004.08.002

[40] 黄枫,孙世龙. 让市场配置农地资源:劳动力转移与农地使用权市场发育[J]. 管理世界,2015(7):71-81. [41] 卢泽羽,陈晓萍. 中国农村土地流转现状、问题及对策[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2015,36(4):114-119. [42] 黄祖辉,王朋. 农村土地流转:现状、问题及对策——兼论土地流转对现代农业发展的影响[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版),2008(2):38-47. [43] 曾红萍. 农村内部劳动力商品化与社区社会资本变迁[J]. 中国农村观察,2016(4):23-31,95. [44] YI Q,CHEN M,SHENG Y,et al. Mechanization services,farm productivity and institutional innovation in China[J]. China Agricultural Economic Review,2019,11(3):536-554. doi: 10.1108/CAER-12-2018-0244

[45] 张凤云. 传统互助合作习俗的变迁:从一个华东小村庄随礼待客风俗演变看农村人际关系变化[N]. 农民日报,2007-12-29(5). [46] 项飚. 社区何为:对北京流动人口聚居区的研究[J]. 社会学研究,1998(6):56-64. [47] 叶敬忠,朱炎洁,杨洪萍. 社会学视角的农户金融需求与农村金融供给[J]. 中国农村经济,2004(8):31-37,43. [48] 童馨乐,杜婷,徐菲菲,等. 需求视角下农户借贷行为分析:以六省农户调查数据为例[J]. 农业经济问题,2015,36(9):89-96,112. [49] 史清华,陈凯. 欠发达地区农民借贷行为的实证分析:山西745户农民家庭的借贷行为的调查[J]. 农业经济问题,2002(10):29-35. [50] 刘晓梅,刘冰冰. 社会交换理论下农村互助养老内在行为逻辑与实践路径研究[J]. 农业经济问题,2021(9):80-89. [51] 卢晖临,潘毅. 当代中国第二代农民工的身份认同、情感与集体行动[J]. 社会,2014,34(4):1-24. doi: 10.15992/j.cnki.31-1123/c.2014.04.005 [52] 林修果,谢秋运. “城归”精英与村庄政治[J]. 福建师范大学学报(哲学社会科学版),2004(3):23-28,58. [53] 周广肃,谭华清,李力行. 外出务工经历有益于返乡农民工创业吗?[J]. 经济学(季刊),2017,16(2):793-814. [54] 李周. 全面建成小康社会决胜阶段农村发展的突出问题及对策研究[J]. 中国农村经济,2017(9):17-25. -

期刊类型引用(1)

1. 毛春合,杨博文,毛聿英. 乡村治理现代化的理论分析与创新路径——以湖北省J县为例. 山东农业工程学院学报. 2024(10): 1-8 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(0)

下载:

下载: