Temporal and Spatial Evolution of Beijing Tourist Destination Image Perception Based on UGC Analysis

-

摘要: 旅游目的地形象感知研究是旅游市场营销领域的重要研究课题,用户生成内容的发展为旅游领域研究提供了重要数据来源。以国内5个旅游社交网站的游记文本为数据源,借助ROST CM、Gephi和ArcGIS等软件,探究北京旅游目的地形象感知的时空演变规律和影响机制。结果表明:①空间特征:游客感知北京景区空间结构发展不均衡,中心聚集效应明显;②时间特征:游客对目的地的感知重点呈现动态变化的特征;③演化特征:游客感知景区聚类程度整体有所增加,游客感知景区呈由中心向郊区扩展趋势,文化旅游成为新趋势;④大事件后的积极效应会对目的地形象产生影响,但存在一定的时效性;⑤游客对北京目的地形象的情感感知呈现积极情感为主的特征。Abstract: The image of tourist destinations is an important subject in the field of tourism marketing, and the development of user generated content provides an important source of data for research on this topic. Using the travel notes texts of the five major domestic tourism social networking sites as the data source, with the help of ROST CM, Gephi and ArcGIS software, we explore the temporal and spatial evolution characteristics and influence mechanisms of the perceived image of Beijing tourist destinations. The results show that: ① for spatial characteristics, tourists perceive the unbalanced development of the spatial structure of Beijing scenic spots, and the central agglomeration effect is conspicuous; ② with regard to temporal characteristics, tourists’ perception of the destination mainly presents the characteristics of dynamic changes; ③ as for evolutionary characteristics, the general tourists perceive that destination image has increased in terms of scenic clusters degree. Tourists’ perception of scenic spots is expanding from downtown to the outskirts, and cultural tourism has become a new trend; ④ the major events have positive effects on the destination image, but there exists certain timeliness; ⑤ tourists’ emotional perception of the Beijing destination image mainly presents positive emotional characteristics.

-

旅游目的地形象感知研究是旅游市场营销领域的重要课题。近年来相关国内外研究已证明旅游目的地形象可以在游览活动的多个阶段产生影响,与游客的重游意愿及口碑效应等呈正相关,并对目的地自身的品牌塑造和营销具有重要意义[1-3]。北京作为我国的首都、文化中心、历史名城及世界重要旅游城市,建设国际都市是其重要发展战略。但根据统计数据显示,北京接待国内游客人次在2013年之后增长速度减缓,接待入境游客人次在2011年后整体呈现下滑趋势[4]。本文以携程等5个知名旅游社交网站中2009—2019年的北京网络游记文本内容为研究对象,通过高频词分析、ArcGIS热力图分析、情感分析及社会语义网络分析,探究旅游目的地形象感知的时空演变特征,以期为后续旅游地形象演变研究及北京市旅游发展提供参考。

一. 文献综述

一 旅游目的地形象研究

国外学者对旅游目的地形象概念界定的研究开展相对较早,学者Hunt于1971年首次提出旅游目的地形象概念,此后这一问题成为旅游学、心理学和社会学等领域研究的热点。Gunn[5]提出了旅游目的地形象的两个层次−原生形象(organic image)及诱导形象(induced image)。Selby M等[6]从旅游者认知角度提出了朴素形象(naive image)和评估形象(reevaluated image)。在此基础上,国内外学者开始对旅游目的地形象的结构、测量、影响及决定因素等方面开展理论及实证研究。在旅游目的地形象结构方面,较为普遍接受的有三维度结构[7]与因果网络结构[8-9]等。Echtner等[7]归纳出结构法与非结构法用于旅游目的地形象测量。在旅游目的地形象的影响方面,国外学者主要集中于选择决策[10]和游后行为[11]两方面的研究。在旅游目的地形象的决定因素方面,Baloglu等[8]将目的地形象的决定因素归为个体因素和刺激因素两类。

而国内学者的早期研究主要集中于旅游目的地形象的定位[12]、策划[13]、营销[14-15],以及旅游目的地形象的影响[16]等方面,对旅游目的地形象的概念涉及较少。陈传康等[13]较早对旅游形象进行了界定,他以泰山文化旅游城为例,提出了以理念基础(mind identity,简称MI)、行为形象(behavior identity,简称BI)、视觉形象(visible identity,简称VI)和传播行销为主要内容的旅游形象策划框架(corporate identity system,简称CIS)。李蕾蕾[17-19]则对旅游形象的定位、设计、传播策略等方面分别进行了研究。在近十年的研究中,旅游目的地感知形象相关研究数量逐渐增加,吴小根等[20]对感知形象的形成机理进行了研究;王鑫等[21]调查了我国国家旅游的感知形象。此外,部分学者对目的地旅游形象的影响因素[22]、测量[23]、管理与提升[24]、演变[25]等方面分别进行了研究。随着相关研究的进展,不少学者结合屏蔽理论[26]、形象一致性理论[27]、扎根理论[28]等对旅游形象进行了研究,使得旅游形象的研究更加多元化。

伴随着互联网的发展和Web 2.0时代的到来,基于用户生成内容(user generated content,简称UGC)的研究成为旅游领域的热门话题。以网络游记和评论文本为数据源,分析归纳游客对目的地的认知形象或感知意象[29-31]的研究数量迅猛上升。近年来,随着计算机视觉和图像处理技术的进步,以图片为元数据的分析研究成为了新热点[32-34]。

二 旅游目的地形象的演变研究

旅游目的地形象具有复杂的、动态的变化特征[25]。从游客游览视角出发,可划分为游览前、游览中和游览后。在不同的阶段,游客对旅游地形象感知会逐步深化、清晰[35]。从大型事件影响的角度,事件形象与举办地的形象会被自然地联系起来已经得到学术界的广泛认可,多位学者对大型事件前后旅游目的地形象变化进行了实证研究[36-37]。基于生命周期理论,韦瑾[38]、乌铁红等[39]认为旅游地形象会随着旅游地生命周期的演化而发生变化。从时间角度,王媛等[25]系统地梳理了国内外旅游目的地形象随时间演变的研究成果,并以此为基础,从游客和供给两个层面构建了旅游地形象时空演变机制。

综合来看,国内外对旅游目的地形象感知的理论研究已形成一定的结构,并有部分理论得到广泛认可和应用;实证研究主要集中在某一目的地城市或景区的旅游形象静态研究,如特征归纳、影响因素研究等。相对来说,旅游目的地形象的动态研究起步较晚,数量较少,尤其是旅游地形象随时间演变的问题还存在一定争议。

三 北京旅游目的地形象研究

北京旅游目的地形象相关研究数量较少,但是起步时间较早。20世纪90年代中期,白祖诚[40]从发展国际旅游的角度,对旅游形象建设的意义、北京的旅游资源、建设北京旅游形象的方法、优化北京的旅游产品这4个方面提出了相关建议。进入21世纪,部分学者以2008年北京奥运会为时间节点,对北京旅游形象的变化进行了研究。于海波等[41]发现奥运会的新闻及宣传成为有效营销手段,可以提升北京的旅游目的地形象;陈楠等[36]研究发现入境游客对北京的旅游感知形象、认知形象均高于奥运会举办前,并且感知形象的变化大于认知形象的变化。近十年关于北京旅游形象的研究以感知形象及其影响因素的相关研究为主,冯捷蕴[42]通过分析中西方旅游者博客的多维话语,研究了北京旅游的形象感知;汪秋菊等[43]研究了北京5A级旅游景区入境游客的形象感知特点;刘智兴等[44]基于游客感知−认知角度,对北京市旅游形象的影响因素进行了研究。邓宁等[32]基于UGC图片元数据,研究了北京旅游目的地形象。上述关于北京旅游目的地形象的研究多集中于某一特定群体或地域的形象感知特征探究,或大事件发生前后旅游形象的变化探究,而旅游形象感知特征随时间演变的研究仍较为空缺。

二. 数据收集及处理

一 数据收集

文中采用计算机采集与人工筛选相结合的方法,以“北京”为关键词,通过八爪鱼采集器及Python编程工具,抓取2009年1月1日至2019年12月31日携程、去哪儿、驴妈妈、马蜂窝和途牛网站内相关的游记文本,并按照年份进行整理保存。因计算机采集数据会存在部分与研究无关的游记内容,为提高分析效率及准确性,笔者先进行文本内容预处理:①删除不必要的发布者名称、互动评论、表情符号等;②删除全文为图片、视频、广告的游记;③删除与北京无关的游记内容;④合并同义词,如“八达岭”和“八达岭长城”;⑤建立自定义词典,主要包括北京景点名称等词语。最后,共抓取游记4 875篇,总字数超过1 100万字。

二 数据处理

本研究主要使用ROST CM6、ROST EA和集搜客(Goo Seeker)软件对筛选后的数据进行处理和分析。首先,将自定义词典导入软件词库,对数据文本进行分词处理,并过滤掉无意义词语等。其次,在分词基础上,分别进行高频词分析、情感分析和社会语义网络分析等。此外,单独整理景点名词的经纬度及词频以供空间分析使用。

除上述软件外,本研究利用Microsoft Excel、Gephi 0.9.2和Arc GIS10.5制作相关折线图、社会语义网络图和热力图等图表,直观显示数据静态及动态特征。

三. 结果与分析

笔者对11年间的数据,以年份为单位分别进行高频词、社会语义网络分析和情感分析之后,根据所得图表,可以发现部分高频词的出现频率和词语间的联系紧密程度呈现逐年变化的趋势。对比各年图表特征,此外考虑游客量的变化(2011年入境旅游数量开始递减)、大事件(如2015年冬奥会成功申请)从而确定分界年份,将2009—2019年划分为3个阶段,分别是2009—2012年、2013—2016年、2017—2019年,在此基础上再次进行数据分析处理,以求对比特征更加直观明显,便于后续分析归纳。

一 高频词分析

样本内容中出现的高频词汇可以用作测量旅游目的地形象的指标。排名越靠前的词语,代表游客的感知度和提及度越高,反映了游客对旅游地的重点感知内容,并且影响着游客的感知情绪。其中名词主要描述具体景区景点、交通方式、食宿条件等,数量越多,分析价值越高,是文中高频词分析的主要数据来源。动词主要反映了游客在目的地的活动,形容词则主要体现了游客的情感。因动词及形容词数量较少,分析价值较低,本文高频词部分不再进行详细分析。在所有名词中,笔者按照词频,由高到低进行排序,并选取排名前100的名词进行高频词分析(见表1)。

表 1 2009—2019年高频词统计排名 2009—2012 2013—2016 2017—2019 名词 词频 名词 词频 名词 词频 1 北京 13 689 北京 17 426 北京 17 681 2 故宫 4 008 时间 5 233 故宫 6 274 3 地方 3 798 故宫 4 715 时间 4 775 4 长城 3 699 门票 4 417 地方 3 714 5 地铁 3 599 地方 4 391 胡同 3 486 6 时间 3 563 长城 4 093 酒店 3 399 7 天安门 3 104 时候 3 485 天安门 3 211 8 公交 2 870 天安门 3 233 长城 3 140 9 酒店 2 837 酒店 3 221 建筑 2 963 10 门票 2 769 地铁 3 175 时候 2 857 11 小时 2 654 颐和园 3 127 中国 2 798 12 时候 2 588 感觉 2 782 颐和园 2 717 13 感觉 2 547 建筑 2 769 门票 2 657 14 颐和园 2 526 小时 2 704 古北 2 459 15 胡同 2 449 公交 2 642 广场 2 395 16 景点 2 017 胡同 2 632 小时 2 341 17 广场 2 006 广场 2 452 感觉 2 340 18 天坛 1 959 中国 2 401 地铁 2 260 19 分钟 1 875 评论 2 312 景区 2 119 20 八达岭 1 826 景点 2 167 景点 2 117 $ \vdots $ $ \vdots $ $ \vdots $ $ \vdots $ $ \vdots $ $ \vdots $ $ \vdots $ 100 崇文 548 酒吧 641 中轴线 625 结合具体名词的词频高低变化,可以看出游客对各词语所表示内容的关注程度。词频越高,感知程度越高;词频越低,则感知程度越低。

表示地方特色的词语排名有升有降。如“味道”“小吃”“全聚德”等与特色小吃相关的名词整体排名有所下降,游客关注程度减少。而“建筑”“历史”“传统”“文化”“博物馆”“艺术”等词的排名在2009年至2019年间持续上升,反映了游客对游览内涵、传统文化、艺术体验等方面的重视程度逐渐提升。

在具体的景区景点方面,故宫、长城、天安门和颐和园排名一直靠前,可以看出游客对部分经典景点保持了较为持久的游览热情。而对其他景点的选择偏好在近年间略有摆动。南锣鼓巷与烟袋斜街、三里屯与王府井两组词语排名分别出现相反趋势:南锣鼓巷和三里屯两词排名大幅上升,而烟袋斜街与王府井排名持续下滑。这反映了游客在对待同质化较高的景区时,往往会因知名度、景区特征和地理定位等做出选择。此外,鸟巢等奥运代表建筑,随时间推移对游客的吸引力逐年下降;动物园等不具有北京市本地独有特色的景区也逐渐失去了竞争力。

在旅游服务与旅游设施方面,与食宿相关的名词较为靠前,部分词语排名有所上升。“酒店”一词排名一直在前10名以内,且有轻微上升;而“宾馆”一词排名在后50名中,且呈现了下降趋势,可以看出游客在进行描述时对词汇的选择发生了变化。“门票”与“价格”排名稳定,一定程度上表现出游客对旅游花费的关注程度较高。此外,“导游”“讲解”排名大幅下降,可以看出大部分游客对导游的依赖性逐渐降低,这也为北京导游职业发展和旅行社传统业务带来一定的冲击和影响。

除上述类别之外,“朋友”是大部分旅行者选择的同行人员;“孩子”“一家”等词反映了以家庭为单位的出游活动,排名基本稳定且较为高频。“时间”“小时”等词稳居高频词排名前20,不难看出游客对时间持续性的高关注度。

整体来看,2009至2019年间游客对旅游资源最为关注且感知程度不断提升,相关名词数量多,词频从高到低均有分布,游客喜爱的游览目的地较为分散;并且对具有文化内涵的旅游资源关注较多、感知较为敏感。而在旅游设施和旅游服务方面,虽然和交通、时间等相关的名词词频较高,可以反映出时间、食宿、交通方式等是游客安排行程重点考虑的因素,但相关分类中涉及名词数量较少,游客的关注点相对集中。此外,近年来游客对旅行社和导游服务的依赖性有所下降;通常与朋友、家人共同出行。

二 基于ArcGIS的游客感知高频景点分析

ArcGIS10.5软件可对数据进行可视化处理与表达,在地理信息编辑与管理等方面用途广泛。经ROST CM6及集搜客(GooSeeker)软件处理后,本文单独选取前100个、表示具体景点的特征名词,将名词词频信息及其所示地点经纬度信息等导入ArcGIS软件,进行高频景点空间分布与高频景点感知程度分析。

1 高频景点空间分布分析

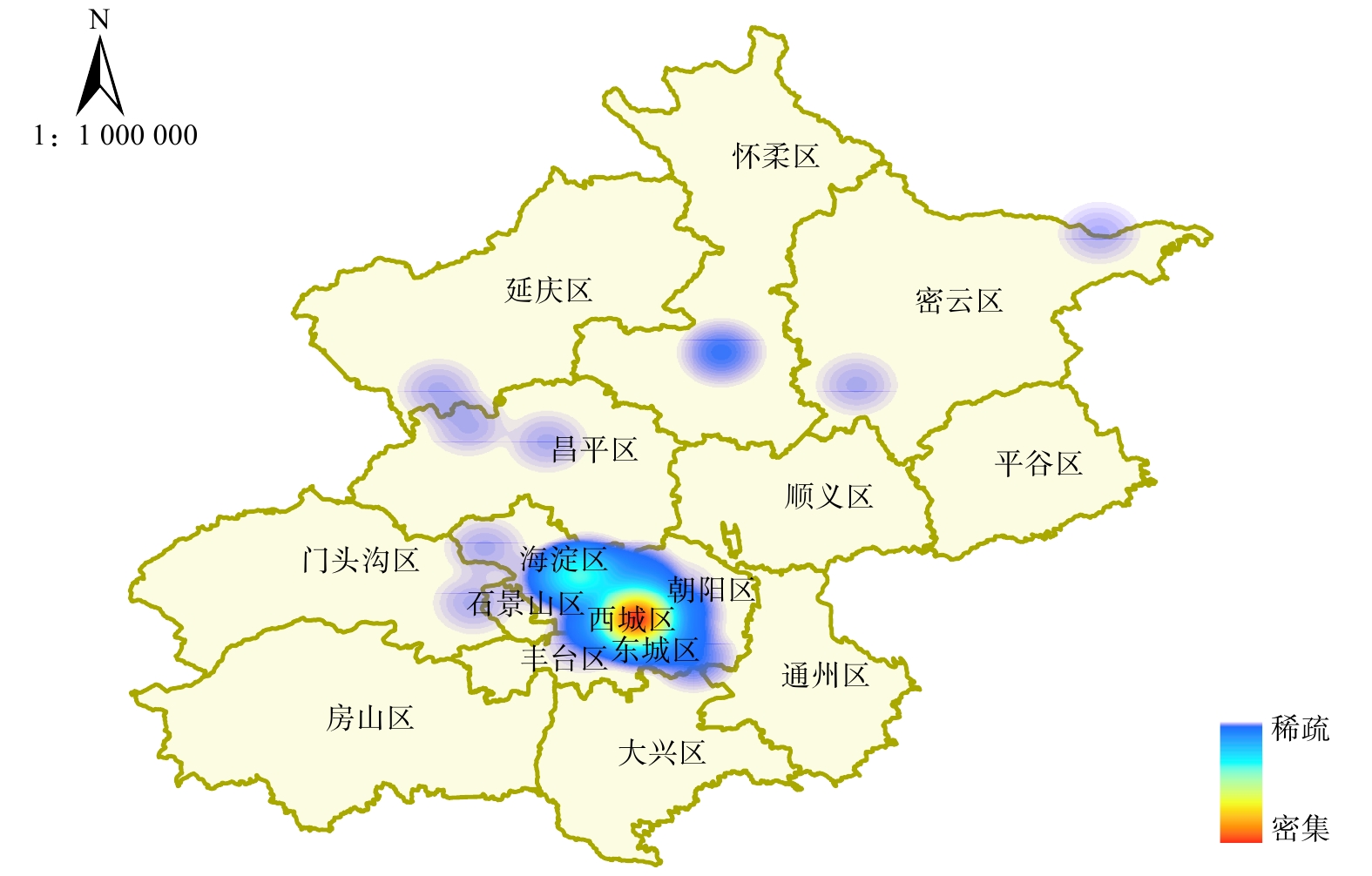

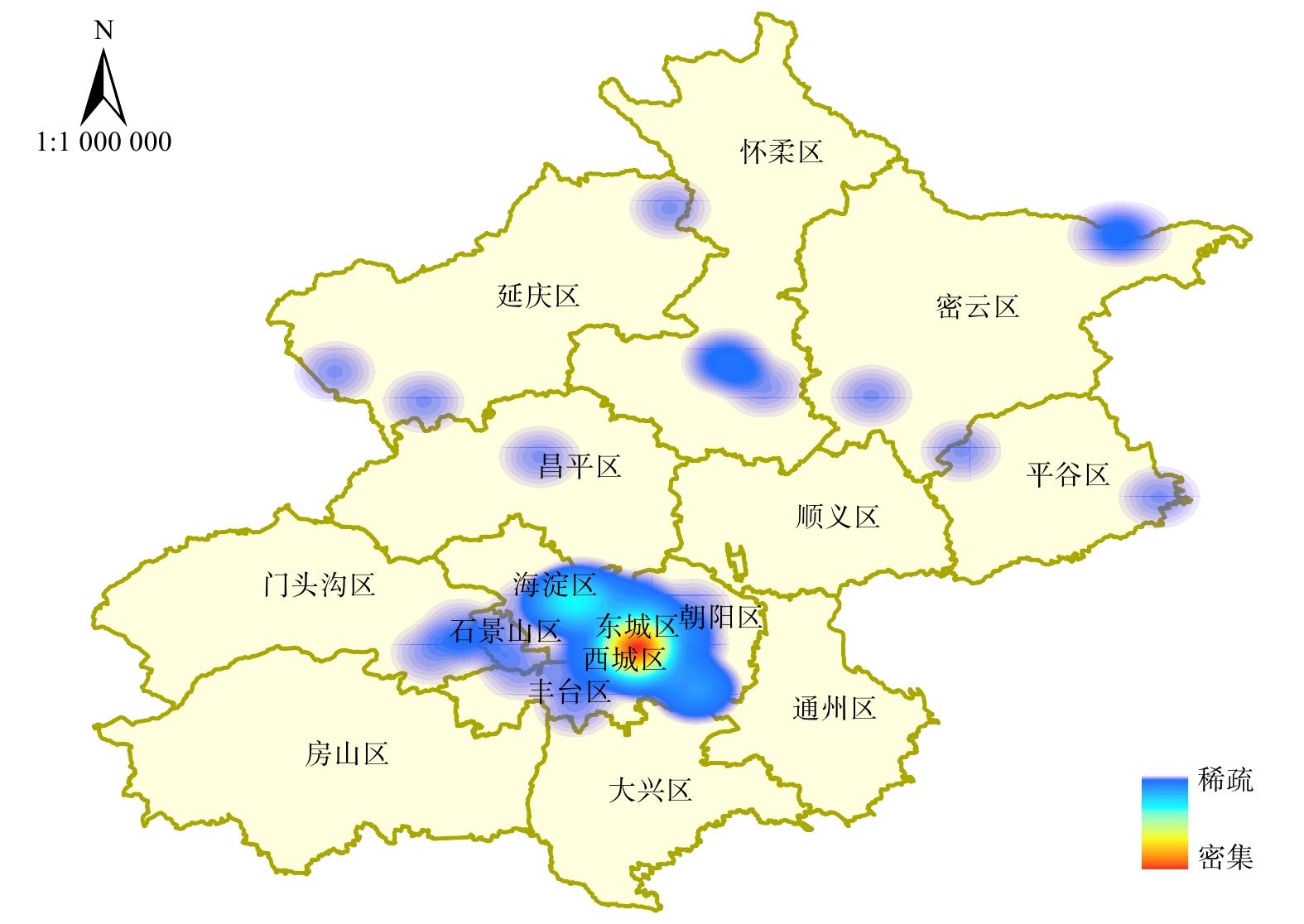

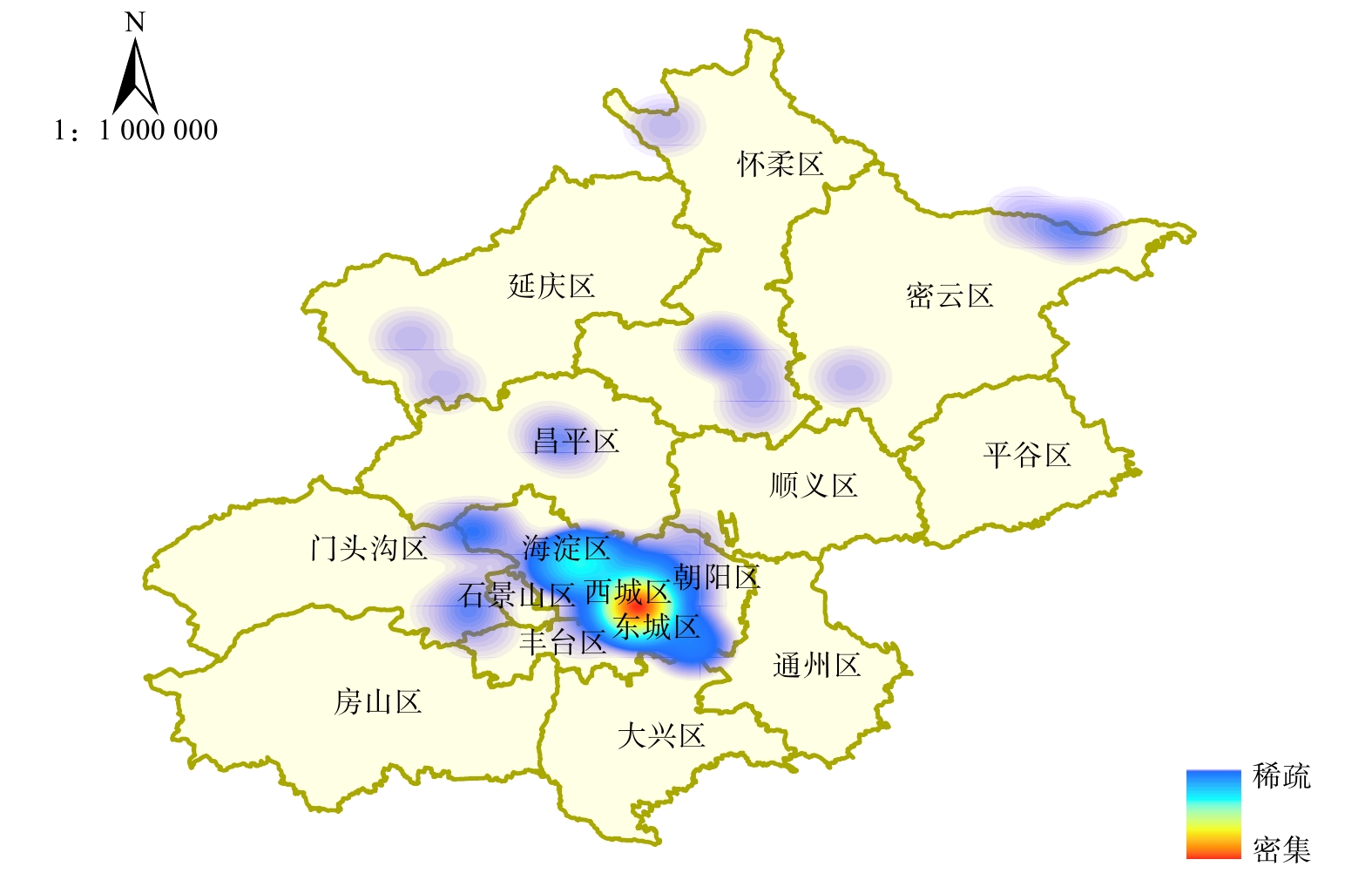

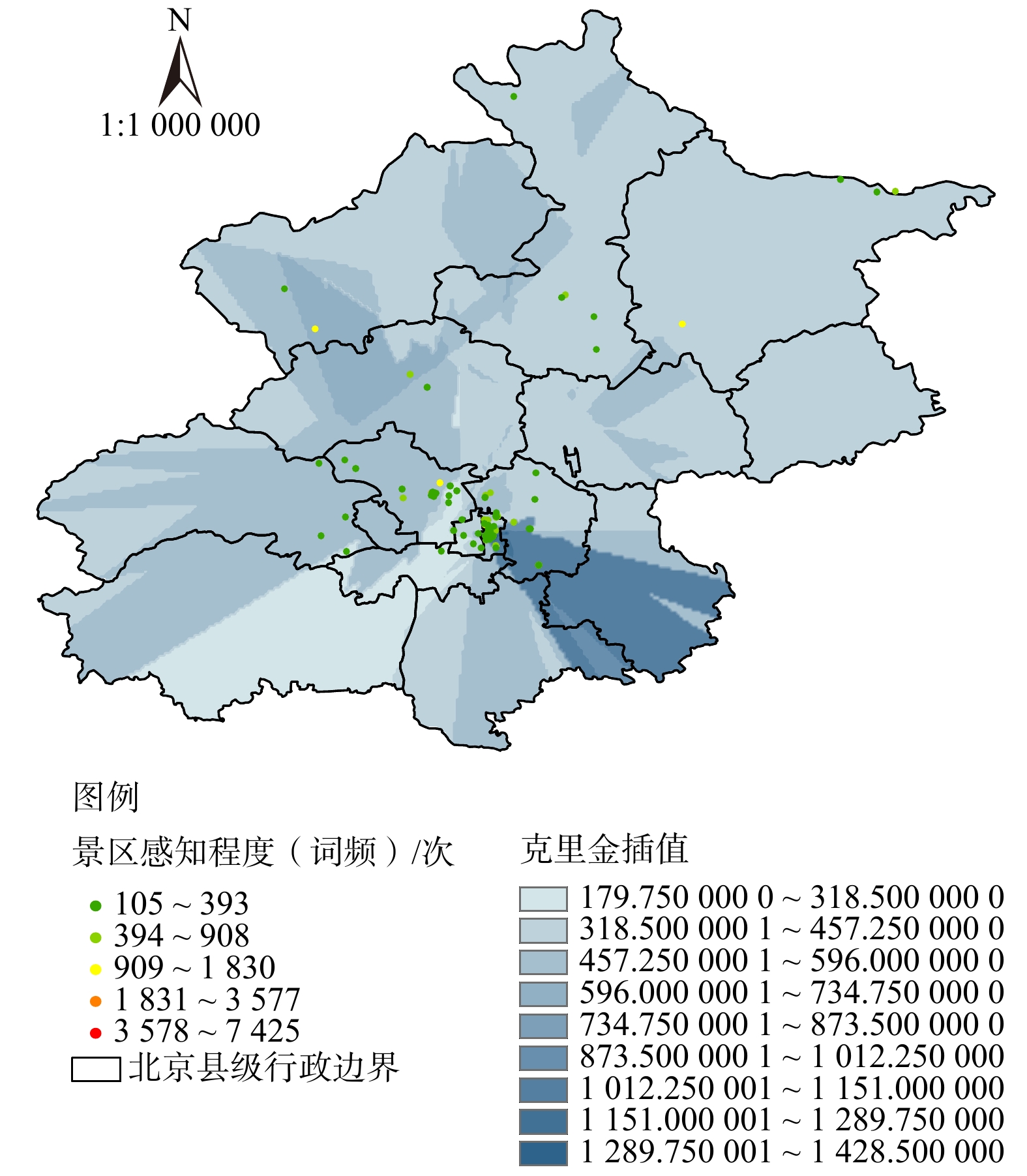

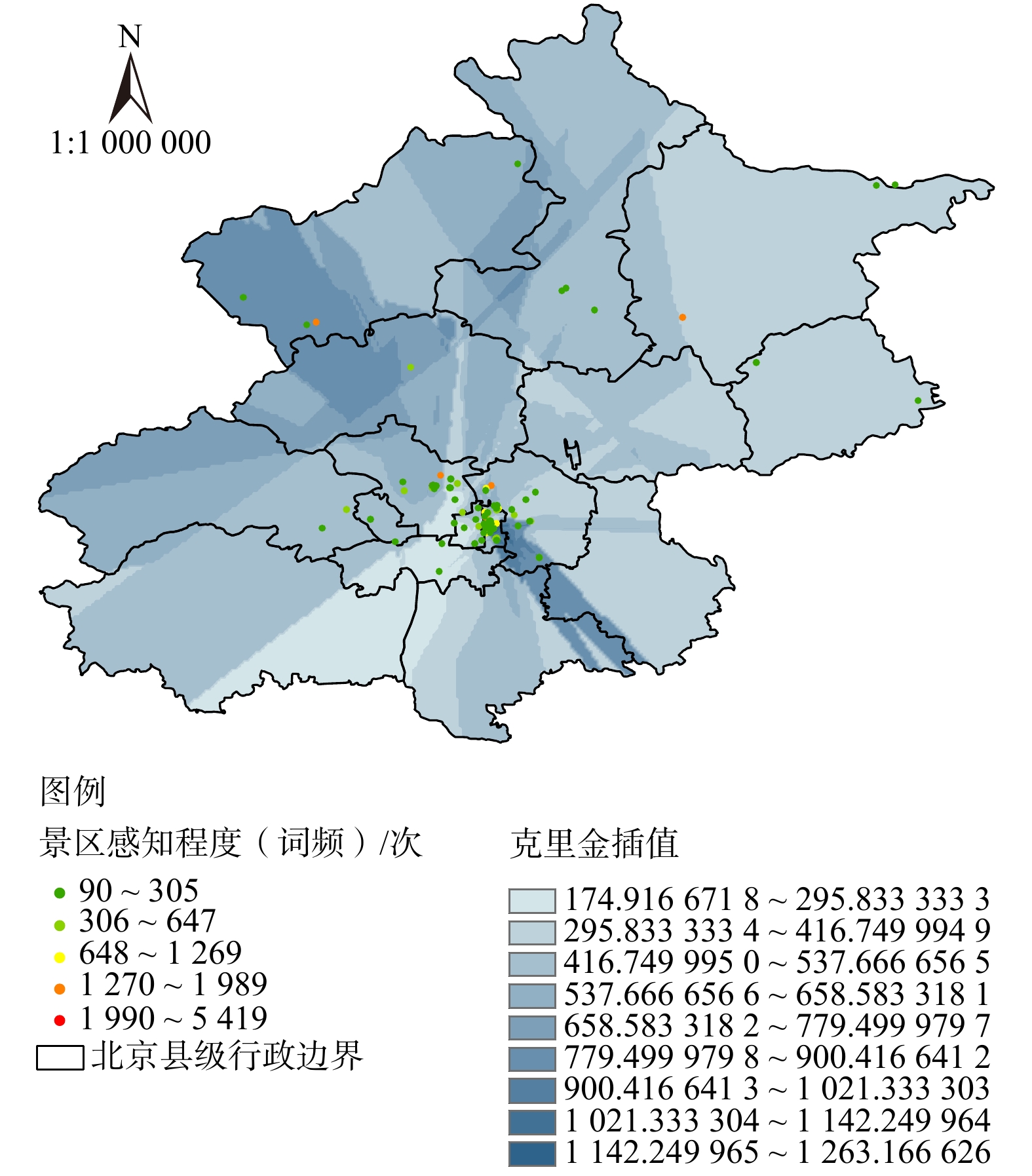

热力图是通过密度函数进行可视化,用于表示地图中点的密度的热图,强调景点的空间位置和基本的空间分布特征。本研究选择样本内容中排名前100的景点,通过核密度分析方法来体现北京市高频景点的分布特征。图1 ~ 3中红色区域表示分析要素的密度大,蓝色区域则表示分析要素的密度小。

从图1 ~ 3中可以看出,城市中心高频景点的密度一直处于较高水平,主要包含东城区、西城区及其周边区域。随着时间的推移,城市中心高频景点的聚类区域逐渐呈现向周边郊区(石景山区、门头沟区、丰台区)外延的趋势,并且在2017—2019这一阶段的变化最为明显。

郊区高频景点的密度虽然随时间的推移有所增加,但聚类程度远不及城市中心区域。此外,郊区部分高频景点的聚类程度不仅在原有基础上有所增加,而且也呈现出逐渐向周边区县外延的趋势,以昌平区、怀柔区和延庆区最为突出。

整体来看,北京城市中心高频景点的密度远大于城市郊区高频词显示密度,呈现出较大的差异化特征。随着时间的推移,城市中心与郊区的高频景点在原有景点的基础上均呈现出向周边区县扩散的趋势,即呈现出由节点向区域演变的空间特征。

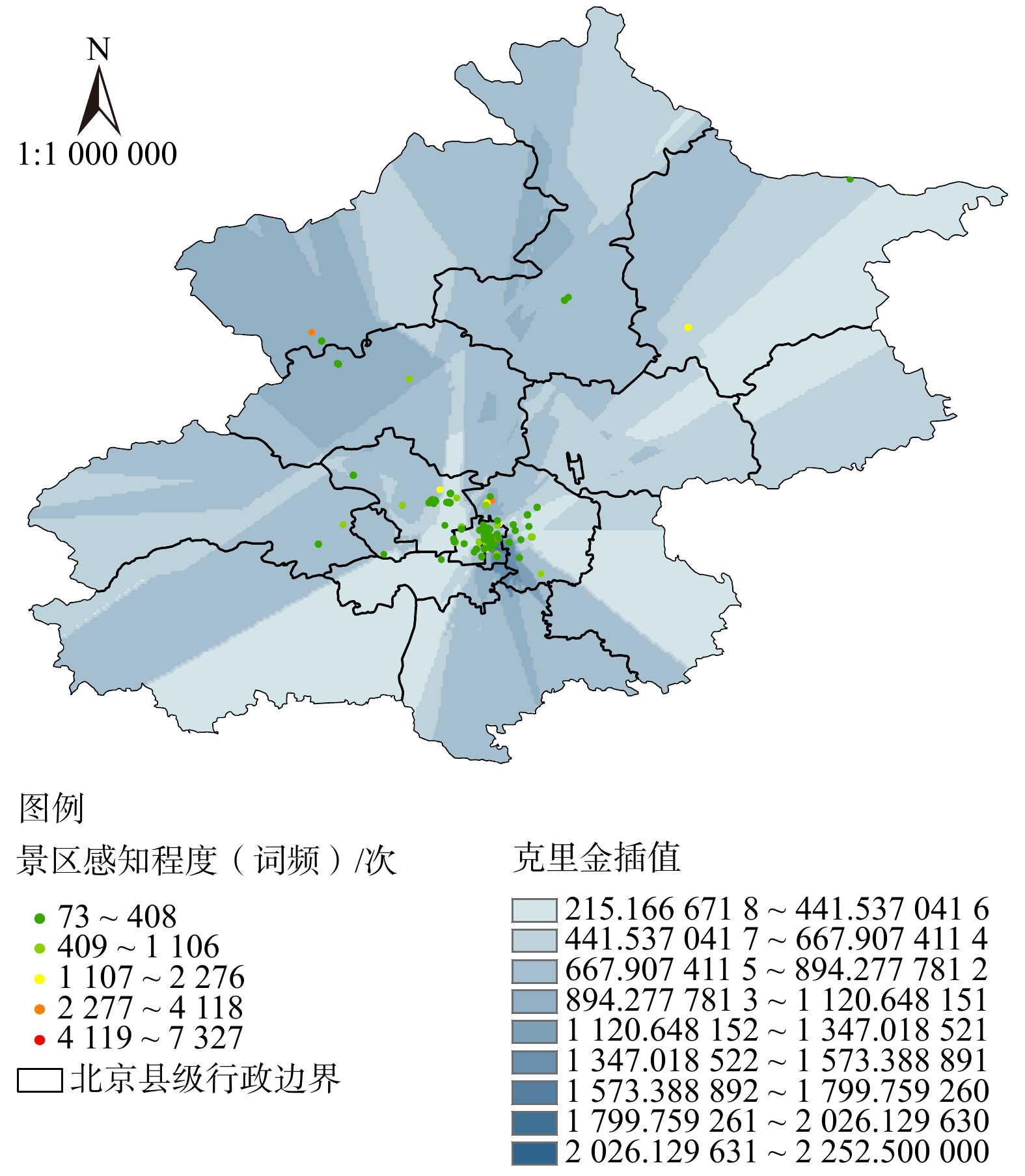

2 高频景点感知程度分析

插值分析可以将离散的数据转换为连续的数据,即可以通过部分采集点数据,推测计算出某一研究范围内的数据值。本研究以排名前100的景点名词词频为数据源,采用插值分析中的克里金法,分析得出游客对北京市景点的感知程度差异。图4 ~ 6中蓝色颜色越深,则此区域景点被感知程度越高;反之亦然。

由图4 ~ 6可知,在2009—2012年,景区或景点被感知程度呈现出明显的放射状特征,即东城区、西城区及周边地区成为放射状图形中心,并且颜色最深、词频普遍较高,即感知程度最高。其余区域根据景点的分布位置和词频,以放射条带为大致形状向北京市边缘延伸。外围区域感知程度出现多个层次,分布较为平均,并无突出区域。2013—2016年,放射状图形逐渐发生演变,尤其是北部区域,游客对景区景点的感知程度基本呈现块状分布。从市中心向西北、东南两个方向延伸的带状区域,是这一阶段游客关注的重点。其中西北地区的高感知度是因为受到了八达岭长城的影响,而东南地区虽然没有像八达岭长城这样具有较高词频的景区或景点,但依靠多个景点的叠加效应,也受到了游客的重点关注。对比前两阶段,2017—2019年游客感知重点集中于东南方向,且感知程度较高。其他外围区域感知程度相差不大,放射状条带特征基本演变为区域块状特征。①

总体来看,游客对北京市景区景点的感知程度在空间上分布较为平均,近年来出现了部分感知集中区域。此外,某个感知程度极高的景点或多个景点叠加效应都有可能提升游客对某一区域的关注程度。

三 社会语义网络分析

社会语义网络图通过节点的大小、颜色以及节点间连线的数量与粗细等要素直观反映高频词之间的联系。通过Gephi软件的模块化处理可以将文本数据中联系紧密的高频词归入同一模块,即同一种颜色代表同一模块。

根据3个阶段的社会语义网络图(见图7 ~ 9)及具体语义,综合魏小安等的旅游目的地构成三要素说[45],可将节点较大、联系较广的重点词汇归为3类:吸引要素、服务要素和环境要素。

在吸引要素中,代表性的词语有“天安门”“故宫”“鸟巢”“颐和园”等。由图7 ~ 9分析可知,第一阶段,游客对景区的形象感知受其所处地域影响较大。距离较近的颐和园、圆明园、北京大学和清华大学、鸟巢和水立方、天安门广场和故宫等景区分别联系紧密,形成多个景区小组团。第二阶段,游客感知受到景区类型的影响逐渐显现。鸟巢和水立方形成单独模块,并且不再和“北京”有非常紧密的联系,从侧面反映出游客将鸟巢、水立方与北京直接联系起来的感知内容逐渐减少。新出现的“北大”“清华”组团和“皇家”“园林”组团则分别代表了游客对北京高校类景区和园林类景区的热情与关注。天安门、前门、王府井与大栅栏等具有近现代老北京特色的景区形成组团,并且与“升旗”等特色活动相连。以故宫为核心的旅游景区组团则包含了大部分具有北京传统皇家特色的景区,如长城、颐和园、天坛等。第三阶段也保持了这一趋势。“鸟巢”和“水立方”仍以单独模块存在,但与其他词汇的联系较为微弱。“颐和园”“圆明园”“皇家”“园林”形成了内部联系紧密的新组团。“天安门”“广场”“城楼”“博物馆”也以单独的组团模块存在。

服务要素主要包括“地铁”“公交”“小时”和“分钟”等。通过分析相关词语可以发现,交通和时间问题是游客形象感知的重要组成部分。如表示交通的“步行”“公交”等词语,表示时间的“小时”“晚上”“分钟”等词语在3个阶段中均节点较大,节点间连线较粗、较多,并且常与核心词“北京”、代表性景点“故宫”等词有较为紧密的联系。其中,地铁是游客主要选择的市内出行工具,其次为公交。

环境要素拓宽了北京市旅游业的发展领域,深化了其发展内涵。由图7 ~ 9可以看出,该部分具有代表性的词语包括:“首都”“开放”“环境”“拍照”“排队”“最好”“免费”等与目的地社会环境和自然环境相关的节点,3个阶段中都紧密围绕“时间”“地方”“北京”3个中心节点。在3个阶段中环境要素与地方文化紧密相连,旅游者更加注重旅游体验和感知文化内涵,对北京皇家文化和悠久历史传统具有较高关注;同时发现环境要素中较少涉及北京自然生态环境。

总体来说,从模块化指数角度分析,2009—2019年3个阶段的指数分别为0.195、0.245和0.243,整体模块化程度小幅度上升。从图7 ~ 9可以看出,3个阶段虽然模块总数变化不大,但每个模块的具体内容存在差异,模块分类也更加清晰。结合具体分析内容可以发现,旅游者形象感知因素种类较多,内容复杂。游客对景区的形象感知重点从景区地理位置转变为景区内容类型,天安门、故宫和长城等代表性景区体现出了持久的生命力和吸引力。此外,近年来旅游者对时间问题感知度持续较高,并且还表现出重视感知文化内涵的游览倾向。

四 情感分析

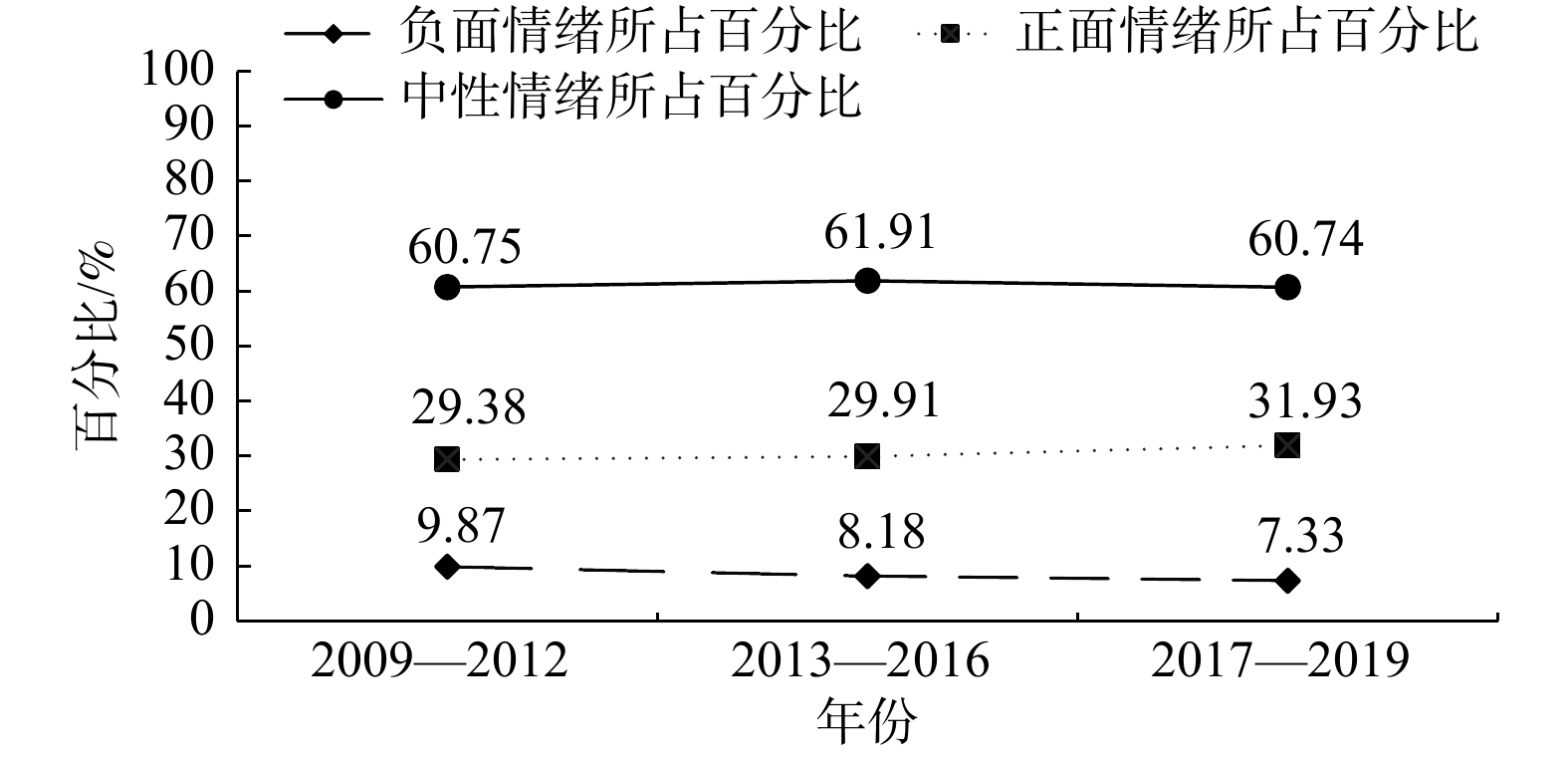

通过计算数据文本中各类情感要素所占比例,可以明确看出游客整体对目的地的感知情感倾向。游客情感倾向可划分为正面、中性、负面3类。

由图10可知,中性情绪占比最多,约在60% ~ 62%之间浮动,主要包含未有明显情感倾向以及采用部分中性词汇描述的游记内容。

正面情绪占比约1/3,从2009年至2019年逐步提升了近3%,突破了30%,主要包括“不同凡响”“古色古香”“气势雄伟”“回味无穷”“可爱”“美好”“期待”“值得”“推荐”等关键词。

负面情绪占比最少,在10%以下,并且逐年递减,跌幅超过2%,这一趋势也与正面情绪占比的上涨相符。尤其是通过对比2009—2012年和2017—2019年两组数据,在中性情绪占比相近情况下,可以明显看出旅游者心中情感倾向的变化。负面情绪主要包括“人满为患”“奢侈”“伤心”“厌恶”“无语”“难吃”等关键词。

整体来看,北京旅游目的地形象在游客感知中越来越倾向于积极印象。

四. 结论与讨论

旅游目的地感知形象对城市可持续发展至关重要。现代网络大数据的发展为旅游目的地形象研究提供了重要的数据来源和新的途径。本研究根据2009—2019年的大数据网络文本,分析北京旅游目的地形象感知的时空演变,体现出以下特点:

1)北京景点整体空间分布聚类程度增加。早期中心城区景点数量及被感知程度远大于城郊景点数量及被感知程度,体现出地理位置分布不均、景区发展不平衡的空间结构特征;近年来城郊景区数量和知名度、吸引力都得到了一定的发展。游客对北京市景区的感知程度体现出由放射状延伸演变为块状覆盖、重点感知区域不断扩大等特点。这与前人研究的游客旅游行为空间特征结论相一致[46]。因此,在稳定发展中心城区经典景点的同时,开发推广京郊特色景区,并根据游客旅游行为特征,对北京市景区景点的设计与营销进行整体规划,具有重要意义。

2)游客的游览需求及对目的地的感知程度、感知重点是动态变化的。近年来更多的旅游者倾向于可以获得丰富文化内涵和深度体验感的旅游活动和旅游资源。根据高频词和社会语义网络分析结果,近年来游客对具有丰富人文资源的景区景点感知程度逐年提高,从早期单纯的观光游览逐渐向注重深度体验资源文化内涵的文化旅游转变[47]。同时也发现游客缺乏对北京自然环境因素的感知,未来可在提升和引导城市人文环境建设的同时,更好地建设完善北京自然生态环境,在皇家园林和首都文化这一定位基础上,注重城市宜居的自然环境和城市宜游的人文环境提升。

3)游客对目的地的感知形象动态演变与大事件紧密相关,但目的地维持吸引力与生命力不能只依靠大事件所带来的积极影响。在特征高频词和社会语义网络分析中不难发现相关案例。例如,雁栖湖作为2014年APEC峰会、2017年“一带一路”国际峰会的举办地,因自身定位明确、设施完备、资源优越,吸引力和知名度大幅上升,在近3年进入高频特征词排名前50。世界园艺博览会及其相关景点也呈现出相似的趋势。但是,鸟巢和水立方等奥运代表性建筑,随时间推移对游客的吸引力呈现下滑趋势。需要指出的是大事件的影响全部显现往往要经历较长一段时期,可能多达10到20年时间[48]。因此,目的地可以将大事件的积极影响作为其发展的助力之一。但在大事件结束后,应积极寻找或转变发展方向,有效延长大事件的影响作用,在现有基础上实现可持续发展。

4)近年来,在情感方面,游客对北京旅游目的地形象的感知正在向积极的方面不断发展。情感分析结果显示,在2009年至2019年间,游客的正面情绪比例不断上升,负面情绪比例不断下降,旅游者对北京的情感认知正在向积极的方向发展。这一趋势反映出北京自2013年起严格治理整顿“一日游”市场、2017年实施《北京市旅游条例》等措施已初见成效。目的地旅游形象与旅游设施、资源、环境、价格和服务等因素相关,其中以旅游服务的影响力最大[49],因此北京市相关部门应在相关方面继续开展工作,在已有基础上继续发展和提升游客对目的地形象感知中的积极情感要素。

-

表 1 2009—2019年高频词统计

排名 2009—2012 2013—2016 2017—2019 名词 词频 名词 词频 名词 词频 1 北京 13 689 北京 17 426 北京 17 681 2 故宫 4 008 时间 5 233 故宫 6 274 3 地方 3 798 故宫 4 715 时间 4 775 4 长城 3 699 门票 4 417 地方 3 714 5 地铁 3 599 地方 4 391 胡同 3 486 6 时间 3 563 长城 4 093 酒店 3 399 7 天安门 3 104 时候 3 485 天安门 3 211 8 公交 2 870 天安门 3 233 长城 3 140 9 酒店 2 837 酒店 3 221 建筑 2 963 10 门票 2 769 地铁 3 175 时候 2 857 11 小时 2 654 颐和园 3 127 中国 2 798 12 时候 2 588 感觉 2 782 颐和园 2 717 13 感觉 2 547 建筑 2 769 门票 2 657 14 颐和园 2 526 小时 2 704 古北 2 459 15 胡同 2 449 公交 2 642 广场 2 395 16 景点 2 017 胡同 2 632 小时 2 341 17 广场 2 006 广场 2 452 感觉 2 340 18 天坛 1 959 中国 2 401 地铁 2 260 19 分钟 1 875 评论 2 312 景区 2 119 20 八达岭 1 826 景点 2 167 景点 2 117 $ \vdots $ $ \vdots $ $ \vdots $ $ \vdots $ $ \vdots $ $ \vdots $ $ \vdots $ 100 崇文 548 酒吧 641 中轴线 625 -

[1] HUANG C Y,CHOU C J,LIN P C. Involvement theory in constructing bloggers’ intention to purchase travel products[J]. Tourism Management,2010,31(4):513-526. doi: 10.1016/j.tourman.2009.06.003

[2] LEE C K,LEE Y K,LEE B K. Korea’s destination image formed by the 2002 World Cup[J]. Annals of Tourism Research,2005,32(4):839-858. doi: 10.1016/j.annals.2004.11.006

[3] 范钧,邱宏亮,吴雪飞. 旅游地意象、地方依恋与旅游者环境责任行为−以浙江省旅游度假区为例[J]. 旅游学刊,2014,29(1):55-66. doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2014.01.006 [4] 北京市统计局. 改革开放40年北京经济社会发展成就系列报告之九 旅游市场蓬勃发展 服务体系不断完善−改革开放40年北京旅游业发展回顾[EB/OL]. (2018-10-31)[2020-11-01]. http://tjj.beijing.gov.cn/zxfbu/202002/t20200216_1633632.html. [5] GUNN C A. Vacationscape: designing tourist regions[M]. New York: Van Nostrand Reinhold Company, 1988.

[6] SELBY M,MORGAN N J. Reconstruing place image:a case study of its role in destination market research[J]. Tourism Management,1996,17(4):287-294. doi: 10.1016/0261-5177(96)00020-9

[7] ECHTNER C M,RITCHIE J R. The meaning and measurement of destination image[J]. Journal of Tourism Studies,1991,2(2):2-12.

[8] BALOGLU S,MCCLEARY K W. A model of destination images formation[J]. Annals of Tourism Research,1999,26(4):868-897. doi: 10.1016/S0160-7383(99)00030-4

[9] BEERLI A,MARTIN J D. Tourism’ characteristics and the perceived image of tourist destinations:a quantitative analysis-a case study of Lanzarote,Spain[J]. Tourism Management,2004,25(5):623-636. doi: 10.1016/j.tourman.2003.06.004

[10] SIRAKAYA E,SONMEZ S F,CHOI H S. Do destination images really matter? predicting destination choices of student travellers[J]. Journal of Vacation Marketing,2001,7(2):125-142. doi: 10.1177/135676670100700203

[11] ASSAKER G,VINZI V E,O’CONNOR P. Examining the effect of novelty seeking,satisfaction,and destination image on tourists’ return pattern:a two factor,non-linear latent growth model[J]. Tourism management,2011,32(4):890-901. doi: 10.1016/j.tourman.2010.08.004

[12] 张宪玉,刘家明,吴月湖,等. 包头市旅游形象定位研究[J]. 干旱区资源与环境,2008(3):128-133. doi: 10.3969/j.issn.1003-7578.2008.03.024 [13] 陈传康,王新军. 神仙世界与泰山文化旅游城的形象策划(CI)[J]. 旅游学刊,1996(1):48-52. [14] 魏宝祥,欧阳正宇. 影视旅游:旅游目的地营销推广新方式[J]. 旅游学刊,2007(12):32-39. doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2007.12.011 [15] 罗美娟,郑向敏. 色彩营销:旅游地营销的新选择[J]. 人文地理,2010,25(1):134-138. doi: 10.3969/j.issn.1003-2398.2010.01.027 [16] 李晓莉. 事件对举办地的旅游形象影响与提升战略研究综述[J]. 旅游学刊,2007(8):74-81. doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2007.08.018 [17] 李蕾蕾. 旅游点形象定位初探−兼析深圳景点旅游形象[J]. 旅游学刊,1995(3):29-32. [18] 李蕾蕾. 城市旅游形象设计探讨[J]. 旅游学刊,1998(1):47-49. [19] 李蕾蕾. 旅游地形象的传播策略初探[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版),1999(4):87-93. [20] 吴小根,杜莹莹. 旅游目的地游客感知形象形成机理与实证−以江苏省南通市为例[J]. 地理研究,2011,30(9):1554-1565. [21] 王鑫,吴晋峰,李蕾,等. 中国国家旅游感知形象调查[J]. 人文地理,2012,27(5):128-133. [22] 关新华,李健仪,谢礼珊. 旅游公共服务质量对旅游目的地形象的影响[J]. 旅游科学,2015,29(5):27-38. doi: 10.3969/j.issn.1006-575X.2015.05.003 [23] 曲颖,贾鸿雁. 旅游目的地形象的测量与分析−以南京在华东区域内的比较性研究为例[J]. 人文地理,2013,28(1):128-134. [24] 邓新芳,金海龙,秦燕,等. 基于IPA理论的旅游目的地形象提升研究−以新疆可可托海为例[J]. 干旱区资源与环境,2015,29(6):196-201. [25] 王媛,冯学钢,孙晓东. 旅游地形象的时间演变与演变机制[J]. 旅游学刊,2014,29(10):20-30. doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2014.10.13 [26] 徐雅雯,甘巧林,郑迪. 旅游形象屏蔽理论“例外”现象研究−西递、宏村实证对比分析[J]. 华南师范大学学报(自然科学版),2016,48(4):77-82. [27] 潘莉,吕兴洋,李惠璠. 旅游情境中的形象一致性理论评述[J]. 人文地理,2016,31(3):9-18. [28] 王君怡,吴晋峰,王阿敏. 旅游目的地形象认知过程−基于扎根理论的探索性研究[J]. 人文地理,2018,33(6):152-160. [29] 郭风华,王琨,张建立,等. 成都“五朵金花”乡村旅游地形象认知−基于博客游记文本的分析[J]. 旅游学刊,2015,30(4):84-94. doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2015.04.008 [30] HUNTER W C. The social construction of tourism online destination image:a comparative semiotic analysis of the visual representation of Seoul[J]. Tourism Management,2016,54:221-229. doi: 10.1016/j.tourman.2015.11.012

[31] 张瑞,张建国. 基于网络文本IPA模型分析的上海辰山植物园旅游形象感知研究[J]. 中国园林,2019,35(8):83-87. [32] 邓宁,钟栎娜,李宏. 基于UGC图片元数据的目的地形象感知−以北京为例[J]. 旅游学刊,2018,33(1):53-62. doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2018.01.010 [33] 刘彬,甘巧林. Web2.0时代下的旅游摄影与婺源旅游地形象研究−基于旅游摄影照片的内容分析[J]. 旅游论坛,2015,8(2):54-60. [34] PIGLESIAS-SÁNCHEZ P,CORREIA M B,JAMBRINO-MALDONADO C,et al. Instagram as a co-creation space for tourist destination image-building:Algarve and Costa Del Sol case studies[J]. Sustainability,2020,12(7):1-26.

[35] 薛会娟. 旅游地感知场的形成机理及管理对策探讨[J]. 人文地理,2008(1):97-101. [36] 陈楠,乔光辉. 基于感知-认知因素的奥运会后北京旅游形象变化研究−以入境游客为例[J]. 资源科学,2009,31(6):1000-1006. doi: 10.3321/j.issn:1007-7588.2009.06.015 [37] 罗秋菊. 大型事件活动提升举办地旅游形象评价研究[J]. 旅游学刊,2009,24(2):6-7. doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2009.02.003 [38] 韦瑾. 关于旅游地形象重新定位和形象传播的探讨−以桂林为例[J]. 西南民族大学学报(人文社科版),2004(1):355-359. doi: 10.3969/j.issn.1004-3926.2004.01.083 [39] 乌铁红,闫立杰,王汉祥. 地理学视域下旅游地意象感知的时空特性分析[J]. 内蒙古大学学报(哲学社会科学版),2012,44(1):75-79. [40] 白祖诚. 建设北京雄美迷人的旅游形象 优化北京得天独厚的旅游产品[J]. 旅游学刊,1994(2):26-31. [41] 于海波,吴必虎,卿前龙. 重大事件对旅游目的地影响研究−以奥运会对北京的影响为例[J]. 中国园林,2008(11):22-25. doi: 10.3969/j.issn.1000-6664.2008.11.011 [42] 冯捷蕴. 北京旅游目的地形象的感知−中西方旅游者博客的多维话语分析[J]. 旅游学刊,2011,26(9):19-28. doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2011.09.008 [43] 汪秋菊,刘宇,张弛,等. 北京5A级旅游景区入境游客感知形象:构成要素与差异性辨识[J]. 世界地理研究,2017,26(6):154-164. doi: 10.3969/j.issn.1004-9479.2017.06.016 [44] 刘智兴,马耀峰,李森,等. 基于游客感知-认知的北京市旅游形象影响因素评价研究[J]. 干旱区资源与环境,2015,29(3):203-208. [45] 新浪网. 魏小安、厉新建谈旅游目的地发展十二要素及其内涵[EB/OL]. (2003-12-02)[2020-11-01]. http://news.sina.com.cn/c/2003-12-02/17552264249.shtml. [46] 贾铁飞,刘蓉. 访沪国内游客旅游行为空间特征研究[J]. 人文地理,2015,30(5):140-146. [47] 张朝枝,朱敏敏. 文化和旅游融合:多层次关系内涵、挑战与践行路径[J]. 旅游学刊,2020,35(3):62-71. [48] 周勇,JOHN A. 北京居民对2008奥运会影响的态度和看法[J]. 旅游学刊,2008(7):40-48. doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2008.07.013 [49] 刘军胜,马耀峰. 古都类旅游目的地国内游客认知评价实证研究−以西安市为例[J]. 地理与地理信息科学,2014,30(6):107-111,116. doi: 10.3969/j.issn.1672-0504.2014.06.021 -

期刊类型引用(4)

1. 李云,董鸿安,丁镭. 基于在线评论的旅游目的地形象演变特征探析——以武汉市木兰文化生态旅游区为例. 湖北科技学院学报. 2024(04): 53-59 .  百度学术

百度学术

2. 王婕霏. 国际旅游消费中心视角下海南三亚城市形象策略研究. 全国流通经济. 2023(05): 133-136 .  百度学术

百度学术

3. 杨婉婷,李凌雁,李铭朴. 基于“认知-情感”模型的入境旅游目的地形象感知时空分异研究——以上海市为例. 河北省科学院学报. 2023(05): 64-74 .  百度学术

百度学术

4. 廖剑威,闫淑君,叶佳伟,纪霜,杨丽. 基于网络文本的广东惠州西湖形象感知研究. 黑龙江生态工程职业学院学报. 2021(06): 61-66 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(4)

下载:

下载: