The Formation of National Park System and Enlightenment to the Establishment of National Culture Parks in China from the Perspective of Cultural Ecology

-

摘要:

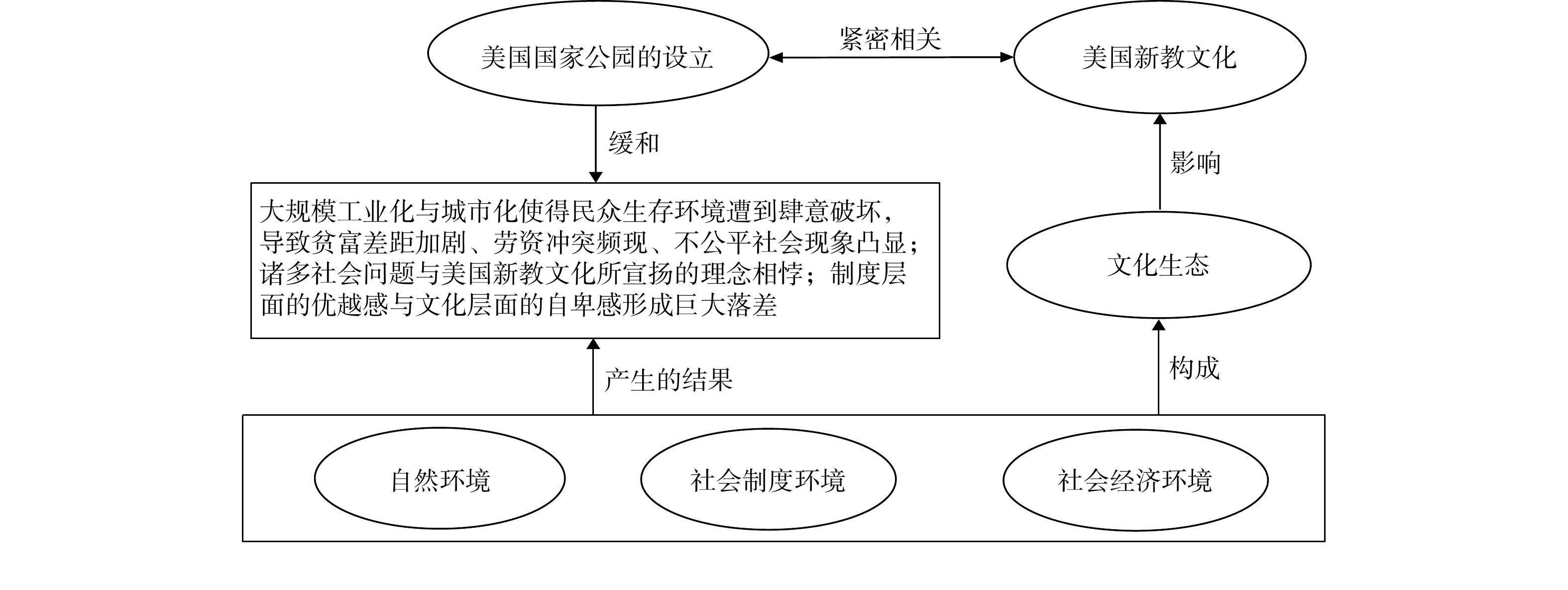

1872年,美国时任总统尤里西斯·格兰特签署国会立法,世界上第一个国家公园——黄石国家公园在美国正式设立,开启了人类保护原生自然资源的征程。美国能先于欧洲从国家层面设立世界首个国家公园,与其固有的文化生态紧密相关。从文化生态的视域,阐述美国国家公园设立的时代背景,探究其设立背后的缘由,并揭示美国国家公园兴起与美国新教文化之间的紧密关系;回顾美国国家公园从诞生到国家公园体系形成的发展历程,结合美国在国家公园体系运营和管理方面的实践经验,为新时代我国创建国家文化公园提供有益的启示和借鉴。

Abstract:In 1872, U.S. President Ulysses S. Grant signed a congressional legislation to officially establish the world's first national park, Yellowstone National Park, thus embarking on a journey to protect the native natural resources. The United States could take the lead in establishing the world's first national park, which was closely related to its inherent cultural ecology. From the perspective of cultural ecology, this paper elaborates the historical background of the establishment of national parks in the United States, explores the reasons behind the establishment of national parks, and reveals the close relationship between the rise of national parks and American Protestant culture. This paper reviews the development process of the national park from its birth to the formation of the national park system in the United States, combines the practical experience of the United States in the operation and management of the national park system, and provides beneficial enlightenment and reference for China to establish its national cultural parks in the new era.

-

规划是对未来整体性、长期性问题考量并设计整套行动方案的科学,也是连接认识与行动的艺术。在国家治理体系现代化的进程中,规划已成为政府管理的主要政策工具之一,其作用主要聚焦在4个方面:一是科学决策,充分利用编制规划的讨论、分析、征询、评价、论证等过程,提出对未来或事物的整体性、长期性解决方案;二是可达愿景,融合多种因素、从不同视角对未来发展进行预期与可行性研判,提出未来发展的可达性目标;三是发展导向,选择实现目标的路径、策略或措施,谋划和引导人力、物力、财力等基本投入;四是公共契约,编制规划过程也是各级政府及其他利益相关方反映诉求、达成一致意见的过程。规划文本就是利益相关方需要共同遵守的契约。建立国家公园体制,是事关我国经济社会可持续发展、中华民族复兴的千年大计,需要充分利用好规划的作用,借鉴国内外已有成功经验,构建科学、实用并符合中国国情的国家公园规划体系。

一. 国内外国家公园建设经验借鉴

一 国外经验

自美国1872年建立黄石国家公园以来,世界上已有200多个国家或地区建立了国家公园这种保护模式,以实现对自然界的就地保护。目前,录入世界自然保护联盟(International Union for Conservation of Nature, 以下简称为IUCN)自然保护地数据库的国家公园已达5 609个,总面积超过400万km2。各国在国家公园近150年的发展历程中形成了很多好的经验,其中发挥规划的引领作用是最重要的共识之一。

美国的国家公园规划实践始于1910年前后,由于相继建立的几个国家公园没有在管理上形成一套连贯的、统一的理念,最杰出的自然和文化遗产内还普遍存在着放牧、伐木活动,美国内政部长理查德·白林格(Richard Ballinger)提议为国家公园制定完整的综合性规划。1918年5月13日,新成立的美国国家公园管理局颁布了第一个行政命令,“所有的建设与发展都必须按照一个预先设计好的以景观保护为基础的规划进行”。1932年,美国国家公园管理局正式采用总体规划(Master Plan,以下简称MP),并大规模开展。但随着20世纪60年代中后期的全球生态觉醒,总体规划以开发为主题的做法备受批评。此后,国家公园规划逐渐引入生态学家和公众参与,规划的内涵更加强调资源保护、环境监测、游客影响管理和公众参与等方面的内容及要求,美国国家公园管理局从1975年开始采用综合管理规划(General Management Plans,以下简称GMP)替代MP[1],这个转变使国家公园规划直接面向管理,规划和管理的联系越来越密切,既增强了规划的可操作性,也通过统一的规划目标平衡了保护和利用的关系[2]。早期建立国家公园的加拿大、澳大利亚、新西兰、南非等国也经历了类似的发展过程,各国目前都将综合管理规划作为每个国家公园统领全局的纲领性文件,属于未来15~20年综合、概括的规划,是制定国家公园管理决策的基础,它为国家公园顺利实施管理和制定后续的详细规划搭建起一个框架。如加拿大的国家公园GMP,内容包括确定管理目标,并说明国家公园将采取何种措施来保护和体现本区域的自然与文化特征;说明国家公园采取何种类型与级别的资源保护与管理措施来保持其生态完整性;国家公园功能分区;确定旅游设施、游憩活动和公共服务的类型、特点及位置等。规划制定过程要进行多方案选择,要体现管理层的各项决策,同时要有公众的参与。通常情况下,在议会法案宣布建立一个新国家公园之后的5年内,要由主管部门将规划提交给议会批准[3]。

20世纪末,国家公园面临的形势越来越复杂,肩负的环境、发展和社会等责任更加多元化,每个国家公园仅编制和实施综合管理规划已不合时宜,更多国家转向构建规划体系支撑这种需求。美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、南非、巴西等国家先后在国家宏观层面研究国家公园与其他各类保护地同步发展的规划体系[4]。杨锐将美国国家公园的规划发展分为3个阶段,即物质形态规划阶段(20世纪70年代前)、综合行动计划阶段(20世纪70—80年代)和决策体系阶段(1990年以后)[5],其核心是由一个规划决策体系替代了单一规划形态,这个体系包括综合管理规划、战略规划(Strategy Plan)、实施规划(Implementation Plan)和年度执行计划(Annual Performance Plan)等4个层次的规划成果。1990年,加拿大政府颁布了《加拿大绿色规划》,提出将加拿大12%的国土作为保护空间,据此制定了《国家公园系统规划》,将加拿大划分为39个陆地自然区域,对每个区域国家公园的建立状况和潜力进行阐述,确保每个自然区域中至少建立一个国家公园,每个国家公园依据系统规划编制综合管理规划、自然资源管理规划、服务规划和行动计划等。澳大利亚由于环境、土地等管理权均在州一级政府,联邦政府与州政府于1992年研究制定了国家保护地体系合作计划(National Reserve System Cooperative Program),2009年参照IUCN自然保护地分类系统完成了《国家保护地规划2009—2030》的编制,包含了自然保护地体系建设、保护标准、规划方案、监管方案以及国际合作计划等内容,为国家宏观层面指导国家公园及各类自然保护地设立、建设和保护管理奠定了基础[6]。

二 国内相关实践

规划体系一直是我国自然保护地建设与管理的重要举措之一。风景名胜区是最早构建规划体系的一类自然保护地,风景区规划包括省域/区域体系规划、总体规划、详细规划和景点(游线等)设计4个层次,规划编制科学、规范,规划审批程序严格,如国家级风景区总体规划由国务院审批,详细规划由原国家建设行政主管部门审批。贾建中等[7]认为风景区规划具有几个典型特征:一是法定属性,国务院发布的《风景名胜区条例》对风景区规划的层次、内容、期限、组织、审批、使用、修改等做出了明确规定;二是建设属性,风景区内的建设项目应当符合风景区规划,并与景观环境相协调,不得破坏景观、污染环境、妨碍游览;三是管理属性,规划是风景区内管理建设的根本依据。

我国自然保护区规划体系的构建经历了一个较为曲折的过程。20世纪80年代以前,自然保护区主要是通过森林经理调查取得第一手资料后,进行综合调查设计;1986年,国务院要求按照基本建设程序编制自然保护区总体设计,由国家投资建设;1993年,大熊猫栖息地的部分自然保护区开始探索编制总体规划;1998年,国家林业局出台了《关于加强自然保护区建设管理有关问题的通知》,要求“各级林业行政主管部门组织、督促和指导自然保护区管理机构抓紧编制总体规划”,这是国家相关主管部门第一次明确自然保护区应编制总体规划[8];1997年,中国政府颁发了《中国自然保护区发展规划纲要(1996—2010)》;2006年,国家林业局印发了《全国林业自然保护区发展规划(2006—2030年)》,初步形成了发展规划、总体规划、项目可行性研究、实施方案相结合的规划体系,规范和引导了我国自然保护区的建设与发展。

二. 国家公园规划体系框架

从国内外自然保护地管理情况看,规划体系是由在时间序列与空间序列上具有明显层级的众多规划类型构成的有机整体。我国的国家公园规划体系目前还无章可循,但应该坚持以下几个基本准则。

1) 理念指引。规划体系应有利于始终如一地贯彻落实“生态保护第一、国家代表性、全民公益性”的我国国家公园体制建设三大理念[9]。规划中通过对国家公园理念的具体化,形成不同层级的目标体系,通过多层级规划落实和细化目标体系。

2) 法律保障。国家公园规划体系不论是内容还是程序上都应有相关的法律要求为框架。虽然国家公园还没有相应的专门法规,但作为自然保护地而言,生态环境相关法律法规、生态文明系列制度都是规划体系设计的依据,特别应遵循国土空间规划、自然资源用途管制、生物多样性保护等相关规定。

3) 面向管理。规划的作用可以体现在方方面面,但最根本的还是管理的最主要工具之一。规划体系应主要为国家公园的有效管理服务,针对宏观与微观、长远与近期等不同层级的管理目标设定规划类型,增强规划的可操作性,使规划真正成为管理者的重要工具。

按照以上准则,从空间尺度和时间尺度构思,将我国国家公园规划体系分为2个序列、4个层级(见图 1)。

在国家宏观层面,规划体系由国家公园发展(战略)规划、系列专项规划构成,其发展规划在纵向上承接国家的社会经济发展规划、主体功能区或空间规划、自然保护地体系规划等,向下指导实体国家公园的建设管理;横向上衔接自然资源保护利用规划、生态环境保护规划、自然文化遗产保护规划等,形成国家公园体系的战略目标、战略布局、战略任务和战略举措。

在实体国家公园层面,由总体规划、专项规划或管理计划、年度实施计划3级规划成果构成(见表 1)。总体规划作为国家公园空间管理和建设的纲领性文件,是综合性、概括性的总体安排,也是国家公园范围内最基础的“多规合一”成果,区域内其他各类规划应遵从并根据总体规划进行修编和调整;专项规划、管理计划和年度实施计划主要针对具体问题、具体时段制定可操作性的项目和活动计划,将管理目标、建设任务、公共服务、特许经营等逐渐细化和落实。

表 1 国家公园规划层级及功能定位规划类型 规划定位 规划概要 规划周期 全国:发展规划 国家层面国家公园发展与布局的整体安排,是战略性、指导性、政策性规划 按照国家公园理念与定位,明确全国国家公园发展的战略目标、布局、体系、任务和策略,评估不确定性及其风险 长期,10年以上 全国:专项规划 国家层面针对国家公园建设、管理某一方面的整体安排,是组织工程、项目的指导性规划文件 按照国家公园发展规划及相关规划,明确某专项的建设目标、布局、任务、重点项目和相关政策措施,测算投入,评估绩效和风险 中长期,5~10年 实体:总体规划 某个国家公园整体性、概括性安排,起到空间规划、建设规划和管理规划的综合作用,是指导国家公园建设管理的纲领性文件 评估国家公园生态价值与保护管理条件,制定管理与建设目标,明确管理边界范围、管控区划及要求,确定自然保护、资源管理、自然教育、科研监测、社区协调、特许经营、公众参与等任务和重点,确立管理体制、协调机制、治理和执法体系,测算投入,评估绩效 长期,10年以上 专项规划 国家公园某一领域的整体安排,作为组织多期项目的依据,深度应满足建设项目立项要求 依据总体规划和相关规划,明确某一领域的建设管理目标、任务和重点工程项目等,具有明确的规模、建设地点、范围、工期、投资等内容 一般3~10年 管理计划 国家公园阶段性管理安排,或一次性项目的实施安排 对照总体规划提出特定时期系列管理目标、行动,明确工作任务和重点,规定各项管理项目的任务、时间表、路线图,确定各项管理任务的组织、资金和绩效要求 一般3~5年 年度实施计划 分解和落实管理计划、实施规划,确定年度任务,制定实施计划 规定各项管理项目本年度的任务、时间表、路线图和责任人,明确考核清单 1年 三. 国家公园规划体系基本特征

一 国家公园发展规划

国家公园发展规划是在国家层面对全国国家公园建设和治理的整体性、长期性安排,作为一种战略性、前瞻性、导向性的公共政策,将在国家公园建设管理中起到十分重要的引领作用。发展规划的主要任务是谋划国家公园未来发展的战略定位,明确中长期不同时间节点上经过努力可以实现的战略目标,衔接国土空间规划,进行国家公园的发展空间与区域的战略布局,分解和落实战略目标,形成国家公园中长期发展的战略任务体系,选择在当前或未来条件下实现预期目标的策略和措施等。

《建立国家公园体制总体方案》明确提出“构建统一、规范、高效的中国特色国家公园体制,建立分类科学、保护有力的自然保护地体系”。2017年10月中国共产党十九大报告提出“加快生态文明体制改革,建设美丽中国。构建国土空间开发保护制度,完善主体功能区配套政策,建立以国家公园为主体的自然保护地体系”。这有两个内涵:一是我国的国家公园体制是生态文明体制改革的重要组成部分,是构建国土空间开发保护制度的主要制度设计,国家公园体制脱离不了生态文明制度的整体框架;二是我国的国家公园是自然保护地体系最重要的组成部分,国家公园的发展应突出对自然生态的严格保护并成为保护自然生态系统的主体。因此,现阶段国家公园发展规划需要按照生态文明建设的总体要求,尽快在宏观层面解决好国家公园整体发展目标、阶段目标与空间布局等核心问题,有序推进国家公园发展,逐渐使国家公园成为自然保护地体系的主体,将应该保护的地方严格保护起来,这需要在设立标准、空间布局和保护地整合等方面开展系统研究。

首先,要有一个科学合理的设立标准。将拥有独特自然景观和丰富科学内涵的最重要的自然生态系统,以及具有全球价值或国家象征、国民认同度高的地域,作为国家公园优先设立区域。主要考虑4方面条件:一是国家代表性,保护的生态系统是地带性或同一生态地理区内最典型的自然生态系统单元;或者拥有区域内旗舰性保护物种(伞护物种)及其良好的栖息环境,特别是具有顶级食肉动物存在的完整食物链,能够实现自我循环;或者具有大尺度的特有地貌景观和地质多样性,具有珍贵而独特的生态、科学、文化和美学意义,属于世界和国家层面重要的自然文化遗产。二是生态完整性,包括系统组分的完整性,如关键物种组成完整、演替阶段完整;生物多样性应是地带性生物多样性最富集的区域;面积规模能够保证1个或多个生态系统的生态过程完整、生态功能正常发挥。三是自然原真性,主要强调候选区的自然性,生态本底基本保持自然状态,自然生态系统破碎化程度明显小于周边区域;或者长期受到干扰的生态系统具有自身恢复到自然状态的潜力,同时也不排斥在历史进程中形成的人地和谐的生产方式和历史文化遗产。四是设立可行性,土地和自然资源产权主体是全民所有,集体土地可以通过保护地域权得到统一保护管理;有利于中央人民政府直接行使全民所有自然资源资产所有权。

其次,要系统推进国家公园的空间布局。国家公园优先设立区域应考虑两个因素:一是生态区位,国家公园建立的目的就是保护自然生态系统的原真性、完整性,应该把生态区位最重要、维系国家生态安全屏障的区域优先纳入国家公园系统,实行最严格的保护。这包括青藏高原生态屏障、黄土高原—川滇生态屏障和东北森林带、北方防沙带、南方丘陵山地带组成的陆域生态安全格局和沿海防灾减灾带。二是均衡格局,按照地理分异和气候、植被、生物分布差异等综合区划我国的生态地理单元,每个生态地理单元选择最有代表性的区域设立1个以上国家公园,使全国不同生态区域、不同地貌景观都有国家公园作代表。确立国家公园在维护国家生态安全、彰显中华生态文明中的主体地位,确保国家公园在保护生态安全关键区域和最珍贵、最重要生物多样性集中分布区的主体地位,确定国家公园的保护价值与生态功能在全国自然保护地体系中的主体地位。根据生态重要程度、生态福祉需求程度、设立适宜程度等,重点推动建设地球第三极国家公园群、环京津都市圈国家公园群和东北及内蒙古重点国有林区国家公园群。

第三,要深入推进现有自然保护地优化整合。我国经过60余年的自然保护发展,各类自然保护地约覆盖了国土面积的18%,覆盖了全国生态系统服务极重要区和重要区的66.02%[10],许多生态重要区域已存在一些自然保护形式。但这些保护地普遍存在定位模糊、多头设置、空间重叠、交叉管理等问题,保护成效低下,整合和优化中国的自然保护地体系是国家公园发展需要长期面对的艰巨任务[11]。应以保持自然生态系统完整性为原则,遵从保护面积不减少、保护强度不降低、保护性质不改变的总体要求,将在空间上重叠严重、管理体制上交叉割裂的各类自然保护地进行系统整合,在符合条件的区域优先整合设立国家公园,特别是将跨省级行政区划的重要自然保护地整合为一个国家公园,作为完整的自然生态系统进行系统保护和统一管理。

二 国家公园总体规划

我国的总体规划起始于建国初期的土地利用规划,土地改革完成后,国家亟需通过土地利用总体规划将土地资源在各产业部门间进行合理配置。随后,总体规划广泛应用于我国的城市规划、国土规划、空间规划、区域规划,诸如自然区、经济区、行政区和社会区等方面。从近年来风景区、自然保护区、森林公园等自然保护地总体规划发展情况看,规划内涵不只聚焦于基础设施建设,已经更多地向生态系统保护、自然资源管理和公共服务等方面延深,起到了空间规划、建设规划和管理规划等专项规划的作用,实际上相当于国外已普遍实行的综合管理规划。国家公园作为最重要的自然生态空间,管理目标多而复杂,需要编制总体规划,协调严格保护与科学利用之间的关系,平衡不同功能的目标需求。国家公园总体规划可以作为明确国家公园范围及四至边界的依据,指导国家公园建设和确定建设项目的依据,确定和考核生态资源保护管理目标、计划与任务的依据,确定治理体系、人员编制、投资和财政经费的依据(见表 2)。

表 2 国家公园总体规划任务要点规划属性 规划内涵 规划要点 空间规划 规定未来活动空间分布,界定区域边界,协调土地、自然资源利用与功能需求的关系 合理划定国家公园边界范围;协调平衡各管理目标所需国土空间与自然资源,划定核心保护区、限制利用区等功能区;对重叠、相邻自然保护地优化整合;明确不同功能区的管控要求与策略 建设规划 明确基本建设任务,协调管理目标与基本建设的关系 确定保护、教育、科研、游憩、利用、社区等功能的基本建设任务;确定基础设施重点建设项目;保护与管理能力建设;建设资金需求与平衡 管理或治理规划 明确和细化管理目标、管理范畴及项目管理实施组织策略 明确各功能区具体管理目标;明晰自然资源资产产权,落实土地权属,明确自然资源资产管理体制;明确管理体制,确定国家公园管理体系、管理机构与人员编制;构建运行机制(协调、监督、特许经营等);提出规划,实施保障措施 编制国家公园总体规划首先要明确国家公园的管理目标。《建立国家公园体制总体方案》明确了国家公园的定位与功能,首要功能是重要自然生态系统的原真性、完整性保护,同时兼具科研、教育、游憩等综合功能。从国内外情况看,国家公园属于功能最多、管理目标最丰富的一类自然保护地,吴承照等将自然保护地管理目标分为生态、价值、功能、区域4种类型[12],国家公园管理目标应该体现在6个方面:

1) 保护目标。强化山水林田湖草的严格保护,使生物群落、基因资源、典型地质地貌景观以及未受影响的生态过程在自然状态下得以永久生存,重点保护自然生态系统的完整性、原真性和活力。

2) 科研目标。长期定位监测自然生态环境过程,提供生态基底作为自然研究的参照系,研究自然演替与动态变化规律。

3) 教育目标。提供进入自然、观察自然、认知自然的机会,开展以自然为背景的科普宣教活动。

4) 游憩目标。提供户外游览、运动、康体、探险、娱乐、审美、体验等多样性的游憩机会,享受生态产品和自然景观。

5) 资源利用目标。可持续地利用自然生态系统内的资源、文化传统特征等,提供优质生态产品,维持生态功能与环境服务。

6) 社区协调目标。平衡自然保护与生产经营的关系,促进社区可持续发展,维持原住居民已经形成的人地和谐生产生活模式、文化和传统特征。但针对每个国家公园而言,其功能目标在重要程度、优先度、需求服务等方面都会存在差异。总体规划首先需要对国家公园的生态系统及其自然资源特征进行全面深入的分析,明确规划区域多功能的目标需求,甄别核心管理目标,然后围绕管理目标序列进行空间规划、建设规划、管理规划,提出针对性的系列解决方案。

三 国家公园专项规划

专项规划是国家公园战略规划、总体规划在特定领域的细化,也是专项领域发展以及政府审批、核准重大项目,安排投资和财政支出预算,制定特定领域相关政策的依据。专项规划的编制应满足3个基本要求:①符合战略规划或总体规划,对接规划的相关领域目标、任务和已经明确的路径,围绕国家公园功能与管理目标细化措施;②编制深度应满足立项要求,有充分的依据、理由论证和合理的测算指标,具有明确的任务、规模、建设地点、范围、标准、投资等;③具有可操作性,明确适用的政策条件、合理的组织方式,如实施单位、作业程序、时间节点等,可以落地实施。每个国家公园需要编制的专项规划不尽一致,凡是建设规模大、周期较长、一次性立项难以建成的专业领域都应该先编制专项规划,一般涉及的专项规划类型见表 3。

表 3 国家公园常见专项规划类型表规划类型 规划要点 生态修复规划 针对损毁土地、生态退化土地、清退土地,以及结构性、功能性退化区域等规划修复措施、规模,包括退耕退湿退牧、废弃工矿地植被恢复、岸线生态修复、物种回归等 栖息地恢复规划 针对关键物种的退化栖息地、潜在栖息地,以及迁徙线路风险等因素,规划恢复类型、措施、规模、地点等,构建生态廊道 基础设施建设规划 建设保护、巡护、管理等基础设施,如管理局站点设施设备、巡护设施设备、执法设施设备等 综合监测系统规划 自然资源与生态环境状况的长期、综合监测系统,如天地空一体化系统、固定样地(线)、远程监测监控、大数据平台等 路网系统规划 建设用于交通、防火、管护、游憩体验等的路网系统,包括主干道、支线、分流道、体验步道、栈道、桥涵等,以及沿线驿站、服务和观景设施 宣教与标识系统规划 确界立标,以及指示性、提示性、知识性、展示性标识、标牌,包括电子、视频、音频等设施设备 科研合作体系规划 针对科研方向、科研重点项目、科研平台,相应的科研设施设备以及科研合作机制等 自然游憩体验系统规划 自然教育、科普展示与游憩体验的活动选择、活动区域、线路、解说系统,以及配套的访客中心、服务系统、安保系统等 自然资源经营利用规划 可持续利用的区域、资源类型、利用模式(方式、程度)等,商业性生产经营组织、有偿使用机制,形成特许经营项目计划 社区发展转型规划 划定集中居住社区,规范传统生产模式,退出耗水耗能产业,扶持“环境友好型”绿色产业发展,推广保护惠及社区政策 智慧公园规划 充分借助互联网、物联网技术,统一技术标准、数据库、感应与传输系统、集成平台,实现管理信息化、网络化、智能化 移民安置规划 关键区分析、移民摸底调查、搬迁方案、废弃宅基地处置方案、安置点及配套设施建设方案、补助政策、扶持发展政策 工矿企业退出规划 工矿企业分类、产业准入清单、生产影响评估、合法性评估、资产评估、投入评估、退出模式与机制、补偿政策与方案 四 国家公园管理计划

管理计划是开展和协调保护管理活动重要的保障文件,是规范管理行为的基础。我国最早在自然保护区管理中引入了管理计划工具,在世界银行的资助下,国家林业局在1995—2000年间组织实施了“全球环境基金(即Global Environment Facility,简称为GEF)中国自然保护区管理项目”,湖北神龙架、陕西佛坪、陕西太白山等9个自然保护区首次编制并实施了管理计划,包含社区教育计划、能源保护示范活动计划、野生动物危害防控示范活动计划等,有效地提高了自然保护区的保护管理能力,缓解了保护区来自社区经济发展的资源压力[13]。国家公园管理应充分借鉴国内外先进经验,编制并实施好管理计划,作为落实总体规划的阶段性计划,逐一实现总体规划确定的管理目标,作为协调和指导国家公园日常保护管理的重要技术工具。

制定和实施管理计划的关键点包括:①分析、评价国家公园保护管理面临的系列问题,对问题进行归类和排序,甄别哪些是影响管理目标实现的主要问题,重点考虑那些通过改进管理方式、方法可以解决的现实问题;②提出一系列有时间约束、措施保障、可实现、可度量的目标,这些目标也构成了管理计划的基本框架;③列出实现总体目标和序列目标所需采取的各种具有科学性、逻辑性、有效性和可操作性的行动,怎样采取行动,以及采取这些行动所需要的人、财、物等条件;④选择各项行动实施的有利时间、地点和场所,以及行动步骤;⑤以管理者为主制定管理计划,制定人员最好具有多方面的知识和技能,还应有利益相关者代表;⑥所有行动计划都应该可以直接对接年度实施计划,便于落地实施。

五 国家公园年度实施计划

年度计划就是按年度制定的工作计划,是事关国家公园战略目标与任务能否落地、实施的“最后一公里”。一个好的年度计划具有高度凝聚力,可以引导物流、资金流、人力流的流动方向和强度。影响年度实施计划编制的因素太多,关键应把握几点:①瞄准总体规划确定的总体目标、管理目标,对接专项规划和管理计划确定的建设任务、重点项目和行动计划,根据实际情况确定实施年度内的任务和项目安排;②应当体现出对专项规划、管理计划的深入与细化,突出不同阶段在项目任务安排、施工建设和运行管理等方面的区别,在微观层次有针对性地做出年度实施安排;③每个计划实施年度需实现与前后实施年度的衔接,可以根据上年度实施情况提出调整意见;④分析年度目标实施的重点和难点,完善进度控制计划,分析制约进度的关键因素,对控制性工程严格掌控,对节点目标分层控制,保证各项具体目标的实现;⑤项目实施过程中应严格控制规划设计变更,涉及项目建设地点、建设范围、建设规模、支出预算调整的项目变更需重新论证;⑥提出相关的项目管理、控制和保障措施。

四. 结语

规划权是国家事权、公信权的具体体现。在构建具有中国特色的国家公园体制过程中,应充分发挥规划作为政府管理的主要政策工具的作用,将完善的规划体系作为国家公园体制的重要组成部分。编制规划的过程也是科学决策、民主决策的过程,实施规划的过程也是导向目标、协调利益相关方的过程,建立完善的规划制度可以保障我国的国家公园体制能够建立在一个科学的高起点之上,防止中国特色的国家公园体制走弯路。

一个完整的规划体系要比单一规划的功能更强、作用更明显。在一个规划体系中,每个层次的规划具有同等重要性,发展规划可以明确构思国家公园发展的国家战略,起到国家战略顶层设计的作用;总体规划是实体国家公园“多规合一”的综合性成果,是国家公园整体性、长期性的综合安排;专项规划是某一领域的专业设计,是基本建设立项的主要依据;管理计划是落实和细化规划成果、规范管理行为的基本保障;年度实施计划是决定国家公园理念、目标、任务能否落实的“最后一公里”。只有各层级规划间相互贯通、有机衔接,才能保障国家公园战略能够得到贯彻实施。

规划是关于未来的艺术,需要不断适应时代的变化。国家公园管理的对象是自然界,而人们对自然的认知程度低,还存在太多的不确定性,采用适应性管理原理是必要的[14]。围绕系统管理的不确定性展开一系列评估、规划、实施、监测等管理行动,满足生态系统容量和社会需求方面的变化,从而实现系统健康及资源管理的可持续性。其中,规划是适应性管理原理中非常重要的环节,通过监测、评估和适应性规划过程,把局部、静态、分割的规划方案转变成全面、动态、时空一体化、各方协同的新规划体系,以此获得较理想的管理效果,可以不断提高国家公园建设管理水平。

-

表 1 美国国家公园体系中428个独立单位的类别、名称与数量

类别 名称 数量 历史文化遗迹类 国家战场 11 国家战场公园 4 国家战场遗址 1 国家军事公园 9 国家历史公园 63 国家历史遗址 74 国际历史遗址 1 国家纪念馆 31 国家纪念碑 84 自然遗产类 国家公园 63 国家保护区 19 国家保留区 2 休闲游憩类 国家游憩区 18 其他 国家湖岸、海岸、河流、河道、跑道等 48 -

[1] WALLACE S,RICHARD E. Conversations with Wallace Stegner on western history and literature [M]. Salt Lake City:University of Utah Press,1990:3-20.

[2] 露丝·本尼迪克特. 文化模式 [M]. 王炜,译. 北京:社会科学文献出版社,2009:11-13. [3] 余东林. 基于民族-宗教认同的美国国家文化构造[J]. 齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2019(6):34-37. [4] 托马斯·杰斐逊. 弗吉尼亚笔记[M]. 朱曾汶,译. 北京:商务出版社,2014:137. [5] WASHINGTON I. The sketch book of Geoffrey Crayon[M]. Collinston: Sleepy Hollow Press, 1981: 132. WASHINGTON I. The sketch book of Geoffrey Crayon[M]. Collinston: Sleepy Hollow Press,1981:132.

[6] ALEXIS T. Democracy in America [M]. Chicago:University of Chicago Press,2002:33-40.

[7] SAMUEL H. Who are we? the challenges to America's national identity [M]. New York:Simon & Schuster,2005:58-59.

[8] 杨春龙. 自由主义与美国国家认同[J]. 江海学刊,2018(6):190-197. [9] RODERICK N. Wilderness and the American mind [M]. New Haven:Yale University Press,2001:66-67.

[10] RALPH E. The American scholar [EB/OL]. [2024-01-08]. https://emersoncentral.com/ebook/The-American-Scholar.pdf.

[11] 滕凯炜. “天定命运”论与19世纪中期美国的国家身份观念[J]. 世界历史,2017(3):70-81. [12] 付成双. 19世纪后期美国人环境观念转变的原因探析[J]. 史学集刊,2012(4):79-87. [13] 高科. 荒野观念的转变与美国国家公园的起源[J]. 美国研究,2019,33(3):143-160. [14] DONALD J P. Forests and conservation,1865-1890[J]. The Journal of American History,1985,72(2):340-359. doi: 10.2307/1903379

[15] JOHN M. The wild parks and forest reservations of the west[J]. The Atlantic Monthly,1898,81(483):15-28.

[16] 王俊勇. 二战前美国黄石国家公园形象的历史演变[J]. 学术界,2016(7):188-195,328. [17] National Park Service. National park system [EB/OL]. [2024-01-09]. https://www.nps.gov/aboutus/national-park-system.htm.

[18] 周戡,王丽,李想. 美国国家公园自然资源管理:原则、问题及启示[J]. 北京林业大学学报(社会科学版),2020,19(4):46-54. [19] National Park Service. Historic Sites Act of 1935 [EB/OL]. [2023-12-16]. https://www.nps.gov/subjects/archeology/historic-sites-act.htm.

[20] 张鑫,石玲,张玉钧. 美国国家公园环境教育场域研究及启示[J]. 北京林业大学学报(社会科学版),2021,20(2):89-93. [21] 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《建立国家公园体制总体方案》[EB/OL]. [2023-12-15]. https://www.gov.cn/zhengce/2017-09/26/content_5227713.htm. [22] 王克岭. 国家文化公园的理论探索与实践思考[J]. 企业经济,2021,40(4):2-12. [23] 曹少朋. 从“印第安人的荒野”到“无人居住的荒野”:美国白人荒野观念的转变与黄石国家公园地区印第安人的驱逐[J]. 鲁东大学学报(哲学社会科学版),2019,36(4):26-31. -

期刊类型引用(47)

1. 郝永生,赖兴会,杨建光,杨有奎,王平勇. 国家公园规划体系构建初探. 林业调查规划. 2024(01): 74-77+144 .  百度学术

百度学术

2. 宗路平,赵文飞,王梦君,张天星,尹志坚. 国家公园设立社会影响评价体系构建与实践应用. 国家公园(中英文). 2024(03): 185-197 .  百度学术

百度学术

3. 王英姿. 福州都市圈自然保护地空间分布特征分析. 福建林业科技. 2024(03): 110-117 .  百度学术

百度学术

4. 路秋玲,胡绪垚,范琳,贾毅立,谷洁,唐浩文,林颐,刘楠. 青海湖国家公园创建区规划体系构建. 国家公园(中英文). 2024(08): 514-523 .  百度学术

百度学术

5. 冯春婷,王爱华,王伟. 中国国家公园管理人员能力评价:进展与建议. 国家公园(中英文). 2024(08): 504-513 .  百度学术

百度学术

6. 凌威,宗路平. 中国国家公园“一园一法”的框架体系分析. 林业建设. 2023(03): 1-5 .  百度学术

百度学术

7. 李世东. 中国和美国国家公园时空发展及驱动因素. 生物多样性. 2023(06): 203-210 .  百度学术

百度学术

8. 付佳明,戴林琳. 基于国土空间规划的大运河国家文化公园建设实施路径探索. 自然资源学报. 2023(09): 2312-2331 .  百度学术

百度学术

9. 唐小平,欧阳志云,蒋亚芳,马炜,徐卫华,陈尚,刘增力. 中国国家公园空间布局研究. 国家公园(中英文). 2023(01): 1-10 .  百度学术

百度学术

10. 梁力文,廖梓延,石小琴,章文艳,肖麒,吴娜,江建平,陈有华. 全球国家公园时空动态格局及发展趋势. 国家公园(中英文). 2023(04): 255-263 .  百度学术

百度学术

11. 潘莹莹,杨雪冬. “顶层设计”的落地路径——以我国国家公园建设为例. 社会科学. 2023(12): 111-124 .  百度学术

百度学术

12. 张玉钧. 国家公园理念中国化的探索. 人民论坛·学术前沿. 2022(04): 66-79+101 .  百度学术

百度学术

13. 谢一鸣. 日本国家公园法律制度及其借鉴. 世界林业研究. 2022(02): 88-93 .  百度学术

百度学术

14. 邱胜荣,张希明,白玲,唐小平,黄璐,魏艳秀. 中国自然保护地规划制度构建研究. 世界林业研究. 2022(02): 76-81 .  百度学术

百度学术

15. 陈君帜,叶菁,刘涛,程圩,田逸伦. 国家公园社会影响体系构建与评价——以秦岭国家公园为例. 中国园林. 2022(04): 20-25 .  百度学术

百度学术

16. 孙乔昀,李娜,张玉钧. 面向国土景观风貌管控的中国国家公园空间布局研究. 中国园林. 2022(04): 26-31 .  百度学术

百度学术

17. 袁建伟,谢翔,沈玉霞. 我国城市体育公园建设价值、机遇与实践路向. 体育文化导刊. 2022(05): 55-60+74 .  百度学术

百度学术

18. 唐小平. 高质量建设国家公园的实现路径. 林业资源管理. 2022(03): 1-11 .  百度学术

百度学术

19. 杜金鸿,刘宁,先义杰,王丁,王伟. 世界生物圈保护区对我国国家公园建设与管理的启示. 中国科学院院刊. 2022(11): 1602-1613 .  百度学术

百度学术

20. 王群,李玥. 新形势下昌都市自然保护地管理现状及对策. 安徽农业科学. 2022(20): 95-98+122 .  百度学术

百度学术

21. 于涵,陈战是,李泽,王全,贾建中. 国土空间规划背景下自然保护地乡村社区规划问题探讨. 中国园林. 2021(01): 85-88 .  百度学术

百度学术

22. 王琳,郑国全. 中国国家公园体制研究进展. 福建林业科技. 2021(01): 126-132 .  百度学术

百度学术

23. 于涵,王忠杰,蔺宇晴,王笑时. 中国自然保护地规划研究回顾与展望——基于研究层次的视角. 中国园林. 2021(07): 66-70 .  百度学术

百度学术

24. 廖华,宁泽群. 国家公园分区管控的实践总结与制度进阶. 中国环境管理. 2021(04): 64-70 .  百度学术

百度学术

25. 付潇,汪琳,朱创业. 基于CiteSpace的中国国家公园生态保护文献计量分析. 湖北农业科学. 2021(13): 5-10 .  百度学术

百度学术

26. 王诗童,王锐锋,黄治昊,彭杨靖,林乐乐,崔国发. 辽宁省自然保护地空间分布格局与重叠现状分析. 北京林业大学学报. 2021(11): 89-98 .  百度学术

百度学术

27. 李永进,汤玉喜,黎蕾,李华军,唐洁,杨艳. 湖南省自然保护地空间分布特征及其重叠关系分析. 生态与农村环境学报. 2021(12): 1540-1547 .  百度学术

百度学术

28. 李世东. 关于设立我国“国家公园日”的思考. 林草政策研究. 2021(04): 1-7 .  百度学术

百度学术

29. 秦天宝,刘彤彤. 自然保护地立法的体系化:问题识别、逻辑建构和实现路径. 法学论坛. 2020(02): 131-140 .  百度学术

百度学术

30. 陈君帜,唐小平. 中国国家公园保护制度体系构建研究. 北京林业大学学报(社会科学版). 2020(01): 1-11 .  百度学术

百度学术

31. 余莉,孙鸿雁,李云,王丹彤. 我国自然保护地规划体系架构研究. 林业建设. 2020(02): 7-12 .  百度学术

百度学术

32. 王雷亭,吴必虎,丁敏,刘肖梅. 走通“自然文化融合型”国家公园第三条道路——以泰山为例. 泰山学院学报. 2020(03): 63-72 .  百度学术

百度学术

33. 余莉,孙鸿雁,蔡芳. 我国自然保护地总体规划编制规范探讨. 林业建设. 2020(04): 1-7 .  百度学术

百度学术

34. 荣钰,庄优波,杨锐. 中国国家公园社区移民中的问题与对策研究. 中国园林. 2020(08): 36-40 .  百度学术

百度学术

35. 冯达,胡理乐,陈建成. 北京市自然保护地空间分布格局与交叉重叠特征. 生态学杂志. 2020(10): 3421-3429 .  百度学术

百度学术

36. 秦天宝,刘彤彤. 央地关系视角下我国国家公园管理体制之建构. 东岳论丛. 2020(10): 162-171+192 .  百度学术

百度学术

37. 宋峰,周一慧,蒋丹凝,石春晖,陈昱阳. 中国自然保护地规划的回顾与对比研究. 中国园林. 2020(11): 6-13 .  百度学术

百度学术

38. 王晓洁,宋霖,周宏俊. 基于边界效应理论的风景名胜区分区管控探讨. 规划师. 2020(20): 32-36 .  百度学术

百度学术

39. 宋天宇. 美国国家公园建设管理的经验与启示. 林业建设. 2020(06): 1-7 .  百度学术

百度学术

40. 唐小平. 国家公园规划制度功能定位与空间属性. 生物多样性. 2020(10): 1246-1254 .  百度学术

百度学术

41. 黄勇,陈思源,徐传凯. 全面保护东北亚人文圣山,协同发展国际旅游城镇群——对设立长白山国家公园的探讨. 理想空间. 2020(01): 28-31 .  百度学术

百度学术

42. 蓝楠,包旭. 自然保护区土地管理的域外经验及立法借鉴. 环境保护. 2019(02): 68-71 .  百度学术

百度学术

43. 张小鹏,唐芳林. 国家公园体制建设中的事权划分探讨. 林业建设. 2019(03): 7-10 .  百度学术

百度学术

44. 樊杰,钟林生,黄宝荣,虞虎,王亚飞,陈东,郭锐,刘宝印. 地球第三极国家公园群的地域功能与可行性. 科学通报. 2019(27): 2938-2948 .  百度学术

百度学术

45. 秦天宝,刘彤彤. 国家公园立法中“一园一法”模式之迷思与化解. 中国地质大学学报(社会科学版). 2019(06): 1-12 .  百度学术

百度学术

46. 方晓玲,更桑卓玛. 西藏旅游业综合效益提升路径探析. 新西部. 2019(36): 12-14+19 .  百度学术

百度学术

47. 唐小平. 中国自然保护领域的历史性变革. 中国土地. 2019(08): 9-13 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(24)

下载:

下载: