Analysis of Ecological Disasters in the Beijing-Tianjin-Hebei Region from 1912 to 1949

-

摘要: 生态灾害是由于自然生态系统异常变化而对人类及其周围环境造成的破坏。1912—1949年京津冀地区生态灾害频发,多种灾害交替甚至交织发生,水旱灾害尤重,衍生灾害和次生灾害显著。生态灾害的发生是自然生态、社会政治等多种因素叠加和相互作用的结果,其中人口增加、气候变化、政局动荡、战争破坏以及社会治理能力不足等因素都是生态灾害发生的具体诱因。这些因素导致的生态灾害进一步恶化了京津冀地区的生态环境,社会经济遭受严重损失,人民生活困苦,但也提升了社会公众的防灾救灾意识,促进了现代防灾救灾科学技术的引进和防灾救灾制度的建立,为我国的防灾救灾积累了历史经验教训。Abstract: Ecological disasters are a kind of damage to human and its surrounding environment due to the abnormal change of natural ecosystem. From 1912 to 1949, there were frequent ecological disasters in the Beijing-Tianjin-Hebei region, and many kinds of disasters alternated or even interweaved. Floods and droughts were especially severe, and derived disasters and secondary disasters were significant. Ecological disasters are the result of the superposition and interaction of various factors such as natural ecology and social politics, among which political instability, destruction of war, inadequate social governance capacity can directly induce the disasters. These ecological disasters further exacerbate the ecological environment in the Beijing-Tianjin-Hebei region. The social economy had suffered serious losses resulted in the people's hardlife. However, it has promoted the public's awareness of disaster prevention and relief, and accelerated the introduction and establishment of modern science and technology for disaster prevention and relief. Meanwhile, it has accumulated historical experiences and lessons for the new China's disaster prevention and relief.

-

Keywords:

- Republic of China /

- Beijing-Tianjin-Hebei /

- ecological disaster

-

生态灾害是由于自然生态系统异常变化,对人类、周围的生物以及环境造成的破坏,它由环境条件突发性变化、有害物质侵入、系统能量和物质输入与输出不均衡或各种组成部分之间的平衡关系失调所致。生态灾害不仅直接造成社会生产和生活的破坏,而且导致生态系统功能的衰退和紊乱[1],形成较大时空尺度的生态灾害链,旱涝、病虫害、灾荒、瘟疫同步发生或周期性出现是这种生态灾害链最明显的表现形式。宋元以降,京津冀地区渐次成为中国的政治、文化中心和北方的经济重心,人口不断增加,对自然生态系统的影响不断增强。民国时期(1912—1949年),随着北京政治中心地位的逐步丧失,天津经济崛起,以及军阀割据和长期战乱,京津冀地区的社会控制力减弱,社会治理能力衰退,在环境条件出现突变的情况下,引发生态系统紊乱,生态灾害频发。早在1927年,竺可桢先生就撰写了《直隶地理的环境和水灾》[2],探讨了京津冀地区生态灾害发生的环境因素。近些年,一些学者致力于中国灾荒史料的整理和研究,包含大量京津冀地区生态灾害的史料,如温克刚主编的《中国气象灾害大典》[3]、李文海主编的《近代中国灾荒纪年》[4]《近代中国灾荒纪年续编(1919—1949)》[5]等著作陆续出版。也有学者对京津冀地区的生态灾害进行了讨论,但多集中于灾荒与荒政,并且多以北京、河北或天津单个区域性研究为主,如吴文涛等《略论民国时期北京地区的自然灾害》[6]、池子华等《民国时期河北灾荒防治及成效论述》[7]、简玉祥《北平视野下的天津水灾研究——以1939年为例》[8]等,分别对民国时期北京、河北、天津地区的灾害或灾荒进行了研究。本文在前人史料整理和研究的基础上,梳理1912—1949年京津冀地区生态灾害的主要类型、特点、成因及其危害,将京津冀三地作为整体进行把握,探讨生态系统与人类社会系统相互作用的过程,总结历史经验教训,为京津冀地区的防灾救灾提供历史借鉴,为改善京津冀地区的生态环境,促进京津冀区域的协同发展做出参考。

一. 1912—1949年京津冀地区生态灾害的特征分析

生态灾害种类繁多,大体可分为气候类型生态灾害,如洪涝、干旱、大风、冰雹等;生物类型生态灾害,如病虫害、疫病等;土壤类型生态灾害,如土壤侵蚀、沙漠化、盐碱化等;污染类型生态灾害,如大量废弃物、废水、农药、化肥等进入生态系统并不断积累,造成危害。1912—1949年京津冀地区的生态灾害,主要表现为水灾、旱灾、虫灾和疫病等。根据李文海等人《近代中国灾荒纪年》和《近代中国灾荒纪年续编(1919—1949)》、于德源《北京历史灾荒灾害纪年:公元前80年—公元1948年》[9]和《北京灾害史》[10]、河北省旱涝预报课题组《海河流域历代自然灾害史料》[11]、温克刚《中国气象灾害大典》等资料的记载和统计,1912—1949年京津冀地区的生态灾害表现出如下特点:

1) 灾害连年,频繁密集,灾域广阔。从京津冀地区主要生态灾害,如水灾、旱灾和蝗灾的统计数据来看,1912—1949年共计38年间,每年都有生态灾害发生,其中发生水灾的年份多达33年次,旱灾23年次,蝗灾亦有22年次;多灾并发,水灾、旱灾、蝗灾同时发生有11年次,占总年份的29%;水旱灾害并发的年份多达19年次,占到总年份的50%;蝗灾大多是伴随水灾和旱灾发生,水灾和蝗灾并发有18年次,旱灾和蝗灾并发有13年次。水灾、旱灾、蝗灾并发,使得本来就已经脆弱不堪的自然生态和社会环境雪上加霜。

因此,不难看出1912—1949年京津冀地区的生态灾害往往是多种灾害交替甚至交织发生,除水灾、旱灾、蝗灾、疾疫外,还有风灾、冰雹、霜冻、泥石流、山体滑坡等。该时期的生态灾害交替和交织发生的情况明显,其中最为显著的是春夏亢旱,蝗蝻四起,夏秋成涝,而且往往呈现旱涝急转的状态。如1920年,京津冀地区亢旱,灾民聚集在铁路沿线,饥馑与死亡引发瘟疫,霍乱流行。1922年,直隶省麦收前相继发生水、旱、虫害,成灾有38县;夏秋之交暴雨,永定河、滹沱河等溃决,冲毁田地,淹没人口,波及40余县。1923年,直隶春日亢旱,夏季大雨,并伴有虫、雹、早霜为患,共有46县成灾、歉收。1924年,直隶省暨察哈尔特别区域,自开春至6月亢旱极烈,7月大雨连旬,山洪暴发,黄河、永定河、大清河、子牙河、潴龙河等溃堤决口,全省被灾70余县,灾区面积5 000方里,灾民150万人。1929年,河北灾情几乎遍及全省,春夏两季酷旱异常,90余县蝗蝻为害;7月中旬以后,又接连发生大水,各河溃决,50余县被淹,河北南部受旱灾、蝗灾影响最大,以冀南各属为最,东北部地区水灾最重,以致灾民遍地,出关逃荒者达20余万人[5]。

2) 水旱灾害尤重,衍生灾害和次生灾害显著。1912—1949年,京津冀地区的水灾平均不到1.5年发生一次,造成的破坏程度之深和破坏范围之广居各种生态灾害之最,其中1917、1924、1929、1939年都发生了遍及京津冀的特大水灾。1917年7月至9月,受台风影响,京津冀地区暴雨不断,多地发生洪水,华北平原被淹过半,馆陶平地水深约1 m,冀县有48村被洪水吞没,文安城垸全部坍塌;天津全城被淹,海光寺水深1.78 m,许多地方水深超过1 m[12]。据资料记载,1917年七月中旬起受台风影响,连降暴雨,京畿一带陡遭水灾,被灾之重,为数十年所未见,计京直被灾一百余县,灾区涉及17 646村,灾民5 611 759人,加上大名、抚宁、长垣3县,计全省受灾县104个,被淹面积38 950 km2,被灾村庄19 000余个,受灾人口620万[3]。1939年8月31日《大公报》载:“最近北方各地,淫雨成灾,自本月初,水势即渐上涨,而二旬以来,各方报告,情势愈趋严重,其灾区之广,灾情之重,殆为数十年所仅见。……津西各村全淹,杨村以西,永定河、北运河、龙凤河已经连成一片汪洋。”[5]水灾又往往引发泥石流、山体滑坡等衍生及次生灾害。据于德源先生的《北京灾害史》《北京历年灾荒灾害纪年》、北京市水利局《北京水旱灾害》等统计描述,1912、1917、1929、1939、1946年北京周边密云、怀柔、门头沟、昌平、房山等地的山体均不同程度地爆发泥石流灾害,死伤惨重。

二. 1912—1949年京津冀地区生态灾害的成因分析

生态灾害是孕灾环境(地球系统)、致灾因子(气象、海洋、生物、地质)和承灾体(人类)等要素综合作用的结果。1912—1949年京津冀地区的生态灾害,不仅源于自然生态系统变异,也与当时特殊的历史条件以及京津冀区域生态环境密切相关,是自然因素、社会因素和政治因素等多种因素叠加及相互作用的结果。

一 自然因素

自然因素是导致1912—1949年京津冀生态灾害的直接原因。在地理上,京津冀地区西邻太行山麓,南为华北平原,东临渤海湾,形成了坝上高原、太行山和燕山山地、华北平原、滨海湿地等复杂多样的地形地貌。在京津冀山间和平原上分布着大大小小数百条河流,统属于海河流域,它们以扇状水系的形式在京津冀地区铺开,其中以永定河、潮白河、子牙河、大清河、南运河为最主要的五大支流。数千年来,随着人类生态环境的变迁和人类活动的影响,这些河流在整体上不断形成“次级水系分散、河系复杂、支流众多、过渡带短、源短流急的特点”[13]。这些河流上游多处于黄土高原区,随着上游地区的开发和植被破坏,河流含沙量不断增加,当这些河流进入平原河道时,水流速度放缓,泥沙沉淀,造成河道淤积,进而壅塞河道。当夏季强降雨时,往往引发水灾。例如,海河流域的永定河以含沙量大而著称,“因为沉淀物多,河水浑浊,所以永定河又名浑河。南运河水量大,沉淀物也不少,所以也是直隶水灾祸根之一。”[2]

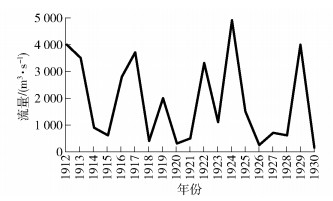

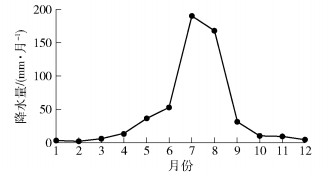

同时,京津冀地区处于温带大陆性季风气候,春季干旱少雨,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥,降雨的季节分配很不均匀,全年降水量的75%~85%集中在6至9月,其中七八月份(主汛期)降水量占全年降水量的55%~60%,而7月的降水量往往又占七八月份降水量的一半以上(见图 1)[14]。因此,短促的强降雨很容易在京津冀平原地区形成洪涝灾害,在山区形成泥石流、山体滑坡等次生灾害;在冬季和春季,又因干旱少雨,而形成风沙灾害。不仅如此,京津冀地区的降水量年际分配也不均匀,易发生连续丰水年或连续枯水年。以永定河1912—1930年估算和实测的洪峰水文资料(见图 2)为例,其1924年的洪峰值为4 900 m3/s,而1930年的洪峰值仅有150 m3/s;同样,1917年的洪峰值为3 700 m3/s,1918年则急速降到400 m3/s,1919年又回升到2 000 m3/s,1920年又急速降至300 m3/s[15]。因此,1912—1949年京津冀地区往往旱灾和水灾交替进行,水、旱灾害之后又带来蝗灾、疾疫、泥石流等衍生和次生灾害。

二 社会因素

生态灾害的发生,是自然生态环境变异与人类活动相互作用的结果,人类活动既是生态灾害发生的诱因,也是生态灾害的直接受害者。首先,人口增加,环境承载力下降,生态环境恶化是生态灾害发生的重要原因。一定区域内的环境承载力是有限的,随着人口增加,环境压力越来越大,生态环境必然趋于恶化。1912—1949年,中国人口整体上依然呈现增长趋势,就京津冀地区的人口而言,直隶地区在宣统年间(1909—1912年)人口数量为2 672.1万人,1928年增加到3 319万人,1948年又进一步增加到3 433.9万人[16]。在1912—1948年间,尽管灾害频发,战乱不断,人口依然增加了760多万人。人口的增长带来的直接问题是供给的不足,为了维持生存,必然会破坏森林、湿地、河流等来满足物质生产生活的需要。1919年京畿大水之后,当时的调查报告即认为,水灾发生的重要原因是上游森林植被的破坏,尤其是清东陵附近居民“恣意斫伐”东陵林木,导致上游河流失去水源保护[17]。著名植物学家刘慎谔在调查中也发现,“民国元年以来,东陵开禁,政府设专局(林垦局)从事割伐至今才十余年间,而森林已摧残殆尽。……荒山不仅无益而且有害,夏季大雨时期水不停留,直向山巅下流,沙土岩石悉被冲下,河流加涨,桥梁断截,河道更易,民房种田不择。”他评论说:“穷民流离,怨声载道,不知者或指为天灾,岂知森林割伐之后,事有必至,理有固然。”[18]

三 政治因素

政局动荡,战争破坏,也导致了生态灾害的发生。自1912—1949年,中国社会始终处于政治动乱和各类兵祸中。京津冀地区先后经历了军阀混战、抗日战争和解放战争,战争的摧残使得原本就已经脆弱的生态环境濒临崩溃。如1939年,京津冀地区发生罕见的特大水灾期间,当时已经占领华北大部分地区的日军,一方面为消灭八路军抗日游击部队,一方面为保住日军在华北的侵略基地天津,保住日军通往南方的主要通道津浦路,竟然在沦陷区和游击区大肆掘河放水,永定河、大清河、子牙河、滹沱河、滏阳河、唐河、卫河、沁河等,先后被扒开决口182处。根据当时路透社的报道,“天津周围皆已淹没,政府当局焦灼万分,灾像一两日便成”[19]。“天津洪水成灾,近200万灾民受难”;“出行移动几乎只能依靠船只。”[20]此外,据1939年9月14日的《大公报》记载,冀中各县灾情被概述为:“总计被灾成数为八成以上,共计淹田153 852顷,被灾村庄6 752村,被冲房屋168 904间,损失约16 000余万元,现无衣无食之民众已有1 912 800名,且逐日增多。”冀南地区惨状空前,据1939年9月5日《新华日报》记载:“灾情之最奇重者除冀中外,莫如我冀南。……灾民数逾百万。”[21]

社会治理能力的不足,亦是造成生态灾害的重要因素。1912—1949年,京津冀地区政权更迭频繁,军阀混战,吏治腐败,生态灾害的预防和修复能力非常有限。如永定河、滹沱河经常发生水灾,但由于军阀盘踞,河工款经常被挪做军用,故永定下游的文安、霸县、武清、固安等县,每遇水灾,胥成泽国[5]。1925年顺直水利委员会制定了《顺直河道治本计划总报告书》,1929年华北水利委员会又通过了《永定河治本计划大纲》,并于1930年完成《永定河治本计划》,倡议在怀来地区修建官厅水库[22]。但民国30余年间,由于时局动荡、战争破坏、政治腐败等原因,永定河治本计划难以落实,大部分停留在纸面上,导致水利失修,抗灾能力低下,最终为生态灾害留下了隐患[23]。

三. 1912—1949年京津冀地区生态灾害的影响分析

任何生态灾害的发生,都会对人类的生存环境构成威胁,造成大量的人员伤亡、财产损失和环境破坏。对特定时期和特定区域而言,生态灾害对社会的破坏和影响程度,既取决于自然生态系统变异的性质和程度,又取决于人类社会系统变动的条件和状况,是自然生态系统变异和人类社会系统变动过程相互作用的产物,也是该地区自然生态系统的承载力和人类社会系统的承受力的综合体现。1912—1949年京津冀地区的生态灾害,对人民生活、社会稳定和国家治理都产生了强烈的冲击,加速了民国政府的崩溃,同时也孕育了新的社会力量,为中华人民共和国的发展积累了历史经验和教训。

1) 生态灾害与生态环境相互作用,导致恶性循环。京津冀地区的生态灾害是生态环境恶化的结果,反过来又进一步恶化了京津冀地区脆弱的生态环境。1912—1949年的京津冀地区灾害连年,每一次的生态灾害都对生态环境造成不同程度的破坏。由于灾害连年,战争破坏,京津冀地区的生产力低下,物质匮乏,大量树木被砍伐掠夺。特别是抗日战争后期,日本在华北地区大肆掠夺经济资源,发动“献木运动”,使京津冀地区的森林资源遭受严重破坏。根据何凡能等人的估算,截至1949年,京津冀地区的森林已经砍伐殆尽,森林覆盖率降到3.2%[24],成为一个缺林少林的地区。由于上游地区植被破坏,水土流失严重,大量泥沙涌入下游河道,导致下游河道淤积。1928年海河工程局的报告书说:“由永定河浑水冲入海河之泥沙与日俱增,逐渐向下游开展,海河上部将成为永定河三角洲之伸长地。因1928年夏泛期内于六星期间淤积泥沙约有800万立方码,虽以新河挖泥船之强大,亦不能于此期间挖掘其1/70,淤塞之烈,不言而喻。”[25]同时,京津冀平原地区由于长期遭受旱涝灾害,排水不畅,地下水位提高,气候干,蒸发强,在河北、天津的平原区出现大面积的土壤盐碱化。另外,水灾过后,洪水夹带的泥沙在泛区沉淀,在气候干燥和过度垦殖的情况下,导致地表土壤沙化。如1917年京畿水灾之后,河北平安县滹沱河沿岸“沉淀的泥沙有四五尺高,将好土一起埋没,变成半沙漠状态”[26]。

2) 经济损失超出社会承受力,不断引发灾荒。虽然不同生态灾害对社会经济的破坏程度不同,但大都会使社会经济遭受损失。如华北地区水灾造成的经济损失,1917年为1.69亿元,1924年为1.2亿元,1929年为0.5亿元,1939年为7.27亿元[27]。当生态灾害对社会经济的破坏超出了社会承受能力时,生态灾害必然引发灾荒。由于民国时期京津冀地区的生态环境脆弱,生态系统的恢复能力已经处于崩溃边缘,加之军阀混战、日军侵略等原因,天灾人祸齐发,使得1912—1949年京津冀地区呈现出有灾必荒、大灾大荒、小灾小荒的特点。尤其是农村地区,农民生活资料匮乏,几乎没有抗灾能力,一旦灾害发生,不仅导致直接的人口死亡,还造成更多的人民流离失所,无家可归(参见表 1)[26]。1920年,自春至冬,黄河中下游亢旱异常,发生“四十年未有之奇荒”,京兆区和直隶省自上年秋至本年秋,雨泽稀少,塘淀干涸,河道断流,蝗灾相继,近百个县份之大部耕地不能播种,加之直奉皖军阀混战,致使饥民遍地,道馑相望[5]。1924年,京津冀地区接连遭受旱灾和水灾,王树柟在《陶庐老人随年录》中说:“今年六月以前大旱,六月以后大雨连旬不止,河水涨发,田禾尽没,坏民房屋十之七八。吾直既罹饥馑之灾,复受兵戈之祸,不但无衣无食,而苛敛兵费追呼不已。”[28]1939年京津冀地区发生特大水灾,《申报》综述晋冀鲁豫灾情云:“河北全省及豫北鲁西,现均成一片泽国,而晋省连日淫雨连绵,亦复至堪忧虑。此次水灾为八十年来所仅见,无家可归者已达数百万。”[5]

表 1 1912—1947年历年京津冀主要区域受灾人口统计万人 年份 1912 1915 1917 1920 1924 1928 1929 1930 1931 1933 1934 1935 1937 1938 1939 1942 1943 1947 区域 直隶 直隶 直隶 直隶五省 直隶 河北 河北 河北 河北 河北 河北 河北 河北 河北 河北 五省边区 四省边区 河北 人口 140 43.3 561.2 3 000 150 600 200 173.9 237.4 71 3 000 128 10 37.1 446.3 48.4 33.6 518.7 工业生产和城市发展同样受到灾害影响。灾害往往对公共基础设施造成破坏,如通讯、道路、电线等,影响城市的发展。1924年的特大水灾将铁路损坏,据1924年7月17日《申报》报道,“京汉铁路北段,适当其冲,卢沟桥迆南一带河堤冲溃,路轨有数段被淹……同时京绥线之宣化府大花园一带亦告水灾,电线、路轨均被冲毁”[29]。1925年7月24日北京大雨,“京师自养(22)日下午迄漾(23)日下午,大雨滂沱,沿街水深四尺电车停止开行,南局电话今(23)日上午停止通话半日,电杆房屋损毁无数”[30]。此外,生态灾害发生后,城市往往会涌进大量的难民,造成城市秩序的混乱等问题。1917年水灾发生后,大量灾民涌入天津,致使当地需要救治的贫民和灾民达到了198 000余人;1920年旱灾后,天津的难民达到32万人[31]。北京内外城的人口从1912年的72万人增加到1929年的93万人,而具有北京市籍贯的只有38万人口,其他大部分都是从外省逃灾而来,其中以河北人数最多,占人口总数的1/3[30]。

3) 社会公众防灾救灾意识增强,催生现代社会救助体系。1912—1949年京津冀地区各种政治力量活跃,文化氛围浓厚,新闻媒体发达,《申报》《大公报》《民国日报》《晨报》《京报》《益世报》等报纸连续报道生态灾害发生经过,灾后积极呼吁社会救助,对唤起社会公众的救灾防灾意识起到了积极的推动作用。如1920年9月21日至23日,《京报》连续三日专设《评坛》,刊登邵飘萍的《华北救灾问题之研究》,在社会上激起巨大反响[6]。一些有志之士和社会公众人物积极展开灾后救助,成立了大量的社会团体,如华洋义赈会、红十字会等,在救治灾民、减轻社会震荡、促进社会防灾救灾转型方面发挥了重要作用。北洋政府和国民政府在生态灾害发生后,也曾设立专职救灾机构,如社会局、救济院、督办赈务处、赈灾委员会等,制定相关的法规条文,进行灾害救助和预防。如1917年京畿水灾后,北洋政府成立“督办京畿一带水灾河工善后事宜处”,由熊希龄负责水灾善后事宜,编列一定的经费预算,编制卫生防疫的管理办法。北洋政府和国民政府还曾设立顺直水利委员会、华北水利委员会、整理海河委员会、海河工程局等专业管理机构,引进西方的先进技术和材料,修建新型堤坝水闸,建立水文站,采集水文数据等。这些都为中国救灾防灾从传统向现代的转型奠定了基础,如民国时期制定的《永定河治本计划》虽然未能实施,但积累的大量调查和研究数据,为中华人民共和国成立后官厅水库迅速开工和建成奠定了重要的数据基础。

四. 结语

自然生态环境与人类社会活动之间存在着复杂关系,生态灾害直接源于生态环境的异常变化,就特定时期和区域的生态灾害而言,又往往是人类长期对自然生态系统施加影响的结果,它破坏了人们正常的社会生产和生活,扰乱了社会秩序,进而对社会发展产生深远影响。1912—1949年京津冀地区的生态灾害不仅是京津冀地区脆弱的生态环境和社会承受力的直接反映,也是近代中国灾害和苦难的一个缩影,它不是孤立地存在,而是借助自然生态系统相互影响相互制约的关系,产生一系列的连锁反应。1937年邓拓(又名邓云特)著《中国救荒史》说:“民国成立至今,才二十六年,但此二十六年中,各种灾害之大者,统计其频数,竟亦达77次之多……且各种灾害,皆同时并发,杂然纷呈。”[32]在国家失序、社会失治、人民失所的情况下,这些生态灾害又进而诱发灾荒,导致社会经济萎缩,引发严重的生态问题和社会问题,加速了民国政权的崩溃。美国著名汉学家彭慕兰说:“防治‘自然’灾害可能更加接近大多数农民想要政府去做的那些事。并且,正是那些在中国新的治国战略中无关轻重的区域,农民成群结队地抛弃了政府,许多人最终拥护了共产主义革命。”[33]时至今日,虽然引发京津冀地区生态灾荒的社会条件已经改变,但其自然因素依然存在。对1912—1949年京津冀地区生态灾害的探讨,有助于我们深入了解自然生态系统与人类社会系统相互作用的复杂过程,总结历史经验教训,为京津冀地区的防灾救灾提供历史借鉴,改善京津冀地区的生态环境,促进区域的协同发展。

-

表 1 1912—1947年历年京津冀主要区域受灾人口统计

万人 年份 1912 1915 1917 1920 1924 1928 1929 1930 1931 1933 1934 1935 1937 1938 1939 1942 1943 1947 区域 直隶 直隶 直隶 直隶五省 直隶 河北 河北 河北 河北 河北 河北 河北 河北 河北 河北 五省边区 四省边区 河北 人口 140 43.3 561.2 3 000 150 600 200 173.9 237.4 71 3 000 128 10 37.1 446.3 48.4 33.6 518.7 -

[1] 牛文元, 曹明奎.生态灾害及其对我国的影响[J].地球科学进展, 1990, 5(4):54-58. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK000000303430 [2] 竺可桢.竺可桢文集[M].北京:科学出版社, 1979:108-115. [3] 温克刚.中国气象灾害大典[M].北京:气象出版社, 2005. [4] 李文海.近代中国灾荒纪年[M].长沙:湖南教育出版社, 1990. [5] 李文海, 林敦奎, 程歗, 等.近代中国灾荒纪年续编(1919—1949)[M].长沙:湖南教育出版社, 1993. [6] 吴文涛, 王均.略论民国时期北京地区的自然灾害[J].北京社会科学, 2000(3):59-67. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=bjshkx200003008 [7] 池子华, 刘玉梅.民国时期河北灾荒防治及成效论述[J].中国农史, 2003(4):95-101. doi: 10.3969/j.issn.1000-4459.2003.04.015 [8] 简玉祥.北平视野下的天津水灾研究——以1939年为例[J].北京林业大学学报(社会科学版), 2018, 17(3):78-86. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=bjlydxxb-shkx201803012 [9] 于德源.北京历史灾荒灾害纪年:公元前80年—公元1848年[M].北京:学苑出版社, 2004. [10] 于德源.北京灾害史[M].北京:同心出版社, 2008. [11] 河北省旱涝预报课题组.海河流域历代自然灾害史料[M].北京:气象出版社, 1985. [12] 陈茂山.海河流域水环境变迁与水资源承载力的历史研究[D].北京: 中国水利水电科学研究院, 2005: 90. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-82301-2006023649.htm [13] 丁越岿, 张洪, 单宝庆.海河流域河流空间分布特征及演变趋势[J].环境科学学报, 2016, 36(1):47-54. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/hjkxxb201601006 [14] 吴树德.天津降水量之研究[J].天津测侯所集刊, 1940, 1(1):2. [15] 华北水利委员会.永定河治本计划[M].北京:国家图书馆藏, 1933:104. [16] 侯杨方.中国人口史(第6卷)[M].上海:复旦大学出版社, 2001:102-106. [17] 熊希龄.督办京畿一带水灾河工善后事宜处[M]//京畿水灾善后纪实(卷17).北京:国家图书馆藏, 1919:1. [18] 刘慎谔.刘慎谔文集[M].北京:科学出版社, 1985:19. [19] Reuter.Floods threaten tientsin[N].North China Daily News, 1939-08-18.

[20] Reuter.2000000 facing starvation[N].North China Daily News, 1939-09-13.

[21] 魏宏运.1939年华北大水灾述评[J].史学月刊, 1998(5):94-100. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SXYK805.018.htm [22] 华北水利委员会.永定河治本计划[M].北京:国家图书馆藏, 1933:1. [23] 张连伟, 张琳.北京永定河流域生态环境的演变和治理[J].北京联合大学学报(人文社会科学版), 2017, 15(1):118-124. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/bjlhdxxb-rwshkx201701017 [24] 何凡能, 葛全胜, 戴君虎.近300年来中国森林的变迁[J].地理学报, 2007(1):30-40. doi: 10.3321/j.issn:0375-5444.2007.01.004 [25] 海河工程局.海河工程局一九二八年报告书[M].北京:国家图书馆藏, 1928:25-26. [26] 夏明方.民国时期自然灾害与乡村社会[M].北京:中华书局, 2000. [27] 任云兰.民国时期华北灾荒与天津粮食市场(1912—1936年)[J].中国农史, 2006, 25(2):69-77. doi: 10.3969/j.issn.1000-4459.2006.02.008 [28] 王树柟.陶庐老人随年录[M].北京:中华书局, 2007:82. [29] 北京通讯.水灾中铁路损毁[N].申报, 1924-07-17. [30] 何北明.民国时期北京地区水、旱、传染病等灾害灾荒研究[D].北京: 首都师范大学, 2013: 65. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10028-1013289715.htm [31] 任云兰.民国灾荒与战乱期间天津城市的社会救助(1912—1936年)[J].中国社会经济史研究, 2005(2):69-74. doi: 10.3969/j.issn.1000-422X.2005.02.009 [32] 邓云特.中国救荒史[M].上海:上海书店, 1984:40. [33] 彭慕兰.腹地的构建: 华北内地的国家、社会和经济(1853—1937)[M].马俊亚, 译.北京: 社会科学文献出版社, 2005: 24. -

期刊类型引用(2)

1. 曾鹏,唐琦. 天津市暴雨洪涝风险与城乡发展时空耦合及规划响应策略. 城市学报. 2024(06): 68-76 .  百度学术

百度学术

2. 李雪丁. 福建省海洋生态灾害防控辅助决策支持系统的实现和应用. 海洋开发与管理. 2021(06): 37-41 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(1)

下载:

下载: